クライエント:その人らしさを支える

介護を学びたい

先生、「クライエント」って言葉をよく聞くのですが、どういう意味ですか?

介護の研究家

そうだね。「クライエント」とは、簡単に言うと、福祉サービスを受ける人のことだよ。例えば、介護サービスを受けるお年寄りや、障害のある人が該当するね。

介護を学びたい

つまり、サービスを受ける側の人ってことですね。利用者という言葉とどう違うのですか?

介護の研究家

そうだね、利用者という言葉とほぼ同じ意味で使われることが多いけど、「クライエント」という言葉を使う時は、その人が主体的にサービスを選んで利用しているという点を強調している場合が多いんだ。

クライエントとは。

「介護」と「介助」で使われる用語「クライエント」について説明します。クライエントとは、社会福祉サービスを利用する本人やその家族、支援を必要としている人などを指す言葉です。

言葉の意味

『利用する人』という意味を持つ『クライエント』という言葉は、福祉の場面でよく使われます。これは、高齢者や障がいを持つ方、様々な相談を必要とする方、体の機能を取り戻す訓練を必要とする方など、支援や援助を必要とする方々を指しています。これまで、こういった方々は『利用者』や『対象者』と呼ばれてきました。しかし、近年では『クライエント』という言葉がより多く使われるようになっています。

『クライエント』という言葉を使う背景には、支援を必要とする人たちの主体性や権利を尊重するという考えがあります。つまり、ただ単に支援を受けるのではなく、自分自身の意思や選択に基づいてサービスを利用する、一人ひとりの人間としての尊厳を大切にするという考え方です。

例えば、ある高齢の方が自宅で介護サービスを受けたいとします。この場合、その方がどのような生活を送りたいのか、どのような支援を必要としているのかを丁寧に聞き取り、その方の希望に沿ったサービスを提供することが重要になります。その方の望む生活を実現するために、食事や入浴、身の回りの世話といった身体的な支援だけでなく、趣味や楽しみ、社会とのつながりを維持するための支援も行う必要があるかもしれません。

支援する側は、『クライエント』という言葉を使うことで、その人らしさを尊重し、その人の立場に立って考える意識を持つことができます。これは、その人が自分らしく、満足のいく生活を送るために、とても大切なことです。そして、支援を受ける側も、『クライエント』と呼ばれることで、自分自身の権利や主体性を意識し、より積極的にサービスを利用しようという気持ちを持つことができると考えられます。このように、『クライエント』という言葉は、より良い福祉サービスの実現に欠かせないものとなっています。

| クライエント(利用者)とは | クライエントという言葉を使う背景 | 支援する側の意識 | 支援を受ける側の意識 |

|---|---|---|---|

| 高齢者、障がい者、様々な相談を必要とする方、体の機能を取り戻す訓練を必要とする方など、支援や援助を必要とする方々 | 支援を必要とする人の主体性や権利を尊重する考え方 | クライエントの人らしさを尊重し、その人の立場に立って考える意識を持つ | 自身の権利や主体性を意識し、より積極的にサービスを利用しようという気持ちを持つ |

使われ方

「利用者」という意味を持つ「クライエント」という言葉は、様々な場面で見聞きするようになりました。介護や福祉の現場はもちろんのこと、医療や相談業務、法律関係など、サービスを提供する様々な分野で使われています。それぞれの分野によって微妙な意味合いの違いはありますが、どの分野でも共通しているのは、サービスを提供する側とサービスを受ける側の関係を表す言葉であるということです。

例えば、介護の現場では、これまで「被介護者」という言葉がよく使われてきました。しかし、「被介護者」という言葉は、どうしても「介護される側」という受け身のイメージが強く、その人の持っている力や主体性を軽視してしまうという意見もありました。そこで、その人自身のもつ力を尊重し、主体的な生活を支援するという考え方が広まるにつれて、「クライエント」という言葉が使われるようになりました。

「クライエント」という言葉を使うことで、サービスを提供する側は、クライエントの立場に立って、その人が抱える問題や悩みに寄り添い、適切な支援をしなければならないという意識を持つことができます。そのためには、クライエントとの信頼関係を築き、その人らしい生活を支えることが重要です。

特に福祉サービスにおいては、クライエントの尊厳を守り、自己決定を尊重しながら、必要な支援をしなければなりません。どんな支援が必要なのかは、クライエント本人が一番よく分かっているはずです。ですから、サービス提供者は、クライエントの意見によく耳を傾け、一緒に考え、一緒に歩む姿勢を持つことが大切です。上から目線で一方的に支援をするのではなく、クライエントと協力して、より良い生活の実現に向けて共に努力する姿勢が求められます。

| 従来の呼称 | 課題 | 新しい呼称 | 新しい呼称を使うメリット | サービス提供側の心構え |

|---|---|---|---|---|

| 被介護者 | 受け身のイメージが強く、その人の持っている力や主体性を軽視してしまう | クライエント |

|

|

大切にすること

人を支える仕事において、最も大切なのは、その人らしさを尊重することです。その人らしさとは、一人ひとりの個性や価値観、これまで歩んできた人生、そして、生活を取り巻く環境によって形作られるものです。これらの要素を丁寧に理解し、その人に合った支援を提供することが重要です。

画一的なサービスを提供するのではなく、それぞれの状況や希望に寄り添った柔軟な対応が求められます。例えば、食事の介助一つをとっても、食べやすい大きさや味付け、食事の時間など、一人ひとりの好みに合わせた配慮が必要です。また、着替えの介助においても、着慣れた服や好きな色、素材などを考慮することで、その人の尊厳を守り、心地よい時間を提供することができます。

さらに、その人が自ら考え、選択し、行動できるよう支援することも大切です。自分の意思で物事を決め、行動することで、自分らしい生活を送ることができます。支援者は、その人の自己決定を尊重し、その意思決定を支援する役割を担います。例えば、外出先や活動内容を選ぶ際に、いくつかの選択肢を提示し、その人が自分で選ぶことができるように支援します。

時に、その人の希望と専門的な見解が異なる場合もあるでしょう。そのような時でも、頭ごなしに否定するのではなく、なぜそう考えるのかを丁寧に説明し、共に考え、最善の道を模索していくことが大切です。例えば、健康上の理由から、特定の食べ物を控える必要がある場合、その理由を分かりやすく説明し、代替となる食べ物を一緒に考えるなど、より良い方法を共に探していく姿勢が重要です。

このように、人を支える仕事は、常にその人らしさを中心に考え、寄り添い、共に歩む姿勢が求められます。一人ひとりの尊厳を守り、その人らしい生活の実現を支えることが、私たちの使命です。

| ポイント | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| 人らしさの尊重 | 個性、価値観、人生、環境を理解し、合った支援を提供 | – |

| 柔軟な対応 | 状況や希望に寄り添う | 食事介助:食べやすい大きさ、味付け、食事の時間 着替え介助:着慣れた服、好きな色、素材 |

| 自己決定の支援 | 自ら考え、選択、行動できるよう支援 | 外出先や活動内容を選ぶ際に選択肢を提示 |

| 希望と専門見解の相違への対応 | 頭ごなしに否定せず、丁寧に説明し、共に考え、最善の道を模索 | 健康上の理由で特定の食べ物を控える必要がある場合、代替案を一緒に考える |

| 常に寄り添う姿勢 | 共に歩み、尊厳を守り、その人らしい生活の実現を支援 | – |

関係性の築き方

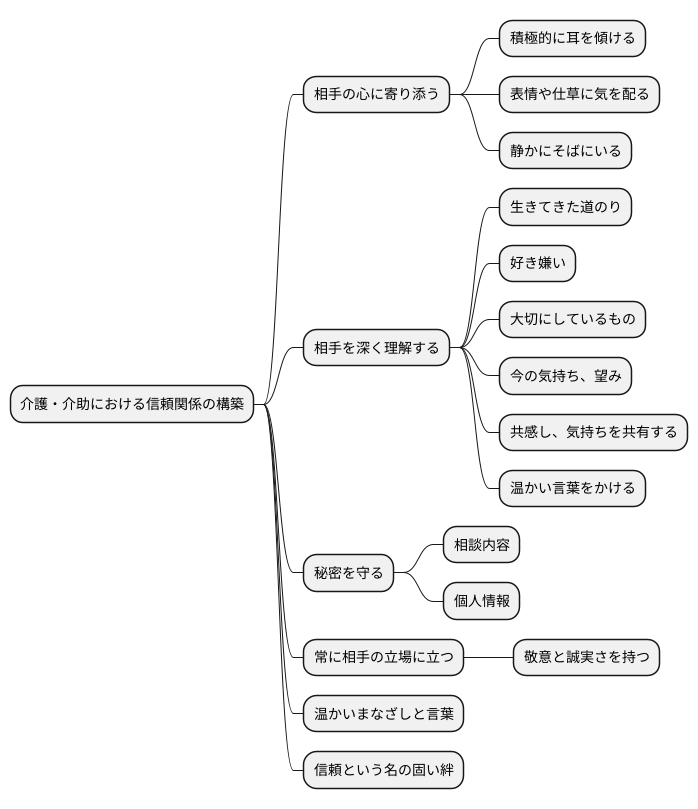

人と人とのつながりは、特に支援が必要な方々との間では、より一層大切に育む必要があります。介護や介助において、良い関係を築くことは、質の高い支援を提供するための大切な土台となります。信頼関係は、魔法のようにすぐにできるものではありません。毎日の何気ない会話やふれあいの中にこそ、その芽生えがあります。相手の話にじっくりと耳を傾け、表情や仕草にも気を配り、その方の気持ちに寄り添うことが大切です。時に言葉ではなく、静かにそばにいるだけで安心感を与えることもあります。

信頼関係を築く上で最も大切なのは、相手のことを深く理解しようとする姿勢です。その方の生きてきた道のり、好き嫌い、大切にしているもの、そして今、何を感じ、何を望んでいるのか。それらを理解しようと努めることで、より適切な支援を行うことができます。また、どんな些細なことでも、相手の話に共感し、気持ちを共有することで、心の距離は縮まります。「つらいですね」「よく頑張っていますね」といった温かい言葉をかけることも、大きな力となります。

そして、忘れてはならないのが、秘密を守るということです。相談された内容や、個人的な情報は、決して他の人に漏らしてはいけません。プライバシーを守られるという安心感は、信頼関係をより強固なものにします。支援を受ける方にとって、私たち支援者は、時に家族以上に身近な存在となることもあります。だからこそ、常に相手の立場に立って考え、心からの敬意と誠実さをもって接する必要があるのです。温かいまなざしと言葉、そして何よりも、その人の心に寄り添う気持ちを持つことで、信頼という名の固い絆が結ばれていくのです。

これからの支援

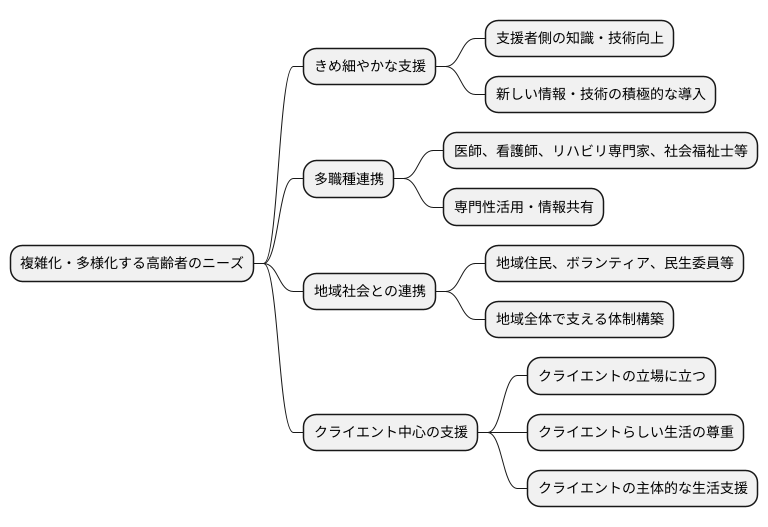

これからの日本では、高齢化がますます進んでいくことで、介護や福祉を必要とする人々の状態や暮らしぶりは、より複雑で多様になっていくと予想されます。一人ひとりの状況に合わせた、きめ細やかな支援を提供することが、これまで以上に重要になります。

そのためには、支援をする側の人たちが常に学び続け、知識や技術を高めていくことが欠かせません。新しい情報や技術を積極的に取り入れ、より質の高い支援を提供できるよう努力していく必要があります。また、介護や福祉の仕事は、一人で行うものではありません。医師や看護師、リハビリテーションの専門家、社会福祉士など、様々な専門家と協力し合う「多職種連携」が重要です。それぞれの専門性を活かし、情報を共有することで、利用者にとってより良い支援を提供することができます。

さらに、地域社会との連携も欠かせません。地域住民やボランティア団体、民生委員など、様々な人々と協力し、地域全体で利用者を支える体制を作っていく必要があります。顔なじみの地域の人たちに見守られ、支えられることで、利用者は安心して暮らすことができます。

支援を必要とする人を「利用者」ではなく「クライエント」と呼ぶことで、私たちは大切なことを思い出します。それは、常にその人の立場に立ち、その人らしい生活を尊重することです。クライエントが自分でできることは自分で行い、必要な時には適切な支援を受けられるよう、寄り添うことが大切です。これからの時代は、クライエントが主体的に生活を送れるよう支援することが、ますます重要になっていくでしょう。