ろう便への理解と対応

介護を学びたい

先生、「ろう便」って初めて聞きました。どういう意味ですか?なんか怖い言葉ですね…

介護の研究家

そうだね、初めて聞くと少しびっくりする言葉だよね。「ろう便」とは、認知症の方が、排泄した便を触ったり、いじったりしてしまう行為のことだよ。例えば、オムツの中の便が気持ち悪くて触ってしまったり、壁にこすりつけたりしてしまうんだ。

介護を学びたい

なるほど。どうしてそんなことをしてしまうんですか?

介護の研究家

便が気持ち悪いと感じて触ってしまう、きれいにしようとして触ってしまう、便が出てしまったことを恥ずかしく思って隠そうとする、どうしたらいいかわからず触ってしまう、便だと認識できず触ってしまうなど、様々な理由が考えられるよ。大切なのは、叱ったりせず、優しく「汚れているからお風呂に入ろうね」と声を掛けてあげることだよ。

ろう便とは。

お年寄りの方の排泄に関する『ろう便』について説明します。『ろう便』とは、排泄された便を触ったり、いじったりしてしまう行為のことです。これは、認知症の方に多く見られます。オムツの中の便が気持ち悪くて触ってしまったり、片付けようとして手に付いてしまったり、便が出てしまったことを恥ずかしいと思ってタンスに隠したり、どうしていいか分からずに壁や寝具にこすりつけたり、便だと分からずに口にしてしまったりといった行動があります。このような行動に対して、感情的に叱ったりせず、「汚れているのでお風呂に入りましょう」など、落ち着いて優しく声をかけることが大切です。

ろう便とは

ろう便とは、排泄された便を触ったり、弄ったりする行為のことです。便を手で触るだけでなく、壁や布団に塗りつけたり、口に入れてしまうといった行動も含まれます。この行動は、特に認知症の進む高齢者に見られることが多く、介護の現場でよく直面する課題の一つとなっています。

ろう便は、周囲に不快感を与えるだけでなく、本人や周囲の人々に感染症などの健康被害をもたらす可能性があります。また、介護する家族や施設職員の精神的な負担も大きくなります。そのため、ろう便への正しい理解と適切な対応は、介護にとって大変重要です。

ろう便の原因は様々ですが、認知症の進行に伴う判断力の低下や、感覚の異常、不安感やストレスなどが考えられます。また、便秘や下痢などの身体的な不調が原因となる場合もあります。排泄後の不快感を取り除こうとして、無意識に便を触ってしまうこともあるでしょう。さらに、過去に排泄に関する厳しいしつけを受けた経験が、ろう便につながるケースも指摘されています。

ろう便への対応としては、まず本人の行動の背景にある原因を探ることが大切です。身体的な不調があれば、医師に相談し治療を行う必要があります。また、環境の調整も重要です。トイレを明るく清潔に保ったり、排泄しやすいように工夫したりすることで、ろう便の発生を予防できる場合があります。さらに、本人が便を触ろうとした際に、優しく声をかけ、別の行動に気を向けさせることも有効です。焦らず、本人の気持ちを理解しようと努めることが大切です。決して叱ったり、無理に止めさせたりせず、穏やかに対応するように心がけましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ろう便の定義 | 排泄された便を触ったり、弄ったりする行為。壁や布団に塗りつけたり、口に入れてしまう行動も含まれる。 |

| ろう便がよく見られる人 | 認知症の進む高齢者 |

| ろう便による問題点 | 周囲への不快感、本人や周囲への感染症リスク、介護者の精神的負担 |

| ろう便の原因 | 認知症の進行による判断力低下、感覚の異常、不安感、ストレス、便秘や下痢、過去の厳しい排泄のしつけ |

| ろう便への対応 |

|

ろう便の背景にあるもの

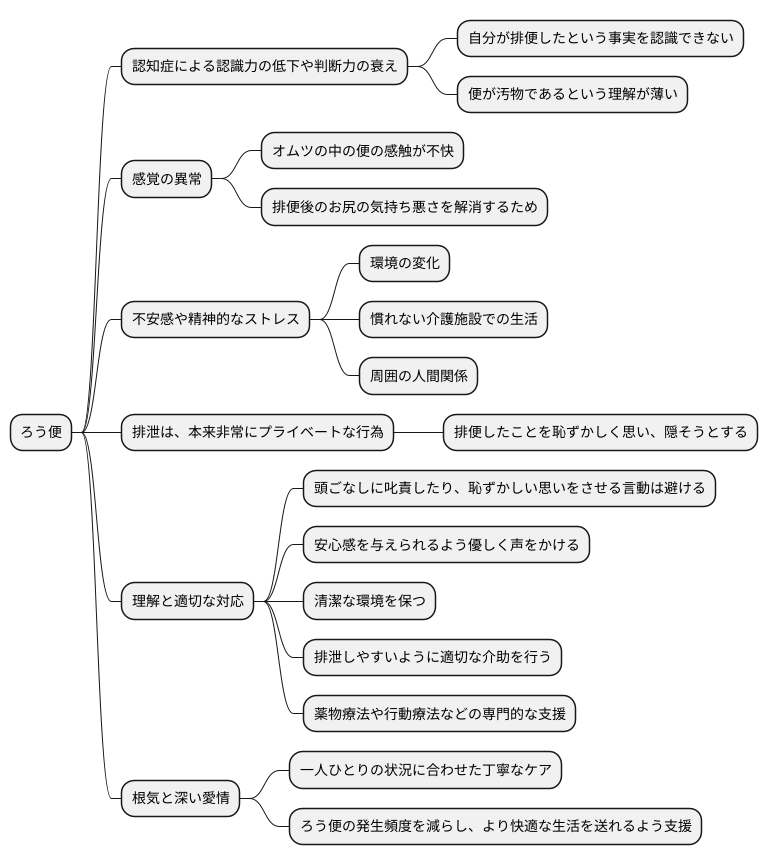

ろう便は、高齢者介護の現場でしばしば遭遇する、深刻な問題です。一見、いたずらや反抗のように見えるこの行動の背後には、様々な要因が複雑に絡み合っています。決して、本人の性格や意思の問題として片付けてしまってはいけません。多くの場合、認知症による認識力の低下や判断力の衰えが、ろう便の大きな原因となります。例えば、自分が排便したという事実を認識できなかったり、便が汚物であるという理解が薄れていたりすることで、便を触ったり、弄んだりしてしまうのです。また、感覚の異常もろう便につながることがあります。オムツの中の便の感触が不快で、無意識に触ってしまう、あるいは、排便後のお尻の気持ち悪さを解消するために、壁などにこすりつけてしまうといった行動もみられます。さらに、不安感や精神的なストレスも、ろう便の引き金となることがあります。環境の変化や、慣れない介護施設での生活、周囲の人間関係などによって、強い不安やストレスを感じ、その結果としてろう便という行動に現れることがあるのです。排泄は、本来非常にプライベートな行為です。そのため、認知症の高齢者の中には、排便したことを恥ずかしく思い、隠そうとして便を触ってしまうケースも少なくありません。このような場合、周囲の理解と適切な対応が不可欠です。ろう便を発見した際は、頭ごなしに叱責したり、恥ずかしい思いをさせるような言動は避けるべきです。まずは、本人の置かれている状況や心理状態を理解しようと努め、安心感を与えられるよう優しく声をかけましょう。そして、清潔な環境を保ち、排泄しやすいように適切な介助を行うことが重要です。また、必要に応じて医師や専門家と相談し、薬物療法や行動療法などの専門的な支援を検討することも必要です。ろう便への対応は、根気と深い愛情が必要になります。焦らず、一人ひとりの状況に合わせた丁寧なケアを心がけることで、ろう便の発生頻度を減らし、より快適な生活を送れるよう支援していくことが大切です。

適切な対応のポイント

ろう便への対応で最も大切なのは、感情的に叱ったり、否定的な言葉を投げかけないことです。ろう便をするご本人は、多くの場合、無意識のうちに行っているため、叱責することは、ご本人を不安にさせたり、混乱させたりするばかりか、状況をより悪化させる可能性があります。まずは、落ち着いて優しく声をかけましょう。「服が汚れてしまっていますね。お風呂に入りましょう」などと、清潔にすることを促す言葉がけが有効です。

ろう便をしてしまう原因を探ることも重要です。例えば、トイレの場所が分からなくなっている、トイレまで行くのが間に合わないといった環境的な要因が考えられます。このような場合は、トイレの場所を分かりやすく表示する、夜間でもトイレの場所が分かるように照明を工夫する、オムツ交換の頻度を増やす、といった対策が有効です。

また、不安やストレス、認知症の進行などもろう便の原因となることがあります。ご本人が不安やストレスを抱えている様子であれば、リラックスできる環境を作る、安心感を与える言葉をかける、といった配慮が必要です。具体的には、落ち着いた雰囲気の音楽を流す、アロマを焚く、好きな香りの石鹸を使う、優しく手を握る、背中をさするなど、五感を刺激することで安心感を与える工夫も有効です。

認知症の症状としてろう便が見られる場合もあります。認知症によって、トイレに行くという行動ができなくなったり、排泄の感覚が分からなくなったりすることがあります。このような場合は、医療機関に相談し、薬物療法などの適切な治療を受けることが重要です。

ご家族だけで抱え込まず、専門機関に相談することも考えてみましょう。地域包括支援センター、ケアマネージャー、訪問看護ステーションなどに相談することで、適切な助言や支援を受けることができます。専門家のサポートを受けることで、ご本人にもご家族にも負担の少ないケアを実現できるでしょう。

| ろう便への対応 | 具体的な対策 |

|---|---|

| 叱責しない | 落ち着いて優しく声をかけ、清潔にすることを促す |

| 原因を探る(環境要因) | トイレの場所を分かりやすく表示する、夜間照明を工夫する、オムツ交換の頻度を増やす |

| 原因を探る(心理的要因) | リラックスできる環境を作る、安心感を与える言葉をかける、五感を刺激する(音楽、アロマ、香り、触覚など) |

| 原因を探る(認知症) | 医療機関に相談し、薬物療法などの適切な治療を受ける |

| 専門機関への相談 | 地域包括支援センター、ケアマネージャー、訪問看護ステーションなどに相談する |

清潔を保つ工夫

排泄物の処理は、介護する上で重要な仕事の一つです。特に、ろう便が発生した場合は、迅速かつ適切な対応が必要となります。ろう便は、下痢とは異なり、硬く少量の便が頻繁に出る状態です。放っておくと、不快感や皮膚の炎症、感染症を引き起こす可能性があります。そのため、ろう便に気づいたら、すぐに清掃に取り掛かりましょう。

まず、使い捨ての手袋を着用し、汚れた部分をトイレットペーパーなどで丁寧に拭き取ります。便が付着した部分だけでなく、周囲もしっかりと拭き、清潔な状態にしましょう。使用済みのトイレットペーパーは、ビニール袋に密閉して捨てます。

次に、消毒液を浸した布巾で、便が付着した場所とその周辺を丁寧に拭きます。消毒液は、適切な濃度に希釈して使用し、指定された時間置いてから、水拭きで消毒液を拭き取ります。肌の弱い方の場合、消毒液の種類によっては刺激となる場合があるので、注意が必要です。

本人の下着やパジャマ、シーツなども、ろう便で汚れていたら、速やかに交換します。汚れた衣類は、他の洗濯物とは別に洗い、しっかりと乾燥させましょう。

こまめな清掃と消毒は、感染症の予防に繋がります。また、清潔な環境を保つことは、本人の尊厳を守り、快適な生活を送る上で大切な要素です。さらに、介護者の精神的な負担を軽減するためにも、清潔な環境の維持に努めましょう。

最後に、介護を行う際は、手袋やマスク、エプロンなどの衛生用品を適切に使用し、二次感染を防ぎましょう。使用後は、適切な方法で廃棄します。これらの衛生管理を徹底することで、本人と介護者双方を守ることができます。

| 手順 | 詳細 | 目的 |

|---|---|---|

| 1. 清掃 | 使い捨て手袋を着用し、汚れた部分をトイレットペーパーなどで丁寧に拭き取る。周囲もしっかりと拭き、清潔な状態にする。使用済みのトイレットペーパーは、ビニール袋に密閉して捨てる。 | ろう便による不快感、皮膚の炎症、感染症を防ぐ。 |

| 2. 消毒 | 消毒液を浸した布巾で、便が付着した場所とその周辺を丁寧に拭く。消毒液は、適切な濃度に希釈して使用し、指定された時間置いてから、水拭きで消毒液を拭き取る。肌の弱い方の場合、消毒液の種類によっては刺激となる場合があるので、注意が必要。 | 感染症の予防 |

| 3. 衣類・寝具の交換 | 本人の下着やパジャマ、シーツなども、ろう便で汚れていたら、速やかに交換する。汚れた衣類は、他の洗濯物とは別に洗い、しっかりと乾燥させる。 | 清潔な環境の維持、感染症の予防 |

| 4. 衛生用品の使用 | 介護を行う際は、手袋やマスク、エプロンなどの衛生用品を適切に使用し、二次感染を防ぐ。使用後は、適切な方法で廃棄する。 | 本人と介護者双方の感染症予防 |

専門家との連携

お年寄りの排泄の自立を支援するためには、周りの専門家と協力することが欠かせません。特に、排泄の失敗が頻繁に起こる場合や、ご家族だけで対処が難しいと感じるときには、ためらわずに専門家の助言を求めましょう。

まず、かかりつけのお医者さんや看護師さんに相談してみましょう。お医者さんや看護師さんは、排泄の失敗の原因を医学的な視点から探ってくれます。例えば、体の病気や服用している薬の影響で排泄がうまくいかない場合もあります。原因が特定できれば、適切な治療や薬の調整などで改善できる可能性があります。

介護を専門とするケアマネジャーも心強い味方です。ケアマネジャーは、ご本人やご家族の状況を詳しく聞き取り、必要な介護サービスの計画を立ててくれます。排泄の介助方法の指導や、福祉用具の導入、訪問介護サービスの利用など、様々な角度から支援してくれます。

また、地域包括支援センターも気軽に相談できる窓口です。地域包括支援センターには、保健師や社会福祉士などの専門家がおり、介護に関する様々な相談に応じてくれます。排泄の悩みだけでなく、介護保険の申請手続きや、介護サービス事業者の紹介なども行ってくれます。

排泄の失敗は、ご本人にとってもご家族にとっても大きな負担となります。排泄に関する悩みは一人で抱え込まず、周りの専門家に相談することで、解決の糸口が見つかるはずです。専門家と連携することで、ご本人に合ったより良い介助を提供できるようになり、ひいてはご本人の生活の質の向上に繋がります。ご家族の負担軽減にも大きく貢献するでしょう。

| 相談相手 | 専門性 | 支援内容 |

|---|---|---|

| かかりつけ医・看護師 | 医学的 | 排泄困難の原因の医学的特定、治療、薬の調整 |

| ケアマネジャー | 介護 | 介護サービス計画作成、排泄介助指導、福祉用具導入、訪問介護サービス利用支援 |

| 地域包括支援センター | 介護・福祉 | 介護相談、介護保険申請手続き、介護サービス事業者紹介 |

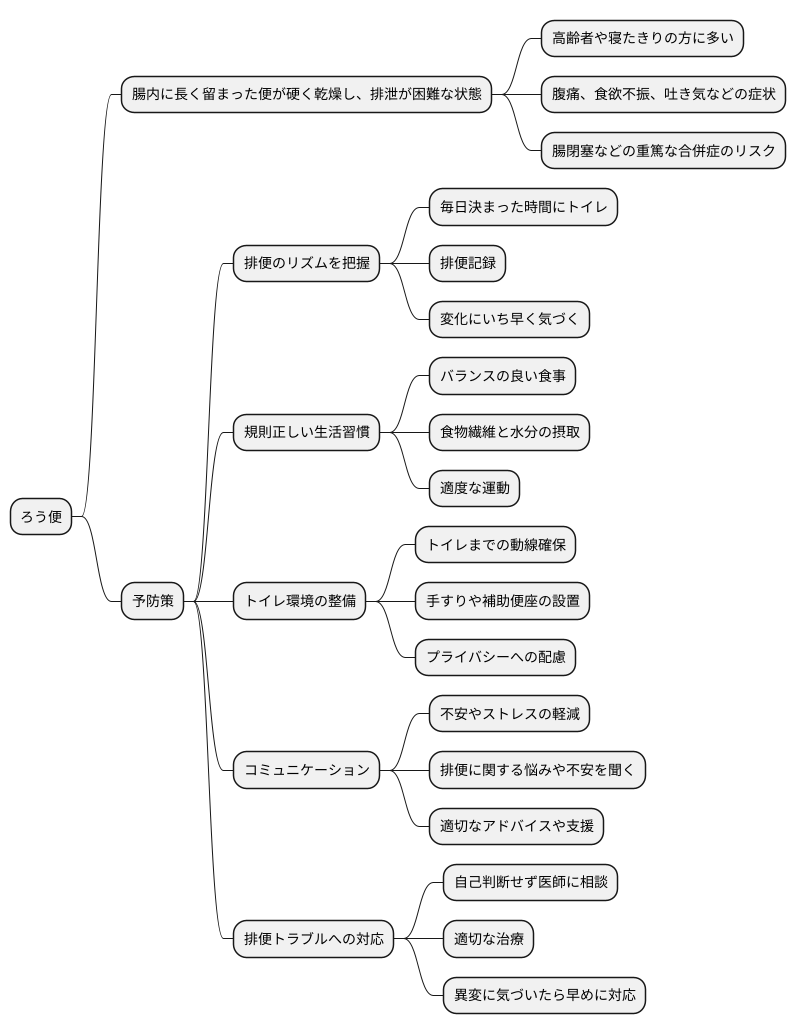

予防のための取り組み

「ろう便」は、腸内に長く留まった便が硬く乾燥し、排泄が困難になる状態を指します。高齢者や寝たきりの方によく見られる症状で、腹痛や食欲不振、吐き気などを引き起こすだけでなく、腸閉塞などの重篤な合併症に繋がることもあります。そのため、日頃から予防に努めることが非常に重要です。

ろう便を予防するには、まず排便のリズムを把握することが大切です。毎日決まった時間にトイレに行く習慣を促したり、排便記録をつけたりすることで、変化にいち早く気づくことができます。排便がない日が続いたり、いつもと便の状態が違う場合は、すぐに対応が必要です。

また、規則正しい生活習慣を維持することも大切です。バランスの良い食事を心がけ、食物繊維や水分を十分に摂ることで、便の硬さを調節し、排泄をスムーズにすることができます。適度な運動も、腸の動きを活発にし、排便を促す効果があります。

トイレ環境を整えることも重要です。トイレまでの動線を確保し、手すりや補助便座などを設置することで、安全に排泄できる環境を作ることができます。プライバシーにも配慮し、安心して排泄できる空間を提供することが大切です。

さらに、コミュニケーションを密に取り、本人の不安やストレスを軽減することも重要です。排便に関する悩みや不安を聞き、適切なアドバイスや支援を行うことで、精神的な負担を軽減し、排便を促すことができます。

便秘や下痢などの排便トラブルがある場合は、自己判断せずに医師に相談することが大切です。適切な治療を受けることで、ろう便の発生リスクを低減することができます。日頃から本人の状態を観察し、異変に気づいたら早めに対応することで、ろう便を予防し、健康な状態を維持することができます。