無関心な介護者とは?その実態と対応策

介護を学びたい

先生、「無関心型」の介護者って、何もしていないのに、どうして介護者の型に分類されるんですか? 本当に何もしていないなら、分類する必要ないんじゃないでしょうか?

介護の研究家

良い質問ですね。確かに何もしていないように見えますが、実は「無関心」という態度自体が、家族や他の介護者に影響を与える可能性があるのです。例えば、他の家族が負担を全て抱えかえることになったり、介護される本人が孤立感を深めてしまうかもしれません。

介護を学びたい

なるほど。何もしていないように見えても、周りの人に影響を与えているんですね。でも、費用も出さず、口出しもしないなら、他の型と比べて影響は少ないんじゃないですか?

介護の研究家

そうですね、直接的な影響は少ないかもしれません。しかし、無関心によって精神的なサポートが欠如することで、介護される側の生活の質が低下する可能性も考えられます。また、他の介護者のモチベーションを下げてしまうこともあります。このように、無関心も他の型と同様に、介護全体に影響を与える可能性があるため、分類されているのです。

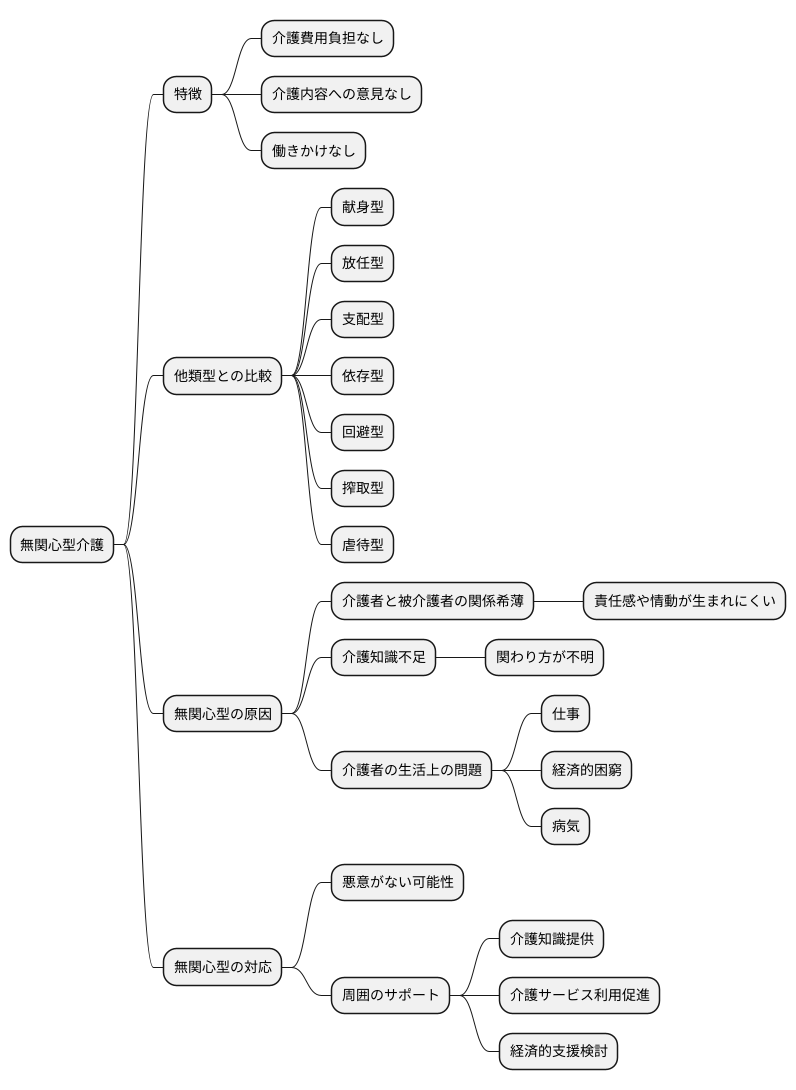

無関心型とは。

お世話をしたり、手伝ったりすることに関わる言葉で、『無関心なタイプ』というものがあります。これは、お世話をする人の行動を大きく8つの種類に分けたときの、ひとつの種類です。このタイプの人は、お世話にかかるお金も出しませんし、あれこれ言うこともしません。お世話をすることに全く関心がないタイプの人のことです。

無関心型の概要

人はそれぞれ違った気質を持ち、置かれた立場も様々です。介護を担う人の行動もまた、実に多様です。大きく分けて八つの型に分類できますが、今回はそのうちの一つ、「無関心型」について詳しく見ていきましょう。無関心型の介護をする人は、介護に関わる費用を負担することもなく、介護の内容について意見することもありません。まるで介護そのものに関心がないように映ります。他の型、例えば献身的に尽くす型や、自分の都合で介護を放棄する放任型、あれこれ指図する支配型、逆に介護される人に依存する依存型、介護から逃れようとする回避型、介護される人から金銭などを奪う搾取型、そして心身に危害を加える虐待型とは大きく異なります。無関心型はこれらと異なり、良くも悪くも介護に対して働きかけをせず、ただ無関心を示すことが特徴です。では、なぜこのような態度になってしまうのでしょうか?考えられる原因の一つは、介護が必要な人との関係が希薄であることです。深い繋がりがないため、介護への責任感や情動が生まれにくいと考えられます。また、介護についての知識や理解が不足している場合も、どのように関われば良いのか分からず、結果として無関心になってしまうことがあります。さらに、自分自身の生活上の問題、例えば仕事や経済的な困窮、あるいは病気などで手一杯の場合、介護まで気を配る余裕がないという状況も考えられます。しかし、無関心型だからといって、必ずしも悪意を持っているとは限りません。どのように介護に携われば良いのか分からず、途方に暮れて結果的に無関心になってしまう人もいるでしょう。周囲の人々が、介護についての正しい知識や適切な関わり方を教えたり、介護サービスの利用を促したり、経済的な支援を検討するなど、状況に合わせた具体的なサポートをすることが重要です。無関心は、適切な助言や支援によって変わることがあります。温かい目で見守り、手を差し伸べることが、結果的に介護が必要な人だけでなく、介護をする人の支えにも繋がるのです。

無関心型の行動特性

無関心な型の介護をする人は、介護を必要とする人の状況や必要な世話について、ほとんど理解を示しません。たとえば、どのような病状で、どのような介助が必要なのか、日常生活でどのような困難を抱えているのかといったことについて、認識が不足していることが多く見られます。こうした知識の不足は、適切な世話が行われない原因となります。

彼らは、介護サービスの利用を検討することもなく、他の家族や専門家と協力して介護にあたることもしません。介護に関する情報を共有したり、他の人の意見を聞いたりすることもほとんどなく、孤立した状態で介護を続ける傾向があります。また、連絡を絶っている場合も多く、他の家族が状況を把握できないケースも少なくありません。介護を必要とする人の生活に関わる大切な決定事項についても、話し合いに参加せず、自分自身に責任が生じることを避ける傾向があります。

無関心な型の介護をする人は、介護を必要とする人のもとを訪れたり、面会したりすることもほとんどありません。そのため、日常生活の世話をすることはもちろんのこと、精神的な支えとなることもありません。話を聞いたり、気持ちに寄り添ったりするといった精神的なケアは、介護において重要な要素ですが、無関心な型の介護をする人は、こうしたケアを怠る傾向があります。経済的な支援も期待できません。金銭的な援助や、生活に必要な物品の提供なども行わないため、介護を必要とする人は生活に困窮する可能性があります。

彼らは、まるで他人の出来事のように振る舞い、介護の負担を他の家族に押し付けることも少なくありません。自分自身は介護に関わろうとせず、他の家族に責任を転嫁することで、介護を必要とする人をさらに孤立させ、不安や孤独感を増幅させる可能性があります。このような無関心な態度は、適切な世話を阻害するだけでなく、介護を必要とする人の生活の質を著しく低下させ、健康状態の悪化につながる危険性も高めます。

| 特徴 | 行動 | 結果 |

|---|---|---|

| 知識不足 | – 病状や必要な介助、困難への認識不足 – 適切な世話の欠如 |

– 適切なケアが行われない |

| 孤立 | – 介護サービス利用の検討不足 – 他者との協力不足 – 情報共有や意見交換の不足 – 連絡不足 – 重要な決定事項への不参加 |

– 状況把握の困難 – 責任回避 |

| 面会・ケア不足 | – 面会や訪問の不足 – 日常生活の世話不足 – 精神的ケア不足 – 経済的支援不足 |

– 精神的支えの欠如 – 生活困窮 |

| 責任転嫁 | – 介護負担の転嫁 – 他者への責任転嫁 |

– 孤立の悪化 – 不安や孤独感の増幅 – 生活の質の低下 – 健康状態の悪化 |

無関心型がもたらす影響

無関心な態度で介護を行う人の存在は、介護される人にとって深刻な影響をもたらします。まず、必要な世話を受けられないことで、健康状態が悪化し、日常生活を送る上での困難が増す可能性があります。食事の世話や身の回りの世話がおろそかになることで、栄養状態が悪化したり、清潔さを保てなくなったりするかもしれません。また、体を動かす機会が減ることで、筋力が低下し、寝たきりになる危険も高まります。

身体的な世話だけでなく、心の支えも得られないため、孤独感や不安感が強まり、気持ちが落ち込んでしまう危険性も高まります。話を聞いてもらえない、気持ちを理解してもらえないという状況が続くと、自尊心が傷つけられ、生きる気力を失ってしまうかもしれません。

適切な医療や介護の支援を受けられないことで、病状が悪化したり、必要な機能回復の訓練が遅れたりする可能性も心配されます。例えば、病気の兆候を見逃されたり、定期的な健康診断を受けられなかったりすることで、病気が重症化してしまうかもしれません。また、適切な機能回復の訓練を受けられないことで、日常生活動作の改善が遅れ、自立した生活を送ることが難しくなる可能性があります。

さらに、無関心な介護者の存在は、他の家族にも大きな負担をかけます。介護の責任を一人で負わなければならなくなり、心身ともに疲れてしまうかもしれません。他の家族が介護に協力しようとしても、無関心な介護者が非協力的な態度をとることで、家族関係が悪化する可能性も少なくありません。

このように、無関心な介護は、介護される人だけでなく、その家族全体に悪い影響を与える可能性があるため、早期の対応が必要です。地域包括支援センターや高齢者相談センターなどに相談することで、適切な支援や助言を受けることができます。介護する人もされる人も、そして家族全体が安心して暮らせるように、周囲の理解と協力が不可欠です。

| 無関心な介護の影響 | 詳細 |

|---|---|

| 健康状態の悪化 | 必要な世話を受けられないことで、栄養状態の悪化、清潔さを保てない、筋力低下、寝たきりになる危険増加など。 |

| 精神的な悪影響 | 孤独感、不安感、自尊心の低下、生きる気力の喪失など。 |

| 医療・介護支援の遅れ | 病状の悪化、機能回復訓練の遅れ、自立した生活の困難化など。 |

| 家族への負担 | 他の家族の心身の疲労、家族関係の悪化など。 |

無関心型への対応策

無関心に見える介護者への対応は、まずその方の気持ちを理解しようと努めることが大切です。なぜ介護に関心を示さないように見えるのか、その背景には様々な理由が隠されている可能性があります。表面的な態度だけで判断せず、じっくりと耳を傾け、その方の状況を把握することが第一歩です。

無関心な態度に見える原因は、経済的な問題を抱えている場合も考えられます。介護費用や生活費の負担が重くのしかかり、精神的に追い詰められているかもしれません。そのような場合には、利用できる公的な支援制度を丁寧に説明し、申請の手続きをサポートするなど、具体的な支援策を提示することが重要です。また、介護サービスの費用負担を軽くする方法を共に検討し、経済的な不安を少しでも和らげるよう努めましょう。

介護の知識や技術が不足していることも、無関心な態度につながる可能性があります。介護の経験が浅い、あるいは適切な指導を受けていないために、自信がなく不安を感じているかもしれません。介護に関する正しい知識や技術を学ぶ機会を提供することで、介護への理解を深め、自信を持って介護に取り組めるように支援することが重要です。地域包括支援センターや介護施設などが主催する研修会、訪問介護事業所による個別指導などを紹介し、積極的に活用してもらうように促しましょう。

精神的な負担が大きいことも、無関心な態度の一因として考えられます。介護によるストレスや疲れ、将来への不安などから、精神的に疲弊し、介護に前向きに取り組む気力を失っているかもしれません。このような場合には、カウンセリングや相談支援、レスパイトケアなどを紹介し、心のケアを優先することが重要です。介護者自身が心身ともに健康でなければ、質の高い介護を提供することは難しく、結果として要介護者の生活の質も低下してしまう可能性があります。

さらに、他の家族や地域の関係者と協力し、無関心に見える介護者を孤立させないよう、支援の輪を広げていくことも重要です。地域包括支援センターや民生委員、近隣住民など、様々な関係機関と連携し、多角的なサポート体制を構築することで、介護者の負担を軽減し、より良い介護環境を実現できるよう努めましょう。

大切なのは、無関心に見える介護者を責めるのではなく、その背景にある事情を理解し、寄り添う姿勢を示すことです。温かい言葉かけや共感の気持ちを示すことで、介護者の心を開き、前向きな変化を促すことができるはずです。焦らず、根気強く関わり続けることで、信頼関係を築き、共に課題を解決していくことができるでしょう。

| 無関心に見える介護者の背景 | 対応策 |

|---|---|

| 経済的な問題 |

|

| 介護の知識・技術不足 |

|

| 精神的な負担 |

|

| 孤立 |

|

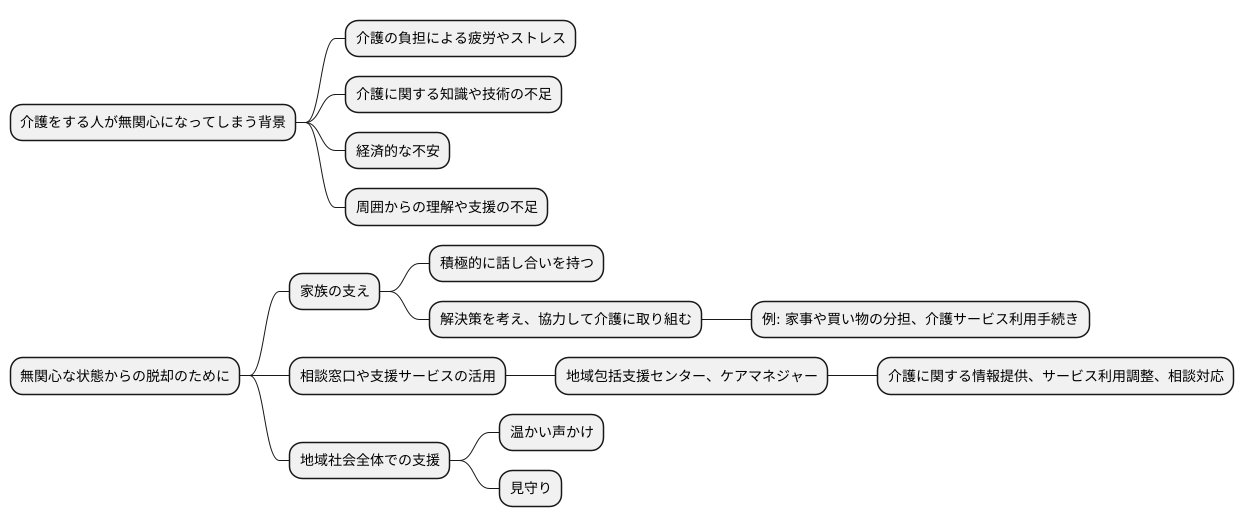

周囲のサポートの重要性

介護をする人が、介護が必要な人に無関心になってしまう背景には、様々な要因が考えられます。例えば、介護の負担による疲労やストレス、介護に関する知識や技術の不足、経済的な不安、そして周囲からの理解や支援の不足などが挙げられます。こうした状況を変えるためには、周囲の支えが何よりも大切です。

まず、家族は介護をする人と積極的に話し合いを持つことから始めましょう。介護の状況を把握し、困っていることや悩んでいることを共有することが重要です。そして、一緒に解決策を考え、協力して介護に取り組む姿勢を示すことが大切です。例えば、家事や買い物を分担したり、一緒に介護サービスを利用する手続きをしたりするなど、具体的な行動で示すことで、介護をする人の負担を軽減し、精神的な支えにもなります。

また、地域には様々な相談窓口や支援サービスがあります。地域包括支援センターやケアマネジャーは、介護に関する様々な情報を提供してくれるだけでなく、介護サービスの利用調整や、介護に関する相談にも乗ってくれます。これらのサービスを積極的に活用することで、介護をする人は介護の知識や技術を習得し、適切な支援を受けることができます。

さらに、地域社会全体で介護を支える雰囲気を作ることも重要です。近所の人々が、介護をする人や介護が必要な人に温かい声をかけたり、見守りをしたりすることで、孤立感を防ぎ、安心して暮らせる環境を作ることができます。

周囲の理解と支援は、介護をする人の心にゆとりを生み出し、介護の質を高めることに繋がります。無関心な状態から脱却し、積極的に介護に取り組むようになるためには、周囲の支えが不可欠です。そして、それは、介護が必要な人が安心して暮らせる社会の実現にも繋がっていくのです。