家庭内暴力の問題点

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の違いは分かりますが、「ドメスティック・バイオレンス」と高齢者介護って何か関係があるんですか?

介護の研究家

いい質問だね。家庭内暴力という意味の「ドメスティック・バイオレンス」は、高齢者介護の場でも起こりうるんだ。例えば、介護に疲れた家族が、お年寄りに暴言を吐いたり、乱暴な扱いをしたりすることがあるんだよ。

介護を学びたい

そうなんですか!でも、介護されているお年寄りが、家族に暴力をふるうこともあるって聞いたことがあります。

介護の研究家

その通り。認知症などで判断力が低下したお年寄りが、介護者に暴力をふるってしまうケースもある。どちらの場合も深刻な問題で、「高齢者虐待」と呼ばれるんだよ。早めに相談することが大切なんだ。

ドメスティック・バイオレンスとは。

「介護」と「介助」という用語に関して、家族や夫婦、恋人、兄弟といった親しい間柄で起こる暴力について説明します。この暴力は『家庭内暴力』とも呼ばれ、英語では『ドメスティック・バイオレンス』と言い、略して『DV』とも表記されます。『家庭内』を意味する『ドメスティック』と『暴力』を意味する『バイオレンス』を組み合わせた言葉です。この暴力は、殴ったり蹴ったりといった身体的な暴力だけでなく、言葉や態度で精神的に傷つけることも含まれます。そのため、相手を追い詰めるような言動も、この暴力にあたると判断される場合が多くあります。また、高齢者の介護の場でもこの問題は深刻であり、地域包括支援センターなどに早めに相談することが推奨されています。

家庭内暴力とは

家庭内暴力とは、家族という親しい関係の中で起こる様々な形態の暴力を指します。夫婦間、恋人同士、親子、兄弟姉妹など、関係性は多岐に渡りますが、いずれも親密な関係であるがゆえに、被害者は深刻な心の傷を負いやすいという特徴があります。

家庭内暴力というと、殴る蹴るといった身体的な暴力をイメージしがちですが、それだけではありません。暴言や無視、必要以上に叱責するといった精神的な暴力、生活費を渡さない、勝手に財産を使うといった経済的な支配なども家庭内暴力に含まれます。言葉による暴力や経済的な支配は、身体的な暴力に比べて外から見えにくいため、発見が遅れがちです。しかし、精神的な暴力は、被害者の自尊心を傷つけ、精神的に追い詰めていくため、深刻な心の病につながる可能性があります。

家庭内暴力は、家庭という閉鎖的な空間で起こるため、外部に助けを求めにくいという側面があります。家族だから、恥だと思ったり、我慢すべきだと考えたりする人も少なくありません。また、加害者から「誰にも言ったらどうなるかわかっているだろうな」などと脅迫されて、口止めされている場合もあります。そのため、長期間にわたって被害が続くケースも少なくありません。

近年は、高齢者に対する虐待も社会問題となっています。介護疲れや経済的な負担などを抱える家族が、高齢者に暴力を振るうケースが増加傾向にあります。身体が弱っている高齢者は、抵抗することも難しく、深刻な怪我を負ってしまうこともあります。高齢者虐待も家庭内暴力の一種であり、早期発見と適切な対応が重要です。

もし、あなたが家庭内暴力で悩んでいるなら、一人で抱え込まずに、相談機関に連絡してみましょう。信頼できる友人や家族に相談するのも良いでしょう。様々な支援制度がありますので、一人で苦しまないでください。

| 家庭内暴力の種類 | 内容 | 特徴 |

|---|---|---|

| 身体的暴力 | 殴る、蹴るなど | 分かりやすい |

| 精神的暴力 | 暴言、無視、過剰な叱責など | 外から見えにくい、自尊心を傷つける、心の病につながる可能性 |

| 経済的暴力 | 生活費を渡さない、勝手に財産を使うなど | 外から見えにくい |

| 高齢者虐待 | 介護疲れや経済的負担による暴力 | 増加傾向、深刻な怪我につながる可能性 |

身体的暴力の深刻さ

家庭内における身体的な暴力は、深刻な問題であり、決して許される行為ではありません。その行為は、殴ったり蹴ったりといった直接的な攻撃だけでなく、物を投げつけたり、髪を引っ張ったり、壁に押し付けたりといった様々な形で現れます。これらの行為は、身体に明らかな危害を加える可能性があり、外傷や骨折といった重大な怪我につながることも少なくありません。

一度きりの暴力であっても、身体に大きな傷跡を残す可能性があります。また、繰り返し暴力を受けることによって、身体的な健康だけでなく、心の健康にも深刻な影響を及ぼします。常に恐怖や不安を感じ続けることで、夜眠れなくなったり、気分が落ち込んだり、食欲がなくなったりといった症状が現れることがあります。そして、不眠症やうつ病などの心の病気を発症する危険性も高まります。

身体的な暴力は、目に見える傷だけでなく、心にも深い傷を負わせることを理解する必要があります。暴力によって身体を傷つけられるだけでなく、人格を否定されたり、自尊心を傷つけられたりするなど、精神的な苦痛も伴います。このような苦痛は、長期にわたって心に影を落とし、日常生活に支障をきたすこともあります。

もし、あなたが、あるいはあなたの周りの誰かが身体的な暴力に苦しんでいるなら、一人で抱え込まず、すぐに専門の相談機関に連絡を取りましょう。相談機関では、あなたの状況を丁寧に聞き取り、適切な助言や支援を提供してくれます。警察や地域の相談窓口、支援団体など、様々な機関があなたの力になってくれるはずです。早期に相談することで、被害の拡大を防ぎ、安全な生活を取り戻すことができるのです。

| 家庭内暴力の種類 | 身体への影響 | 精神への影響 | 対処法 |

|---|---|---|---|

| 殴る、蹴る、物を投げる、髪を引っ張る、壁に押し付ける | 外傷、骨折、大きな傷跡 | 恐怖、不安、不眠、抑うつ、食欲不振、不眠症、うつ病 | 専門の相談機関への連絡 |

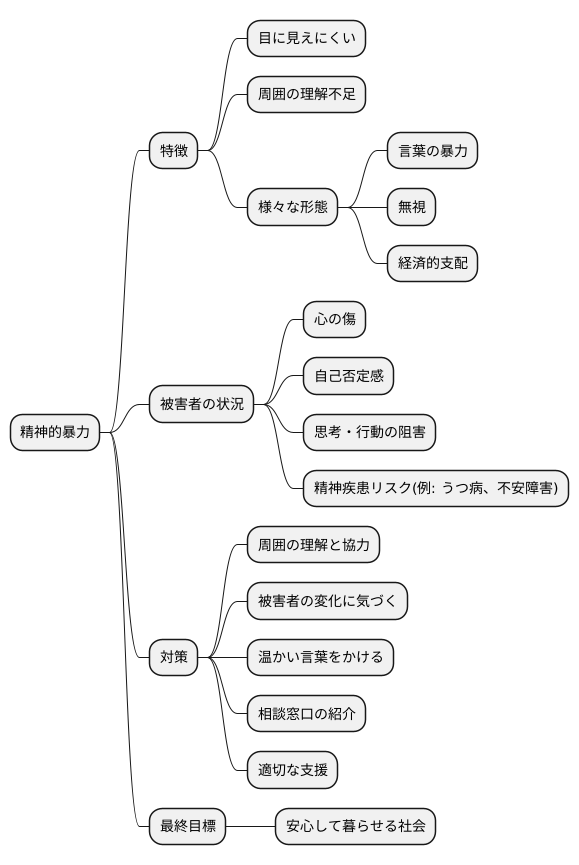

精神的暴力の影響

心の傷は目に見えにくいものです。言葉による攻撃、いわゆる精神的暴力は、身体への暴力のように外傷として現れないため、その深刻さを周囲が理解しづらいという現状があります。精神的暴力には、激しい言葉でののしったり、おどしたりする行為、無視する行為、金の使い方を制限するといった経済的な支配など、様々な形があります。これらの行為は、被害を受けた人の心に深い傷を負わせ、苦しみを長引かせるのです。

精神的暴力の被害者は、自分に自信を失い、自分を責めるようになります。「自分が悪いんだ」「こんな目に遭うのは自分のせいだ」と思い込んでしまうのです。そして、この自己否定の感情は、さらに心の傷を深くします。まるで、見えない鎖で縛られているかのように、自由な思考や行動が阻害されてしまうのです。

精神的暴力は、身体的暴力と同じように、長期間続くと被害者の心を深く傷つけ、精神的な病気を引き起こす危険性があります。うつ病や不安障害などの精神疾患につながる可能性も高まります。まるで、心を蝕む毒のように、少しずつ精神をむしばんでいくのです。

このような精神的暴力の被害を減らすためには、周囲の人々の理解と協力が不可欠です。被害者の表情や行動、生活の変化に気づき、寄り添うことが大切です。「最近、元気がない」「表情が暗い」など、些細な変化にも気を配り、温かい言葉をかけて勇気づけたり、相談できる窓口を紹介するなど、適切な支援につなげることが重要です。精神的暴力は決して許される行為ではありません。一人でも多くの人が、この問題の深刻さを理解し、被害者を支えることで、誰もが安心して暮らせる社会を目指していく必要があるでしょう。

経済的支配の実態

お金の問題は、家庭内暴力で深刻な問題の一つです。お金の使い方を制限されたり、収入を管理されたりすることは、経済的な支配と呼ばれ、被害者が自立した生活を送ることを難しくします。これは家庭内暴力の一種であり、深刻な影響をもたらします。

経済的な支配は様々な形で現れます。例えば、生活に必要な費用を渡さない、働くことを禁じる、無理やり借金をさせるといった行為が挙げられます。また、収入をすべて管理し、必要な費用だけを渡す、家計簿を細かくチェックする、高額なプレゼントを一方的に贈り、後から返済を要求するといった行動も経済的な支配に含まれます。これらの行為によって、被害者は経済的に加害者に依存せざるを得なくなり、逃げるための資金も確保できなくなります。

経済的な自立が阻害されると、被害者は精神的に追い詰められ、自信を失ってしまいます。自分の自由に使えるお金がないため、行動範囲も狭まり、誰かに相談することも難しくなります。結果として、加害者から逃れることができず、暴力の連鎖が続いてしまうのです。

経済的な支配は見えにくい暴力であるため、周囲の人々も気づきにくいという特徴があります。しかし、被害者にとっては深刻な問題であり、放置すれば取り返しのつかない事態になりかねません。経済的な支配も家庭内暴力の一種であることを理解し、適切な支援が必要です。被害者自身が、自分の置かれている状況に気づき、相談することが重要です。家族や友人、相談機関などに助けを求めることで、この状況から抜け出す第一歩を踏み出せるはずです。周りの人も、いつもお金のことで困っている、高額な買い物をさせられている、働くことを制限されているといった兆候に気づいたら、声をかけ、相談に乗るなど、積極的に支援することが大切です。

| 経済的支配の形態 | 具体的な行動 | 影響 |

|---|---|---|

| 生活費を渡さない | 生活に必要な費用を渡さない | 経済的自立の阻害 精神的苦痛 行動範囲の制限 相談の困難 暴力の連鎖 |

| 就労の制限 | 働くことを禁じる | |

| 借金の強要 | 無理やり借金をさせる | |

| 収入の完全管理 | 収入をすべて管理し、必要な費用だけを渡す | |

| 家計の監視 | 家計簿を細かくチェックする | |

| 贈与と返済要求 | 高額なプレゼントを一方的に贈り、後から返済を要求する | |

| 兆候 | いつもお金のことで困っている、高額な買い物をさせられている、働くことを制限されている |

相談窓口の役割

家庭内のもめごとで悩んでいる時、一人で抱え込まず相談窓口に連絡することが大切です。つらい気持ちを誰にも話せず、一人で抱えていると、状況が悪化するばかりか、心身に不調をきたすこともあります。相談することで、問題解決の糸口を見つけ、心も体も楽になることがあります。

様々な相談窓口が、悩みに寄り添う体制を整えています。例えば、警察署では、緊急性の高い場合にすぐに対応してくれます。また、各市町村役場にある相談窓口では、地域に根差したきめ細やかな支援を受けられます。配偶者からの暴力に特化した相談窓口である配偶者暴力相談支援センターでは、専門的な知識を持った相談員が対応し、一時的な保護場所(シェルター)の紹介なども行っています。その他にも、様々な団体が相談窓口を設けています。

相談員は、相談者の気持ちを尊重し、丁寧に話を聞いてくれます。相談内容は秘密厳守なので、安心して悩みや不安を打ち明けることができます。相談者の状況に合わせて、どのような手続きが必要か、どんな支援を受けられるのかなど、具体的なアドバイスをもらえます。場合によっては、弁護士や福祉の専門家につなぐなど、他の機関と連携して対応してくれることもあります。

相談窓口を利用する際に、氏名などを伝える必要はありません。匿名での相談も受け付けているので、誰かに知られる心配なく、安心して利用できます。相談内容によって、解決のための手続きや支援内容が変わってきます。例えば、安全な場所を確保するために一時的な保護場所を紹介してもらったり、経済的な自立のために就労支援を受けたり、加害者への接近禁止命令を申し立てたり、様々な対応が考えられます。

問題が深刻化する前に、早めに相談することが大切です。相談することで、被害の拡大を防ぎ、安全で安心できる暮らしを取り戻す第一歩を踏み出せるはずです。一人で悩まず、まずは相談窓口に連絡してみましょう。

| 相談窓口の利用メリット | 相談窓口の種類と特徴 | 相談窓口の対応 | 相談方法 |

|---|---|---|---|

| 問題解決の糸口、心身の負担軽減 |

|

|

|

早期発見の重要性

家庭内暴力は、早期発見と適切な対応によって、深刻な事態を未然に防ぐことができます。被害が大きくなる前に、周囲の人々が異変に気づき、手を差し伸べることが重要です。

家庭内暴力は、身体的な暴力だけでなく、精神的な暴力、経済的な暴力、性的暴力など様々な形があります。暴言や脅迫、無視、生活費を渡さない、性的な行為の強要なども家庭内暴力に含まれます。これらの行為は、被害者の心身に深刻な傷を負わせ、日常生活にも大きな支障をきたす可能性があります。

早期発見のためには、家族や友人、職場関係者など、身近な人が被害者のSOSサインを見逃さないことが重要です。例えば、普段と様子が違う、元気がない、体に不自然なあざがある、誰かと会うのを避けるようになる、電話に出ないなどの変化が見られたら、注意深く観察し、声をかけてみましょう。

被害者は、恐怖や羞恥心から、なかなか助けを求められない場合が多いです。「きっと大丈夫」「自分のせいだ」と思い込んでいるかもしれません。ですから、周囲の人々が積極的に関わり、相談しやすい雰囲気を作ることが大切です。話を聞く際には、被害者を責めたり、軽視したりするのではなく、寄り添う姿勢で、じっくりと耳を傾けましょう。

また、地域社会全体で家庭内暴力の問題に取り組むことも重要です。地域住民の意識向上を図り、相談しやすい窓口の設置や支援体制の整備を進める必要があります。家庭内暴力は、決して他人事ではなく、社会全体で解決していくべき問題です。地域ぐるみで被害者を孤立させない環境を作ることで、早期発見・早期対応につながり、被害の拡大を防ぐことができます。

| 家庭内暴力の早期発見と対応 |

|---|

| 早期発見の重要性:深刻な事態を未然に防ぐために、早期発見と適切な対応が必要。 |

| 家庭内暴力の種類:身体的暴力、精神的暴力、経済的暴力、性的暴力など多様な形態がある。 |

| 早期発見のポイント:周囲の人々が被害者のSOSサイン(例:普段と様子が違う、元気がない、体に不自然なあざ、人との接触を避ける、電話に出ない)を見逃さないことが重要。 |

| 被害者の心理:恐怖や羞恥心から助けを求められない場合が多い。 |

| 周囲の人の役割:積極的に関わり、相談しやすい雰囲気を作る。被害者を責めたり軽視したりせず、寄り添う姿勢で話を聞く。 |

| 地域社会の役割:地域住民の意識向上、相談窓口の設置、支援体制の整備など、社会全体で解決に取り組む必要がある。 |