ピアリスニング:共に耳を傾け、共に理解を深める

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」ってどちらも人の手助けをすることだと思うんですが、ピアリスニングって何か関係あるんですか?

介護の研究家

良い質問だね。確かにどちらも手助けをするという意味では似ているけど、対象や目的が違うんだ。「介護」は日常生活を送る上で困難を抱えている人に対して、食事や入浴、排泄などの身の回りの世話をすることを指す。一方「介助」は、何かをする際に一時的にサポートをすることで、例えば階段の上り下りを手伝ったり、書類の記入を補助したりすることだね。ピアリスニングは、まさにこの「介助」に近い概念と言えるかもしれないね。

介護を学びたい

なるほど。「介助」に近いんですね。でも、ピアリスニングって「聴解」ですよね?階段の上り下りとはどう関係するんですか?

介護の研究家

そう、ピアリスニングは「聴解の介助」と言えるんだ。聴解が難しい人が、理解しやすいように周りの人が一緒に聴き、話し合いながら理解を深めていく。階段を上るのが大変な人を支えて一緒に上る「介助」と同じように、聴解が困難な人を支え、一緒に理解していく過程がピアリスニングなんだよ。

ピアリスニングとは。

「介護」と「介助」について、一緒に耳を傾け、互いに協力しながら理解を深めていく『ピアリスニング』という取り組みについて説明します。

ピアリスニングとは

仲間同士でじっくりと耳を傾け合う「仲間聞き」は、複数の人が集まって、共に話を聞き、理解を深めていく方法です。一方的に話を聞くだけでなく、聴いた内容について互いに意見や感想を伝え合い、対話を通して理解を深めていくところに特徴があります。

例えば、ある人が体験した出来事について話をしたとします。仲間聞きでは、話し手は自分の気持ちを整理しながら話すことができ、聞き手は話し手の言葉に耳を傾け、共感しながら理解しようと努めます。その後、聞き手は自分の感じたことや考えたことを話し手に伝えます。この時、大切なのは、話し手の言葉に共感的に耳を傾け、話し手の気持ちを理解しようと努めることです。決して一方的に意見を押し付けたり、批判したりする場ではありません。

仲間聞きは、学校での授業や会社の研修、地域活動など、様々な場面で活用できます。例えば、授業で新しい内容を学んだ後、生徒同士で仲間聞きを行うことで、互いの理解を深め、新たな視点を得ることができます。また、職場で起きた問題について仲間聞きを行うことで、問題の根本原因を探り、解決策を見つける糸口になることもあります。地域活動においては、住民同士が地域課題について仲間聞きをすることで、共通の理解を深め、協力して課題解決に取り組むことができます。

仲間聞きは、単に情報を得るだけでなく、他者の気持ちや考え方を理解し、共感する力を育む上でも効果的です。また、自分の考えを整理し、分かりやすく伝える能力を身につけることにも繋がります。仲間聞きは、互いに学び合い、共に成長していくための協働的な学習方法と言えるでしょう。

| 仲間聞きの概要 | 複数人が集まり、共に話を聞き、互いの意見や感想を伝え合うことで、理解を深める方法 |

|---|---|

| 話し手側のメリット | 自分の気持ちを整理しながら話すことができる |

| 聞き手側のメリット |

|

| 仲間聞きの目的 |

|

| 仲間聞きの活用場面と効果 |

|

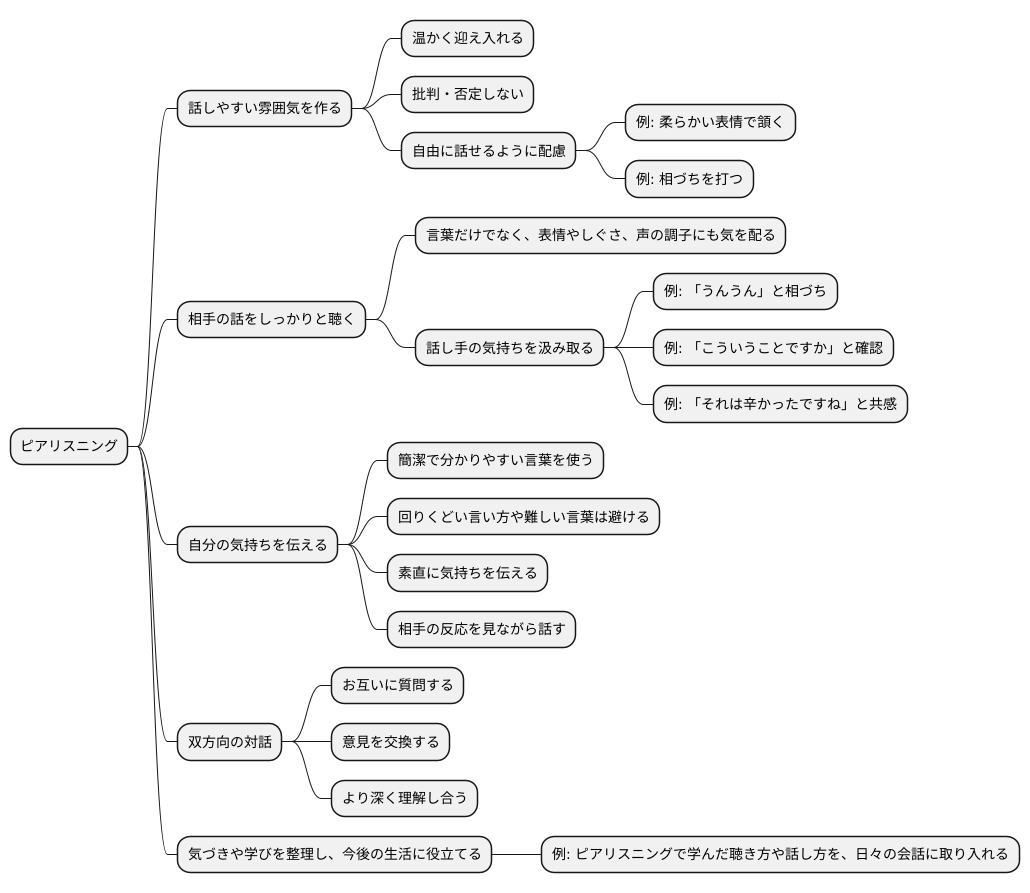

ピアリスニングの進め方

仲間同士で話を聞き合う、ピアリスニングは、お互いの気持ちを理解し、支え合う上で大切な方法です。効果的なピアリスニングを進めるには、幾つかの大切な点があります。

まず、話しやすい雰囲気を作ることが重要です。誰でも安心して自分の気持ちを話せるように、温かく迎え入れる雰囲気を作りましょう。相手を尊重し、批判したり否定したりせず、自由に話せるように配慮することが大切です。例えば、柔らかい表情で頷いたり、相づちを打ったりすることで、話し手は安心して話すことができます。

次に、相手の話をしっかりと聴くことです。話している言葉だけでなく、表情やしぐさ、声の調子にも気を配り、話し手の気持ちを汲み取ろうとすることが大切です。「うんうん」と相づちを打つだけでなく、時折「こういうことですか」と確認したり、「それは辛かったですね」と共感の言葉を伝えたりすることで、話し手は自分の気持ちが受け止められていると感じ、より深く話すことができるでしょう。

自分の気持ちを伝える時には、簡潔で分かりやすい言葉を使うように心がけましょう。回りくどい言い方や難しい言葉は避け、自分の気持ちを素直に伝えることが大切です。また、一方的に話すのではなく、相手の反応を見ながら話すことも重要です。

ピアリスニングは、一方的に話を聴くだけでなく、双方向の対話です。お互いに質問したり、意見を交換したりすることで、より深く理解し合うことができます。ピアリスニングを通じて得られた気づきや学びを整理し、今後の生活に役立てていきましょう。例えば、ピアリスニングで学んだ聴き方や話し方を、日々の会話に取り入れることで、周りの人とのコミュニケーションをより円滑にすることができるでしょう。

ピアリスニングの効果

仲間同士でじっくりと耳を傾け合うピアリスニングは、様々な良い効果をもたらします。まず、他者のものの見方や考え方を理解することで、色々な価値観を受け入れる器が育ちます。これは、異なる文化を理解したり、様々な考え方を尊重する気持ちを育む上でとても大切です。

ピアリスニングは、相手の気持ちに寄り添う共感力を育む上でも効果的です。相手の気持ちを理解しようと真剣に耳を傾けることで、他者への思いやりや心配りが自然と深まります。まるで相手の立場に立って物事を考えるかのように、相手の気持ちを想像し、共有することで、より深い人間関係を築くことができます。

さらに、ピアリスニングは、人と人とのやり取りをする能力を高めることにも繋がります。自分の考えを整理して、相手に分かりやすく伝える練習をすることで、自分の気持ちを表現する力が磨かれます。また、相手の話を注意深く聞き、疑問に思ったことを質問する力も身に付きます。これらの能力は、人と良い関係を築き、円滑な人間関係を築く上で欠かせないものです。

ピアリスニングは、話を聞く側だけでなく、話す側にも良い影響を与えます。自分の気持ちを誰かに聞いてもらうことで、心の重荷が軽くなったり、問題解決の糸口が見つかることもあります。また、話すことで自分の考えを整理し、客観的に見つめ直す機会にもなります。

このように、ピアリスニングは、個人の成長だけでなく、集団全体の成長にも大きく貢献します。お互いを尊重し合い、支え合う土壌を育むことで、より良い人間関係を築き、協力し合って物事を進めることができるようになります。一人ひとりがピアリスニングの大切さを理解し、実践することで、より温かく、より生き生きとした社会を築いていくことができるでしょう。

| ピアリスニングの効果 | 説明 |

|---|---|

| 多様な価値観の受容 | 他者の視点や考え方を理解することで、様々な価値観を受け入れる器が育ち、異文化理解や多様な考え方の尊重に繋がる。 |

| 共感力の向上 | 相手の気持ちに寄り添い、真剣に耳を傾けることで、思いやりや心配りが深まり、深い人間関係の構築に繋がる。 |

| コミュニケーション能力の向上 | 自分の考えを整理し相手に伝える力、相手の話を聞き質問する力が磨かれ、円滑な人間関係の構築に繋がる。 |

| 話す側への効果 | 心の重荷軽減、問題解決の糸口発見、自己理解の促進。 |

| 集団全体の成長 | 尊重と支え合いの土壌を育み、良好な人間関係、協力的な関係の構築に繋がる。 |

教育現場での活用例

学びの場では、仲間同士で耳を傾け合う活動が様々な場面で見られます。この活動は、互いの考えや気持ちを深く理解し合うことを目指すもので、学びを深めるだけでなく、人としての成長にも繋がります。例えば、数人で集まって課題に取り組む際、それぞれが自分の考えを伝え、仲間の意見に耳を傾けることで、多角的な視点を得て、より良い解決策を見つけることができます。また、発表の練習においても、仲間からの意見は貴重です。発表者は、仲間からの質問や感想を通して、自分の発表の改善点を発見し、より分かりやすく伝える方法を学ぶことができます。聞き手も、発表内容をよく聞き、質問することで、理解を深め、同時に質問力も磨くことができます。

読書の感想を伝え合う場でも、この活動は有効です。同じ本を読んだ仲間同士が、それぞれの感じ方や考え方を共有することで、新たな発見が生まれ、より深く作品を理解することができます。意見が異なる場合も、互いの考えを尊重し、話し合うことで、思考力を養うことができます。

このように、仲間同士で耳を傾け合う活動は、先生から一方的に学ぶだけでなく、生徒同士が教え合い、学び合う環境を作る上で非常に大切です。知識を増やすだけでなく、伝え合う力、考える力、相手の気持ちを理解する力など、様々な力を育むことができます。この活動を通して、生徒たちは、学びの喜びを味わい、主体的に学ぶ姿勢を身につけていくでしょう。また、互いに支え合い、尊重し合うことで、良好な人間関係を築き、共に成長していくことができます。

| 場面 | 活動内容 | 効果 |

|---|---|---|

| 課題学習 | 数人で集まり、それぞれの考えを伝え、仲間の意見に耳を傾ける。 | 多角的な視点の獲得、より良い解決策の発見 |

| 発表練習 | 発表者は仲間の意見を聞き、改善点を発見。聞き手は質問を通して理解を深める。 | 発表の改善、理解の深化、質問力の向上 |

| 読書感想の共有 | それぞれの感じ方や考え方を共有する。 | 新たな発見、作品理解の深化、思考力の養成 |

まとめ

人と人が学び合う関係を築くことを目指すピアリスニングは、一方的に話を聞くのではなく、互いに耳を傾け、対話によって理解を深めていく方法です。

まず、ピアリスニングを行うことで、話し手は自分の考えや気持ちを整理し、言葉にすることで、自己理解を深めることができます。聞き手は、話し手の言葉にじっくりと耳を傾けることで、相手の立場や考え方を理解しようと努めます。この過程で、共感する力が育まれ、より深い人間関係を築く土台が作られます。

さらに、ピアリスニングは伝える力、受け取る力といった言葉によるやり取りの能力を高めます。自分の考えを的確に伝え、相手の言葉の真意を汲み取る練習を重ねることで、円滑な意思疎通が可能になります。また、相手の言葉を通して自分の考えを振り返り、新たな視点を得る機会も得られます。これは、考える力を養い、物事を多角的に捉える力を育むことに繋がります。

ピアリスニングは、学校教育をはじめ、様々な場面で活用できます。例えば、授業の中で生徒同士がピアリスニングを行うことで、学習内容の理解を深めるだけでなく、クラス全体の雰囲気を良くする効果も期待できます。また、職場においては、同僚同士がピアリスニングを行うことで、互いの仕事への理解を深め、チームワークの向上に繋がるでしょう。地域社会においても、住民同士がピアリスニングを行うことで、地域課題の解決や地域活性化に貢献できます。

現代社会において、人と人との繋がりが希薄になりがちです。だからこそ、互いの気持ちを受け止め、理解し合うピアリスニングは、より良い社会を築く上で、今後ますます重要な役割を果たしていくでしょう。私たち一人一人がピアリスニングを実践することで、共に学び、共に成長していく社会を目指していきましょう。

| ピアリスニングの効果 | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| 自己理解の深化 | 自分の考えや気持ちを整理し、言葉にすることで自己理解を深める | |

| 共感力の向上 | 相手の立場や考え方を理解しようと努めることで、共感力が育まれる | |

| 人間関係の構築 | 共感力を育み、より深い人間関係を築く土台を作る | |

| 伝える力・受け取る力の向上 | 自分の考えを的確に伝え、相手の言葉の真意を汲み取る練習を通して、言葉によるやり取りの能力を高める | |

| 考える力の養成 | 相手の言葉を通して自分の考えを振り返り、新たな視点を得ることで、考える力を養う | |

| 多角的な思考力の育成 | 物事を多角的に捉える力を育む | |

| 学習内容の理解の深化 | 授業の中で生徒同士がピアリスニングを行うことで、学習内容の理解を深める | 学校教育 |

| クラス全体の雰囲気向上 | ピアリスニングにより、クラス全体の雰囲気を良くする | 学校教育 |

| 互いの仕事への理解の深化 | 同僚同士がピアリスニングを行うことで、互いの仕事への理解を深める | 職場 |

| チームワークの向上 | ピアリスニングにより、チームワークの向上に繋がる | 職場 |

| 地域課題の解決 | 住民同士がピアリスニングを行うことで、地域課題の解決に貢献 | 地域社会 |

| 地域活性化 | ピアリスニングにより、地域活性化に貢献 | 地域社会 |