核家族化と介護の課題

介護を学びたい

先生、「核家族」ってよく聞くんですけど、どういう意味ですか?

介護の研究家

いい質問だね。「核家族」とは、夫婦と結婚していない子どもだけからなる家族形態のことだよ。子どもが結婚すると、その度に新しい世帯が作られるんだ。例えば、君のお父さん、お母さん、そして君が結婚していない兄弟姉妹だけで暮らしているなら、それは核家族だね。

介護を学びたい

なるほど。じゃあ、おじいちゃんやおばあちゃんと一緒に住んでいたら、核家族ではないんですね?

介護の研究家

その通り。おじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さん、そして君たちが一緒に住んでいる場合は、「拡大家族」と呼ばれるんだ。核家族と拡大家族は、家族の形態を表す言葉として覚えておこうね。

核家族とは。

「介護」と「介助」について説明する前に、「核家族」という言葉の意味を見ていきましょう。核家族とは、夫婦と結婚していない子どもだけからなる家族の形です。子どもが結婚すると、そのたびに新しい世帯が作られます。これとは反対に、親と子、あるいは孫までが一緒に暮らす二世帯、三世帯といった家族の形を拡大家族といいます。日本では、戦後の経済が急速に発展した時代以降、核家族の形が増え続けてきました。そのため、介護が必要なお年寄りの親と子どもが別々に暮らしていることも少なくありません。この場合、子どもや孫が遠く離れた場所で介護をしなければならず、様々な問題が起きています。特に都市部では、子どもや孫の世帯が狭い家に住んでいても、仕事の都合で引っ越すのが難しいという状況も生まれています。

核家族とは

核家族とは、夫婦と結婚していない子どもだけで構成される家族の形を指します。子どもが結婚すると、それぞれが独立して新しい世帯を作っていくのが大きな特徴です。これは、親、子、孫の三世代、あるいは親戚も一緒に住む拡大家族とは反対の形です。拡大家族は、生活の知恵や子育ての経験をみんなで共有し、助け合いの精神に基づいた生活を送ることができます。一方、核家族にはそれぞれの世帯が自立していて、個人の生活が守られるという良さがあります。

核家族では、家族の人数が少ないため、家事や育児の負担が比較的軽く、各人が自分の時間や趣味を持つことができます。また、生活様式や価値観の違いによる摩擦が起こりにくいという点もメリットと言えるでしょう。夫婦間のコミュニケーションも、より密接になりやすいと考えられます。さらに、それぞれの世帯が経済的に自立しているため、金銭的な問題が生じにくいという側面もあります。

しかし、核家族化が進むことによって、高齢化社会における介護の負担が増える一因となっていることも事実です。高齢の親の介護が必要になった場合、核家族では限られた人数で対応しなければならず、肉体的にも精神的にも大きな負担がかかります。また、子育てにおいても、祖父母などからのサポートを得にくいという難しさがあります。核家族は、個人の自由やプライバシーを尊重する現代社会においては一般的な家族形態となっていますが、同時に、社会的なつながりの希薄化や孤立化といった問題も抱えています。そのため、地域社会との連携や、行政による支援体制の充実がますます重要になってきています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 夫婦と未婚の子どもから成る家族形態。子どもが結婚すると独立し、新たな世帯を形成。 |

| メリット |

|

| デメリット |

|

| その他 | 地域社会との連携、行政による支援体制の充実が必要。 |

| 比較対象 | 拡大家族:三世代同居、親戚同居。生活の知恵、子育て経験の共有、助け合い。 |

核家族化の現状

戦後の目覚ましい経済成長が始まってから、日本の家族の姿は大きく変わりました。地方から都市部への人口移動が増え、人々が暮らす住まい事情も変化し、一人ひとりの暮らし方も多様化しました。このような様々な理由が重なり合い、夫婦と子どもだけという小さな家族の形が、今ではごく当たり前のものとなっています。個人の自由や自立を重んじる今の社会では、こうした小さな家族の形は自然な流れと言えるかもしれません。しかし、一方で、社会全体の高齢化が進む中で、小さな家族の形であるがゆえに、家族によるお年寄りの世話が難しくなり、深刻な問題となっていることも指摘されています。

かつては、三世代、あるいは四世代が同居する大家族が一般的でした。そこでは、高齢者の世話は、家族全体で担うのが当然のことでした。親の世代が子どもの世代を育て、今度は子どもの世代が親の世代の老後を支えるという、世代を超えた助け合いの仕組みが自然と成り立っていたのです。しかし、核家族化が進み、高齢の親と離れて暮らす子どもが増えるにつれて、このような伝統的な助け合いの仕組みは崩れてきました。高齢の親の世話をする子ども世代にも、仕事や子育てなど、様々な負担があります。核家族という限られた人数の中で、高齢の親の世話を続けることは、肉体的にも精神的にも大きな負担となります。特に、親が病気や介護を必要とする状態になった場合には、家族だけで支え続けることは困難な場合が多く、社会的な支援が必要不可欠となります。

核家族化は、個々の家族にとって、必ずしも悪いことばかりではありません。夫婦や子どもといった少人数で生活することで、より緊密な関係を築き、個々の生活を尊重しながら暮らすことができるというメリットもあります。しかし、高齢化が進む社会においては、核家族であるがゆえに生じる様々な問題にも目を向け、家族の支え合いと社会的な支援の両面から、高齢者を支える仕組みづくりが求められています。高齢者が安心して暮らせる社会の実現のためには、核家族化の現状を正しく理解し、多様な家族の形に合わせた支援策を充実させていく必要があるでしょう。

| 時代の変化 | 家族形態 | 高齢者介護 | 課題と展望 |

|---|---|---|---|

| 戦後~高度経済成長期 | 大家族から核家族へ変化 | 家族全体で高齢者を介護 | 世代を超えた助け合い |

| 現代 | 核家族が主流 | 家族による介護が困難に | 家族の負担増、社会支援の必要性 |

| 高齢化社会 | 多様な家族形態 | 家族と社会の協働 | 核家族化の理解と多様な支援策 |

遠距離介護の増加

近ごろ、家族のあり方が変化し、親と子が別々に暮らすことが多くなってきました。高齢になり介護が必要になった親と、離れた場所で暮らす子ども世帯という構図は、もはや珍しいものではありません。このような状況下で、遠く離れた場所で暮らす親の介護を担う「遠距離介護」が増加しています。この遠距離介護は、担い手である子ども世代に大きな負担を強いていると言えるでしょう。

まず、時間的な負担が挙げられます。介護が必要な親のもとへ頻繁に通う必要があり、往復の移動時間に加えて、親の世話をする時間も必要となります。定期的、または緊急な状況に応じて駆けつける必要があるため、仕事との両立が難しく、離職せざるを得ない状況に追い込まれる人も少なくありません。

次に、経済的な負担も無視できません。移動にかかる交通費や宿泊費、介護サービスの利用料など、遠距離であるがゆえの出費がかさみます。また、親の介護のために仕事を休む、あるいは辞めることになれば、収入の減少にもつながり、家計への圧迫は深刻なものとなります。

そして、精神的な負担も大きな問題です。常に親の容態が気にかかり、何かあったときにすぐ対応できないという不安を抱えがちです。また、離れた場所で暮らす親の介護を一人、あるいは限られた家族だけで担うことで、孤独感や責任の重さを感じ、精神的に疲弊してしまうケースも少なくありません。このような状況は、介護をする側の健康状態にも悪影響を及ぼす可能性があり、社会的な支援体制の充実が求められています。

| 負担の種類 | 内容 |

|---|---|

| 時間的負担 |

|

| 経済的負担 |

|

| 精神的負担 |

|

都市部における住宅問題

都会では、子ども夫婦とその子どもだけといった小さな家族でさえ、住まいの問題に頭を悩ませることがあります。特に、年をとった親と一緒に暮らすとなると、段差のない住まい作りといった手直しが欠かせないことが多く、その費用や場所の確保が大きな壁となるのです。また、親と同居するために広い家を探そうとしても、都会の家賃や住宅価格はとても高く、簡単に見つかりません。さらに、仕事の都合で引っ越しが難しい人も少なくありません。こうした住まいの問題が悪化することで、介護の負担がより大きくなってしまうのです。

限られた収入の中で、介護にかかる費用と住まいの費用をどちらもやりくりするのは大変です。例えば、親の介護のために仕事を辞めざるを得ない状況になったり、介護サービスを利用したくても費用が足りなかったりするケースも少なくありません。都会の住宅事情は深刻化しており、介護が必要な家族にとって大きな負担となっています。

さらに、都会の住宅は狭く、介護に必要な設備を整えるのが難しい場合もあります。車椅子のための通路を確保できなかったり、手すりを設置するスペースがなかったりするなど、物理的な制約も大きな問題です。こうした住環境の悪さが、介護する側の身体的、精神的な負担を増大させ、介護離職につながる可能性も懸念されています。

高齢化が進む中で、都会の住宅問題はますます深刻になってきています。親の介護と住まいの確保を両立させるためには、行政による支援の拡充や、介護しやすい住宅の供給増加など、様々な対策が必要です。安心して暮らせる住まいを確保することは、誰もが願うことであり、社会全体でこの問題に取り組んでいく必要があるでしょう。

| 問題点 | 詳細 |

|---|---|

| 住まいの問題 |

|

| 費用の問題 |

|

| 介護負担の増大 |

|

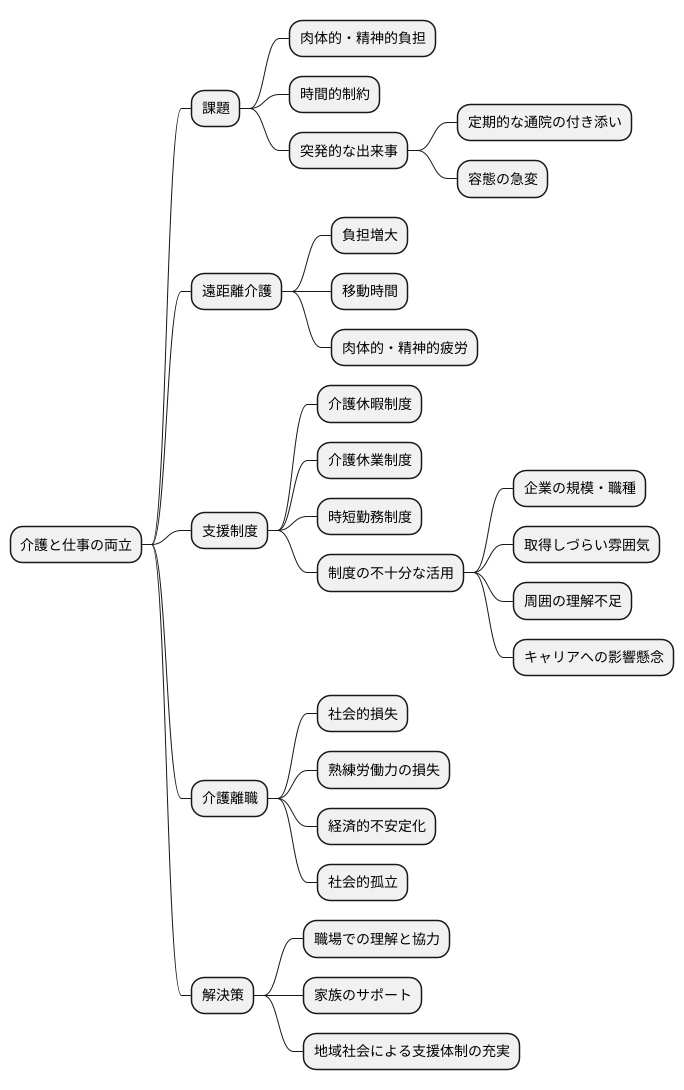

仕事との両立の難しさ

介護と仕事の両立は、多くの人にとって大きな課題となっています。肉体的、精神的な負担に加え、時間的な制約も大きく、両立を実現するには様々な困難が伴います。介護は、食事や入浴、排泄の介助など、日常生活における基本的な動作を支援する必要があるため、どうしても時間と労力を要します。たとえ要介護者が比較的自立している場合でも、定期的な通院の付き添いや、容態が急変した際の対応など、突発的な出来事にも備えなければならず、常に緊張感を強いられることになります。

特に、遠距離介護の場合は、より一層負担が大きくなります。急な用事や緊急時には、長距離の移動が必要となり、仕事を休まざるを得ない状況も発生します。たとえ日帰りできる距離であっても、移動時間や付き添いにかかる時間、肉体的、精神的な疲労は相当なものになります。

このような状況の中で、仕事との両立を支援するための制度として、介護休暇制度や介護休業制度、時短勤務制度などが存在しますが、現状では十分に活用されているとは言えません。企業の規模や職種によっては、これらの制度が形骸化していたり、取得しづらい雰囲気がある場合もあります。制度を利用したくても、周囲の理解が得られなかったり、キャリアへの影響を懸念して、利用をためらう人も少なくありません。

結果として、介護を理由に離職せざるを得ないケースも少なくなく、「介護離職」は社会的な損失にもつながっています。介護離職によって、熟練した労働力が失われるだけでなく、離職者本人の経済的な不安定化や社会的な孤立を招く可能性もあります。

働きながら介護を続けるためには、職場での理解と協力、家族のサポート、そして地域社会による支援体制の充実が不可欠です。介護する側が安心して働き続けられる環境を整備することで、介護と仕事の両立を支援し、ひいては社会全体の活性化につなげることが重要です。

今後の課題と展望

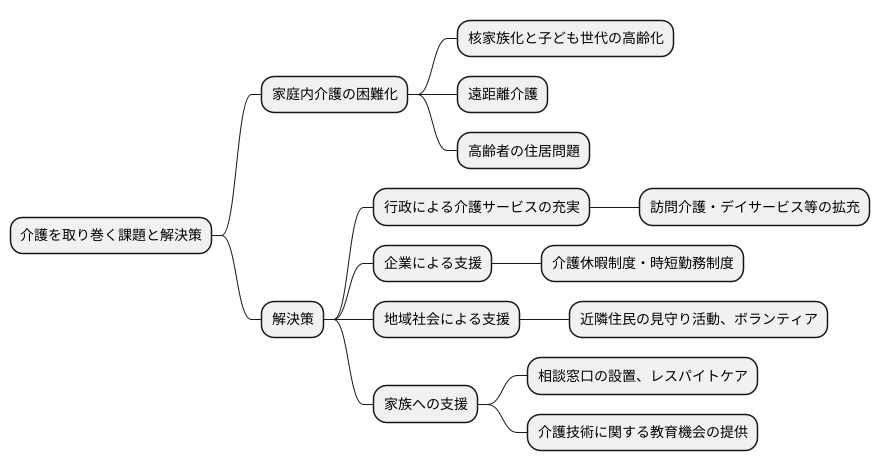

高齢化が進むにつれて、家族形態の変化も相まって、家庭内での介護を取り巻く状況はますます難しくなっていくと見られています。核家族化が進み、親の介護を担う子ども世代も高齢化しているケースが増え、共倒れのリスクも高まっています。また、子ども世代が親元から離れて暮らす遠距離介護も大きな問題です。直接的な世話をすることが難しく、定期的な訪問や連絡、緊急時の対応などに負担がかかります。さらに、介護を必要とする高齢者の住居の問題も深刻です。自宅での生活が困難な場合、介護施設への入居を希望しても、待機者数が多く、すぐには入居できないケースも少なくありません。

これらの課題を解決するためには、様々な対策を迅速に進める必要があります。まず、行政による介護サービスの充実が不可欠です。訪問介護やデイサービスなどのサービスを拡充し、利用しやすくすることで、在宅介護の負担を軽減することができます。また、企業も介護休暇制度や時短勤務制度など、従業員が介護と仕事を両立できるような支援制度を充実させる必要があります。地域社会においても、高齢者や介護者を支える取り組みが重要です。近隣住民による見守り活動や、ボランティアによる支援活動など、地域ぐるみで支え合う仕組みづくりが求められます。

介護をする家族への支援も忘れてはなりません。介護は肉体的にも精神的にも大きな負担がかかります。介護者の精神的な負担を軽減するために、相談窓口の設置や、レスパイトケアの提供など、きめ細やかなサポートが必要です。また、介護に関する正しい知識や技術を学ぶ機会を提供することも重要です。介護技術の向上は、高齢者の生活の質の向上に繋がるだけでなく、介護者の負担軽減にも繋がります。高齢者が安心して暮らせる社会、そして介護する家族が無理なく生活できる社会を実現するためには、社会全体で高齢者や介護者を支える体制を構築していく必要があります。誰もが安心して老後を迎えられるよう、共に支え合い、助け合う社会の実現に向けて、より一層の努力が必要です。