見過ごされてはいけないネグレクト

介護を学びたい

先生、「ネグレクト」って言葉の意味がよくわからないんですけど、教えてもらえますか?

介護の研究家

そうだね。「ネグレクト」とは、簡単に言うと、世話をする必要がある人に対して、必要な世話をしないことだよ。例えば、お年寄りや体の不自由な人、子どもなどに対して、ご飯を食べさせなかったり、お風呂に入れてあげなかったりすることだね。

介護を学びたい

なるほど。じゃあ、ご飯を食べさせない以外にも、他にどんなことがネグレクトにあたるんですか?

介護の研究家

そうだね。他にも、おむつを替えてあげなかったり、病気になった時に病院に連れて行かなかったり、汚い部屋で生活させたりすることもネグレクトになるよ。必要な世話を受けさせないことは全てネグレクトと考えていいよ。

ネグレクトとは。

お世話を必要とする子供、お年寄り、障がいのある方など、自分で身の回りのことができない人たちに対して、保護者や介護をする人がお世話をせずに放っておくことを『放置する虐待』と言います。ご飯を食べさせない、お風呂に入れない、おしっこやうんちで汚れたままにしておく、ゴミだらけの汚い部屋で生活させる、助けを求めるための呼び出しボタンを手の届かない場所に置く、必要な世話や病院での治療を受けさせないことなどが、これに当てはまります。

ネグレクトとは

ネグレクトとは、世話をする必要のある人に対して、必要な世話を提供しないことを指します。具体的には、子ども、高齢者、障がいを持つ方など、自分自身で生活を送ることが難しい方々が対象となります。こうした方々は、周囲の支えなしでは生きていくことができません。

必要な世話とは、生きていく上で基本となるものです。例えば、毎日食べる食事、体を清潔に保つための入浴や洗面、トイレの介助、健康を維持するための医療、そして、安全で清潔な住まいの提供などが挙げられます。これらの提供を怠る行為は、すべてネグレクトに該当します。

ネグレクトは、殴る、蹴るといった身体的な暴力や、暴言を吐くといった精神的な暴力とは異なり、外から見て分かりづらいことが多く、発見が遅れる場合も少なくありません。身体的な傷やあざといった目に見える形跡がないため、見過ごされやすいのです。しかしながら、ネグレクトがもたらす影響は深刻であり、心身に大きな傷跡を残す可能性があります。

適切な世話を十分に受けられない状態が長期間続くと、心身ともに様々な問題が生じる恐れがあります。栄養が不足し、抵抗力が弱まることで感染症にかかりやすくなる、健康な状態を維持できなくなるだけでなく、情緒が不安定になったり、発達に遅れが生じたりすることもあります。子どもであれば、保護者からの愛情や適切な刺激を受けられないことで、健全な成長が阻害される可能性も懸念されます。高齢者であれば、必要な医療を受けられないことで病気が進行し、健康状態が悪化することも考えられます。ネグレクトは決して軽い問題ではなく、重大な人権侵害です。私たち一人ひとりがネグレクトの深刻さを認識し、早期発見、早期対応に努めることが重要です。

| ネグレクトとは | 世話をする必要のある人に対して、必要な世話を提供しないこと |

|---|---|

| 対象者 | 子ども、高齢者、障がいを持つ方など、自分自身で生活を送ることが難しい方々 |

| 必要な世話の例 | 食事の提供、入浴や洗面、トイレの介助、医療の提供、安全で清潔な住まいの提供など |

| 特徴 | 外から見て分かりづらい、発見が遅れる場合も少なくない、身体的な傷やあざといった目に見える形跡がないため、見過ごされやすい |

| 影響 | 心身に大きな傷跡を残す可能性がある、栄養不足、抵抗力の低下、感染症にかかりやすくなる、健康状態の悪化、情緒不安定、発達の遅れ、健全な成長の阻害、病気の進行など |

| 深刻さ | 重大な人権侵害 |

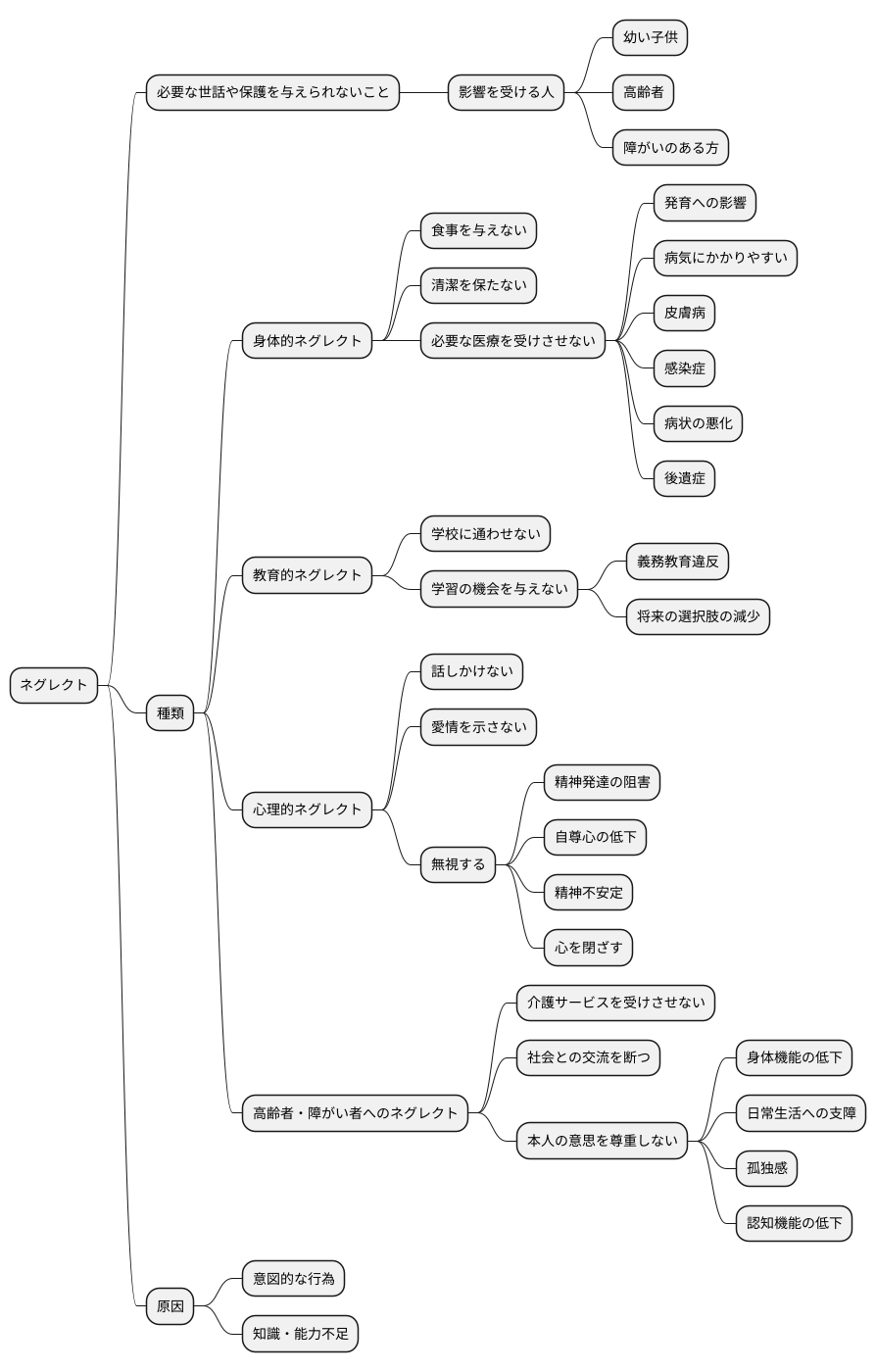

ネグレクトの様々な形

ネグレクトとは、必要な世話や保護を与えられないことで、様々な形で現れます。特に、幼い子供や高齢者、障がいのある方など、自分自身で必要な行動をとることが難しい人にとって、深刻な影響を与える可能性があります。

まず、身体的なネグレクトとして、食事を与えない、清潔を保たない、必要な医療を受けさせないといったことが挙げられます。十分な栄養が与えられないと、発育に影響が出たり、抵抗力が弱まって病気にかかりやすくなったりします。また、不衛生な環境に置かれると、皮膚の病気にかかったり、感染症にかかる危険性も高まります。さらに、病気や怪我をした際に適切な治療を受けさせないと、症状が悪化したり、後遺症が残ったりする可能性もあります。

次に、教育的なネグレクトがあります。これは、学校に通わせない、学習の機会を与えないといった行為です。義務教育を受けさせないことは法律で禁じられています。また、年齢や発達に合わせた教育を受けられないと、将来の選択肢が狭まる可能性があります。

心理的なネグレクトも深刻な問題です。子供や高齢者に対して、話しかけない、愛情を示さない、無視するといった行為は、精神的な発達を阻害したり、自尊心を傷つけたりする可能性があります。常に孤独を感じたり、誰からも大切にされていないと感じたりすると、精神的に不安定になり、心を閉ざしてしまうこともあります。

高齢者や障がいのある方に対しては、介護サービスを受けさせない、社会との交流を断つ、本人の意思を尊重しないといったネグレクトも存在します。適切な介護サービスを受けられないと、身体機能の低下を招いたり、日常生活に支障をきたしたりする可能性があります。また、社会とのつながりを断たれると、孤独感を深め、認知機能の低下につながる恐れもあります。

ネグレクトは、意図的な行為だけでなく、知識や能力の不足によって適切な世話や保護ができない場合も含まれます。たとえ悪気がなかったとしても、ネグレクトによって深刻な結果を招く可能性があることを認識し、周囲の人が適切な支援を行うことが重要です。

早期発見の重要性

人が適切な世話をしてもらえず、健康や安全が脅かされている状態、いわゆる放置を早期に見つけることはとても大切です。放置は、子ども、高齢者、障がいのある人など、自分自身で助けを求めることが難しい人に起こりやすく、深刻な結果につながる可能性があるからです。放置されていることに早く気づき、適切な対応をすることで、被害の拡大を防ぎ、その人の生活の質を守ることができます。

周囲の人々の気づきが、早期発見の鍵となります。地域で生活する私たち一人ひとりが、周囲の人々に対して、いつもと違う様子がないか、注意深く観察することが重要です。例えば、子どもであれば、いつもお腹を空かせているように見えたり、服が汚れていたり、学校を休みがちになる、といった様子が見られるかもしれません。高齢者や障がいのある人であれば、体に合った世話をしてもらえていないことで、健康状態が悪化したり、表情が暗くなったり、家に閉じこもりがちになる、といった変化が現れるかもしれません。これらの兆候は、放置されている可能性を示すサインです。小さな変化も見逃さず、何かおかしいと感じたら、ためらわずに相談することが大切です。

相談先は、市区町村の窓口や相談支援センター、子どもであれば児童相談所など、様々な機関があります。これらの機関は、専門的な知識と経験を持つ職員が対応し、適切な支援や指導を行います。相談することで、放置されている人だけでなく、その人を支える家族も、必要な支援を受けることができます。早期発見と適切な対応は、放置されている人の心身の健康を守り、人間としての尊厳を守ることにつながります。私たち一人ひとりが、放置の問題に関心を持ち、早期発見のためにできることを考えていくことが大切です。

| 放置の早期発見の重要性 | 早期発見のためにできること | 相談先・支援 |

|---|---|---|

|

|

|

相談窓口

困ったとき、どこに相談したらよいか分からなくて不安になるのは当然です。「放っておくこと(ネグレクト)」に悩む方のために、様々な相談窓口が用意されています。一人で抱え込まずに、まずは相談してみましょう。話すことで気持ちが楽になるだけでなく、問題解決への第一歩となるはずです。

お住まいの市町村には、高齢の方のための相談窓口、障がいのある方の相談窓口、子どもに関する相談窓口など、様々な窓口があります。どこに相談したら良いか分からない場合は、市町村役場の担当部署に尋ねると、適切な窓口を案内してもらえます。

また、地域包括支援センターも身近な相談窓口です。保健師、社会福祉士などの専門家が、それぞれの状況に合わせて相談に乗ってくれます。介護や医療、生活の困りごとなど、幅広く対応してくれますので、気軽に相談してみましょう。

「放っておくこと」は深刻な問題であり、場合によっては警察への相談も必要です。命に関わるような緊急事態はもちろんのこと、普段から心配な状況がある場合も、ためらわずに警察に連絡しましょう。

病院や診療所などの医療機関も相談窓口の一つです。心身の不調を感じている場合は、医療の視点から適切な助言や支援を受けられます。

これらの相談窓口では、相談内容は秘密として守られます。誰にも知られたくない、という心配をする必要はありません。安心して悩みや不安を打ち明けてください。相談員は親身になって話を聞き、問題解決のために一緒に考えてくれます。

相談することで、様々な支援につながる可能性があります。例えば、訪問介護やデイサービスなどの在宅サービスの利用、ショートステイの利用、施設への入所など、状況に応じて適切な支援を受けることができます。

「放っておくこと」は、相談することで解決できる問題です。勇気を出して一歩踏み出し、相談窓口に連絡してみましょう。きっと希望の光が見えてくるはずです。

| 相談窓口 | 相談内容 | 対象者 |

|---|---|---|

| 市町村役場 | 高齢、障がい、子どもなど様々な相談 | 高齢者、障がい者、子どもなど |

| 地域包括支援センター | 介護、医療、生活の困りごとなど | 高齢者を中心に、地域住民全般 |

| 警察 | 命に関わる緊急事態、普段から心配な状況 | ネグレクトの被害者 |

| 病院・診療所 | 心身の不調 | 誰でも |

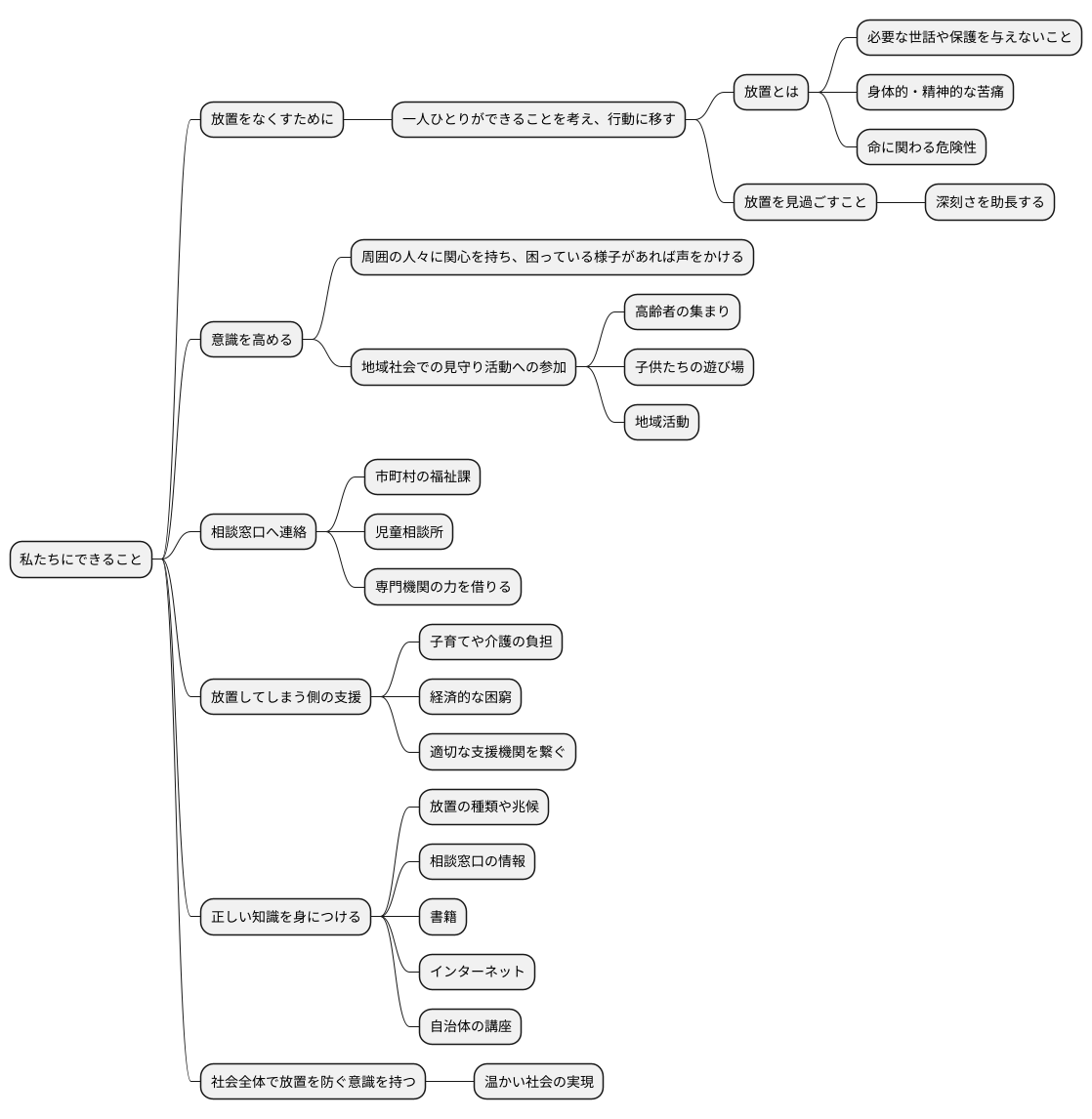

私たちにできること

「私たちにできること」とは、社会全体で深刻化する高齢者や子供への放置(ネグレクト)をなくすため、一人ひとりができることを考え、行動に移すことです。放置とは、必要な世話や保護を与えないことで、身体的・精神的な苦痛を与えるだけでなく、命に関わる危険性もはらんでいます。放置を見過ごすことは、その深刻さを助長することに繋がります。

まず、私たち一人ひとりができることは、放置に対する意識を高めることです。「自分には関係ない」と思わずに、放置が身近で起こりうる問題だと認識することが大切です。日頃から周囲の人々に関心を持ち、困っている様子があれば声をかけるなど、小さなことから始めてみましょう。地域社会での見守り活動への参加も、放置の早期発見に繋がります。高齢者の集まりや子供たちの遊び場など、地域活動に積極的に参加することで、異変に気づく機会も増えるでしょう。

また、放置の兆候に気づいたら、ためらわずに相談窓口へ連絡することも重要です。相談窓口は、市町村の福祉課や児童相談所など、様々な場所に設置されています。一人で抱え込まず、専門機関の力を借りることで、適切な対応を取ることができます。放置されている人だけでなく、放置してしまう側の支援も大切です。子育てや介護の負担、経済的な困窮など、様々な要因が放置に繋がることがあります。周囲が理解を示し、適切な支援機関を繋ぐことで、放置を防ぐことができるかもしれません。

さらに、放置に関する正しい知識を身につけることも重要です。放置の種類や兆候、相談窓口の情報などを知っておくことで、早期発見や予防に繋がります。書籍やインターネット、自治体の講座などを活用して、積極的に学びを深めましょう。放置は決して他人事ではありません。誰もが被害者にも加害者にもなりうる可能性があることを認識し、社会全体で放置を防ぐ意識を持つことが、温かい社会の実現に不可欠です。

予防の重要性

困った状態になる前に、手を打つことが大切です。特に、放っておかれる状態、つまり「放置」は、起きてしまってからでは遅いのです。そうならないように準備しておくことが、とても重要になります。

世話をする人たちの負担を軽くすることが、放置を防ぐ第一歩です。世話をする人たちは、責任も負担も大きく、支えてくれる人がいなければ、放置してしまう危険性が高まります。そこで、周りの人や社会全体で支える仕組みを作ることが必要です。例えば、定期的に家を訪ねて様子を伺ったり、困りごとを相談できる場を設けたり、一時的に休めるように手助けをしたりするなどです。

子育てや介護は、たくさんの時間と労力がかかる大変な仕事です。常に気を張り詰め、一人で全てを抱え込んでしまうと、疲れてしまい、適切な世話を続けることができなくなるかもしれません。だからこそ、周りの人たちの理解と協力、そして社会全体の支援が欠かせません。地域で助け合ったり、行政のサービスを利用したりすることで、負担を軽くし、放置を防ぐことに繋がります。

放置に関する正しい知識を広めることも大切です。放置とは何か、なぜ起こるのか、どうすれば防げるのかを、誰もが知っていれば、早く異変に気付き、適切な行動をとることができます。放置に関する研修会や啓発活動を通して、地域全体で放置を防ぐ意識を高めていく必要があります。また、相談できる窓口を広く知ってもらうことで、困っている人がすぐに助けを求められるようにすることも重要です。

放置は、決して他人事ではありません。誰にでも起こりうる問題だからこそ、社会全体で取り組む必要があります。みんなで力を合わせ、放置のない、あたたかい社会を築いていきましょう。

| テーマ | 要点 |

|---|---|

| 放置の予防 | 困った状態になる前に、手を打つことが大切。特に「放置」は、起きてしまってからでは遅いので、そうならないように準備しておくことが重要。 |

| 世話をする人の負担軽減 | 世話をする人の負担を軽くすることが放置を防ぐ第一歩。周りの人や社会全体で支える仕組みを作る。例:定期的な訪問、相談できる場の設置、一時的な手助けなど。 |

| 子育て・介護の負担 | 子育てや介護は多くの時間と労力がかかる大変な仕事。常に気を張り詰め、一人で全てを抱え込むと、疲れてしまい適切な世話を続けられなくなる。周りの人の理解と協力、社会全体の支援が不可欠。地域での助け合い、行政サービスの利用など。 |

| 放置に関する知識の普及 | 放置とは何か、なぜ起こるのか、どうすれば防げるのかを誰もが知ることが重要。研修会や啓発活動を通して放置を防ぐ意識を高める。相談できる窓口を周知する。 |

| 社会全体の取り組み | 放置は誰にでも起こりうる問題。社会全体で取り組み、放置のない温かい社会を築く。 |