ライフステージと介護・介助

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の違いはなんとなくわかるのですが、「ライフステージ」ってなんですか?

介護の研究家

いい質問ですね。「ライフステージ」とは、人が生まれてから死ぬまでの、それぞれの段階のことです。例えば、赤ちゃん、子供、成人、お年寄り、といった具合です。 人生の節目となる出来事、例えば入学や就職、結婚、出産などで区切ることもありますよ。

介護を学びたい

なるほど。節目で区切ることもあるんですね。具体的にどんな段階があるんですか?

介護の研究家

乳幼児期、児童期、青年期、壮年期、老年期などがあります。家族で考えると、新婚期、子育て期、子供が独立した後の時期、老夫婦だけの時期、などといった分け方もできますね。

ライフステージとは。

人が生まれてから亡くなるまでの各段階、例えば、赤ちゃん期、子供時代、若い頃、働き盛り、お年寄り時代などの人生における節目、誕生、学校に入ること、学校を卒業すること、仕事を持つこと、結婚、子供を産むこと、子育て、仕事を辞めることなどで区切られる生活の段階、あるいは家族で言うと、結婚したばかりの頃、子育てをしている時期、子供に教育を受けさせている時期、子供が独立した後の時期、老夫婦だけの時期などといった、人生の様々な段階における「介護」と「介助」について説明します。

ライフステージとは

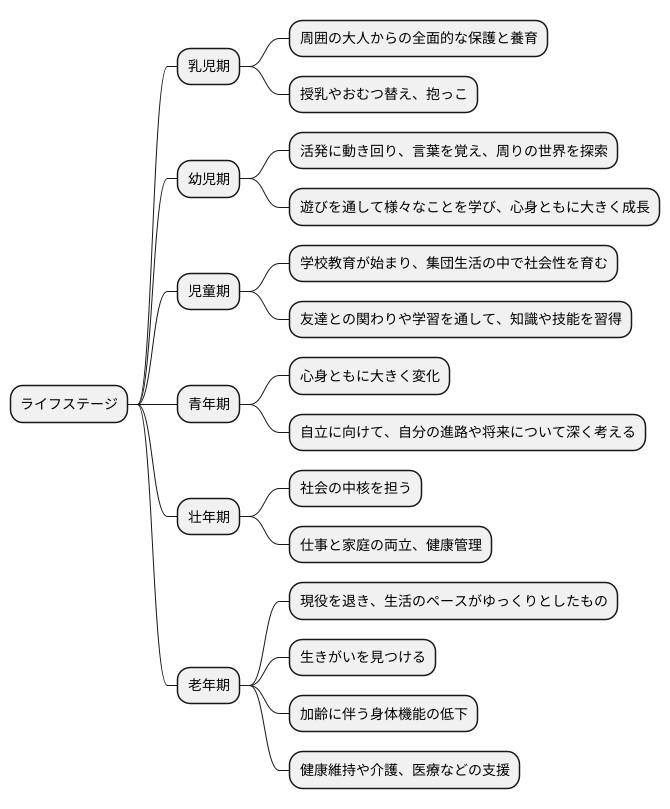

人は生まれてから生涯を終えるまで、様々な段階を経て成長し変化していきます。この人生におけるそれぞれの段階のことを、ライフステージと呼びます。ライフステージは、単に年齢によって区切られるだけでなく、人生における様々な出来事、転換期によっても変化します。

まず、生まれたばかりの乳児期は、周囲の大人からの全面的な保護と養育が必要です。授乳やおむつ替え、抱っこなど、周りの温かい世話を通して、生きる力の基礎を築いていきます。次の幼児期は、活発に動き回り、言葉を覚え、周りの世界を探索する時期です。この時期は、遊びを通して様々なことを学び、心身ともに大きく成長します。そして児童期になると、学校教育が始まり、集団生活の中で社会性を育んでいきます。友達との関わりや学習を通して、知識や技能を習得し、人格形成の基礎を築く大切な時期です。

青年期は、心身ともに大きく変化する時期です。身体的には大人へと近づき、精神的には自立に向けて、自分の進路や将来について深く考えるようになります。この時期は、親や周りの大人からの適切な助言や支援が、より良い未来を切り開く上で重要となります。次の壮年期は、社会の中核を担う時期です。仕事に打ち込み、家庭を持ち、子育てをするなど、責任ある立場を担うことが多くなります。仕事と家庭の両立、健康管理など、バランスの取れた生活を送ることが課題となります。

そして老年期を迎えると、現役を退き、生活のペースがゆっくりとしたものになります。これまでの人生経験を活かし、地域活動への参加や趣味などを通して、生きがいを見つけることが大切になります。また、加齢に伴う身体機能の低下に対応するため、健康維持や介護、医療などの支援が必要となる場合もあります。このように、それぞれのライフステージには特有の課題や役割があり、必要な支援も変化していきます。各ステージを理解することで、自分自身の人生をより豊かに、そして周りの人をより適切に支えることができるようになるでしょう。

家族のライフステージ

家族にも、一人ひとりの人生と同じように、段階を踏んで変化していく様相、すなわちライフステージが存在します。これは家族の形成から始まり、構成員の年齢や状況によって変化し、最終的には家族という形がなくなるまで続きます。それぞれの段階には特有の喜びや課題、そして必要な支援が存在します。

まず、結婚を機に新しい家族が誕生します。これは新婚期と呼ばれ、二人の生活を始めるための準備や、お互いの価値観や生活習慣のすり合わせが重要な時期です。新しい関係性を築き、将来の家族計画を話し合うなど、わくわくする反面、緊張感も伴う時期と言えるでしょう。

次に、子どもが生まれると育児期に入ります。この時期は、子育てが生活の中心となります。授乳やおむつ替え、夜泣きへの対応など、慣れない育児に追われ、睡眠不足や疲労が蓄積しやすい時期です。子どもの成長の喜びを感じる一方で、肉体的にも精神的にも負担が大きく、周囲の支援が不可欠となります。

子どもが成長するにつれて教育期を迎えます。この時期は、教育費の負担や進路選択など、教育に関する問題が中心となります。子どもたちは学校生活を通して社会性を育み、自立に向けて準備を始めます。親は、子どもの成長をサポートしながら、教育費の捻出や進路相談など、将来を見据えた計画を立てる必要があります。

子どもが独立すると子独立期となります。再び夫婦二人の生活が始まり、これまでの子育て中心の生活から、自分の時間や趣味に費やす時間が増えます。夫婦関係を見つめ直し、新たな生活様式を築く時期とも言えます。

そして、高齢期を迎えると老夫婦期となります。この時期は、健康面での不安や生活上の不便が生じやすくなります。加齢に伴う身体機能の低下や病気のリスク増加など、健康管理が重要になります。また、生活の質を維持するために、家事や移動の支援が必要となる場合もあります。

このように、家族のライフステージは子どもの成長や家族構成の変化に伴い、様々な段階を経て移り変わっていきます。それぞれの時期に特有の喜びや課題を理解し、家族全体で協力し合うことが大切です。また、必要に応じて外部の支援機関などを活用することで、より充実した家族生活を送ることができるでしょう。

| ライフステージ | 特徴 | 課題 |

|---|---|---|

| 新婚期 | 結婚による新しい家族の誕生。二人の生活を始めるための準備。 | 価値観や生活習慣のすり合わせ。将来の家族計画。 |

| 育児期 | 子育て中心の生活。 | 睡眠不足、疲労。慣れない育児。 |

| 教育期 | 教育費の負担、進路選択。子どもの自立準備。 | 教育費の捻出、進路相談。将来設計。 |

| 子独立期 | 夫婦二人の生活の再開。 | 夫婦関係の見つめ直し。新たな生活様式の構築。 |

| 老夫婦期 | 健康面での不安、生活上の不便。 | 健康管理。生活支援。 |

介護と介助が必要となる時期

人は誰でも年を重ね、身体の働きが衰えていくものです。それに伴い、食事や入浴、トイレといった日常生活を送る上で、誰かの助けが必要になることがあります。これが「介護」が必要となる状態です。介護とは、単に身体的な世話をするだけでなく、心の支えとなることも含みます。例えば、話を聞いてあげたり、一緒に趣味を楽しんだりすることも介護の一部です。

「介助」は、介護の一部であり、特定の動作や行為を助けることを指します。具体的には、歩行を支えたり、服を着脱するのを手伝ったり、食事の際に食べ物を口まで運ぶといったことです。杖や車椅子を使う、あるいは階段の上り下りで手すりを持つことも、介助の一環と言えるでしょう。

介護や介助が必要となる時期は人それぞれです。高齢になって身体機能が低下することが主な原因ですが、病気や怪我の後遺症で必要となる場合もあります。骨折や脳卒中などがその例です。また、認知症が進行すると、判断力や記憶力が低下し、日常生活に支障が出てくるため、介護や介助が必要となります。

必要となる支援の内容や範囲も、一人ひとり異なります。病状や身体の状態、生活環境、そして本人の希望を考慮して、適切な支援内容を判断することが大切です。軽度の場合は、家事の一部を代行するサービスの利用で十分な場合もあります。しかし、症状が重い場合は、入浴や排泄の介助、更には24時間体制のケアが必要となることもあります。

介護や介助は、単に生活の不自由を解消するだけでなく、その人の尊厳を保ち、より豊かに生活を送るために不可欠なものです。家族や周囲の人々は、温かい目で見守り、必要な支援を提供することで、安心して生活できる環境を作るよう努めなければなりません。

| 項目 | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| 介護 |

日常生活を送る上で必要な身体的・精神的な世話全般。 心の支えとなることも含む。 |

食事、入浴、トイレの世話、 話を聞く、趣味を一緒に楽しむ |

| 介助 | 介護の一部であり、特定の動作や行為を助けること。 |

歩行の補助、着替えの補助、食事の補助、 杖や車椅子の使用、階段手すりの使用 |

| 介護・介助が必要となる時期 | 人それぞれだが、主に加齢による身体機能の低下。病気や怪我の後遺症、認知症の進行なども原因となる。 | 高齢、骨折、脳卒中、認知症 |

| 支援の内容・範囲 |

個人差があり、病状、身体状態、生活環境、本人の希望を考慮して決定。 軽度の場合:家事代行サービス 重度の場合:入浴・排泄介助、24時間体制のケア |

|

| 介護・介助の意義 |

生活の不自由を解消するだけでなく、尊厳を保ち、 より豊かに生活を送るために不可欠。 |

ライフステージに応じた支援

人は生まれてから生涯を終えるまで、様々な段階を歩みます。それぞれの段階に応じて、必要となる支えも変わってきます。乳幼児期や児童期は、心身ともに大きく発達する時期です。この時期には、健やかな成長を促すための適切な養育や教育が欠かせません。遊びを通して様々なことを学び、人間関係を築く力を育むための保育も重要です。

青年期は、子どもから大人へと移り変わる時期であり、自立に向けての準備をする大切な段階です。将来の夢や目標を見つけるための進路相談や、社会に出るための準備として就労支援などが重要となります。

壮年期は、仕事で責任ある立場を担い、家庭では子育てや親の介護など、様々な役割を担う時期です。仕事と家庭の両立を支援する制度やサービスを利用することで、負担を軽減し、充実した生活を送れるようにすることが大切です。育児休業制度や介護休業制度、地域の子育て支援サービスなどは、その一例です。

老年期は、長年の社会経験を経て、人生の集大成を迎える時期です。健康を維持するための取り組みや、介護が必要になることを予防するための活動が重要です。もし介護が必要になった場合には、自宅での介護を支援するサービスや、施設での介護サービスなど、その人に合った適切なサービスを利用することが大切です。

また、障害のある方々に対しては、一人ひとりの状況に合わせた福祉サービスの提供が欠かせません。日常生活における介助や、社会参加を促進するための支援などを通して、自立した生活を送れるように支えることが重要です。

このように、それぞれの段階に合わせた適切な支援を用意することは、誰もが安心して暮らせる社会を作る上で、非常に大切なことです。個々の必要とするものを的確に理解し、必要な支えを提供することで、人生のどの段階においても、より豊かな生活を送れるよう支援していく必要があります。

| 人生の段階 | 必要な支援 |

|---|---|

| 乳幼児期・児童期 | 健やかな成長を促す養育、教育、保育 |

| 青年期 | 進路相談、就労支援 |

| 壮年期 | 育児休業制度、介護休業制度、地域の子育て支援サービス |

| 老年期 | 健康維持のための取り組み、介護予防活動、自宅での介護支援サービス、施設での介護サービス |

| 障害のある方々 | 日常生活の介助、社会参加促進の支援 |

まとめ

人は生まれてからこの世を去るまで、様々な段階を歩みます。赤ん坊から子ども、青年、そして大人へと成長し、やがて老年期を迎えます。それぞれの段階には、喜びや困難、そして社会からの支えに対する必要性が変化していきます。この変化を理解することは、自分自身の人生をより豊かにするだけでなく、周りの人を支える上でも大切なことです。

子ども時代は、周りの大人からの愛情と教育が必要です。この時期は心身ともに大きく成長する時期であり、適切な栄養摂取や教育環境が不可欠です。青年期は、自立に向けての準備期間です。進学や就職など、将来の目標を設定し、実現に向けて努力を重ねる時期でもあります。大人になると、社会の一員として責任ある行動が求められます。仕事や家庭、地域社会での役割を担い、社会貢献していくことが重要です。そして老年期には、これまでの経験を活かし、社会に貢献しながら、穏やかな日々を送ることが目標となります。健康維持や社会との繋がりを保つことが大切です。高齢化が進む現代社会においては、高齢者が尊厳を保ち、安心して暮らせるよう、社会全体で支える仕組みを作ることがますます重要になっています。

高齢期には、生活の中で介護や介助が必要となる場合が増えてきます。介護とは、食事や入浴、排泄などの日常生活の援助を行うことで、その人の自立を支援し、生活の質を高めることです。介助は、移動や歩行、着替えなどの身体的なサポートを行うことで、安全な生活を支えることです。これらの支援は、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために不可欠です。

また、介護や介助が必要な高齢者を支える家族への支援も忘れてはなりません。介護をする家族は、精神的にも肉体的にも大きな負担を抱えています。介護による負担を軽くするための様々なサービスや制度の充実、そして社会全体の理解と支援が必要です。それぞれの段階にある人々を理解し、支え合うことで、誰もが安心して暮らせる温かい社会を作っていきましょう。

| 人生段階 | 特徴 | 必要な支援 |

|---|---|---|

| 子ども時代 | 心身ともに大きく成長する時期 | 愛情、教育、適切な栄養摂取、教育環境 |

| 青年期 | 自立に向けての準備期間 | 進学・就職のサポート、目標達成のための支援 |

| 大人 | 社会の一員として責任ある行動が求められる | 仕事、家庭、地域社会での役割遂行の支援 |

| 老年期 | これまでの経験を活かし、穏やかな日々を送る | 健康維持、社会との繋がり、介護・介助 |