ICF:できることに着目した新しい視点

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の違いがよくわからないのですが、教えていただけますか?あと、ICFについてもよく理解できていないので、合わせて教えてください。

介護の研究家

なるほど。「介護」は、主に高齢者や障害のある方が自立した日常生活を送れるように、食事や入浴、排泄などの身の回りの世話をすることを指します。一方、「介助」は、一時的にまたは部分的に、誰かの助けを必要とする人に対して、その人が自分でできるようになるためのサポートをすることを指します。たとえば、階段の上り下りを手伝ったり、書類への記入を助けたりすることですね。ICFは、人が生活の中でどのようなことができるのか、またはどのような困難を抱えているのかを、包括的に捉えるための考え方です。従来のICIDHは「できないこと」に注目していましたが、ICFは「できること」に焦点を当てています。

介護を学びたい

なるほど。「介護」と「介助」の違いは、継続的な支援か一時的な支援かの違いというわけですね。ICFは「できること」に注目しているということは、その人の持っている力を活かすような支援をするということでしょうか?

介護の研究家

その通りです。ICFは、その人がどのような環境で、どのような活動や参加を通して、自分らしく生活できるかを考えるための枠組みです。「できること」に注目することで、その人の能力や可能性を最大限に引き出し、より良い生活を送れるように支援していくことを目指しています。具体的には、「心身機能・身体構造」「活動」「参加」といった視点から、その人の状態を評価し、必要な支援を検討します。さらに、「環境因子」「個人因子」も考慮することで、より個別的な支援が可能になります。

ICFとは。

『国際生活機能分類』(略してICF)という用語について説明します。ICFは、2001年5月に世界保健機関(WHO)が提唱した、世界共通の生活の機能を分類する方法です。ICF以前は、同じく世界保健機関が1980年に発表した『国際障害分類』(略してICIDH)が広く使われていました。ICIDHは、「障害」に注目した考え方で、体と心、能力、社会への参加という3つの点から分類していました。しかし、ICIDHは「できないこと」に注目していました。一方、ICFは「障害」というマイナスの面に注目するのではなく、生活機能として「体と心の働き・体のつくり」「活動」「参加」、そして背景となるものとして「環境」「個人」の5つの項目から、その人が「できること」に注目した考え方です。このICFは「介護」や「介助」を考える上でも重要な考え方となっています。

世界共通の尺度、ICFとは

国際生活機能分類、英語で言うとインターナショナル・クラシフィケーション・オブ・ファンクショニング、ディサビリティ・アンド・ヘルス、略してICFは、人々の健康状態をあらゆる側面から捉え、評価するための世界共通のものです。これは、二〇〇一年に世界保健機関(WHO)が提唱しました。これまで、障がいは個人の欠損や機能不全として捉えられていましたが、ICFはこの考え方から大きく転換し、個人が社会の中でどのように生活し、何が出来るのかという視点に重点を置いています。

ICFは、単に障がいの有無や種類を分類するのではなく、あらゆる人の生活機能、つまり人が生活の中で行う活動や参加の状態に着目します。そして、それらの活動や参加に影響を与える身体機能や構造、環境要因、個人要因といった様々な側面も合わせて評価します。例えば、足が不自由な人が階段を上ることが難しい場合、それは足の機能の低下だけでなく、階段に手すりがないといった環境要因も影響していると考えます。このように、ICFは心身の健康状態だけでなく、社会的な側面も包括的に捉えることで、より多角的で詳細な評価を可能にしています。

病気やけが、あるいは年を重ねることで生活機能が低下した場合、ICFを用いることでその状態を客観的に評価し、必要な支援やサービスを適切に判断することができます。例えば、家事や移動といった日常生活の動作が難しくなった場合、ICFに基づいた評価を行うことで、どのような支援が必要なのかを明確にすることができます。ICFは医療や福祉、教育など様々な分野で活用されており、個人に合わせた、きめ細やかな支援を提供するための重要な道具となっています。また、ICFは国際的に共通の尺度であるため、異なる国や地域間での比較研究やデータ収集にも役立ちます。これらのデータは、健康に関する政策の立案や国際協力にも活用され、世界中の人々の健康と福祉の向上に貢献しています。ICFは、人々の健康をより広く、深く理解するための革新的な枠組みと言えるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| ICFの定義 | 人々の健康状態をあらゆる側面から捉え、評価するための世界共通の分類。2001年にWHOが提唱。 |

| ICFの特徴 | 個人の欠損や機能不全ではなく、個人が社会の中でどのように生活し、何が出来るのかという視点に重点を置く。生活機能(生活の中で行う活動や参加の状態)に着目し、身体機能や構造、環境要因、個人要因といった様々な側面も合わせて評価する。心身の健康状態だけでなく、社会的な側面も包括的に捉えることで、多角的で詳細な評価を可能にする。 |

| ICFの活用 | 生活機能が低下した場合、必要な支援やサービスを適切に判断できる。個人に合わせた、きめ細やかな支援の提供に役立つ。国際的に共通の尺度であるため、異なる国や地域間での比較研究やデータ収集にも役立ち、健康に関する政策の立案や国際協力にも活用される。 |

| ICFの意義 | 人々の健康をより広く、深く理解するための革新的な枠組み。 |

ICFとICIDHの違い

かつては、国際障害分類、いわゆるICIDHが、人々が日常生活を送る上でどの程度困難を感じているかを測る物差しとして使われていました。このICIDHは、身体の働きや構造の損傷による「機能障害」、日常生活動作の制限といった「能力障害」、そして社会生活への不参加という「社会的不利」の三つの視点から障害を捉えていました。しかし、この分類方法には問題点がありました。それは「できないこと」ばかりに注目し、その人が本来持っている力やこれからできるようになる可能性を軽視していた点です。

そこで、ICIDHに代わる新しい国際的な基準としてICFが登場しました。国際生活機能分類、いわゆるICFは、「心身機能・身体構造」「活動」「参加」という三つの側面から、人々の生活機能を評価します。さらに、ICFは「環境因子」と「個人因子」という二つの背景因子も考慮に入れます。「環境因子」とは、その人が暮らす物理的環境や社会環境のことです。例えば、住居のバリアフリー化の状況や社会の偏見なども含まれます。「個人因子」とは、年齢、性別、生活習慣、性格、価値観など、その人自身に関する様々な要素のことです。ICFはこれらの要素を総合的に見て、その人が社会の中でどのように生活し、どのような可能性を持っているのかを多角的に評価します。

ICIDHとICFの最も大きな違いは障害のとらえ方です。ICIDHは障害を個人の問題と捉えていました。一方、ICFは障害を個人と環境との相互作用から生まれたものと捉えています。つまり、周りの環境が整っていれば、たとえ身体に不自由な部分があっても、社会参加は可能になるという考え方です。この考え方の変化は、障害のある人に対する社会全体の理解を深め、誰もが暮らしやすい社会を作る上で非常に重要です。ICFは「できること」に焦点を当てることで、すべての人が持っている力と可能性を最大限に引き出すことを目指しているのです。

| 項目 | ICIDH | ICF |

|---|---|---|

| 視点 | 機能障害、能力障害、社会的不利 | 心身機能・身体構造、活動、参加 |

| 背景因子 | なし | 環境因子、個人因子 |

| 障害のとらえ方 | 個人の問題 | 個人と環境との相互作用 |

| 焦点 | できないこと | できること |

| 評価 | 日常生活の困難さ | 社会生活への参加の可能性 |

ICFの構成要素

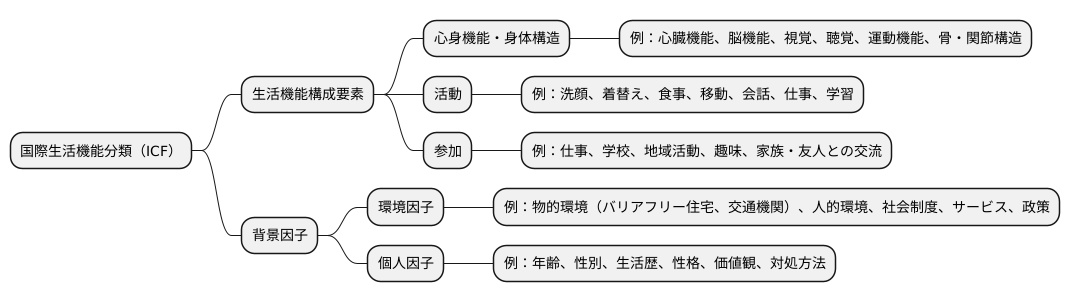

国際生活機能分類(ICF)は、人の生活機能を多角的に捉えるための枠組みであり、大きく分けて生活機能構成要素と背景因子の二つの側面から成り立っています。生活機能構成要素は、「心身機能・身体構造」「活動」「参加」の三つで構成されます。

まず、「心身機能・身体構造」とは、私たちの体が持つ生理学的、心理学的機能や、体の各部位の解剖学的構造を指します。例えば、心臓が血液を送り出す機能、脳が情報を処理する機能、目が見る機能、耳が音を聞く機能、手足の運動機能、骨や関節といった体の構造などが含まれます。これらは、日常生活を送る上での基本的な体の働きに関わる要素です。

次に、「活動」は、人が日常生活で行う様々な行動や動作を指します。例えば、朝起きて顔を洗う、服を着替える、食事をする、移動する、人と話す、仕事をする、学ぶといった行動が含まれます。心身機能・身体構造が正常に働いていても、病気や怪我の影響でこれらの活動が制限される場合があります。

さらに、「参加」とは、社会生活への関わりを指します。仕事や学校に通う、地域活動に参加する、趣味を楽しむ、家族や友人と交流するなど、社会の一員として生活していく上で重要な要素です。活動の制限が、社会参加の制限につながるケースも少なくありません。

ICFは、これらの生活機能構成要素に加えて、背景因子も考慮します。背景因子は、「環境因子」と「個人因子」の二つから成り立ちます。「環境因子」は、人が生活する周囲の環境を指し、物的環境、人的環境、社会制度、サービス、政策などが含まれます。例えば、バリアフリーの住宅、利用しやすい交通機関、福祉サービスの充実度などが、人の生活機能に大きな影響を与えます。「個人因子」は、個人の属性や背景に関わる要素であり、年齢、性別、生活歴、性格、価値観、対処方法などが含まれます。同じ病気や怪我でも、個人因子によって生活機能や生活の質への影響は大きく異なる場合があります。

ICFは、これらの要素を総合的に評価することで、その人がどのような生活を送っているのか、どのような支援が必要なのかを多角的に理解する上で役立ちます。

ICFの活用事例

国際生活機能分類(ICF)は、人々の生活機能や障害を多様な側面から捉えるための枠組みであり、様々な分野で活用が広がっています。

医療分野では、リハビリテーションにおいて、ICFを用いることで患者さんの全体像を把握し、身体機能の回復だけでなく、その人が生活の中でやりたいことや、社会参加への意欲なども考慮した計画を立てることができます。例えば、脳卒中で麻痺が残った方のリハビリでは、歩行訓練だけでなく、買い物や料理など、その人が生活の中で大切にしている活動ができるように支援することで、生活の質の向上を目指します。また、ICFは患者さんの状態を客観的に評価する際にも役立ち、治療効果の測定や、適切な医療資源の配分にも繋がります。

福祉分野では、介護が必要な方への支援において、ICFに基づいたケアプランの作成が重要です。身体状況や認知機能だけでなく、その人の生活環境、家族構成、趣味、人との繋がりなどを総合的に評価することで、その人に合ったオーダーメイドのサービス提供が可能になります。例えば、一人暮らしで認知症の傾向がある高齢の方には、家事支援だけでなく、地域活動への参加を促したり、見守り体制を整えることで、社会的な孤立を防ぎ、生活の質を維持・向上することができます。

教育分野においては、発達障害のある子どもなど、特別な支援が必要な子どもたちへの個別支援計画の作成にICFが役立ちます。学習面だけでなく、コミュニケーション能力や社会性の発達、日常生活における困りごとなど、多角的な視点から子どもの状態を把握し、必要な支援内容を検討します。例えば、授業中に集中するのが難しい子どもには、学習環境の調整や、具体的な指示を出すなどの工夫をすることで、学習への参加を促すことができます。

労働分野では、従業員の健康管理や、職場環境の改善にICFの考え方が活用されています。仕事における身体的・精神的な負担を評価し、適切な対策を講じることで、労働災害の予防や、従業員の健康増進に繋がります。また、障害のある方の雇用においては、ICFを用いることで、その人の能力や適性、必要な職場環境の調整などを具体的に把握し、よりスムーズな就労支援を実現することができます。

このように、ICFは、多様な分野で人々の生活の質の向上に貢献しています。関係者間で共通の言葉を用いて情報を共有することで、連携を強化し、より効果的な支援を提供することが可能になります。

| 分野 | ICFの活用例 | 具体的な例 | 効果 |

|---|---|---|---|

| 医療 | リハビリテーション計画、状態の客観的評価、治療効果の測定、医療資源の配分 | 脳卒中患者の歩行訓練だけでなく、買い物や料理など生活の中で大切にしている活動を支援 | 生活の質の向上 |

| 福祉 | 介護が必要な方へのICFに基づいたケアプランの作成 | 一人暮らしで認知症の高齢者への家事支援、地域活動への参加促進、見守り体制 | 社会的な孤立を防ぎ、生活の質を維持・向上 |

| 教育 | 特別な支援が必要な子どもへの個別支援計画作成 | 授業に集中できない子どもへの学習環境調整、具体的な指示 | 学習への参加促進 |

| 労働 | 従業員の健康管理、職場環境改善、障害者雇用支援 | 仕事における負担評価と対策、能力や適性、職場環境調整の把握 | 労働災害予防、健康増進、スムーズな就労支援 |

ICFが目指すもの

国際生活機能分類(ICF)は、ただ障害のある方を分類するための枠組みではありません。ICFは、すべての人の健康と幸せなくらしを支えるための共通のことばとなることを目指しています。健康とは、ただ病気でない状態を指すのではなく、心身ともに健やかで、社会的な豊かさも満たされた状態を意味します。ICFは、そのような広い意味での健康を、すべての人が実現できるようにすることを目指しています。

ICFは、一人ひとりの尊い存在と権利を尊重することを大切にしています。そのため、障害のあるなしに関わらず、誰もが社会に同じように参加し、自分の力を発揮できる社会を作っていくことを目指しています。これは、すべての人が、住む場所や仕事、教育、趣味など、さまざまな活動に同じように参加できる機会を持つべきだという考えに基づいています。

ICFを活用することで、一人ひとりの生活の質を高め、誰もが暮らしやすい、温かい社会を作っていくことができます。例えば、地域社会で、ICFを使って人々の生活の様子を理解することで、より適切な支援やサービスを提供し、住み慣れた地域で安心して暮らせるようにすることができます。また、ICFは、学校や職場などで、一人ひとりの個性や能力に合わせた環境づくりを促し、誰もが自分らしく活躍できる場を広げることにも役立ちます。

ICFは、私たち一人ひとりが、自分らしい生き方を見つけ、充実した日々を送れる社会を作るための大切な道具です。さまざまな違いを認め合い、誰もが社会の一員として活躍できる社会を作るためには、ICFの考え方を広く理解し、日々の生活の中で活かしていくことが大切です。ICFは、私たちが共に生きる社会の未来を明るく照らし、希望に満ちた未来へと導いてくれるでしょう。

| ICFの目的 | ICFの価値観 | ICFの活用例 | ICFの意義 |

|---|---|---|---|

| すべての人の健康と幸せなくらしを支えるための共通のことばとなる。 心身ともに健やかで、社会的な豊かさも満たされた状態を、すべての人が実現できるようにする。 | 一人ひとりの尊い存在と権利を尊重する。 障害のあるなしに関わらず、誰もが社会に同じように参加し、自分の力を発揮できる社会を作っていく。 | 地域社会で、ICFを使って人々の生活の様子を理解することで、より適切な支援やサービスを提供し、住み慣れた地域で安心して暮らせるようにする。 学校や職場などで、一人ひとりの個性や能力に合わせた環境づくりを促し、誰もが自分らしく活躍できる場を広げる。 | 自分らしい生き方を見つけ、充実した日々を送れる社会を作るための大切な道具。 さまざまな違いを認め合い、誰もが社会の一員として活躍できる社会を作るために、ICFの考え方を広く理解し、日々の生活の中で活かしていくことが大切。 共に生きる社会の未来を明るく照らし、希望に満ちた未来へと導く。 |