強みに着目!力を引き出す介護

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」で使う『ストレングス』って何ですか?よく聞くんですけど、うまく説明できません。

介護の研究家

良い質問ですね。『ストレングス』は、その人がもともと持っている力や強さ、得意なことを指します。介護や介助では、その人の『ストレングス』を活かすことが大切なんですよ。

介護を学びたい

人の持っている力や強さ…ですか?例えばどんなことでしょうか?

介護の研究家

そうですね。例えば、足腰は弱っていても、昔編み物が得意だった人なら、指先はまだ器用かもしれません。その『編み物』の能力がストレングスです。それを活かして、リハビリテーションに編み物を活用したり、他の利用者に編み物を教えたりすることで、その人の意欲や生活の質を高めることに繋がるのです。

ストレングスとは。

「介護」と「介助」で使われる『本来持っている力や強み、才能』といった意味の言葉について

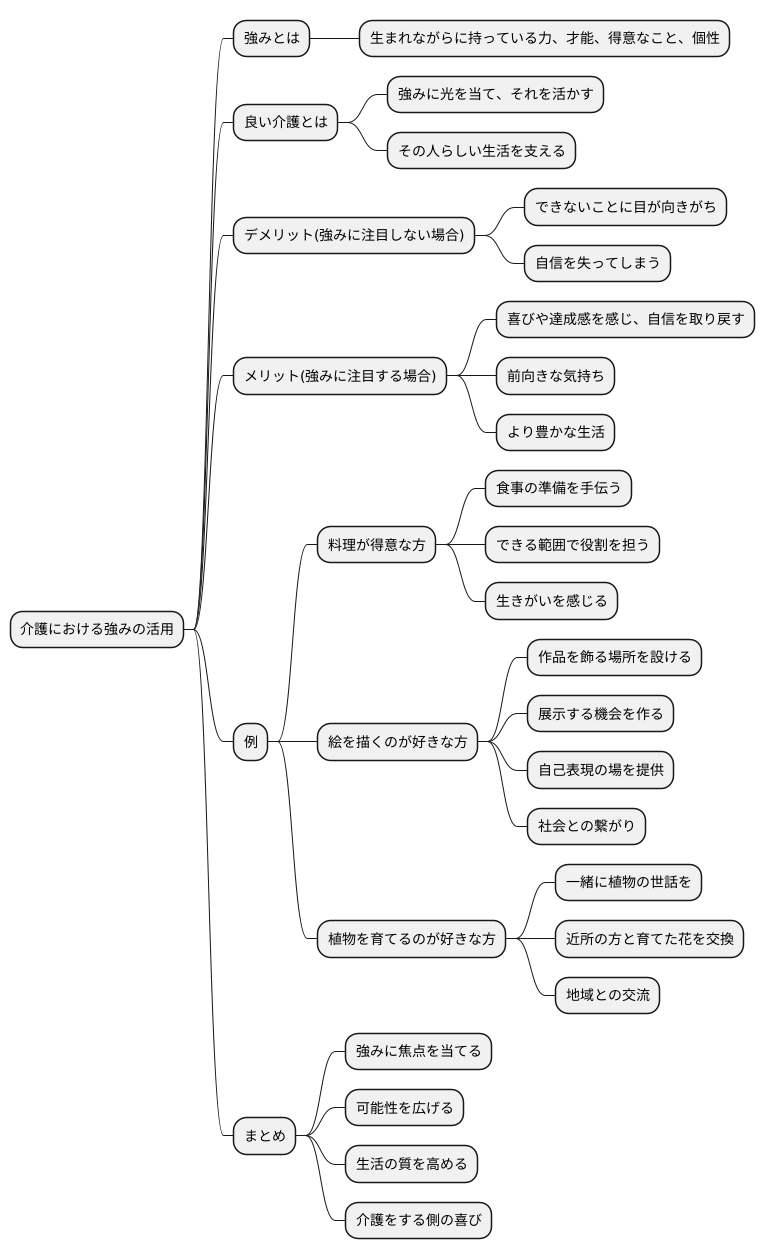

強みとは何か

人は誰でも、生まれながらに持っている力や才能、得意なこと、そして個性があります。これらをまとめて、その人の「強み」と呼びます。介護の世界では、どうしても体が思うように動かない部分や、うまくできないことに目が向きがちです。しかし、本当に良い介護とは、できないことをできるようにする訓練ばかりに集中するのではなく、その人が持っている強みに光を当て、それを活かすことで、その人らしい生活を支えることです。

できない部分を補うことももちろん大切ですが、そればかりに注力してしまうと、どうしても「できないこと」ばかりが意識され、自信を失ってしまうことがあります。反対に、得意なことを行うことで、喜びや達成感を感じ、自信を取り戻すことができます。そして、その自信が、日常生活の様々な場面で前向きな気持ちを生み出し、より豊かな生活に繋がっていくのです。

例えば、料理が得意な方であれば、食事の準備を手伝っていただくのはどうでしょうか。包丁を使うのが難しい方でも、野菜の皮むきや盛り付けなど、できる範囲で役割を担っていただくことで、生きがいを感じてもらえるかもしれません。絵を描くのが好きな方であれば、作品を飾る場所を設けたり、地域のお祭りで展示する機会を作ることで、自己表現の場を提供し、社会との繋がりを築くサポートをすることができます。また、植物を育てるのが好きな方であれば、ベランダや庭で一緒に植物の世話をしたり、近所の方と育てた花を交換するなど、地域との交流のきっかけを作ることもできます。

このように、強みに焦点を当てることは、その人の可能性を広げ、生活の質を高める上で非常に重要です。そして、それは、介護を受ける方だけでなく、介護をする側の喜びにも繋がるはずです。

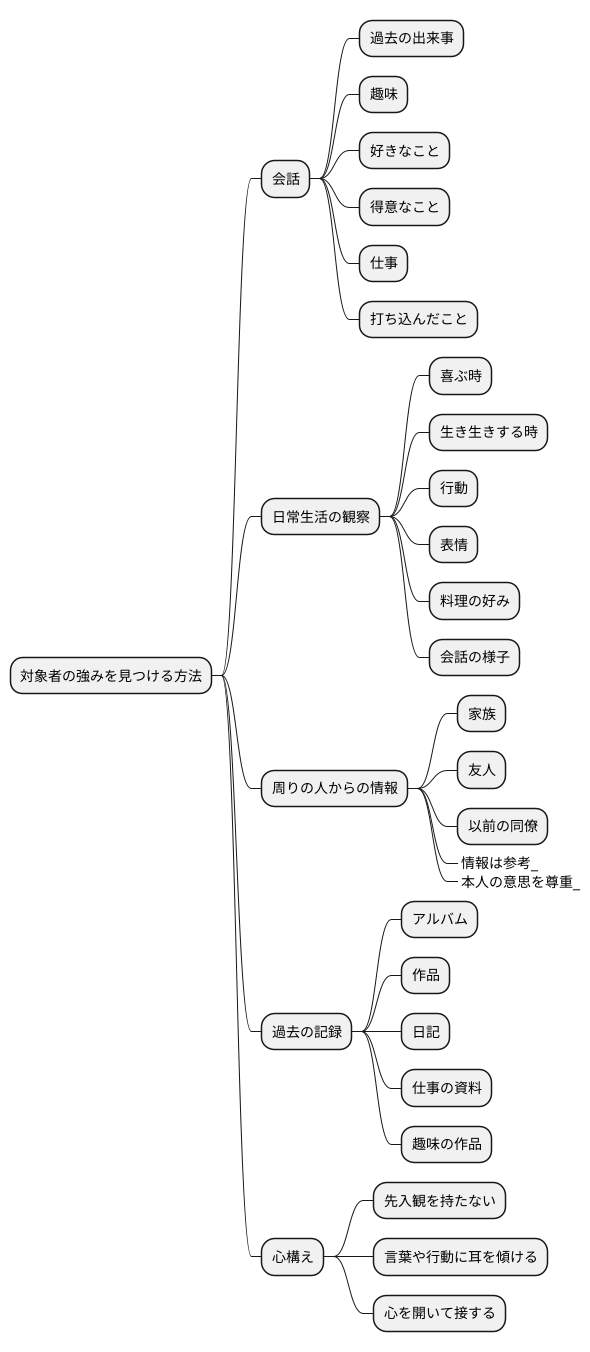

強みを見つける方法

人はそれぞれ、何かしら得意なことや輝く才能を持っています。介護や介助の現場では、その人が持つ力を最大限に引き出し、生き生きと過ごせるように支援することが重要です。では、どのようにその人の強みを見つけるのでしょうか。

まず大切なのは、焦らず時間をかけてじっくりと向き合うことです。会話を通して、過去の出来事や趣味、好きなこと、得意なことなどを丁寧に聞き取っていきましょう。例えば、どんな仕事をしてきたのか、どんなことに打ち込んできたのか、どんなことが好きだったのかなど、詳しく話を聞くことで、その人の人生経験や価値観が見えてきます。

また、日常生活をよく観察することも重要です。どんな時に喜んでいるのか、どんな時に生き生きと活動しているのか、言葉以外の行動や表情から多くの情報を得ることができます。例えば、食事の介助をしている時に、どんな料理を美味しそうに食べているのか、他の利用者と楽しそうに会話しているのかなど、些細な変化も見逃さないようにしましょう。

周りの人からの情報も貴重な手がかりとなります。家族や友人、以前の同僚など、色々な立場の人から話を聞くことで、多角的にその人を理解することができます。ただし、情報はあくまでも参考として、本人の意思を尊重することが大切です。

さらに、過去のアルバムや作品、日記などを見せてもらうのも有効です。過去の経験や活動を知ることで、隠れた才能や情熱を発見できるかもしれません。昔の仕事で作成した資料や、趣味で作った作品など、具体的なものを見ることで、その人の能力や興味関心がより深く理解できます。

最も大切なのは、先入観を持たずに、その人の言葉や行動に耳を傾け、心を開いて接することです。心を通わせることで、その人が本当に大切にしているもの、得意としているものが見えてくるはずです。

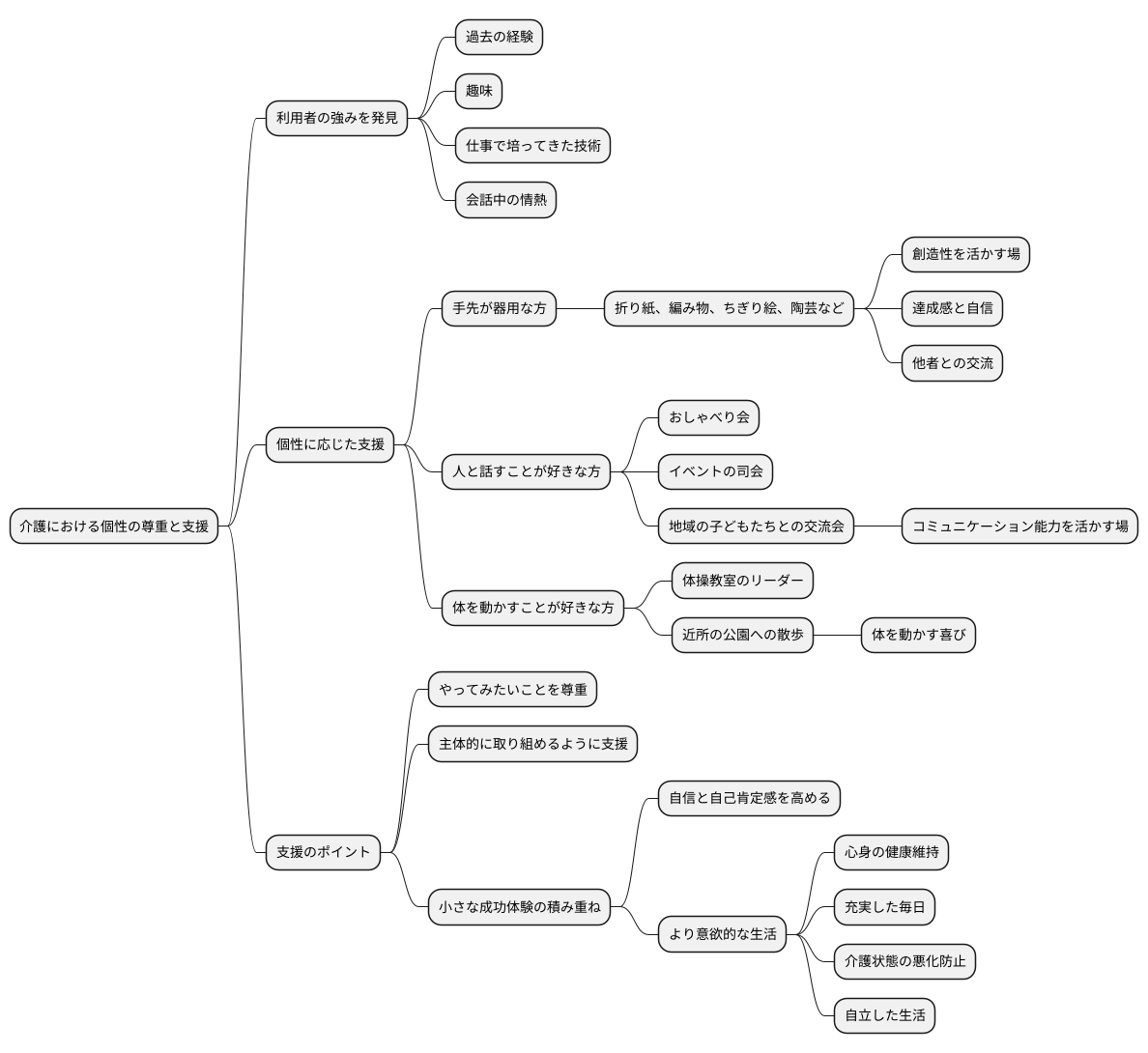

強みを活かした介護の実践

一人ひとりの持ち味はそれぞれ違います。得意なこと、好きなこと、輝ける場所も皆違います。介護の現場では、その個性を尊重し、その人が持っている力を最大限に発揮できるよう支援していくことが大切です。そのためにまず、利用者の方々がどのような強みを持っているのか、じっくりと時間をかけて見つけていく必要があります。過去の経験や趣味、仕事で培ってきた技術、何気ない会話の中に見え隠れする情熱など、様々なところに手がかりが隠されています。例えば、手先が器用な方であれば、折り紙や編み物、ちぎり絵、陶芸など、指先を使う作業を通して創造性を活かす場を提供することができます。作品を完成させた時の達成感は、自信を取り戻すきっかけにもなりますし、他の利用者の方々と作品を共有することで、新たな交流が生まれることもあります。また、人と話すことが好きな方であれば、他の利用者の方々とのおしゃべり会を企画したり、施設内でのイベントの司会をお願いしたり、地域の子どもたちとの交流会に参加してもらったりすることで、その方のコミュニケーション能力を活かす場を作ることができます。さらに、体を動かすことが好きな方であれば、施設内の体操教室のリーダーをお願いしたり、近所の公園への散歩を企画したりすることで、体を動かす喜びを分かち合うことができます。大切なのは、一方的に「これをやってください」と押し付けるのではなく、その方が「やってみたい」「できるようになりたい」と思っていることを尊重し、主体的に取り組めるように支援することです。そして、小さな成功体験を積み重ねることで、自信や自己肯定感を高め、より意欲的な生活へと繋げていくことが重要です。そうすることで、心身ともに健康な状態を維持し、充実した毎日を送ることができるようになり、結果として、介護が必要な状態の悪化を防ぎ、自立した生活を送れるようになるのです。

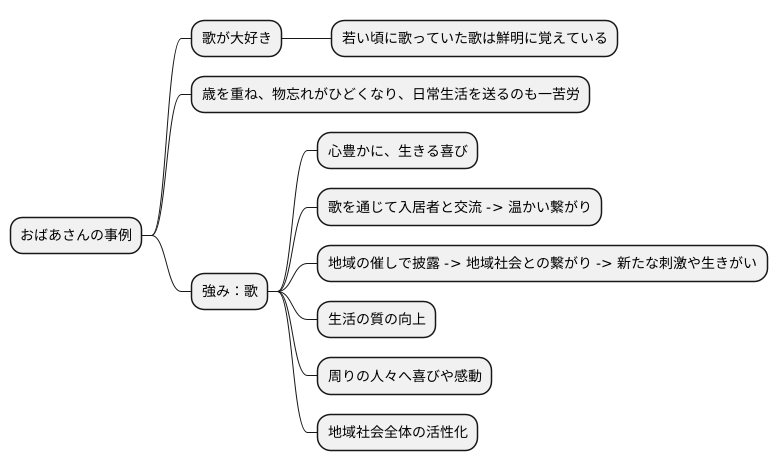

事例紹介:歌が好きなおばあさんの場合

歌が大好きなおばあさんの事例を考えてみましょう。歳を重ね、物忘れがひどくなり、日常生活を送るのも一苦労になってきたおばあさん。しかし、若い頃に歌っていた歌は、今でも鮮明に覚えているのです。おばあさんにとっての「強み」は、まさにこの「歌」です。

そこで、おばあさんが気持ちよく歌える環境を整えてあげることが大切です。例えば、他の入居者の方々と一緒に歌える場を設けたり、地域の催しで歌を披露する機会を作ったりすることができます。

歌を口ずさむことで、おばあさんは心から喜びを感じ、生き生きとした表情を取り戻すでしょう。歌は、おばあさんの心を豊かにし、生きる喜びを呼び覚ます力を持っているのです。また、歌を通じて他の入居者の方々と交流することで、孤独感を解消し、人と人との温かい繋がりを感じることができるでしょう。

さらに、地域の催しに参加することで、地域社会との繋がりも強まり、社会との関わりを持つ機会も増えます。家の中に閉じこもりがちな高齢者にとって、地域との繋がりは、新たな刺激や生きがいをもたらしてくれるでしょう。

このように、その人の得意なことを活かした介護は、おばあさん自身の生活の質を高めるだけでなく、周りの人々にも喜びや感動を与え、地域社会全体の活性化にも繋がっていくのです。

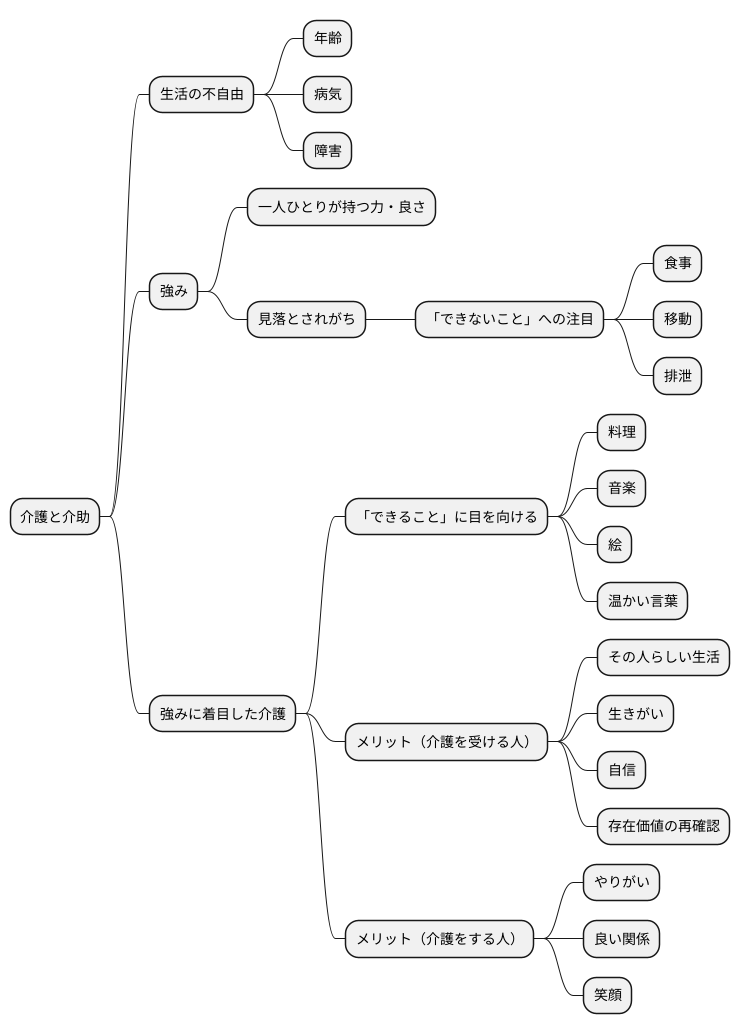

まとめ:誰もが持つ可能性

人は誰でも、年齢を重ねたり、病気や障がいを持ったりすることで、生活に不自由が生じることがあります。しかし、どんな状況にあっても、その人だけが持つ力や良さ、つまり「強み」は必ず存在します。介護の現場では、どうしても食事や移動、排泄といった日常生活の「できないこと」に目が行きがちです。必要な介助を行い、安全で安心な生活を支えることはもちろん大切です。しかし、常に「できないこと」ばかりに注目していると、その人の持つ可能性を見落としてしまい、受ける側も提供する側も、どこか物足りない気持ちになってしまうことがあります。

そこで重要になるのが、「できること」に目を向けることです。たとえば、手足が不自由でも、昔取った杵臼で料理の腕前を発揮できる人や、言葉での意思疎通が難しくても、絵や音楽で豊かな表現力を持つ人がいます。あるいは、周りの人に気を配り、温かい言葉をかけるのが得意な人もいるでしょう。このような一人ひとりの「強み」を見つけ、活かすことで、その人らしい生活を送り、人生の喜びや生きがいを感じることができるようになります。

強みに着目した介護は、単に身体的な世話をするだけでなく、その人の心も満たし、人生の質を高めるための大切な方法です。できないことを補うための介助だけでなく、できることを活かすための支援を行うことで、介護を受ける人は、自分の存在価値を再確認し、自信を取り戻すことができます。そして、介護をする人は、その人の笑顔や喜びに触れることで、やりがいを感じ、より良い関係を築くことができます。一人ひとりの強みを尊重し、活かすことで、笑顔あふれる、より温かい介護を実現していきましょう。