高齢者の権利擁護と能力開花

介護を学びたい

先生、「権利付与」って最近よく聞くんですけど、介護や介助の場面でどういう意味になるんでしょうか?ちょっと難しくてよくわからないんです。

介護の研究家

そうだね。「権利付与」は少し難しい言葉だね。簡単に言うと、要支援や要介護の高齢者の方が、自分でできることや、自分で決めたいことを、なるべく自分でできるように支えることを言うんだよ。例えば、どんな服を着たいか、今日の食事は何がいいか、自分で選んで決めることができるように支援する、といったことだね。

介護を学びたい

なるほど。つまり、高齢者の方が自分で選んで、自分で決めて、自分でできるようにお手伝いするってことですね。でも、もし間違った選択をしてしまったらどうするんですか?

介護の研究家

もちろん、安全や健康に関わることであれば、専門家として助言や指導をする必要があるね。でも、基本的には本人の意思を尊重し、自分で選んだことの結果を受け止めてもらうことも大切なんだ。そうすることで、責任感や自信につながり、より自分らしく生活できるようになるんだよ。

権利付与とは。

『権利付与』とは、要支援または要介護の高齢者の方々が、ご自身の持つ権利や能力を活かして、自分らしい人生を送ったり、自分で物事を決めたりすることを言います。これは、能力を開花させたり、力を付けることと同じ意味で、元々は女性や少数民族の権利を守るための活動から生まれた考え方です。近年では、障がいを持つ方や少数派の方々の権利を守る活動にも広がっています。この考え方を高齢者の方の介護に当てはめると、高齢者の方々が自分でできることを尊重し、自分らしく生きるためのお手伝いをすることになります。

権利擁護の重要性

年を重ねると、体の動きが鈍くなったり、もの忘れがひどくなったりして、普段の生活を送るだけでも苦労することがあります。このような状態になると、自分の気持ちをうまく伝えたり、必要なサービスを選んだりすることが難しくなる場合も少なくありません。だからこそ、お年寄りの権利を守り、大切に扱うことは、私たちみんなが果たすべき役割と言えるでしょう。権利擁護とは、お年寄りが自分自身の権利を理解し、それを実行できるように手助けする活動のことです。

具体的には、お年寄りからの相談を受け、必要な情報を伝えたり、アドバイスをしたり、関係する機関と協力したり、場合によっては代理人として行動したりといった活動が考えられます。たとえば、施設に入所しているお年寄りが、不当な扱いを受けていると相談を受けた場合、権利擁護の担当者は、事実関係を確認し、施設側に改善を求めるなどの対応を行います。また、お年寄りが、自分に合った介護サービスを選びたいけれど、手続きが複雑でわからないという相談を受けた場合、担当者は、利用できるサービスの内容や手続き方法を丁寧に説明し、お年寄りが適切な選択をできるように支援します。権利擁護は、ただ問題を解決するだけでなく、お年寄りが安心して暮らせる社会を作るために欠かせないものです。

お年寄りが住み慣れた場所で、自分らしく生活を続けられるように、権利擁護の大切さを改めて認識し、積極的に取り組む必要があります。近年、お年寄りをとりまく環境は複雑になってきており、様々な問題が出てきています。たとえば、複雑な契約内容を理解できないまま、不必要なサービスに加入させられたり、財産を悪用されたりするといった事例も発生しています。このような問題を防ぎ、お年寄りが安心して暮らせるように、権利擁護の仕組みを強化していく必要があります。権利擁護を通して、これらの問題を解決し、お年寄りがより豊かで幸せな生活を送れるように支えていくことが、私たちにとって重要な課題です。そのためには、地域社会全体で高齢者の権利を守り、支える体制を築いていく必要があるでしょう。行政、福祉関係者、地域住民が協力し、高齢者が安心して暮らせる地域社会を目指していくことが大切です。

| 問題 | 権利擁護の役割 | 解決策 |

|---|---|---|

| 高齢者の身体機能や認知機能の低下 | 高齢者の権利を理解し、実行できるよう支援する。相談を受け、情報提供やアドバイス、関係機関との連携、代理人としての活動を行う。 | 高齢者が安心して暮らせる社会を作る。 |

| 施設入所者への不当な扱い | 事実関係を確認し、施設側に改善を求める。 | 高齢者が安心して施設で生活できる。 |

| 複雑な介護サービス手続き | 利用できるサービスの内容や手続き方法を説明し、適切な選択を支援する。 | 高齢者が自分に合った介護サービスを受けられる。 |

| 複雑な契約や財産悪用 | 権利擁護の仕組みを強化する。 | 高齢者が安心して暮らせるようにする。 |

能力開花の支援

人は年を重ねるごとに、人生経験や知識を豊かに蓄積していきます。高齢期とは、単なる老後の始まりではなく、これまでに積み重ねてきたものを活かし、新たな可能性に挑戦する絶好の機会と言えるでしょう。

地域活動への参加は、社会との繋がりを維持し、生きがいを見出すための有効な手段です。例えば、子どもたちへの昔話の語り聞かせや、地域行事の手伝いなど、それぞれの経験や知識を活かせる活動はたくさんあります。また、ボランティア活動への参加も、社会貢献を通じて自身の存在意義を再確認できる貴重な機会となります。

新たな知識や技能を学ぶことも、高齢期の充実感に繋がります。書道や絵画、陶芸といった趣味教室に参加することで、創造性を発揮し、新たな才能を発見できるかもしれません。また、パソコン教室や語学教室など、これまで学ぶ機会のなかった分野に挑戦することで、知的探求心を満たし、日々の生活に刺激を与えることができます。これらの活動は、認知機能の維持や向上にも効果が期待されます。

高齢者が能力を開花させ、活躍するためには、周囲の支援が不可欠です。地域社会では、高齢者が気軽に集まり、交流できる場を設けることが大切です。また、様々な趣味教室や学習講座を開催し、多くの選択肢を提供することも重要です。さらに、高齢者が主体的に活動に参加できるよう、相談窓口を設けたり、丁寧な助言や指導を行うなど、きめ細やかなサポートが必要です。

高齢者の能力開花は、個々の幸福感の向上だけでなく、社会全体の活性化にも大きく貢献します。高齢者が持つ豊富な経験や知識は、社会にとって貴重な財産です。地域住民や関係機関が連携し、高齢者が活躍できる場を創造することで、高齢者も社会も共に豊かになっていくでしょう。

| 高齢期の過ごし方 | 効果・メリット | 必要な支援 |

|---|---|---|

| 地域活動への参加 (昔話の語り聞かせ、地域行事の手伝い、ボランティア活動など) | 社会との繋がり維持、生きがい、社会貢献、存在意義の再確認 | 高齢者が気軽に集まり交流できる場の提供 |

| 新たな知識・技能の習得 (書道、絵画、陶芸、パソコン、語学など) | 創造性の発揮、新たな才能の発見、知的探求心の充足、生活への刺激、認知機能の維持・向上 | 様々な趣味教室や学習講座の開催、多くの選択肢の提供 |

| – | 個々の幸福感の向上、社会全体の活性化、高齢者の経験・知識の活用 | 相談窓口の設置、丁寧な助言や指導、きめ細やかなサポート、高齢者が主体的に参加できる環境づくり、地域住民や関係機関の連携 |

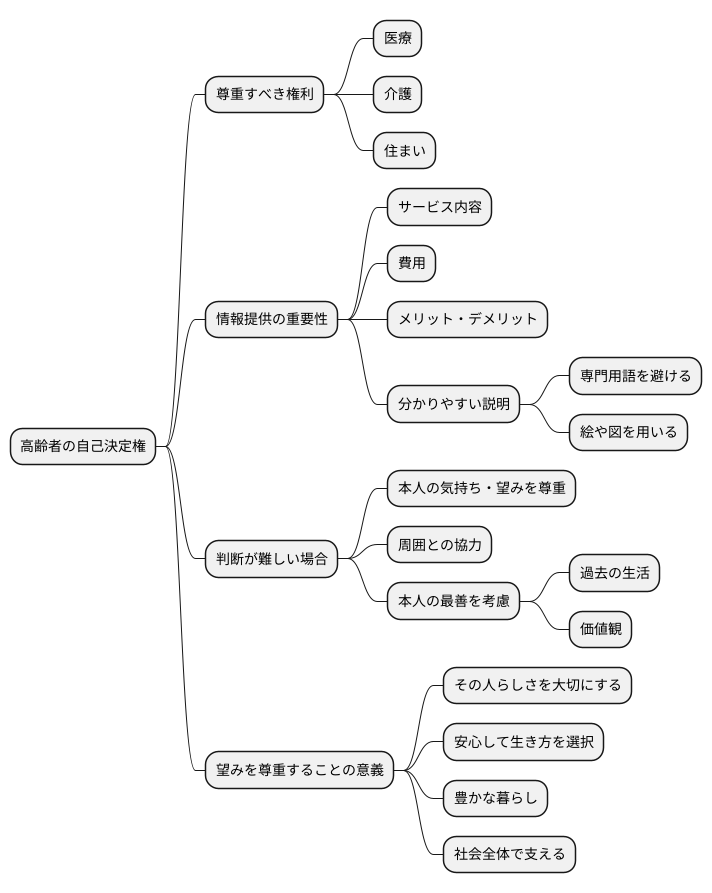

自己決定の尊重

人は誰でも、年齢を重ねても、自分の人生をどのように送りたいか、自ら決める権利を持っています。これは高齢者においても変わりません。どのような医療を受けたいか、どのような手助けを受けながら暮らしたいか、どこで生活したいかなど、高齢者自身が自ら考え、選び、決める権利を尊重することが何よりも大切です。

高齢者のこうした権利を守るためには、周りの人が十分な情報を伝えることが重要です。例えば、利用できるサービスの内容や費用、良い点と悪い点を分かりやすく説明し、高齢者が納得した上で選択できるよう支える必要があります。説明する際には、専門用語を使わず、高齢者が理解しやすい言葉で伝えるよう心がけましょう。また、絵や図などを用いると、より理解しやすくなります。

高齢者の中には、病気などのために、すぐに判断することが難しい方もいらっしゃいます。そのような場合でも、ご本人の気持ちや望みを最大限に尊重し、ご家族や周りの方々と協力しながら、ご本人にとって何が一番良いのかを一緒に考えていくことが大切です。過去の生活の様子や大切にされてきた価値観などを理解することで、ご本人の望みに寄り添うことができます。

高齢者の望みを尊重することは、その人らしさを大切にすることに繋がります。周りの人が、高齢者の気持ちを理解しようと努め、温かく見守り、支えることで、高齢者は安心して自分らしい生き方を選び、日々の暮らしを豊かなものにすることができます。高齢者が住み慣れた地域で、自分らしく、生きがいを持って生活できるよう、社会全体で支えていくことが重要です。

社会参加の促進

人との繋がりは、歳を重ねても心身の健康を保つ上で大切なものです。地域での活動や、誰かのために何かをする活動への参加、友達や家族と過ごす時間などを通して、社会との関わりを深めることは、孤独感をなくし、生きる喜びを見出すことに繋がります。

高齢者がもっと社会に参加しやすくなるためには、住み慣れた地域社会の環境をより良くしていくことが欠かせません。高齢者が気軽に集まって話したり、ゆったりと過ごせる場所を作ること、そして外出が楽にできる交通手段を確保することが大切です。たとえば、地域の集会所をバリアフリーにしたり、バス停を増やす、あるいは地域独自の送迎サービスを始めることも考えられます。

また、地域に住む人々の理解と協力を得ながら、高齢者が地域の一員として活躍できる場を作っていくことも重要です。高齢者が持っている豊富な経験や知識を地域社会に役立ててもらうことで、地域全体が活気づきます。例えば、昔ながらの遊びを子どもたちに教える、地域の行事の手伝いをする、といった活動を通して、高齢者もやりがいを感じ、地域にも貢献できます。

高齢者と若い世代が交流する機会を増やすことや、地域活動への参加を支援することも、社会参加を促す上で効果的です。地域の催し物に高齢者と若い世代が一緒に参加できる企画を盛り込んだり、高齢者の活動参加をサポートするボランティアグループを結成するなど、様々な工夫をすることで、高齢者も若い世代も共に支え合い、より良い地域社会を作っていくことができます。

| 目的 | 具体的な対策 |

|---|---|

| 高齢者の社会参加促進 |

|

権利行使の支援体制

年を重ねた方々が自分自身の権利をしっかりと行使するためには、周りの支えがとても大切です。そのためには、様々な工夫を凝らした支援の仕組みを作っていく必要があります。まず、困ったときに気軽に相談できる窓口を設けることが重要です。どこに相談すれば良いのか分からないという状況を防ぎ、いつでも気軽に相談できる場所を用意することで、問題の早期発見・解決に繋がります。相談窓口では、権利に関する様々な情報を分かりやすく提供するだけでなく、専門家による相談支援も行う必要があります。法律や福祉の専門家が、それぞれの状況に合わせた助言や支援を行うことで、より適切な対応が可能になります。

また、近年深刻化している高齢者虐待を防ぐことも重要です。虐待の兆候を早期に発見し、迅速に対応できる体制を整備しなければなりません。関係機関、例えば市町村や警察、地域包括支援センターなどが互いに連携を強化し、情報を共有することで、早期対応と適切な支援に繋げることができます。高齢者の尊厳を守り、安全な暮らしを保障するためには、虐待防止の取り組みは欠かせません。

高齢者の権利を守るためには、行政機関だけでなく、地域住民一人ひとりの協力も必要不可欠です。町内会やNPO、ボランティア団体など、様々な立場の人々が連携して取り組むことで、地域全体で高齢者を支える体制を作ることができます。高齢者が孤立することなく、地域社会の一員として安心して暮らせるように、地域全体で権利擁護を推進していくことが重要です。

これからの時代、高齢化はますます進み、高齢者の権利に関する問題はより複雑になっていくと予想されます。そのため、支援体制を常に最新の状態に保つことが重要です。社会の変化や高齢者のニーズに合わせて、制度やサービスを改善していく必要があります。常に新しい情報を集め、時代の変化に対応できる柔軟な支援体制を築くことで、誰もが安心して歳を重ねることができる社会を実現できるはずです。

| 課題 | 対策 | 関係者 |

|---|---|---|

| 高齢者の権利行使の支援 | 相談窓口の設置、専門家による相談支援 | 行政、専門家(法律、福祉) |

| 高齢者虐待の防止 | 早期発見・対応体制の整備、関係機関の連携強化、情報共有 | 関係機関(市町村、警察、地域包括支援センターなど) |

| 地域全体での権利擁護の推進 | 地域住民の協力、多様な主体による連携(町内会、NPO、ボランティア団体など) | 地域住民、地域団体 |

| 支援体制の維持・発展 | 最新の情報収集、時代の変化への対応、制度・サービスの改善 | 行政、関係機関 |