認知症の遊離型:自信と意欲の喪失

介護を学びたい

先生、「遊離型」って、どういう意味ですか? 認知症の周辺症状のひとつだっていうのはなんとなくわかるんですけど、他の症状との違いがよくわからないんです。

介護の研究家

いい質問だね。遊離型は、認知症の初期段階にみられる心理症状のひとつで、簡単に言うと、現実の自分から逃げて、自信や意欲を失ってしまう状態のことだよ。たとえば、今までできていたことができなくなってしまったり、周りの人に「どうせ私なんか…」というような発言をしたりするんだ。

介護を学びたい

なるほど。では、他の周辺症状の「回帰型」や「葛藤型」とはどう違うんですか?

介護の研究家

そうだね。回帰型は、子どものような振る舞いになることで、たとえば、急に泣き出したり、周りの人に甘えたりするんだ。葛藤型は、不安や焦りから、怒りっぽくなったり、周りの人を疑ったりする状態だよ。遊離型は、これらとは違って、自分自身に閉じこもってしまうイメージだね。

遊離型とは。

『遊離型』とは、もの忘れが進む病気の初期に見られる心の症状の一つです。この症状は、現実の自分から逃げ出し、自信ややる気をなくしてしまう状態を指します。似たような心の症状として、『回帰型』『葛藤型』などがあります。

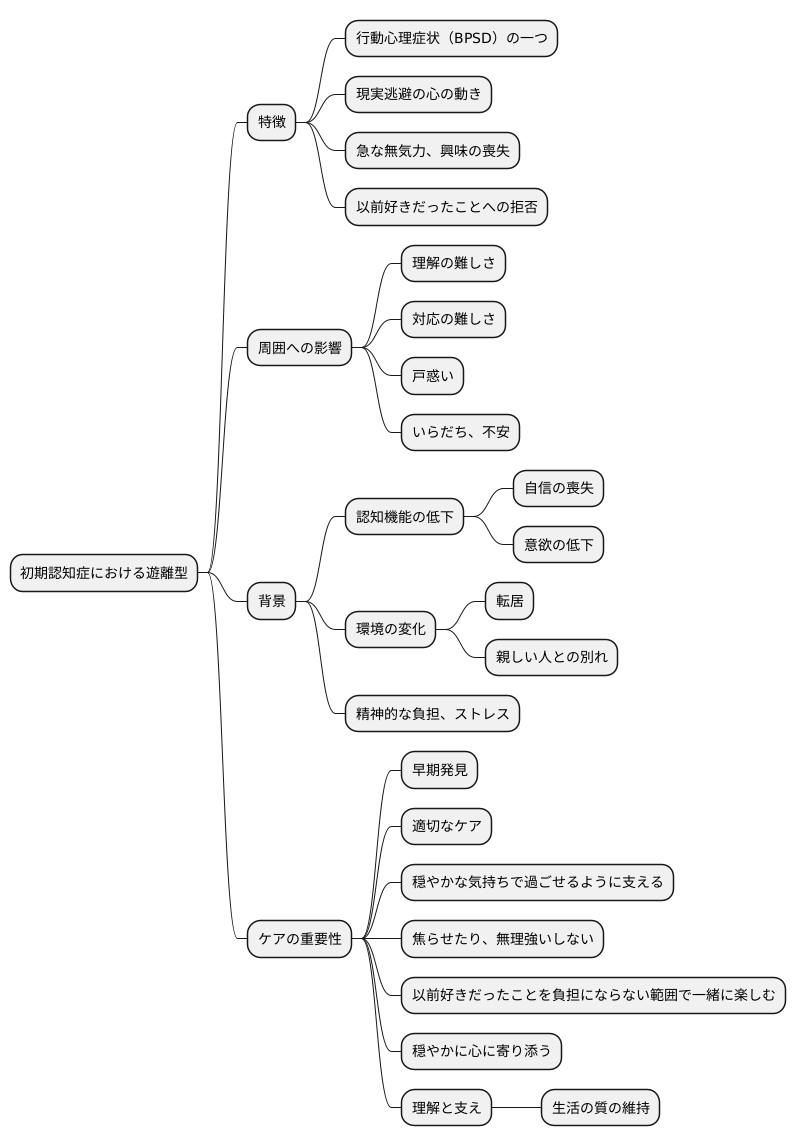

初期認知症における遊離型の特徴

初期認知症において、『遊離型』と呼ばれる特徴を持つ方々が見られます。これは、認知症の進行に伴い現れる様々な心理症状、いわゆる行動心理症状(BPSD)の一つです。遊離型の特徴は、現実から逃避しようとする心の動きにあり、これまでは見られなかった変化として現れます。

以前は活動的で、趣味や人付き合いを楽しんでいた方が、急に何事にも興味を失い、無気力な状態になることがあります。好きなことや得意だったことでさえ、取り組もうとせず、誘いを断るようになることもあります。このような変化は、周囲の人々にとって、病気の症状として理解することが難しく、対応に困ってしまうことも少なくありません。家族や友人は、「なぜ急に変わってしまったのか」「どう接すればいいのか」と戸惑い、いらだちや不安を感じてしまうかもしれません。

遊離型の特徴が現れる背景には、認知機能の低下が大きく関わっています。記憶力や判断力が少しずつ衰えていく中で、自分自身への自信を失い、物事への意欲が低下していくと考えられています。また、住み慣れた場所からの転居や、親しい人との別れといった環境の変化や、精神的な負担、ストレスなども、遊離型の症状を引き起こす要因となりえます。

初期認知症における遊離型への早期発見と適切なケアは非常に重要です。本人が置かれている状況を理解し、穏やかな気持ちで過ごせるように支えることが大切です。焦らせたり、無理強いしたりするのではなく、以前好きだったことや得意だったことを、負担にならない範囲で一緒に楽しむなど、穏やかに心に寄り添うことが重要です。周囲の理解と支えが、患者さんの生活の質を維持する上で大きな役割を果たします。

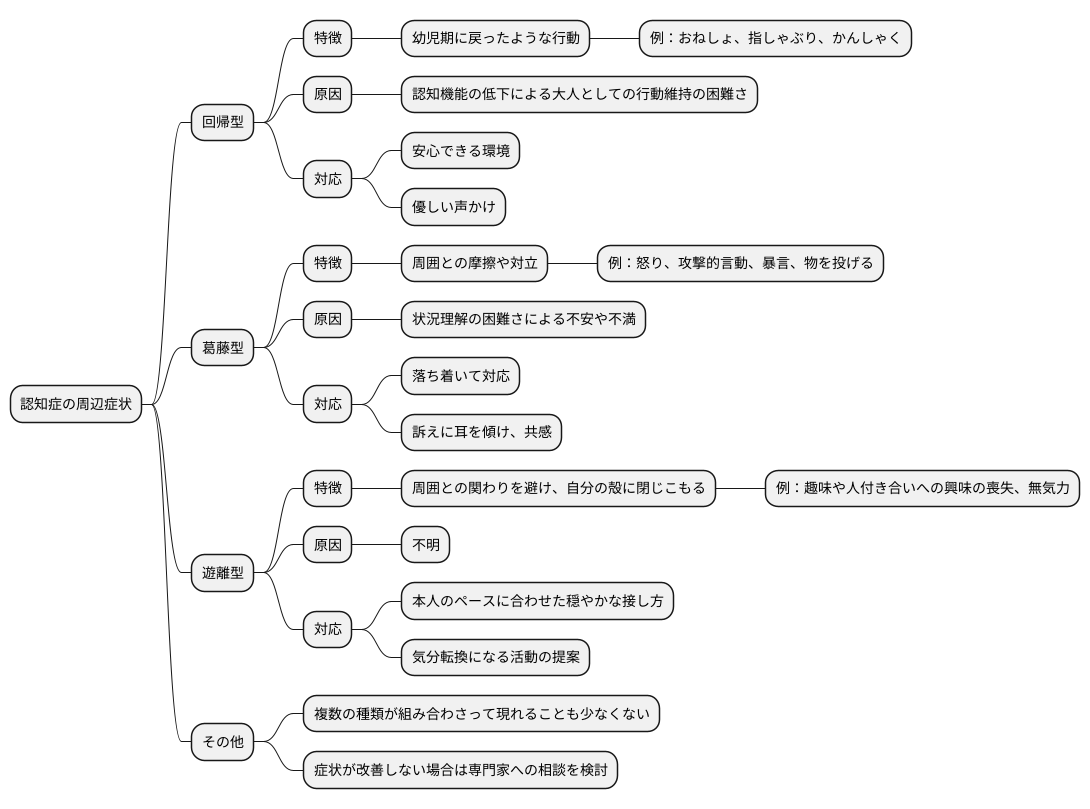

周辺症状の種類:回帰型、葛藤型、そして遊離型

認知症の周辺症状は、中核症状である記憶障害や判断力の低下とは異なり、行動や心理面に現れる症状です。これらの症状は、大きく分けて回帰型、葛藤型、遊離型の三つの種類に分類できます。それぞれの症状の特徴を理解し、適切な対応をすることで、ご本人と介護者の負担を軽減することに繋がります。

まず、回帰型は、まるで幼児期に戻ったかのような行動が見られるのが特徴です。例えば、おねしょや指しゃぶり、かんしゃくといった行動が現れることがあります。これらは、認知機能の低下によって、大人としての行動を維持することが難しくなり、過去の行動パターンに戻ってしまうことで起こると考えられています。このような症状が見られた場合は、頭ごなしに叱るのではなく、安心できる環境を整え、優しく声をかけることが大切です。

次に、葛藤型は、周囲の人との摩擦や対立が目立つのが特徴です。些細なことで怒り出したり、攻撃的な言動、暴言、物を投げつけるといった行動が見られることがあります。これらの行動は、本人が置かれている状況を理解できず、不安や不満を感じているために起こると考えられます。葛藤型への対応は難しく、感情的に反発せず、落ち着いて対応する必要があります。本人の訴えに耳を傾け、共感する姿勢を示すことが重要です。

最後に、遊離型は、周囲との関わりを避け、自分の殻に閉じこもってしまうのが特徴です。趣味や人付き合いへの興味を失い、無気力な状態が続くことがあります。以前は楽しめていた活動にも関心を示さなくなり、一日中ぼんやりと過ごしてしまうこともあります。このような状態になった場合は、無理に活動させようとせず、本人のペースに合わせて、穏やかに接することが重要です。できる範囲で、散歩や軽い運動など、気分転換になるような活動に誘ってみるのも良いでしょう。

これらの症状は、単独で現れることもありますが、複数の種類が組み合わさって現れることも少なくありません。それぞれの症状の特徴を理解し、状況に応じて柔軟に対応していくことが重要です。そして、症状が改善しない場合は、専門家へ相談することも検討しましょう。

遊離型の兆候を見つける

『遊離型』と呼ばれる認知症の初期に見られる変化は、最初は些細なことに思え、見過ごしてしまうことが少なくありません。しかし、注意深く観察することで、早期発見に繋げ、進行を遅らせる適切な対応を取ることができます。

以前は熱心に取り組んでいた趣味や、好きだった活動への関心が薄れるのは、よくある兆候の一つです。例えば、毎日庭いじりをしていた人が急に庭に出なくなる、好きなテレビ番組を見なくなったりするなどの変化です。また、人との付き合いを避け、以前は活発だった人が一人で過ごすことが多くなるのも、気にかけるべき変化です。家族や友人との集まりに誘われても断るようになったり、誘うこと自体が減ったりする場合は、注意が必要です。

会話の量が減り、表情が乏しくなるのも、遊離型の兆候として挙げられます。以前はよく話していた人が、口数が少なくなり、表情の変化も乏しくなるのは心配な変化です。また、身だしなみに無頓着になるのも、見逃せない点です。服装が以前よりだらしなくなったり、清潔さを保つことが難しくなったりするなどの変化が見られる場合も、遊離型の可能性を考えましょう。

これらの変化は、年齢を重ねることで自然に起きるものと片付けてしまいがちです。しかし、認知症の初期症状である可能性もあるため、変化が急激な場合や複数の兆候が同時に見られる場合は、早めに専門の医師に相談することをお勧めします。早期に発見し、適切な対応をすることで、病気の進行を遅らせ、本人の生活の質を保つことに繋がります。焦らず、周りの人が温かく見守り、支えることが大切です。

| 遊離型認知症の初期症状 | 具体的な例 |

|---|---|

| 趣味や好きな活動への関心が薄れる | 庭いじりをしなくなる、好きなテレビ番組を見なくなる |

| 人との付き合いを避け、一人で過ごすことが多くなる | 家族や友人との集まりを断る、誘うこと自体が減る |

| 会話の量が減り、表情が乏しくなる | 口数が少なくなる、表情の変化が乏しくなる |

| 身だしなみに無頓着になる | 服装がだらしなくなる、清潔さを保つことが難しくなる |

重要な点

- これらの変化は、年齢によるものと片付けられがちだが、認知症の初期症状の可能性もある。

- 変化が急激な場合や複数の兆候が同時に見られる場合は、早めに専門医に相談。

- 早期発見・適切な対応で病気の進行を遅らせ、生活の質を保つことができる。

- 周りの人が温かく見守り、支えることが大切。

遊離型に対する適切なケア

遊離型認知症の方への適切なケアは、お一人おひとりの個性や症状の度合いに配慮した対応が求められます。認知症によって記憶や判断力が低下し、周囲とのつながりが薄れてしまうため、本人のペースを尊重し、安心できる環境を整えることが大切です。

まず、無理に何かをさせたり、否定的な言葉をかけることは避け、共感に基づいた温かい態度で接しましょう。たとえば、昔の思い出話を楽しそうに語る場合は、否定せずに一緒にその世界に浸り、穏やかな時間を共有することが重要です。混乱している様子が見られたら、優しく現在の状況を説明し、安心感を与えましょう。

落ち着ける空間を作ることも重要です。好きな音楽を流したり、思い出の写真を飾ったりすることで、穏やかな気持ちで過ごせるよう支援します。また、散歩や軽い体操など、身体を動かす機会を作ることも心身の健康維持に繋がります。ただし、疲れている時や混乱している時は無理強いせず、本人の状態を観察しながら慎重に進めることが大切です。

一人での散歩は危険を伴う場合があります。安全を確保するために付き添う、もしくは屋内で楽しめる活動を提供するなど状況に合わせた対応が必要です。また、介護者の心身の負担を軽減することも重要です。地域包括支援センターや認知症専門の相談窓口などに相談し、専門家の助言や地域の支援サービスを活用することで、より良いケアの実現を目指しましょう。

家族の理解と支援の重要性

物忘れがひどくなるなど、判断や記憶などに関する能力が少しずつ低下していく病気である認知症。その中でも、遊離型の認知症を抱える人は、特に周りの人からの理解と支えがとても大切です。

認知症の人は、自分でおこっている変化に戸惑い、不安な気持ちを抱えていることが少なくありません。家族が温かく接し、常に安心できる環境を作ってあげることが重要です。病気の症状について正しい知識を身につけ、なぜそのような行動や言動をするのか、その背景にある気持ちを理解しようと努めることが大切です。たとえば、同じことを何度も聞いたり、大切なものをしまい忘れてしまったりするのも、病気の症状によるものだと理解することが大切です。

認知症の介護は長い期間にわたることが多く、家族だけで全てを背負ってしまうと、心身ともに疲れてしまう可能性があります。ですから、一人で抱え込まず、周りの人の協力を得ながら、負担を軽くしていく工夫が必要です。

地域包括支援センターや介護支援専門員などの専門家に相談することで、様々な支援や介護サービスを受けることができます。家事や身の回りの世話といった介護サービスを利用することで、家族の負担を減らし、より質の高い介護を行うことができます。また、専門家は介護に関する様々な知識や技術を持っているため、家族にとって心強い味方となってくれます。

認知症の人と家族が安心して暮らせるように、地域社会全体で支えていく体制が求められています。近所の人からの温かい声かけや、地域活動への参加などを通して、認知症の人と家族が孤立することなく、地域社会の一員として暮らせるように、私たち一人ひとりができることを考えていくことが大切です。

| 認知症について | 家族の役割 | 周囲の支援 |

|---|---|---|

| 物忘れなど、判断や記憶の能力が低下していく病気。 特に遊離型の認知症は、周りの人の理解と支えが重要。 |

温かく接し、安心できる環境を作る。 病気の症状について正しい知識を身につけ、行動や言動の背景にある気持ちを理解する。 (例:同じことを何度も聞いたり、大切なものをしまい忘れるのは病気の症状) 介護は長期間に及ぶため、一人で抱え込まず、周りの人の協力を得て負担を軽減する。 |

地域包括支援センター、介護支援専門員などの専門家に相談し、支援や介護サービスを受ける。 (例:家事、身の回りの世話) 専門家は知識や技術を提供し、家族をサポートする。 地域社会全体で支える体制が必要。 (例:近所の人からの声かけ、地域活動への参加) |