認知症介護とDV

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の中で出てくる『DV』って、どういう意味ですか?

介護の研究家

いい質問だね。「DV」は本来『家庭内暴力』のことで、配偶者や子どもなど家族に対する暴力のことだよ。でも、介護の場面では、認知症のお年寄りなど、介護する人が弱い立場にある人に暴力をふるうことを指す場合もあるんだ。

介護を学びたい

介護する人が暴力をふるう…って、どういうことですか?

介護の研究家

例えば、暴言を吐いたり、殴ったり蹴ったりすることだけじゃなくて、介護を放棄したり、必要な世話をしなかったり、お年寄りの財産を勝手に使ってしまうこともDVに含まれるんだよ。身体的な暴力だけでなく、精神的な暴力や経済的な暴力もあるんだね。

DVとは。

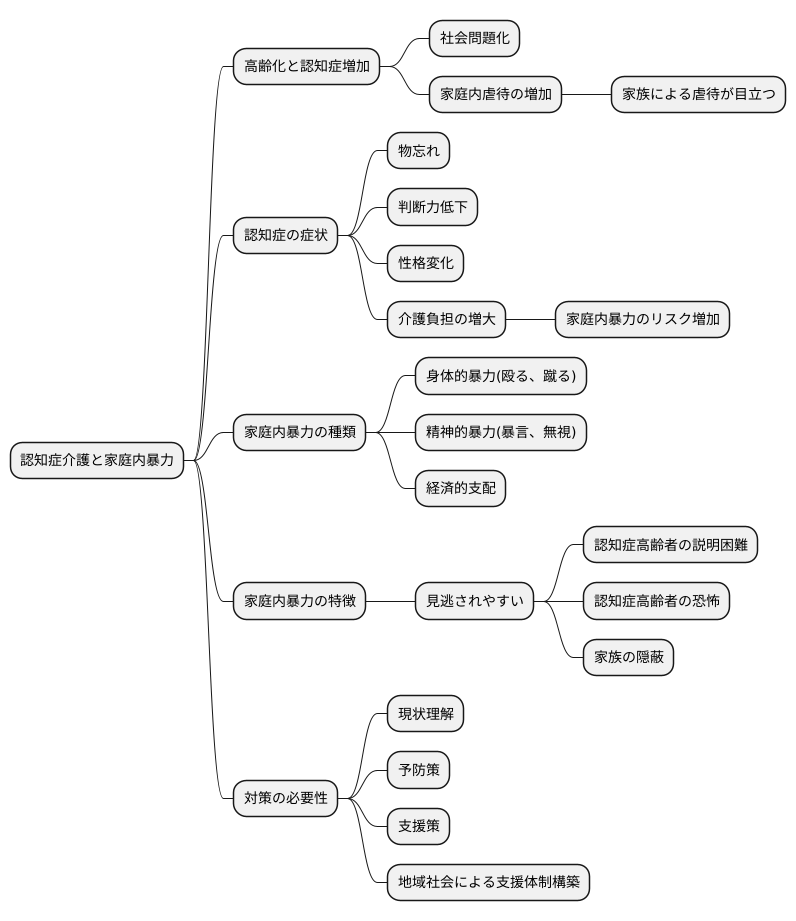

家庭内暴力(DVといいます。これは、配偶者や恋人など親密な関係にある人からの暴力のことです。)について、特に認知症の高齢者に対する虐待の観点から介護と介助における問題点を整理してみましょう。

はじめに

高齢化が進むにつれて、認知症を抱えるお年寄りの数が増え、社会問題となっています。それに伴い、家庭内での認知症のお年寄りに対する虐待、特に家族によるものが目立つようになっています。このような状況の中、夫婦間などの暴力、つまり家庭内暴力と認知症の介護との関係について、深く理解する必要性が高まっています。

認知症は、単に物忘れをするだけでなく、判断力が弱まったり、性格が変わったりすることもあります。これらの変化は、介護をする家族にとって、精神的にも肉体的にも大きな負担となります。そして、この負担が、介護をする人が家庭内暴力を起こす危険性を高める可能性があると言われています。

家庭内暴力には、殴る蹴るなどの身体的な暴力だけでなく、厳しい言葉や無視、お金の使い方を制限するといった経済的な支配も含まれます。認知症のお年寄りは、これらの虐待に抵抗したり、誰かに助けを求めたりすることが難しい場合が多く、深刻な状況に陥ってしまう危険性があります。

家庭内暴力は、見逃されがちです。認知症のお年寄りは、自分の状況をうまく説明できなかったり、怖くて言い出せなかったりすることがあります。また、家族も、介護の大変さから、つい声を荒げてしまったり、暴力を振るってしまったりすることを、周りの人に打ち明けられない場合もあります。

そのため、認知症の介護における家庭内暴力の現状を正しく理解し、防ぐための対策や、困っている家族を助けるための対策をきちんと行うことが大切です。地域社会全体で、認知症のお年寄りとその家族を支える仕組み作りが求められています。

認知症とDVの関連

物忘れや判断することが難しくなる認知症のお年寄りは、家庭内暴力の被害を受けていても、それが暴力だと気づかなかったり、誰かに相談することが難しかったりします。また、家族が介護の疲れや負担のせいで、暴力をふるってしまう、あるいは暴力をふるうことを仕方がないと考えてしまう場合もあります。認知症のお年寄りに向けられる家庭内暴力は、殴ったり蹴ったりといった身体的な暴力だけでなく、暴言や脅し、無視、必要な介護をしない、財産を勝手に使ってしまうといった様々な形があります。

こういった心ない言葉や行動、放っておかれることは、お年寄りの心を深く傷つけ、体にも悪い影響を与えます。家庭内暴力によって、お年寄りは穏やかな暮らしを送ることができなくなり、健康状態が悪化してしまうこともあります。最悪の場合は、命を落としてしまうこともあります。認知症のお年寄りが家庭で暴力を受けることは、決して見過ごしてはいけない深刻な問題です。

介護をする家族は、認知症が進むにつれて、介護の負担が大きくなり、精神的に追い詰められてしまうことがあります。また、社会的に孤立してしまうケースも多く、誰にも相談できずに抱え込んでしまう場合も少なくありません。そういった状況で、ついお年寄りに対してきつく当たってしまう、暴言を吐いてしまうといったことは、決して許されることではありませんが、介護をする側の苦しみも理解する必要があります。介護の負担を少しでも軽くするためには、地域包括支援センターや、他の福祉サービスを利用する、家族だけで抱え込まずに誰かに相談するなど、様々な方法があります。

認知症のお年寄りが安心して暮らせるように、そして介護をする家族が一人で悩まずに、誰かに頼ることができるように、周りの人たちの理解と協力が不可欠です。家庭内暴力のサインに気づいたら、ためらわずに相談窓口に連絡することが大切です。早期発見、早期対応によって、深刻な事態を防ぐことができるはずです。誰もが安心して暮らせる社会を作るために、私たち一人ひとりができることを考え、行動していく必要があるでしょう。

| 誰にとっての問題? | 問題点 | 具体的な内容 | 結果 | 対策 |

|---|---|---|---|---|

| 認知症のお年寄り | 家庭内暴力の被害者 | 暴力に気づかない、相談が難しい | 心身に悪影響、健康状態悪化、最悪の場合は死亡 | 周りの人の理解と協力、相談窓口への連絡、早期発見・早期対応、地域包括支援センター等の福祉サービス利用 |

| 身体的暴力(殴る、蹴る) | ||||

| 精神的暴力(暴言、脅し、無視) | ||||

| ネグレクト(必要な介護をしない)、財産の不正使用 | ||||

| 介護をする家族 | 介護負担による精神的追い詰め、社会的孤立 | 介護負担の増大 | 認知症のお年寄りへの暴力 | |

| 精神的ストレス | ||||

| 相談相手の不足 |

予防と対策

高齢者の尊厳を守り、安心した暮らしを続けるために、認知症高齢者に対する虐待の予防と対策は必要不可欠です。まず、介護をする方の負担を軽くすることが重要です。介護は長期間にわたり、肉体的にも精神的にも大きな負担がかかります。この負担が虐待につながる危険性を減らすためには、一時的に介護を休める仕組みや、日帰りで介護サービスを受けられる場所の利用をもっと簡単にする必要があります。また、介護の悩みを相談できる窓口を増やし、地域で見守る体制を作ることも大切です。

高齢者自身も、虐待に関する正しい知識を身につけることが重要です。もし被害に遭った時、どこに相談すれば良いのかを知っておくことで、事態が悪化する前に対応できます。地域包括支援センターや高齢者相談窓口など、様々な相談先があります。一人で悩まず、家族や周りの人に相談することも解決への近道です。

家族や周囲の人々も、高齢者の日々の様子に気を配り、変化に気づいたらすぐに対応することが大切です。いつもと違う様子や、元気がない、体に傷があるなどの異変に気づいたら、ためらわずに相談機関に連絡しましょう。小さな変化を見逃さず、早期に発見し対応することで、深刻な事態を防ぐことができます。高齢者の心身を守るためには、地域全体で協力し、早期発見、早期対応の意識を高めていくことが重要です。高齢者が安心して暮らせる社会を作るために、私たち一人ひとりができることから始めましょう。

| 対象者 | 虐待予防と対策のポイント | 具体的な行動 |

|---|---|---|

| 介護者 | 介護負担の軽減 |

|

| 高齢者自身 | 虐待に関する知識の習得と相談 |

|

| 家族・周囲の人々 | 高齢者の日々の変化への気づきと対応 |

|

周囲の役割

認知症を抱えるお年寄りに対する家庭内暴力は、家族内の問題として隠されやすく、表面化しにくいという問題があります。早期発見のためには、周りの人たちの気づきと適切な行動が何よりも大切です。

お年寄りに何らかの変化が見られたら、まずは声をかけて様子を伺うことから始めましょう。些細な変化も見逃さず、普段と違う様子に気づいたら積極的に関わり、お年寄りが安心して話せる雰囲気を作ってあげることが重要です。

近所にお住まいの方も、お年寄りの家庭の様子に気を配りましょう。いつも聞こえていた話し声が聞こえなくなったり、ゴミ出しの様子がおかしいなど、少しでも気になることがあれば、ためらわずに地域の相談窓口や関係機関に連絡してください。家庭内暴力は決して他人事ではありません。地域全体で高齢者を見守り、支え合う仕組みを作ることで、未h前に防ぐことにつながります。

認知症の高齢者は、判断能力や記憶が低下している場合があり、被害を受けていても自分から助けを求めることが難しいことがあります。また、家族以外との交流が少ない高齢者も、被害を相談しにくい状況に置かれている可能性があります。だからこそ、周りの人が積極的に声をかけて様子を伺い、異変に気づいたらためらわずに行動することが重要です。

お年寄りが安心して生活できる地域社会を作るためには、私たち一人ひとりの意識と行動が欠かせません。日頃から地域のお年寄りに関心を持ち、温かい声かけや見守りを通して、誰もが安心して暮らせるまちづくりを目指しましょう。

| 認知症高齢者への家庭内暴力 | 対策 |

|---|---|

| 問題点:家族内の問題として隠されやすく、表面化しにくい。早期発見には周囲の気づきと適切な行動が重要。 |

|

| 近所の人も家庭の様子に気を配り、いつもと違う点があれば地域の相談窓口や関係機関に連絡する。 |

|

| 認知症高齢者は、判断能力や記憶が低下し、自分から助けを求めることが難しい場合がある。家族以外との交流が少ない高齢者も、被害を相談しにくい。 |

|

| 高齢者が安心して生活できる地域社会を作るには、一人ひとりの意識と行動が不可欠。 |

|

まとめ

認知症の高齢者に対する虐待は、見過ごされがちですが、深刻な問題です。認知症によって、高齢者自身は被害を訴えることや、状況を理解することが難しく、また、周囲も認知症の症状と誤解してしまう可能性があるため、発見が遅れるケースが多いのです。虐待は身体的な暴力だけでなく、暴言や無視、経済的な搾取など様々な形をとります。介護の現場では、常に虐待の可能性を念頭に置き、高齢者の表情や行動の変化に注意を払う必要があります。

認知症は、記憶力や判断力の低下だけでなく、感情のコントロールが難しくなることもあります。そのため、介護者は認知症についての正しい知識を持ち、高齢者の行動の背景にある苦しみや不安を理解することが大切です。そして、介護者の精神的、身体的な負担を軽減するための支援体制を整えることも重要です。介護者は一人で抱え込まず、周りの人に相談したり、専門機関のサポートを受けたりすることで、虐待のリスクを減らすことができます。

高齢者自身も、認知症について理解し、虐待されていると感じたときに助けを求める方法を知っておく必要があります。地域包括支援センターや高齢者相談窓口などの連絡先を把握しておくことが大切です。また、地域住民も高齢者の様子に気を配り、異変に気づいたら声をかける、相談に乗るなど、積極的に関わることで、虐待の発生を防ぎ、早期発見につながります。

高齢者が安心して暮らせる社会を作るためには、私たち皆の協力が不可欠です。行政は、相談窓口の充実や、介護者支援の拡充などに取り組む必要があります。そして、私たち一人ひとりが、高齢者の尊厳を守り、安全な生活を保障するという意識を持つことが大切です。共にこの問題に取り組み、誰もが安心して暮らせる温かい社会を目指しましょう。

| 問題 | 原因 | 対策 | 関係者 |

|---|---|---|---|

| 認知症高齢者への虐待 | 高齢者

周囲

|

|

|

| 認知症高齢者の安全な生活の確保 |

|

|

|