作話:記憶の謎を解き明かす

介護を学びたい

先生、「作話」って、介護の場面でよく聞く言葉ですが、実際にはどういうことですか?例えば、おばあちゃんが「昨日、息子が家に来た」って言うけれど、実際には来ていない、こんな場合も作話ですか?

介護の研究家

そうだね。いい例だね。実際に息子さんは来ていないのに、来たと言っている。これが作話にあたるね。認知症の症状の一つとして見られることが多いんだ。

介護を学びたい

じゃあ、おばあちゃんは嘘をついているんですか?

介護の研究家

嘘をついているというよりは、本人は本当に息子さんが来たと信じているんだ。記憶が曖昧になったり、混乱したりすることで、実際には起こらなかったことを事実のように話してしまう。これが作話なんだよ。

作話とは。

『作話』とは、実際には経験していないことを、まるで自分が経験したかのように話すことを指します。この言葉は、介護や介助の場面で、相手が事実と異なることを話す場合に使われることがあります。

作話とは何か

作話とは、実際には起こっていない出来事を、まるで本当にあったことのように話すことです。例えば、実際には家にいたにも関わらず、「昨日、デパートへ買い物に行った」と話したり、会ったことのない人と会ったと主張したりすることがあります。

作話で重要なのは、話している本人は嘘をついている認識がないということです。本人は話している内容を真実だと心から信じ込んでいます。そのため、たとえ周囲から「それは違う」と指摘されても、本人は納得せず、かえって混乱したり、不安になったりすることがあります。作話は、記憶の欠落を無意識のうちに埋め合わせようとする脳の働きによるものと考えられています。

作話は、認知症の症状としてよく見られます。認知症では、脳の機能が低下することで記憶障害が起こり、その空白を埋めるために作話が現れることがあります。また、うつ病や脳の損傷など、他の病気でも作話が見られることがあります。

しかし、病気ではない健康な人でも、強い疲れや精神的な負担を感じている時などに、一時的に作話をすることがあります。これは、心身への負担によって脳の働きが一時的に不安定になることが原因と考えられます。通常は、十分な休息をとったり、ストレスの原因を取り除いたりすることで改善します。

もし、身近な人が作話をした場合、決して叱ったり、嘘つき呼ばわりしたりしてはいけません。そのような対応は、本人をさらに混乱させ、不安を強めることにつながります。まずは、なぜ作話が出ているのかを理解しようと努め、落ち着いて、優しく接することが大切です。そして、必要に応じて、医師や専門家などに相談することも検討しましょう。作話は、人の記憶の仕組みの複雑さを示す現象の一つと言えるでしょう。

| 作話とは | 実際には起こっていない出来事を、まるで本当にあったことのように話すこと。本人は嘘をついている認識がない。 |

|---|---|

| 作話の例 | 実際には家にいたのに「昨日、デパートへ買い物に行った」と話したり、会ったことのない人と会ったと主張したりする。 |

| 作話のメカニズム | 記憶の欠落を無意識のうちに埋め合わせようとする脳の働きによるものと考えられている。 |

| 作話が見られるケース | 認知症、うつ病、脳の損傷など。健康な人でも、強い疲れや精神的な負担を感じている時に一時的に作話をすることがある。 |

| 作話への対応 | 叱ったり、嘘つき呼ばわりしたりしてはいけない。落ち着いて優しく接し、必要に応じて医師や専門家に相談する。 |

作話の種類

作話には大きく分けて二つの種類があります。一つは即時作話、もう一つは想起に基づく作話です。

即時作話は、その場で問いかけられたことに対して、すぐに答えられない時に、とっさに事実とは異なることを作り上げてしまうことです。まるで、とっさに作り上げたお話のように聞こえますが、本人は嘘をついているつもりはなく、事実を話していると思っています。例えば、昨日の晩ご飯について尋ねられた時、実際には何も食べていなかったとしても、「うどんを食べた」などと答えてしまうことがあります。このように、質問にうまく答えられない時に、その場しのぎで作り話をしてしまうのが即時作話の特徴です。

一方、想起に基づく作話は、過去の記憶を思い出そうとする際に、実際には起こらなかったことや、事実とは異なる細かな部分を付け加えて話してしまうことを指します。過去の出来事を思い出す作業の中で、記憶の欠落部分を無意識に作り話で補ってしまうのです。例えば、子供の頃の思い出について話す時、実際にはいなかった友達や、実際には行かなかった場所について、あたかも本当にあったことのように話してしまうことがあります。これもまた、本人は作り話をしているという自覚はなく、真実を話していると思っています。

このように、どちらも本人は事実を話しているという認識なので、周りの人は作話だと気づきにくいという難しさがあります。見抜くためには、日頃の会話の内容をよく覚えておくことや、具体的な日時や場所などを詳しく尋ねてみることが大切です。ただし、頭ごなしに嘘だと決めつけたり、責めたりするのではなく、なぜ作話をしてしまうのか、その背景にある不安や混乱を理解しようと努めることが重要です。

| 作話の種類 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 即時作話 | その場で問いかけられたことに対して、すぐに答えられない時に、とっさに事実とは異なることを作り上げてしまう。 | 昨日の晩ご飯について聞かれた時、実際には何も食べていなかったとしても、「うどんを食べた」などと答える。 |

| 想起に基づく作話 | 過去の記憶を思い出そうとする際に、実際には起こらなかったことや、事実とは異なる細かな部分を付け加えて話してしまう。 | 子供の頃の思い出について話す時、実際にはいなかった友達や、実際には行かなかった場所について、あたかも本当にあったことのように話す。 |

共通点:本人は事実を話しているという認識なので、周りの人は作話だと気づきにくい。

作話を見抜くためのポイント:

- 日頃の会話の内容をよく覚えておく

- 具体的な日時や場所などを詳しく尋ねてみる

- 頭ごなしに嘘だと決めつけたり、責めたりするのではなく、なぜ作話をしてしまうのか、その背景にある不安や混乱を理解しようと努める

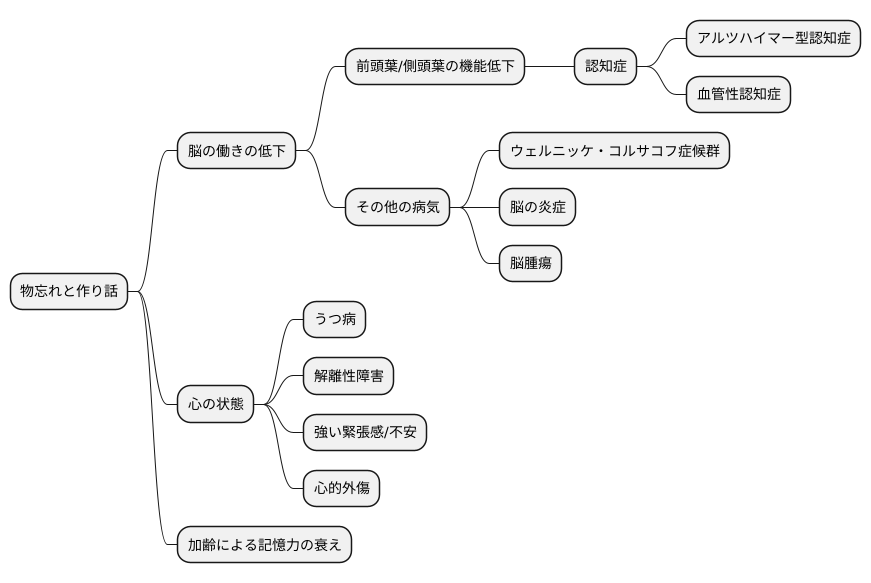

作話の背景にあるもの

物忘れが進んで作り話をしてしまうのには、様々な理由が考えられます。よく見られるのは、脳の働きが弱くなってしまうことです。特に、記憶を司る脳の部分である前頭葉や側頭葉の働きが悪くなると、作り話をすることが多くなります。もの忘れがだんだんひどくなる病気である認知症、特にアルツハイマー型認知症や血管性認知症では、記憶の障害が進むにつれて作り話が目立つようになります。その他にも、ウェルニッケ・コルサコフ症候群や脳の炎症、脳腫瘍といった病気でも作り話が起きることがあります。

心の状態も作り話に影響します。例えば、気分が落ち込んで何もやる気が起きないうつ病や、自分と周りの世界を切り離して感じてしまう解離性障害では、現実から逃げるために作り話をすることがあります。また、強い緊張感や不安、心に傷を負うような体験も作り話のきっかけとなることがあります。

年を重ねるにつれて記憶力が少しずつ衰えていくことも、作り話の一因となります。記憶が薄れてしまう部分を無意識に作り話で補おうとするためです。このような加齢による作り話は、認知症とは異なり、日常生活に大きな支障がない場合が多いです。しかし、本人が作り話に気づかず、周囲との関係に問題が生じることもあるため、周りの人の理解と適切な対応が重要になります。物忘れや作り話は誰にでも起こりうることです。本人の気持ちに寄り添いながら、穏やかに接することが大切です。そして、必要に応じて専門家に相談することで、より良い対応策を見つけることができます。

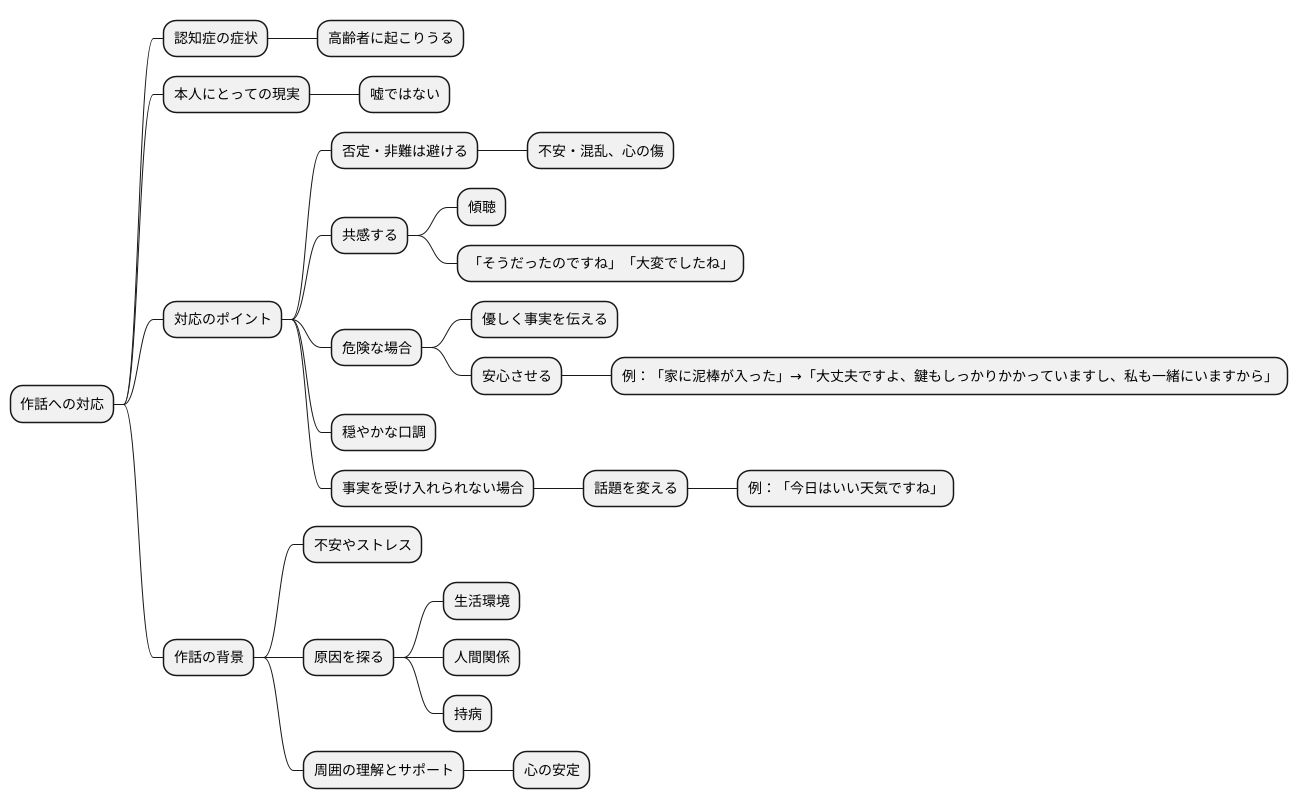

作話への対応

作話とは、事実ではないことをあたかも真実のように話すことです。認知症の症状としてよく見られますが、高齢者の方であれば誰にでも起こりうるものです。作話をするご本人にとって、それは現実であり、嘘をついているつもりはありません。ですから、対応する際は頭ごなしに否定したり、嘘をついていると責めたりすることは絶対に避けなければなりません。そのような対応は、ご本人に大きな不安や混乱を与え、心を深く傷つけてしまう可能性があります。

まずはご本人の言葉にじっくりと耳を傾け、穏やかに共感する姿勢を示すことが大切です。「そうだったのですね」「大変でしたね」など、相槌を打ちながら、ご本人の気持ちを理解しようと努めましょう。もし作話の内容が周りの人やご本人にとって危険な場合、例えば「家に泥棒が入った」などといった場合は、優しく事実を伝え、安心させる必要があります。「大丈夫ですよ、鍵もしっかりかかっていますし、私も一緒にいますから」といった言葉をかけて、不安を取り除いてあげましょう。

ただし、事実を伝える際も、ご本人を否定するような言い方は避け、あくまでも穏やかな口調で話しかけることが重要です。もしご本人が事実を受け入れられない場合は、無理に訂正しようとせず、話題を変えるなどの工夫をしましょう。例えば、「今日はいい天気ですね」などと、別の話題に自然に移行することで、作話に固執することを防ぐことができます。

作話は、ご本人が何らかの不安やストレスを抱えているサインである可能性もあります。ですから、作話の背景にある原因を探ることも重要です。ご本人の生活環境や人間関係、持病など、様々な要因が考えられますので、普段の様子をよく観察し、何か異変がないか注意深く見守りましょう。必要に応じて、医師や専門家などに相談し、適切な助言や支援を受けることも検討してください。周囲の理解とサポートが、ご本人の心の安定につながります。

作話と記憶のメカニズム

記憶の仕組みは複雑で、思い出す内容は全てが実際に起きたことそのままではありません。まるでパズルのピースのように、記憶は断片的に保存され、思い出す時に繋ぎ合わされます。この時、欠けたピースを埋めるかのように、無い部分を想像や推測で補ってしまうことがあります。これが「作話」と呼ばれる現象です。

作話は、記憶の不完全さを埋め合わせ、辻褄を合わせようとする脳の働きです。例えば、昔の出来事を話す時、実際には経験していない部分を、まるで本当にあったかのように話すことがあります。これは、記憶の欠落を無意識のうちに補っているためで、本人は嘘をついているつもりはありません。むしろ、自分の中では真実だと思い込んで話しているのです。

作話は、認知症の方に多く見られますが、健康な人でも、疲労やストレスが強い時などに起こることがあります。例えば、疲れている時に、鍵をどこに置いたか思い出せず、実際とは違う場所を探してしまう、といった経験はありませんか?これも、記憶が曖昧になった部分を、無意識に想像で補っていると考えられます。

作話のメカニズムを解明することは、記憶の仕組みを理解する上で重要な鍵となります。脳がどのように情報を保存し、思い出すのか、そして、どのように情報を繋ぎ合わせ、意味づけようとしているのか。作話を通して、これらの謎を解き明かす手がかりが得られると期待されます。

特に、認知症の症状として現れる作話は、患者さん本人だけでなく、周囲の人々にも大きな影響を与えます。記憶の混乱による不安やストレスを軽減し、より良いケアを提供するためにも、作話のメカニズムの解明は不可欠です。今後の研究により、作話のメカニズムがより深く理解され、認知症の治療や予防に繋がる成果が得られることが期待されます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 作話とは | 記憶の断片を繋ぎ合わせる際、欠けた部分を想像や推測で補う現象。本人は真実だと思い込んでいる。 |

| 作話のメカニズム | 記憶の不完全さを埋め合わせ、辻褄を合わせようとする脳の働き。 |

| 作話の発生状況 | 認知症の方に多く見られる。健康な人でも、疲労やストレスが強い時などに起こる。 |

| 作話の例 | 実際には経験していない出来事を、まるで本当にあったかのように話す。 疲れている時に、鍵を実際とは違う場所に置いたと思い込む。 |

| 作話研究の意義 | 記憶の仕組みの理解、認知症の治療や予防に繋がる可能性。 |

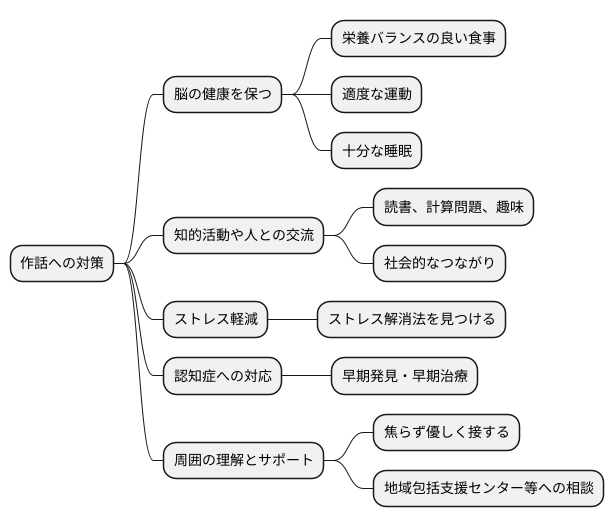

作話の予防と軽減

物忘れが原因で、実際には起こっていないことを話してしまう「作話」。これは、本人が意図的に嘘をついているのではなく、記憶の欠落を埋めようとする脳の働きによるものです。作話を予防し、軽くするためには、いくつかの方法があります。

まず脳の健康を保つことが大切です。脳の働きを活発に保つために、栄養バランスの良い食事を心がけましょう。肉や魚、野菜、果物など様々な食品を組み合わせて食べるのが理想的です。また、体を適度に動かすことも重要です。散歩や軽い体操など、無理なく続けられる運動を見つけましょう。十分な睡眠も欠かせません。睡眠不足は脳の機能を低下させるため、毎日同じ時間に寝起きするなど、規則正しい生活リズムを送りましょう。

知的活動や人との交流も認知機能の維持に役立ちます。本を読んだり、計算問題を解いたり、趣味を楽しんだりすることで、脳に刺激を与えましょう。囲碁や将棋、絵画、音楽など、自分が楽しめる活動を見つけることが大切です。また、家族や友人と会話をしたり、地域活動に参加したりするなど、社会的なつながりを持つことも重要です。

過剰なストレスは脳に悪影響を与えます。ストレスをためこまないように、好きな音楽を聴いたり、ゆっくりお風呂に入ったり、自分なりのストレス解消法を見つけましょう。

認知症は作話の主な原因の一つです。認知症の予防には、前述した生活習慣の改善に加え、早期発見・早期治療が重要です。定期的に健康診断を受けたり、認知機能の検査を受けたりすることで、早期発見につなげましょう。

周囲の理解とサポートも大切です。家族や友人、医療関係者など、周囲の人が作話について理解し、適切な対応をすることで、本人の生活の質を高めることができます。焦らず、優しく接することが大切です。また、地域包括支援センターなどに相談し、専門家の助言を受けることも有効です。