市民後見人:地域で見守る支え

介護を学びたい

先生、「市民後見人」って、成年後見制度で何かお手伝いをするボランティアの人ですよね?でも、専門職の“助っ人”って、具体的にどんなことをするんですか?

介護の研究家

いい質問ですね。成年後見人は、判断能力が不十分な人のために、財産管理や契約、身上監護などを行います。市民後見人は、研修を受けて、家庭裁判所から選ばれると、この成年後見人として活動することができます。

介護を学びたい

なるほど。つまり、市民後見人も、成年後見人として同じように活動するんですね。でも、専門職の“助っ人”という言葉がまだよく分かりません。専門職の人にはどんな人がいるんですか?

介護の研究家

そうですね。専門職には、弁護士や司法書士、社会福祉士などがいます。市民後見人は、必ずしも法律や福祉の専門家ではないので、必要に応じて、これらの専門職に相談したり、協力を得ながら活動することがあります。それが“助っ人”という意味ですね。

市民後見人とは。

「介護」と「介助」といった言葉に関連して、『市民後見人』という用語があります。成年後見制度を進めていくために、専門家の手伝いをする地域住民のボランティアのことです。決められた育成研修を終えてから活動します。

市民後見人とは

市民後見人とは、暮らす地域で判断する力が弱くなったお年寄りや障がいのある方を支える、地域住民による後見人のことです。専門家ではない一般の方が、家庭裁判所によって選ばれ、金銭の管理や日常生活の様々な手伝いといった、暮らしに必要な支えを行います。

お年寄りや障がいのある方の中には、判断する力が十分でないために、自分自身で権利を守ったり、適切な暮らしを送ることが難しい場合があります。このような方を守り、支えるために成年後見制度というものがあります。この制度では、後見人を選ぶことで、本人を代理して必要な手続きや契約などを行うことができます。

成年後見人には、弁護士や司法書士などの専門家がなる場合もありますが、専門家だけでは手が回らないほど、支援を必要とする方がたくさんいます。そこで、地域住民が市民後見人として活躍することで、より細やかで、地域に密着した温かい支えが可能になります。例えば、定期的な訪問や話し相手、買い物や通院の付き添いなど、専門家には難しい細やかな支援ができます。

市民後見人は、無償のボランティア活動ではなく、活動に見合った適切な報酬が支払われます。これは、責任ある役割を担う市民後見人の活動を支え、質の高い支援を長く続けるために大切な仕組みです。報酬があることで、より多くの地域住民が市民後見人となることを後押しし、結果として、支援を必要とする多くの方々を支えることに繋がります。

市民後見人は、地域社会で暮らす人々が、互いに支え合う社会の実現に貢献する重要な役割を担っています。専門家ではないからこそできる、温かい心遣いを大切にした支援は、本人やその家族にとって大きな力となります。市民後見制度の普及は、安心して暮らせる地域社会づくりに大きく貢献するでしょう。

| 市民後見人とは | 地域住民による後見人。家庭裁判所によって選ばれ、判断力が弱くなったお年寄りや障がいのある方の金銭管理や日常生活を支援する。 |

|---|---|

| 対象者 | 判断力が弱く、自身で権利を守ったり適切な暮らしを送ることが難しいお年寄りや障がいのある方。 |

| 成年後見制度 | 後見人が本人に代わり必要な手続きや契約などを行う制度。市民後見人は専門家だけでは手が回らない部分を補完する役割。 |

| 市民後見人の活動内容 | 定期的な訪問、話し相手、買い物や通院の付き添いなど、専門家には難しい細やかな支援。 |

| 報酬 | 無償ボランティアではなく、活動に見合った報酬が支払われる。 |

| 役割 | 地域住民が互いに支え合う社会の実現に貢献。温かい心遣いを大切にした支援を提供。 |

活動内容

市民後見人の活動は、その方の状態に合わせて様々な形で行われます。一人ひとりの暮らしぶりや必要な支援内容をよく把握し、きめ細やかに対応することが大切です。

まず、お金の管理では、預貯金の出し入れや年金の手続き、光熱費や家賃といった日々の支払いを代行します。不必要な出費を防ぎ、財産を適切に管理することで、安心して暮らせるよう支えます。また、介護サービスや病院の利用、福祉サービスの申請といった手続きの支援も行います。必要に応じて、関係機関との連絡や調整を行い、スムーズにサービスが利用できるよう努めます。

日々の暮らしの支援も重要な活動です。買い物や食事の準備、掃除や洗濯といった家事の手伝いを通して、その方の生活を支えます。また、通院の付き添いや外出の支援も行い、社会とのつながりを維持できるよう配慮します。

これらの活動に加えて、その方の意思を尊重し、権利を守ることも市民後見人の大切な役割です。施設に入居する際や重要な契約を結ぶ際には、その方の意思を丁寧に確認し、本当に望んでいる選択ができるよう支援します。もし判断能力が不十分な場合でも、できる限り本人の気持ちを汲み取り、最善の利益を考えた上で支援を行います。

市民後見人は、常に中立的な立場で、公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。その方の利益を最優先に考え、信頼関係を築きながら、より良い生活を送れるよう寄り添っていくことが求められます。

| 市民後見人の活動 | 内容 |

|---|---|

| お金の管理 | 預貯金の出し入れ、年金の手続き、光熱費や家賃の支払い代行、不必要な出費の防止、財産の適切な管理 |

| 手続きの支援 | 介護サービス・病院の利用、福祉サービスの申請、関係機関との連絡・調整 |

| 日々の暮らしの支援 | 買い物、食事の準備、掃除、洗濯、通院の付き添い、外出の支援 |

| 意思の尊重と権利の擁護 | 施設入居・重要契約時の意思確認、判断能力が不十分な場合の意思汲み取りと最善の利益の考慮 |

| 職務遂行の姿勢 | 中立的立場、公正かつ誠実な行動、本人の利益最優先、信頼関係の構築 |

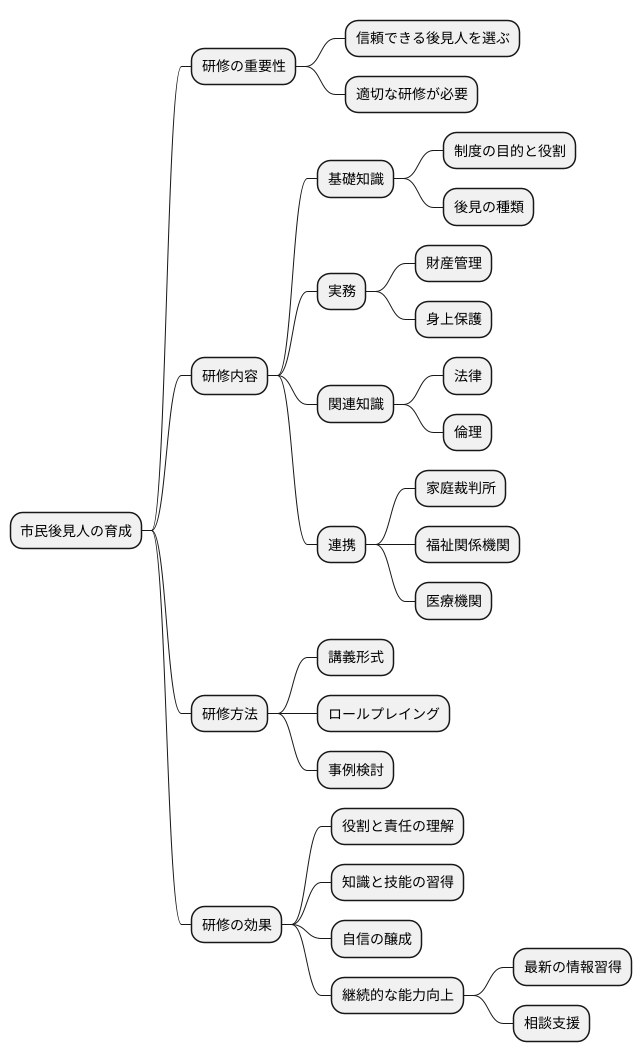

必要な研修

成年後見制度を利用する人が増える中、信頼できる後見人を選ぶことがますます重要になっています。特に、市民後見人は、専門職ではない一般市民が担うため、適切な研修を受けることが不可欠です。

市民後見人になるためには、都道府県や市町村、地域包括支援センターなどが行う養成研修を修了しなければなりません。この研修では、成年後見制度の基礎知識から、実務的な内容まで、幅広く学ぶことができます。まず、制度の目的や役割、後見の種類など、基本的なことを理解します。次に、財産管理や身上保護といった後見事務の実務について、具体的な事例を交えながら学びます。また、成年後見制度に関連する法律や倫理についても、深く掘り下げていきます。さらに、家庭裁判所や福祉関係機関、医療機関など、関係機関との連携方法についても学ぶことで、円滑な後見活動を行うための準備を整えます。

研修は、ただ話を聞く講義形式だけではなく、ロールプレイングや事例検討など、実践的な内容も多く含まれています。例えば、被後見人の状況を想定した模擬体験を通して、現実的な対応力を養います。また、様々な事例を検討することで、問題解決能力や判断力を磨くことができます。

これらの研修を通して、後見人としての役割と責任の重さ、そして必要な知識や技能を身につけることができます。研修を修了することで、自信を持って活動に取り組むための土台ができます。さらに、研修修了後も、継続的な研修会や相談支援を受ける機会が設けられており、常に最新の知識や情報を習得し、後見人としての能力向上に努めることができます。これにより、被後見人の権利を守り、より良い生活を支えることができるのです。

地域貢献

地域社会への貢献は、市民後見人の大切な役割の一つです。高齢化が進むとともに、家族形態も変わり、核家族化が進んでいます。このような社会の変化の中で、地域で見守り、支え合う仕組みは、これまで以上に重要になっています。

市民後見人は、地域住民の一人として、身近な存在だからこそできることがあります。それは、きめ細やかな支援です。困っている人の状況をしっかりと把握し、その人に合った支援を行うことで、地域福祉の向上に貢献しています。例えば、一人暮らしの高齢者の様子を定期的に伺ったり、病院への付き添いをしたり、金銭管理をサポートしたりと、多岐にわたる支援を提供しています。

また、市民後見人の活動は、地域住民の意識を高めることにもつながります。高齢者や障がいのある方を支えるためには、地域全体の協力が必要です。市民後見人の活動を通して、地域住民が、高齢者や障がいのある方の生活について理解を深め、支えることの大切さを認識することで、地域全体で支える雰囲気を作ることができます。

さらに、市民後見人という存在が地域に広まることで、安心して暮らせる地域社会の実現に近づくことができます。高齢や障がいによって、判断能力が低下した場合でも、市民後見人が地域で活躍することで、適切な支援を受けながら、安心して地域で生活を送ることができます。誰もが安心して暮らせる地域社会の実現に向けて、市民後見人の活動は、大きな期待を担っています。

| 市民後見人の役割 | 内容 | 効果 |

|---|---|---|

| きめ細やかな支援 | 一人暮らしの高齢者の様子を定期的に伺う、病院への付き添い、金銭管理のサポートなど | 地域福祉の向上 |

| 地域住民の意識を高める | 高齢者や障がいのある方の生活について理解を深める機会を提供 | 地域全体で支える雰囲気づくり |

| 安心して暮らせる地域社会の実現 | 判断能力が低下した場合でも、適切な支援を受けながら生活を送れる環境を整備 | 誰もが安心して暮らせる地域社会の実現 |

専門職との連携

市民後見人は、単独で活動するのではなく、司法書士や社会福祉士、弁護士、医師、ケアマネージャーといった様々な専門職と連携を取りながら活動します。

市民後見制度を利用する方の状況は一人ひとり異なり、財産管理や身上監護、医療に関することなど、複雑で専門的な知識や経験が必要となる場面も少なくありません。このような場面において、市民後見人は自らの判断で行動するのではなく、関連する専門職に相談し、助言や指導を受けることが重要です。例えば、被後見人の財産に関する複雑な法律問題が生じた場合には、司法書士や弁護士に相談し、適切な対応を検討します。また、被後見人の健康状態が悪化し、医療的な判断が必要になった場合には、医師の助言を仰ぎます。

専門職との連携は、より適切な支援を提供する上で欠かせないものです。市民後見人は、それぞれの専門職が持つ知識や経験を尊重し、積極的に連携していく必要があります。また、複雑な事案に直面した場合には、専門職と協力して解決策を探ることが重要です。例えば、被後見人が認知症を患っており、自宅での生活が困難になった場合、ケアマネージャーや社会福祉士と連携し、適切な施設への入所手続きを進めるといった協力体制が必要です。

市民後見人と専門職がそれぞれの強みを活かし、緊密に連携することで、多様なニーズに対応できる柔軟な支援体制を築くことができます。市民後見人は、専門職を支える「助っ人」として、地域福祉の大切な担い手としての役割を担っています。そして、専門職からの助言や指導を積極的に受けることで、被後見人の権利を守り、その人らしい生活を支えることができます。

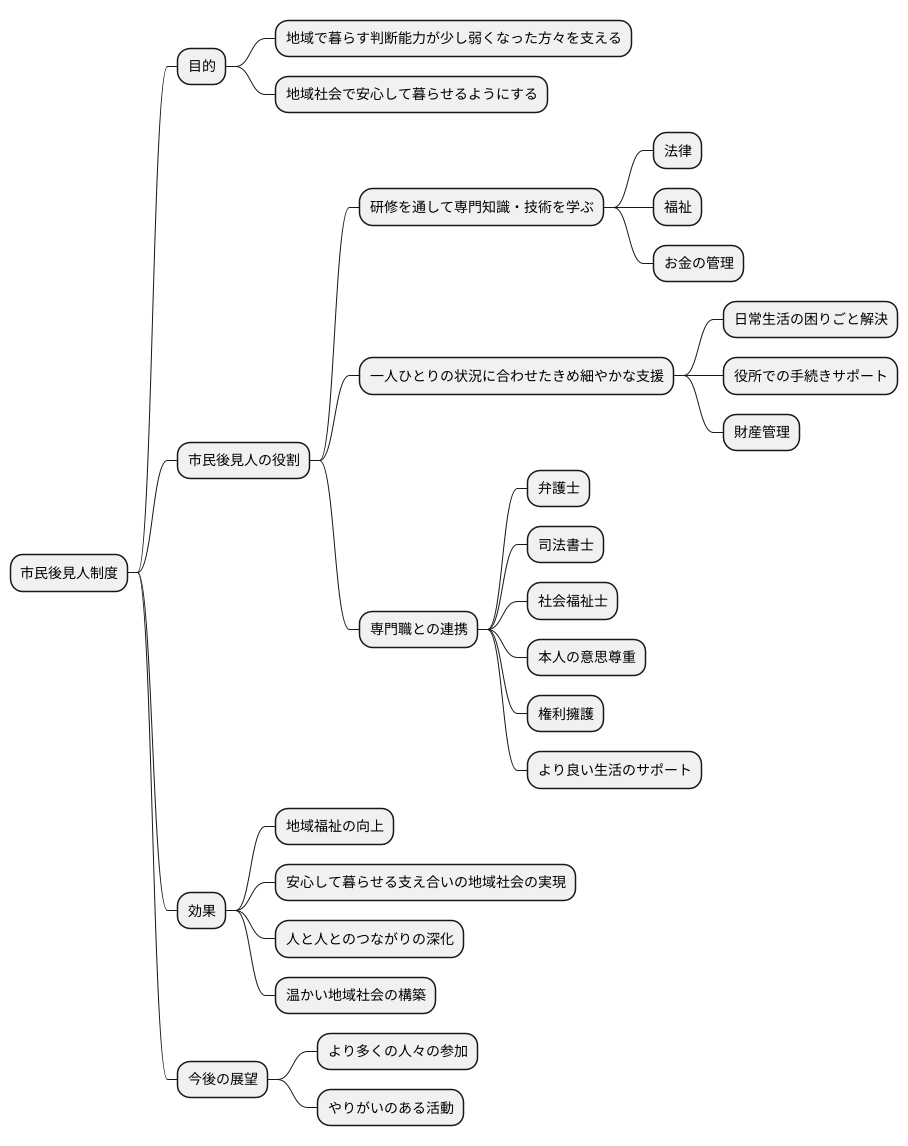

まとめ

地域で暮らす判断能力が少し弱くなった方々を支えるために、市民後見人という制度があります。この制度は、地域社会で安心して暮らせるように、重要な役割を担っています。

市民後見人は、研修を通して、法律や福祉、お金の管理など、後見に関する専門的な知識や技術を学びます。さらに、地域住民ならではの視点や経験を活かし、一人ひとりの状況に合わせた、きめ細やかな支援を提供します。例えば、日常生活の困りごとを一緒に解決したり、役所での手続きをサポートしたり、財産の管理を手伝ったりするなど、様々な形で寄り添います。

市民後見人は、専門職である弁護士や司法書士、社会福祉士などと連携を取りながら活動します。専門家のアドバイスを受けながら、常に本人の意思を尊重し、権利を守り、より良い生活が送れるようにサポートすることが大切です。

市民後見人は、地域福祉の向上にも大きく貢献します。高齢化が進む中で、判断能力が弱くなった方を地域全体で支える仕組みは、ますます重要になっています。市民後見人制度の普及によって、誰もが安心して暮らせる、支え合いの地域社会の実現につながることが期待されています。

今後、より多くの人々が市民後見人としての活動に関心を持ち、参加していくことが望まれます。地域の一員として、誰かの力になりたい、地域に貢献したいという思いを持つ方々にとって、市民後見人はやりがいのある活動となるでしょう。そして、市民後見人の活動を通して、人と人とのつながりが深まり、温かい地域社会が築かれていくことでしょう。