信頼関係を築くラポール

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の場面で『ラポール』という言葉が出てきたのですが、人と人との信頼関係のことですよね?もう少し詳しく教えてください。

介護の研究家

そうだね。「ラポール」はもともとは臨床心理学の用語で、人と人との間に築かれる信頼関係、心が通い合う状態のことを指すよ。介護や介助においては、まさに利用者さんと支援者の間の良好な関係性を築く上で大切な概念なんだ。

介護を学びたい

介護と介助、どちらにも共通して大切な概念なんですね。具体的にどのような状態だとラポールが形成されていると言えるのでしょうか?

介護の研究家

そうだね。例えば、利用者さんが安心して自分の気持ちを話せたり、支援者が利用者さんの気持ちを理解しようと努め、共感的に接することで、信頼関係が深まり、ラポールが形成されていくと言えるだろうね。

ラポールとは。

「介護」と「介助」について、人と人との信頼関係を表す『ラポール』という心理学の言葉を使って説明します。

ラポールとは

人と人とが穏やかに繋がる調和した間柄のことを、ラポールと言います。この言葉は、もともと心の専門家が相談者との信頼関係を表すために使っていたものでした。今では、医療や介護、教育、仕事の場など、様々な場面で使われています。

ラポールが築かれると、お互いに心を開き、安心して話し合うことができます。信頼関係がしっかりと築けていると、相手の話に素直に耳を傾け、相手の気持ちを汲み取りやすくなります。また、自分の考えや気持ちを伝えやすくなるため、お互いをより深く理解することができます。良いラポールは、良い話し合いを生み出し、より良い結果に繋がります。

ラポールは目に見えるものではありませんが、お互いの表情や態度、話し方などから感じ取ることができます。温かい雰囲気の中で、自然な笑顔で会話ができている時は、ラポールが築けていると言えるでしょう。反対に、緊張した面持ちで、ぎこちない会話しかできない時は、ラポールが築けていないかもしれません。

ラポールはすぐに築けるものではなく、時間をかけてじっくりと育てていく必要があります。日々の会話の中で、相手の言葉に耳を傾け、共感する姿勢を見せることが大切です。また、自分の気持ちや考えを正直に伝えることも、信頼関係を築く上で重要です。

介護の現場では、ラポール形成は特に重要です。要介護者にとって、介護者は日常生活を支える上で欠かせない存在です。信頼関係が築けていなければ、安心して身体を任せたり、心を開いて悩みを打ち明けたりすることは難しいでしょう。介護者は、要介護者の言葉にじっくりと耳を傾け、表情や仕草をよく観察することで、その方の気持ちやニーズを理解しようと努める必要があります。そして、常に寄り添う姿勢を示すことが、強いラポールに繋がります。

| ラポールとは | 人と人とが穏やかに繋がる調和した間柄。心の専門家が相談者との信頼関係を表す言葉だった。 |

|---|---|

| ラポールのメリット |

|

| ラポールが築けている状態 | 温かい雰囲気の中で自然な笑顔で会話ができる |

| ラポールが築けていない状態 | 緊張した面持ちでぎこちない会話しかできない |

| ラポールの築き方 |

|

| 介護におけるラポールの重要性 |

|

介護における重要性

人と人とが関わり合う介護の現場では、温かい信頼関係を築くことがとても大切です。この信頼関係は専門用語で「ラポール」と呼ばれ、介護の質を高める上で欠かせない要素となっています。

日常生活を送る上で助けが必要な方々にとって、介護者は単なるお世話をする人ではありません。食事や入浴、排泄といった身体的な介助はもちろんのこと、心の支えとなる大切な存在です。強い信頼関係があれば、安心して身体を委ねることができ、心を開いて自分の気持ちを伝えることができます。

介護者は、信頼関係を通して相手の望みや気持ち、そして状況を深く理解することができます。言葉でうまく伝えられない方のサインにも気づき、必要なケアを的確に行うことができます。例えば、表情の変化や仕草、声のトーンなどから、隠れた不安や痛み、喜びを読み取ることができます。

身体的なケアだけでなく、心のケアも介護には欠かせません。日々の暮らしの中で、寂しさや不安を感じている方も多くいます。信頼関係があれば、じっくりと話を聞くことで心の負担を軽くし、穏やかな気持ちで日々を過ごせるように支えることができます。

介護の仕事は、肉体的にも精神的にも負担が大きい仕事です。しかし、利用者の方々と心を通わせることで、仕事への意欲を高め、やりがいを感じることができます。良好な人間関係を築くことは、介護者自身の心の支えにもなります。

信頼関係は、言葉遣いや態度、接し方など、小さなことの積み重ねで築かれていきます。相手を思いやる温かい心で接することで、より良い介護が実現できるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 信頼関係の重要性 | 介護の質を高める上で欠かせない要素。安心して身体を委ね、心を開いて気持ちを伝えることができる。 |

| 介護者の役割 | 身体介助だけでなく、心の支えとなる大切な存在。 |

| 信頼関係のメリット(利用者) | 安心してケアを受けられる、気持ちを伝えやすい、隠れた不安や痛み、喜びを理解してもらえる。 |

| 信頼関係のメリット(介護者) | 相手の望みや状況を深く理解できる、的確なケアを行える、仕事への意欲を高め、やりがいを感じられる、心の支えになる。 |

| 心のケアの重要性 | 寂しさや不安の軽減、穏やかな気持ちで日々を過ごせるように支える。 |

| 信頼関係の構築方法 | 言葉遣い、態度、接し方など小さなことの積み重ね。相手を思いやる温かい心で接する。 |

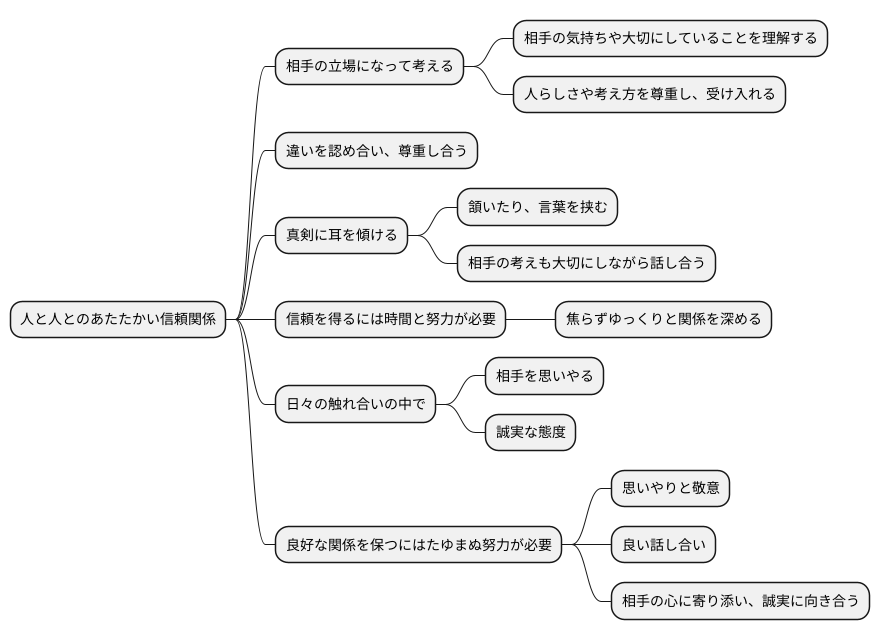

築き方

人と人との間にある、あたたかく、信頼し合える間柄。これを作るには、相手への思いやりと敬う気持ちが欠かせません。まずは、相手の立場になって、物事を考えてみましょう。どんな気持ちでいるのか、何を大切に思っているのか、理解しようと努めることが大切です。そして、その人らしさや、大切にしている考え方を尊重し、そのままの姿を受け入れることも重要です。人はそれぞれ違います。だからこそ、違いを認め合い、尊重し合うことで、良好な関係性が築けるのです。

話しをするときには、相手の言葉に真剣に耳を傾けましょう。ただ聞くだけでなく、頷いたり、言葉を挟んだりすることで、「あなたの話を真剣に聞いています」という気持ちを表すことが大切です。自分の考えを一方的に伝えるのではなく、相手の考えも大切にしながら、話し合いを通して、お互いの理解を深めていくことが重要です。信頼を得るには、時間と地道な努力が必要です。焦らず、ゆっくりと関係を深めていきましょう。日々の触れ合いの中で、相手を思いやる気持ちを忘れずに、誠実な態度で接することで、少しずつ信頼関係が育まれていきます。

良い関係は、一度出来上がったからといって、ずっと続くとは限りません。保ち続けるためには、たゆまぬ努力が必要です。いつも相手への思いやりと敬う気持ちを忘れずに、良い話し合いを心がけることで、良好な関係を保つことができます。温かく、信頼できる間柄は、一朝一夕に築けるものではありません。相手の心に寄り添い、誠実に向き合うことで、初めて築かれるものなのです。

具体的な方法

温かい雰囲気作りを大切に、信頼関係を築く具体的な方法についてお話します。まず、笑顔で接することは基本です。柔らかな笑顔は相手に安心感を与え、親しみやすい印象を与えます。緊張を和らげ、心を開きやすくする効果があります。次に、相手の目を見て話すことも大切です。しっかりと視線を合わせることで、真剣に話を聞いている姿勢が伝わり、信頼感が生まれます。「あなたの言葉に耳を傾けています」というメッセージが、目を通して相手に届くのです。

相手の名前を呼ぶことも、良好な関係を築く上で効果的です。名前は、その人を表す大切なものです。名前を呼ぶことで、相手に特別な存在だと感じさせ、親近感を高めることができます。会話の内容にも気を配りましょう。相手の興味や関心のある話題を選び、共感できる部分を探しながら会話を進めることで、心の距離を縮めることができます。好きな物事について語り合う時間は、お互いの理解を深める良い機会となります。

相手の話を最後まで丁寧に聞き、途中で遮らないようにしましょう。自分の意見を一方的に押し付けるのではなく、相手の考えを尊重することが大切です。じっくりと耳を傾けることで、相手は安心して自分の気持ちを話すことができます。また、適度な褒め言葉や感謝の言葉も、良好な人間関係を築く上で効果的です。「よく頑張りましたね」「ありがとう」といった言葉は、相手の努力や行動を認め、感謝の気持ちを伝える大切な手段です。相手との距離を縮め、信頼関係を深めることができます。ただし、褒め言葉は誠実な気持ちで伝え、過剰にならないように注意しましょう。心からの言葉でなければ、かえって逆効果になることもあります。

| 信頼関係を築くための具体的な方法 | 詳細 |

|---|---|

| 笑顔で接する | 相手に安心感を与え、親しみやすい印象を与える。緊張を和らげ、心を開きやすくする。 |

| 相手の目を見て話す | 真剣に話を聞いている姿勢が伝わり、信頼感が生まれる。 |

| 相手の名前を呼ぶ | 相手に特別な存在だと感じさせ、親近感を高める。 |

| 相手の興味や関心のある話題を選ぶ | 共感できる部分を探しながら会話を進めることで、心の距離を縮める。 |

| 相手の話を最後まで丁寧に聞き、途中で遮らない | 相手の考えを尊重し、安心して気持ちを話せるようにする。 |

| 適度な褒め言葉や感謝の言葉 | 相手の努力や行動を認め、感謝の気持ちを伝える。 |

| 褒め言葉は誠実な気持ちで伝える | 心からの言葉でなければ逆効果になる場合も。 |

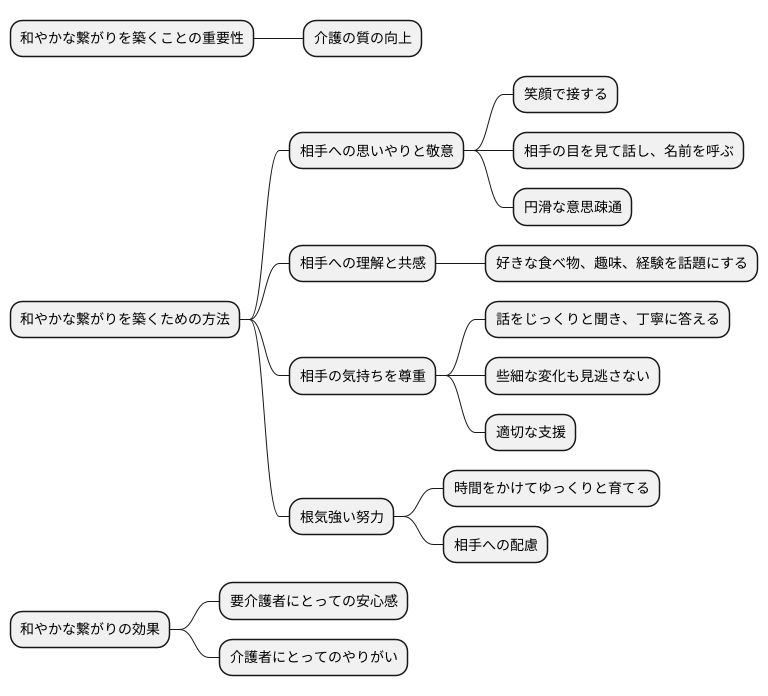

まとめ

人と人との間で良い関係を築くためには、お互いの信頼関係が不可欠です。特に、介護の現場では、この信頼関係を「和やかな繋がり」と呼び、これを築くことがとても重要になります。なぜなら、要介護者の方と介護をする方の間に良好な和やかな繋がりができているかどうかで、介護の質が大きく変わってくるからです。

この和やかな繋がりを築くためには、相手への思いやりと敬意を払い、真心をもって接することが大切です。いつも笑顔で接し、相手の目を見て話し、名前を呼ぶといった具体的な行動を心がけることで、円滑な意思疎通ができ、信頼関係を築くことができます。

例えば、要介護者の方の好きな食べ物や趣味、これまでの経験などを話題にすることで、相手への理解を深め、共感することができます。また、相手の気持ちを尊重し、話をじっくりと聞き、丁寧に答えることも大切です。些細な変化も見逃さず、体調や気分に気を配り、必要な時には適切な支援を行うことも、和やかな繋がりを深める上で重要です。

和やかな繋がりは、一朝一夕で築けるものではありません。時間をかけて、ゆっくりと育てていく必要があります。毎日の関わりの中で、相手への配慮を忘れず、根気強く努力を続けることで、良好な和やかな繋がりを保つことができます。

和やかな繋がりを築くことは、要介護者の方と介護をする方の両方にとって、より良い介護を実現するための大切な鍵となります。要介護者の方にとっては、安心して生活を送るための支えとなり、介護をする方にとっては、やりがいを感じ、より質の高い介護を提供するための原動力となるでしょう。