生活の質を高める介護を目指して

介護を学びたい

先生、「生活の質」って、人によって求めるものが違いますよね?介護の現場では、どうやってその人の「生活の質」を判断するのですか?

介護の研究家

いい質問ですね。確かに「生活の質」は人それぞれです。介護の現場では、その人にとって何が大切かを、本人や家族とよく話し合って理解するように努めます。例えば、毎朝コーヒーを飲むことが日課になっている人にとっては、それを続けられるように支援することも「生活の質」の向上につながります。

介護を学びたい

なるほど。でも、もし本人が自分の気持ちをうまく伝えられない場合はどうするのですか?

介護の研究家

その場合は、普段の様子をよく観察したり、家族から情報を gather したりします。表情や行動から、何が好きなのか、何が嫌なのかを推測し、その人に合った支援を考えます。大切なのは、常にその人中心のケアを心がけることです。

QOLとは。

「介護」と「介助」について。よく使われる言葉に「生活の質」を表す「QOL」というものがあります。これは「Quality of Life」の略語で、「生活の質」や「人生の質」という意味です。介護の現場では、お年寄りや体の不自由な方が、より良い人生を送れるように、どのようなお手伝いが必要かを考えるときの目安としてよく使われています。

生活の質とは

「生活の質」とは、人が人生にどれだけの満足感を得ているかを示す考え方です。これは、よく「クオリティ・オブ・ライフ」の頭文字をとって「QOL」とも呼ばれます。この「生活の質」は、体の健康状態が良いかどうかだけでなく、心の充足感、人との繋がり、お金の安定など、様々な要素が複雑に関係し合ってできています。

人によって大切に思うことは違いますし、同じ人でも年齢や置かれている状況によって変化します。若い頃は仕事での成功を重視していた人が、年を重ねるにつれて家族との時間を大切に感じるようになる、といった変化はよくあることです。病気や怪我で体の自由が利かなくなると、それまで当たり前だった日常生活のありがたみに改めて気付くこともあります。このように、「生活の質」は、他人が決めることではなく、あくまでその人自身がどう感じるかが重要になります。そのため、数字で測れるようなものではありません。

介護の仕事では、利用者の方々がどのような暮らしを送りたいと考えているのか、何に喜びや生きがいを感じているのかを理解し、その気持ちに寄り添うことがとても大切です。「みんな同じように」ではなく、一人ひとりの価値観や望みを尊重した、その人に合った支援を心がける必要があります。

「生活の質」を高めるためには、体の世話をするだけでなく、心のケアにも力を入れなければなりません。利用者の方々が安心して穏やかに過ごせる場所を作り、自分らしく生き生きと暮らせるように支えていくことが求められます。例えば、好きな音楽を聴いたり、思い出の写真を見たり、趣味を楽しんだり、といった活動を通して、心にも潤いを与え、毎日を楽しく過ごせるように支援していくことが重要です。このように、心と体の両面から支えることで、その人らしい充実した生活を送れるようにお手伝いしていくことが、介護の大きな役割と言えるでしょう。

| キーワード | 説明 |

|---|---|

| 生活の質(QOL) | 人生への満足度。体の健康、心の充足感、人との繋がり、経済的安定など様々な要素が関係する。個人差があり、年齢や状況によっても変化する。 |

| 介護における重要性 | 利用者個人の価値観や望みを理解し、尊重した支援をすることが大切。 |

| 生活の質を高めるためには | 身体の世話だけでなく、心のケアも大切。安心できる環境を提供し、趣味や活動を通して生きがいを支援する。 |

| 介護の役割 | 心身の両面から支え、利用者らしい充実した生活を支援すること。 |

介護における重要性

人の一生において、心身共に健康で自分らしく生き生きと暮らせることは、何よりも大切なことです。これは「生活の質」とも言われ、特に支援を必要とする方々にとっては、その重要性がより一層増します。加齢や病気、障がいなどによって体が不自由になったとしても、人として尊厳を持ち、日々の暮らしに喜びを感じながら生きていくことは誰にとっても望ましいことです。

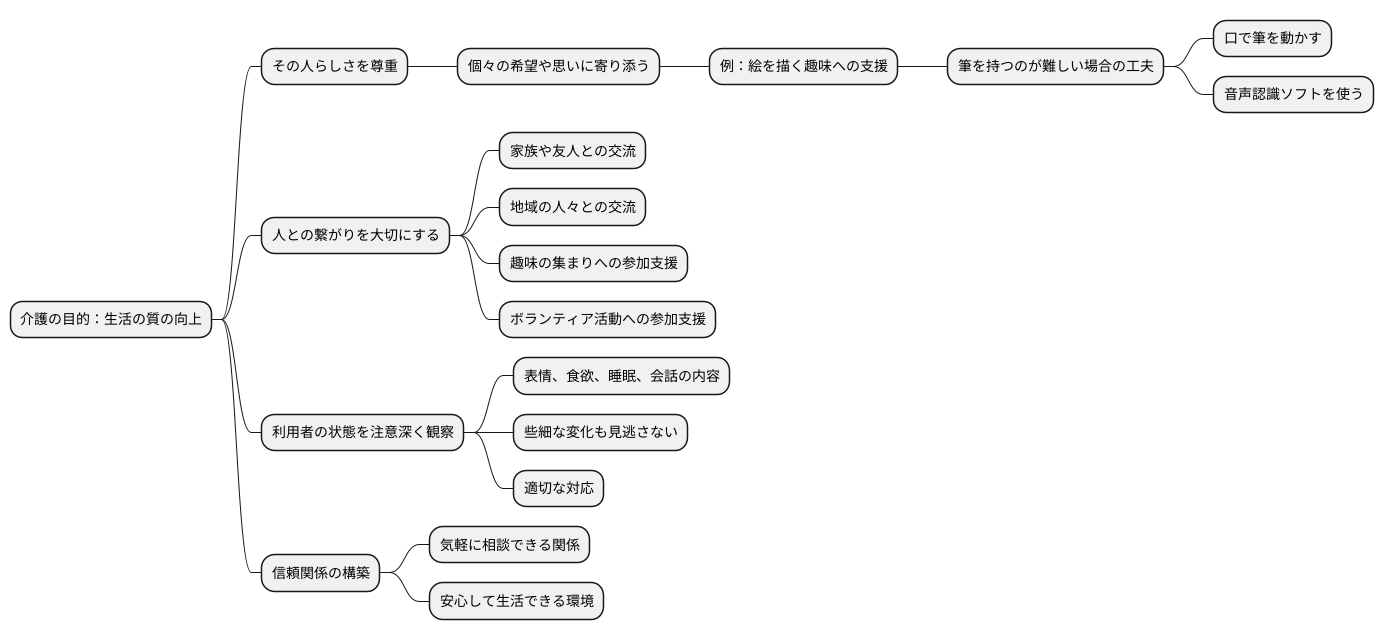

介護の現場では、こうした生活の質を高めることが最優先事項となります。食事や入浴、トイレの介助といった基本的な体の世話はもちろんのこと、それ以上に大切なのは、その人らしさを尊重し、個々の希望や思いに寄り添うことです。例えば、以前は絵を描くことが趣味だった方が、体の衰えによって筆を持つのが難しくなったとします。このような場合、介護者はすぐに諦めるのではなく、他の方法で絵を描けるように工夫を凝らすことが求められます。指先で描くのが難しければ、口を使って筆を動かしたり、音声認識ソフトを使って絵を描いたり、様々な可能性を探ることが大切です。

また、人との繋がりも生活の質を高める上で重要な要素です。家族や友人、地域の人々との交流を促したり、趣味の集まりやボランティア活動への参加を支援したりすることで、社会との繋がりを維持し、孤立を防ぐことができます。

介護職員は、常に利用者の状態を注意深く観察し、些細な変化も見逃さないように気を配る必要があります。表情や食欲、睡眠の状態、会話の内容などから、心身の変化を読み取り、適切な対応をすることが求められます。そのためには、日頃から利用者と積極的にコミュニケーションを取り、信頼関係を築くことが不可欠です。何でも気軽に相談できる関係性を築くことで、利用者は安心して生活を送ることができ、生活の質の向上に繋がります。介護とは、単に体の世話をするだけでなく、その人の人生を支え、より良く生きるためのお手伝いをすることなのです。

QOL向上のための具体的取り組み

暮らしの質を高めるためには、一人ひとりの状況に合わせた細やかな工夫が必要です。そのために、様々な具体的な行動を起こすことができます。

まず、利用者の方々がこれまでの人生で培ってきた趣味や得意なことを活かせる場を提供することが大切です。絵を描くことが好きな方には絵画教室への参加を促したり、音楽が好きな方には楽器演奏の機会を設けたりすることで、生きがいを感じ、毎日を楽しく過ごせるように支援します。また、地域社会とのつながりを深めることも重要です。地域の行事への参加やボランティア活動への参加を支援することで、社会との関わりを維持し、孤立を防ぐことができます。

次に、住み慣れた家で安心して暮らせるように、住まいの環境を整えることも大切です。手すりの設置や段差解消などの住宅改修や、車椅子や歩行器などの福祉用具の導入を支援することで、利用者の方々の身体状況に合わせた住環境を整備し、安全で快適な暮らしを支えます。

介護を担うご家族の負担を軽くすることも、利用者の暮らしの質を高める上で欠かせません。介護をする方が一時的に休息をとれるように、短期入所生活介護や訪問介護などのサービスを紹介します。介護をする方が心身ともに健康でいることは、利用者の方々の安心感につながり、ひいては暮らしの質の向上に大きく貢献します。

暮らしの質を高める取り組みは、利用者の方々だけでなく、ご家族、そして地域社会全体で協力して進めていくことが重要です。互いに理解を深め、支え合うことで、より質の高い介護を実現し、誰もが安心して暮らせる社会を作っていきましょう。

| 目的 | 具体的な行動 | 効果 |

|---|---|---|

| 生きがいと楽しみの提供 | 趣味や得意なことを活かせる場の提供(絵画教室、楽器演奏など) | 生きがいを感じ、毎日を楽しく過ごす |

| 社会とのつながりの維持 | 地域行事やボランティア活動への参加支援 | 社会との関わりを維持し、孤立を防ぐ |

| 安全で快適な住環境の整備 | 住宅改修(手すり設置、段差解消など)、福祉用具の導入支援 | 身体状況に合わせた住環境を整備し、安全で快適な暮らしを支える |

| 介護者の負担軽減 | 短期入所生活介護、訪問介護などのサービス紹介 | 介護者の心身の健康維持、利用者の安心感、暮らしの質の向上 |

私たち自身の生活の質

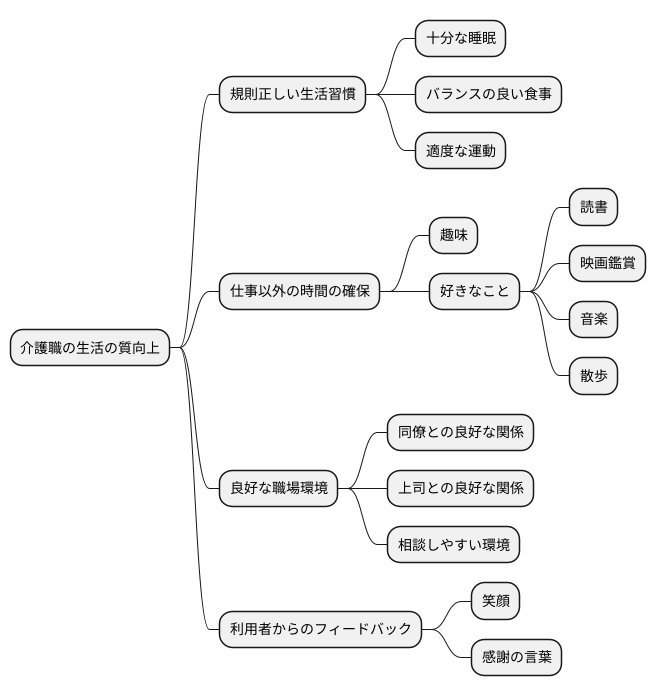

私たち介護職は、利用者の方々の生活の質を高めるお手伝いをしていますが、同時に自分自身の生活の質にも目を向けることがとても大切です。仕事と私的な時間の調和を保ち、心身ともに健康な状態でいることが、結果として質の高い介護サービスにつながるからです。

自分自身の生活の質を高めるためには、まず規則正しい生活習慣を送り、十分な睡眠時間を確保することが重要です。睡眠不足は、集中力の低下やイライラの原因となり、仕事にも悪影響を及ぼす可能性があります。バランスの取れた食事を摂り、適度な運動をすることも、心身の健康維持に欠かせません。

仕事以外の時間も大切にしましょう。趣味や好きなことに時間を使うことで、心身のリフレッシュができます。読書や映画鑑賞、音楽を聴く、散歩に出かけるなど、自分が楽しめる活動を見つけて、積極的に取り組むことが大切です。ストレスをため込まずに、上手に発散していくことで、心の健康を保つことができます。

職場の人間関係も、生活の質に大きな影響を与えます。同僚や上司と良い関係を築き、風通しの良い職場環境を作ることは、仕事への意欲を高めるだけでなく、困った時に相談し合える安心感にもつながります。お互いを支え合い、協力し合うことで、より良いサービスを提供することができるでしょう。

介護の仕事は、肉体的にも精神的にも負担が大きいと感じる時もあるかもしれません。しかし、利用者の方々の笑顔や感謝の言葉は、私たちにとって大きな励みとなり、仕事のやりがいへとつながります。自分自身の生活の質を高めながら、利用者の方々の生活の質の向上にも貢献できるよう、日々努力を続けていきましょう。

今後の展望

高齢化が進むにつれて、生活の質が高い介護への需要は、ますます高まっていきます。誰もが歳を重ねても、住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを続けたいと願うからです。そのためには、様々な課題を解決し、未来を見据えた介護の仕組みを作っていく必要があります。

まず、科学技術の進歩を介護に役立てることが重要です。例えば、人の動きを助ける機械や、話し相手になるロボットなどを利用することで、介護をする人の負担を軽くし、よりきめ細やかなサービスを提供できるようになります。また、地域で支え合う仕組みをもっと充実させる必要もあります。病院や介護施設だけでなく、近所の人やボランティアなど、様々な人が協力し合うことで、誰もが安心して暮らせる地域社会を作ることができます。

そして、質の高い介護を提供できる人を育てることも大切です。介護の仕事は、人の役に立ち、感謝されるやりがいのある仕事です。しかし、同時に責任も大きく、専門的な知識や技術も必要です。介護の仕事の素晴らしさをもっと多くの人に知ってもらい、やる気のある人が安心して働けるような環境を作っていく必要があります。働きやすい環境を作るためには、待遇の改善や、キャリアアップの道筋を示すことも重要です。

高齢化は私たちにとって大きな課題であると同時に、新しい時代を切り開くチャンスでもあります。様々な立場の人が協力し、知恵を出し合い、より良い社会を作っていく必要があります。生活の質の高い介護を実現するために、利用する人、支える人、そして地域社会全体で、共に考え、共に歩んでいくことが大切です。未来を見据え、誰もが安心して暮らせる社会を、一緒に作っていきましょう。

| 課題 | 解決策 |

|---|---|

| 高齢化社会における生活の質の高い介護への需要増加 | 未来を見据えた介護の仕組みを作る |

| 介護職員の負担軽減、きめ細やかなサービス提供 | 科学技術の活用(ex. 介護ロボット、支援機器) |

| 地域での支え合いの充実 | 病院、介護施設、地域住民、ボランティアの協力 |

| 質の高い介護を提供できる人材育成 | 介護の仕事の素晴らしさを広め、働きやすい環境を整備(待遇改善、キャリアアップ支援) |