脳血管性認知症:知っておきたい基礎知識

介護を学びたい

先生、「脳血管性認知症」って、簡単に言うとどんな病気ですか?名前からなんとなく血管と関係ありそうだな、とは思いますが…

介護の研究家

いいところに気がつきましたね。脳血管性認知症とは、脳の血管が詰まったり破れたりすることで、脳の細胞が傷ついて起こる認知症です。もの忘れだけでなく、言葉が出にくくなったり、身体がうまく動かなくなったり、判断力が低下したりといった症状が現れます。

介護を学びたい

血管が詰まるってことは、脳梗塞と同じようなことですか?

介護の研究家

そうです。脳梗塞や脳出血といった脳血管障害が原因で起こります。脳の細胞に栄養や酸素が行き渡らなくなって傷つくことで、認知症の症状が出てくるのです。なので、生活習慣病の予防が大切なんですよ。

脳血管性認知症とは。

『脳の血管の病気による認知症』とは、脳の血管が詰まったり破れたりすることで起きる認知症のことです。もの忘れがひどくなり、日常生活に支障が出るほか、言葉や動作、認識する力などにも障害が出ることが主な症状です。

脳血管性認知症とは

脳血管性認知症は、脳の血管のトラブルが原因で起こる認知症です。脳の血管が詰まること(脳梗塞)や、血管が破れること(脳出血)といった脳血管障害によって、脳の神経細胞が傷つき、様々な認知機能に障害が現れます。言いかえると、脳への血液の流れが滞ったり、止まったりすることで、脳の細胞に必要な酸素や栄養が行き渡らなくなり、細胞が損傷を受けてしまうのです。

この病気でよく見られる症状の一つに記憶障害があります。例えば、最近の出来事を忘れてしまったり、何度も同じことを聞いたりすることがあります。しかし、記憶障害だけでなく、他の認知機能にも影響が出ることがあります。例えば、言葉がうまく出てこなくなったり、話の内容が理解しにくくなるといった言語機能の低下、状況を適切に判断したり、計画を立てたりすることが難しくなるといった判断力の低下、物事を順序立てて行うのが困難になるといった遂行機能の低下などが挙げられます。これらの症状は人によって異なり、複数の症状が同時に現れる場合もあります。

脳血管性認知症の進行の仕方は様々です。階段状に悪化する場合、つまり症状が急に悪化し、その後しばらく安定し、また急に悪化するというパターンを繰り返す場合もあります。一方、ゆっくりと少しずつ症状が進んでいく場合もあります。また、症状の現れ方や重症度も人それぞれです。そのため、早期に発見し、適切な治療や生活への工夫を行うことが非常に大切です。早期発見のためには、少しでも異変を感じたら、早めに医療機関を受診し、専門医の診察を受けることが重要です。そして、診断後は医師の指示に従って治療を続け、日常生活でも認知機能の低下を補う工夫をしながら生活していくことが大切です。

| 原因 | 脳血管障害(脳梗塞、脳出血)による脳細胞の損傷 |

|---|---|

| 症状 |

※症状は個人差があり、複数同時に現れる場合もある |

| 進行 |

※進行の仕方は個人差がある |

| 早期発見・対応 | 異変を感じたら早めに医療機関を受診し、専門医の診察を受ける。診断後は医師の指示に従って治療を続け、日常生活でも認知機能の低下を補う工夫をする。 |

症状の特徴

脳血管性認知症は、脳の血管が詰まったり破れたりすることで脳細胞が損傷を受け、認知機能に障害が現れる病気です。その症状は、損傷を受けた脳の場所や範囲、そして血管障害の種類によって実に様々です。同じ病気であっても、人によって全く異なる症状が現れると言っても過言ではありません。

物忘れといった記憶の障害は、アルツハイマー型認知症と同様に現れることがありますが、脳血管性認知症の場合は、記憶障害よりも思考力の低下が目立つ傾向があります。例えば、考えがまとまらない、計画を立てて行動することが難しくなる、判断力が鈍るといった症状が現れます。また、感情のコントロールが難しくなり、急に怒りっぽくなったり、反対に無気力になったりすることもあります。

身体の症状を伴うことも脳血管性認知症の特徴です。手足の麻痺やしびれ、歩行が困難になる、言葉がうまく話せない、うまく飲み込めない、尿や便が漏れてしまうといった症状が現れることがあります。これらの身体症状は、脳のどの部分が損傷を受けたかによって大きく異なります。

症状が現れる時期や進み方も様々です。脳の血管が詰まることで急に症状が現れることもあれば、小さな血管障害が繰り返し起こることで徐々に症状が進んでいくこともあります。症状が階段状に悪化していく場合もあります。つまり、ある時期に急に症状が悪化し、その後しばらくは状態が安定し、またある時期に急に悪化するということを繰り返すのです。このように症状の経過が多様であるため、早期に専門の医師による詳しい検査と診断を受けることがとても大切です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 定義 | 脳の血管の異常により脳細胞が損傷し、認知機能に障害が現れる病気 |

| 症状の多様性 | 損傷部位、範囲、血管障害の種類により症状は様々。同じ病気でも全く異なる症状が現れる。 |

| 認知機能障害 | 記憶障害よりも思考力の低下が目立つ(考えがまとまらない、計画が立てられない、判断力低下など)。感情のコントロールが難しくなることも。 |

| 身体症状 | 手足の麻痺やしびれ、歩行困難、言語障害、嚥下障害、排泄障害など。脳の損傷部位により症状は大きく異なる。 |

| 症状の経過 | 発症や進行は様々。突然発症、徐々に進行、階段状に悪化など。早期の診断が重要。 |

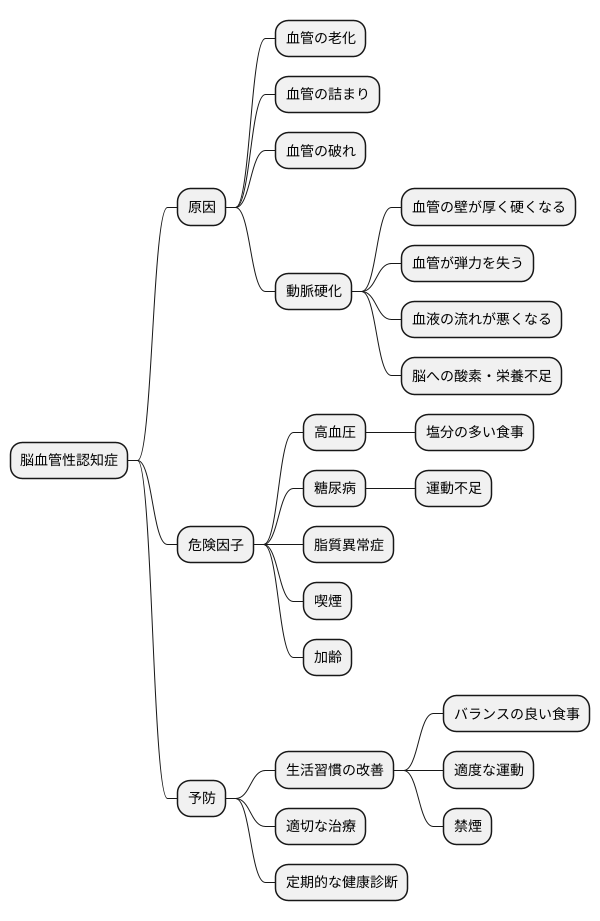

原因と危険因子

脳血管性認知症は、脳の血管に障害が起こることで引き起こされる認知症の一種です。その原因と危険因子について詳しく見ていきましょう。主な原因は、血管の老化や詰まり、もしくは破れです。これは、動脈硬化と密接に関係しています。動脈硬化とは、血管の壁が厚く硬くなり、弾力を失ってしまう状態です。すると、血液の流れが悪くなり、脳に十分な酸素や栄養が行き渡らなくなります。これが、認知機能の低下につながるのです。

動脈硬化を促進する危険因子には、高血圧、糖尿病、脂質異常症(コレステロールや中性脂肪の値が高い状態)、喫煙などがあります。これらの多くは、生活習慣病と呼ばれ、毎日の生活習慣と深く関わっています。例えば、塩分の多い食事は高血圧を招きやすく、運動不足は糖尿病のリスクを高めます。また、喫煙は血管を収縮させ、動脈硬化を急速に進めます。

加齢も大きな危険因子の一つです。年齢を重ねるにつれて、血管は自然と老化し、弾力を失っていきます。そのため、高齢になるほど脳血管性認知症の発症リスクは高くなります。

しかし、これらの危険因子は、生活習慣の改善や適切な治療によってコントロールすることが可能です。バランスの良い食事、適度な運動、禁煙などを心がけることで、動脈硬化の進行を抑え、脳血管性認知症の予防につなげることができます。また、定期的な健康診断を受け、自身の健康状態を把握することも重要です。高血圧や糖尿病などの生活習慣病は、自覚症状がないまま進行することもあります。早期発見、早期治療のためにも、医師の診察を定期的に受けるようにしましょう。健康診断の結果で気になる点があれば、医師に相談し、適切な指導を受けることが大切です。

診断と治療

脳血管性認知症の診断は、多角的な情報に基づいて行われます。まず、医師は患者さん本人やご家族から、いつ頃からどのような症状が現れたのか、日常生活にどのような支障が出ているのかなどを詳しく聞き取ります。これは問診と呼ばれ、診断の重要な手がかりとなります。次に、神経学的検査を行います。これは、神経の働きや反射などを調べることで、脳のどの部分が損傷しているのかを推測する検査です。さらに、画像検査としてMRIやCTを用います。MRIやCTは脳の状態を視覚的に確認できるため、脳血管障害の有無や場所、程度を正確に把握するために欠かせません。これらの検査結果と、患者さんの症状や病歴を総合的に判断して、最終的な診断を下します。

脳血管性認知症の治療は、大きく分けて二つの方向性があります。一つは、脳血管障害の原因となっている病気を治療することです。例えば、高血圧や糖尿病、高脂血症などが原因となっている場合は、これらの生活習慣病を改善するための治療を行います。もう一つは、すでに低下してしまった認知機能を改善するための治療です。具体的には、脳の血流を良くする薬や、神経伝達物質の働きを助ける薬などが用いられます。これらの薬は、認知症の症状の進行を遅らせたり、日常生活の質を向上させたりする効果が期待できます。

薬物療法に加えて、リハビリテーションも重要な役割を果たします。リハビリテーションには、日常生活動作の訓練、言語療法、作業療法などがあります。日常生活動作の訓練では、着替えや食事、トイレなど、日常生活で必要な動作を繰り返し練習することで、自立した生活を送れるように支援します。言語療法は、言葉の理解や発語に困難がある場合に行われ、コミュニケーション能力の維持・向上を目指します。作業療法は、手芸や工作などの活動を通して、認知機能や身体機能の維持・向上を図ります。また、ご家族が患者さんと適切に関われるように、日常生活での介助方法についても専門家から指導を受けることが有効です。専門家の指導を受けることで、患者さんの状態に合わせた介助方法を学ぶことができ、ご家族の負担軽減にも繋がります。

| 段階 | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 診断 | 問診 | 症状、日常生活への支障を把握 |

| 神経学的検査 | 脳の損傷部位を推測 | |

| 画像検査(MRI、CT) | 脳血管障害の有無、場所、程度を把握 | |

| 治療 | 脳血管障害の原因疾患治療(高血圧、糖尿病、高脂血症など) | 生活習慣病の改善 |

| 認知機能改善のための薬物療法 | 症状の進行抑制、日常生活の質向上 | |

| リハビリテーションと支援 | 日常生活動作の訓練(着替え、食事、トイレなど) | 自立した生活の支援 |

| 言語療法 | コミュニケーション能力の維持・向上 | |

| 作業療法(手芸、工作など) | 認知機能、身体機能の維持・向上 | |

| 介助方法の指導 | ご家族の負担軽減 |

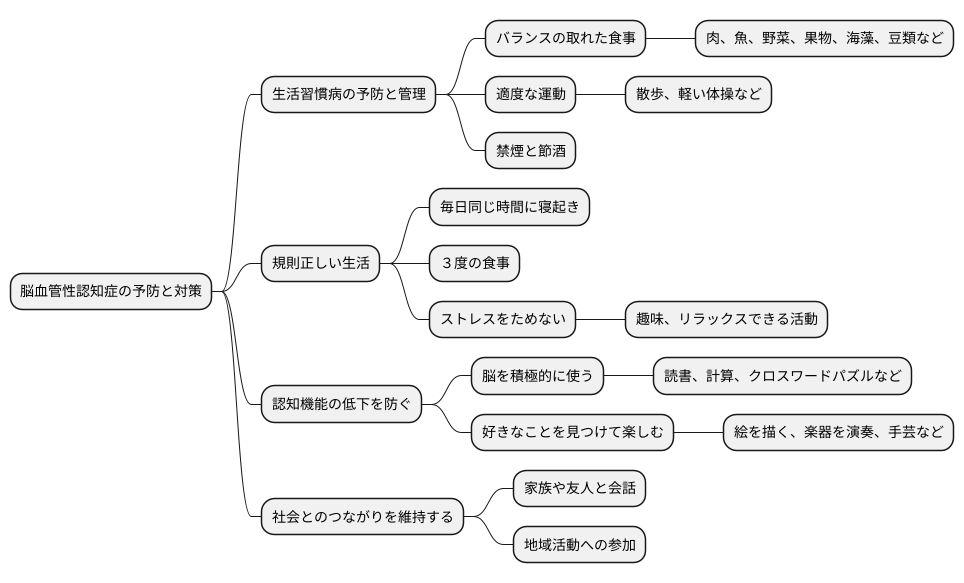

予防と対策

脳血管性認知症は、脳の血管が詰まったり破れたりすることで脳細胞が損傷を受け、認知機能が低下する病気です。しかし、日々の暮らし方を見直すことで、発症のリスクを下げ、進行を遅らせることが期待できます。そのために、予防と対策をしっかりと行うことが大切です。

まず、生活習慣病の予防と管理が重要です。バランスの取れた食事を心がけましょう。肉や魚、野菜、果物、海藻、豆類など色々な食品を組み合わせて食べることが大切です。また、適度な運動を習慣づけることも効果的です。毎日、散歩や軽い体操など、無理なく続けられる運動を選びましょう。そして、禁煙と節酒は必要不可欠です。たばこは血管を傷つけ、お酒の飲み過ぎは脳細胞に悪影響を与えます。

規則正しい生活を送ることも大切です。毎日同じ時間に寝起きし、3度の食事をきちんと摂りましょう。睡眠不足や不規則な食生活は、身体の調子を崩し、認知症のリスクを高める可能性があります。また、過剰なストレスは心身に負担をかけます。趣味やリラックスできる活動で気分転換を図り、ストレスをためないようにしましょう。

さらに、認知機能の低下を防ぐためには、脳を積極的に使うことが有効です。読書や計算、クロスワードパズルなどは、脳の良い刺激になります。また、絵を描いたり、楽器を演奏したり、手芸をしたりするなど、自分の好きなことを見つけて楽しむことも大切です。

最後に、社会とのつながりを維持することも重要です。家族や友人と会話をしたり、地域活動に参加したりすることで、脳は刺激を受け、認知機能の維持につながります。周りの人と積極的にコミュニケーションをとり、社会とのつながりを大切にしていきましょう。

介護と支援

脳血管性認知症の方への寄り添い方は、病状の進み具合によって大きく変わります。症状が軽い初期の段階では、できる限り自分自身で日常生活を送れるよう、温かく見守りながら支えていくことが大切です。

例えば、薬をきちんと飲むこと、お金の管理、記憶を助けるための工夫、安全に暮らせる住まいの環境づくりなどを一緒に考え、サポートしていきます。具体的には、薬を飲む時間を決めて薬入れを用意したり、カレンダーやメモを活用して予定を管理したり、家の中の危険な箇所を整理したりするなどの工夫が挙げられます。

病状が進んでくると、食事や入浴、トイレの介助が必要になることもあります。毎日の食事では、食べやすい大きさに食材を切ったり、とろみをつけたりするなどの工夫が必要です。入浴では、湯温や浴室の温度に気を配り、転倒しないよう手すりなどを設置するなどの配慮が重要です。排泄に関しても、トイレの場所を分かりやすく表示したり、定時にトイレに誘導したりするなどの工夫が有効です。

介護をする方の負担を軽くするためにも、地域包括支援センターなどの専門機関に相談し、訪問介護やデイサービスなどの介護サービスの利用を検討することも大切です。介護をする方の心身の状態も健康でなければ、良い介護は続けられません。周りの人に協力を求めたり、介護サービスを利用したりしながら、無理なく介護を続けられるように工夫することが重要です。

| 病状の段階 | 寄り添い方 | 具体的な工夫 |

|---|---|---|

| 初期 | 日常生活の自立支援 |

|

| 進行期 | 食事、入浴、トイレの介助 |

|

| 全般 | 介護負担の軽減 |

|