知って安心!糖尿病の基礎知識

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の違いがよくわからないのですが、教えていただけますか?あと、糖尿病の略語のDMって、介護や介助と何か関係があるのですか?

介護の研究家

良い質問だね。まず「介護」とは、食事や入浴、排泄など、日常生活を送る上で必要なことを、自分自身で行うことが難しい人のために行うことだよ。一方「介助」とは、何かをする際に、その一部を援助すること。例えば、階段の上り下りを手伝ったり、書類への記入をサポートしたりするといった行為を指すんだ。DM、つまり糖尿病の人は、病状によっては日常生活に支障が出て「介護」や「介助」が必要になる場合もあるんだよ。

介護を学びたい

なるほど。「介護」と「介助」は、こんな風に違うんですね。DMの人は、症状によっては「介護」や「介助」が必要になる場合もある、と。つまり、DMは「介護」や「介助」の理由になる場合もあるということですね。

介護の研究家

その通り!よく理解できたね。DM以外にも、様々な理由で「介護」や「介助」が必要になることがあるけれど、その違いを理解しておくことはとても大切だよ。

DMとは。

「介護」と「介助」について、それと「糖尿病」について説明します。

糖尿病とは

糖尿病とは、血液中の糖分であるブドウ糖の濃度(血糖値)が高い状態が続く病気です。ブドウ糖は、私たちが活動するための大切なエネルギー源です。食事で摂った穀物や芋などに含まれる炭水化物が分解されてブドウ糖になり、血液によって全身に運ばれます。通常、食事をすると血糖値は一時的に上がりますが、すい臓から出るインスリンというホルモンのはたらきで、ブドウ糖は体中の細胞に取り込まれ、エネルギーとして使われたり、肝臓や筋肉に蓄えられたりします。こうして血糖値は適切な範囲に保たれます。しかし、糖尿病になると、インスリンの量が足りなかったり、インスリンのはたらきが悪かったりするため、血糖値をうまく下げることができなくなります。高い血糖値の状態が長く続くと、血管や神経が傷つけられ、様々な合併症を引き起こす危険性が高まります。

糖尿病は、大きく分けて四つの種類があります。一つ目は1型糖尿病です。これは、自分の免疫のはたらきによって、すい臓でインスリンを作る細胞が壊されてしまい、インスリンがほとんど作られなくなる病気です。子供や若い人に多く見られます。二つ目は2型糖尿病です。これは、加齢や肥満、運動不足、遺伝などが原因で、インスリンの量が少なくなったり、インスリンのはたらきが悪くなったりする病気です。糖尿病の多くがこのタイプです。三つ目は特定の原因による糖尿病です。遺伝子の異常や、すい臓の病気、ホルモンに関わる病気、薬などが原因で起こります。四つ目は妊娠糖尿病です。妊娠中に初めて見つかる糖の代謝の異常で、出産後に血糖値が正常に戻る場合が多いですが、将来糖尿病になる危険性が高いことが知られています。

糖尿病は初期には自覚症状がないことが多く、知らないうちに病気が進んでしまうことがあります。ですから、日ごろから健康診断を受けたり、血糖値を測ったりすることが大切です。早期発見、早期治療によって、合併症を防ぎ、健康な生活を送ることができます。

| 糖尿病の種類 | 原因 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 1型糖尿病 | 自己免疫によってインスリンを作る細胞が破壊される | 子供や若い人に多い。インスリンがほとんど作られない。 |

| 2型糖尿病 | 加齢、肥満、運動不足、遺伝など | インスリンの量が少なくなったり、インスリンの働きが悪くなったりする。糖尿病の大部分を占める。 |

| 特定の原因による糖尿病 | 遺伝子の異常、すい臓の病気、ホルモンに関わる病気、薬など | 原因が特定できる。 |

| 妊娠糖尿病 | 妊娠中に初めて見つかる糖代謝異常 | 出産後、血糖値が正常に戻る場合が多いが、将来糖尿病になる危険性が高い。 |

糖尿病の症状

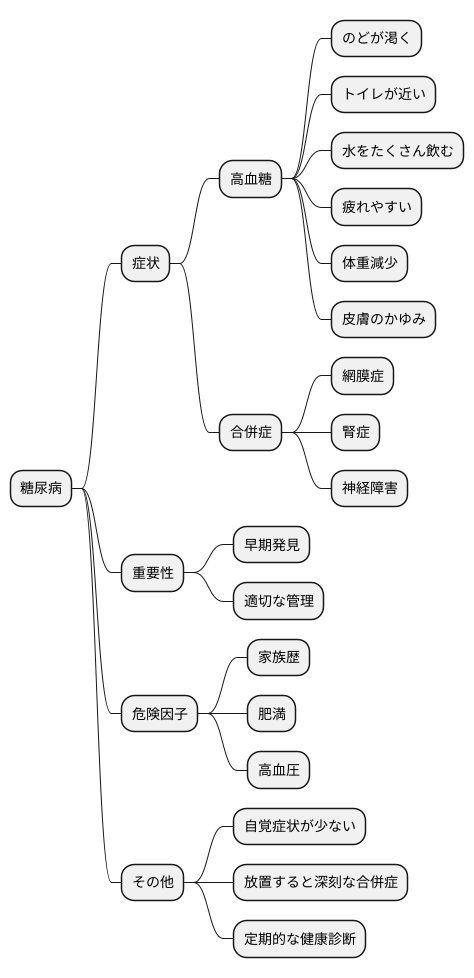

糖尿病は、自覚症状が少ない段階でも、体の中では着実に病気が進行していることがあります。そのため、早期発見と適切な管理が非常に重要です。糖尿病の症状は、大きく分けて高血糖によるものと、合併症によるものに分けられます。

まず、高血糖の状態が続くと、体に様々な変化が現れます。のどが渇く、何度もトイレに行く、水をたくさん飲むといった症状は、代表的な初期症状です。また、疲れやすさや体重の減少も、高血糖を示すサインです。さらに、皮膚のかゆみも現れることがあります。これらの症状は、血糖値が高い状態が続いていることを示す体の警告です。少しでも異変を感じたら、早めに医療機関を受診することが大切です。

次に、高血糖の状態が長く続くと、合併症のリスクが高まります。代表的な合併症には、網膜症、腎症、神経障害などがあります。網膜症は、目の血管が傷つくことで視力の低下や失明につながる病気です。腎症は、腎臓の働きが悪くなり、最終的には人工透析が必要になることもあります。神経障害は、手足のしびれや痛み、自律神経の乱れを引き起こします。これらの合併症は、生活の質を著しく低下させる可能性があります。

糖尿病は、初期段階では自覚症状がほとんどない場合もあります。しかし、放置すると深刻な合併症を引き起こすため、定期的な健康診断や血糖値の検査が重要です。特に、家族に糖尿病の方がいる場合や肥満、高血圧などの危険因子が当てはまる場合は、注意が必要です。早期発見と適切な治療によって、合併症の予防や進行を遅らせることができます。健康な生活を送るためにも、糖尿病の知識を深め、自身の体に気を配ることが大切です。

糖尿病の治療

糖尿病の治療は、血液中の糖分の量を正常な状態に保ち、将来起こりうる様々な体の不調を防ぐために行います。治療の土台となるのは、毎日の食事内容と体を動かす習慣の見直しです。

食事では、栄養のバランスに気を配り、体に必要なエネルギー量を適切に摂ることが重要です。特に、ご飯やパン、麺類などの糖質を多く含む食品は、血糖値に大きく影響するため、量を調整する必要があります。管理栄養士の指導を受けながら、個々の状況に合わせた食事内容を計画することが大切です。

体を動かす習慣としては、歩く、軽く走るなどの運動を継続して行うことが勧められています。体を動かすことは、糖をエネルギーに変える体の働きを高め、血糖値を下げる効果があります。激しい運動ではなくても、日常生活の中でこまめに体を動かすことを意識しましょう。

食事や運動などの生活習慣の改善だけでは血糖値のコントロールが難しい場合には、薬による治療が開始されます。薬には、飲み薬と注射があります。飲み薬は、糖をエネルギーに変える体の働きを高めたり、糖の吸収を抑えたりする働きがあります。注射は、体内で不足している糖をエネルギーに変える物質を補うための治療法です。

糖尿病の治療は、一人ひとりの体の状態や生活に合わせて、医師や看護師、管理栄養士などの専門家が相談しながら進めていきます。自分に合った治療法を見つけることが、健康な生活を送る上で大切です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 治療の目的 | 血液中の糖分の量を正常に保ち、将来の体の不調を防ぐ |

| 治療の土台 | 毎日の食事内容と体を動かす習慣の見直し |

| 食事 | 栄養バランスに気を配り、必要なエネルギー量を適切に摂取。特に糖質の量を調整する。管理栄養士の指導を受ける。 |

| 運動 | 歩く、軽く走るなどの運動を継続。糖をエネルギーに変える働きを高め、血糖値を下げる。 |

| 薬物療法 | 生活習慣の改善だけでは不十分な場合に開始。飲み薬と注射がある。 |

| 飲み薬 | 糖をエネルギーに変える体の働きを高める、糖の吸収を抑える。 |

| 注射 | 体内で不足している糖をエネルギーに変える物質を補う。 |

| 治療の進め方 | 医師、看護師、管理栄養士などの専門家が相談しながら、個々の状態や生活に合わせた治療を行う。 |

糖尿病の予防

第二種糖尿病は、日々の暮らし方を見直すことで防ぐことができる可能性があります。バランスの良い食事を心がけ、食べ過ぎないように気をつけましょう。特に、野菜や果物、海藻、きのこなどを積極的に食べるようにし、食物繊維がたくさん含まれている食品を選ぶことが大切です。食物繊維は、糖の吸収をおだやかにし、食後の血糖値の急上昇を抑える働きがあります。また、ご飯やパン、麺類などの炭水化物は、量を調整し、食べ過ぎないように注意しましょう。

体を動かす習慣をつけることも大切です。歩く、走る、泳ぐといった、息が少しはずむ程度の運動は、血糖値を下げ、体の細胞が糖を取り込みやすくする効果があります。週に3回以上、30分程度の運動を目標に、無理なく続けられるように工夫してみましょう。日常生活の中でも、こまめに体を動かすことを意識し、階段を使う、一駅歩くなど、小さな積み重ねを大切にすることが重要です。

十分な睡眠時間を確保し、心に負担をため込まないことも大切です。心に負担がかかると、血糖値を上げるホルモンの分泌が促され、糖尿病になる危険性が高まる可能性があります。リラックスできる時間を取り入れたり、趣味を楽しんだり、自分にあった方法で心の健康を保つようにしましょう。

適切な体重を保つことも大切です。体に脂肪がつきすぎている状態は、体の細胞が糖を取り込みにくくし、糖尿病になる危険性を高める原因となります。バランスの良い食事と適度な運動を組み合わせ、健康的な体重を保つように心がけましょう。

糖尿病は早期に発見し、早く治療を始めることが重要です。定期的に健康診断を受け、血糖値を測ることで、早く発見し、合併症を防ぐことができます。家族に糖尿病の人がいる場合や、太っている、血圧が高い、血中の脂肪が多いといった危険要素がある場合は、特に注意が必要です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| バランスの良い食事 | 野菜、果物、海藻、きのこなど食物繊維を多く含む食品を摂取し、糖の吸収をおだやかにする。ご飯、パン、麺類などの炭水化物の量は調整する。 |

| 運動 | 歩く、走る、泳ぐなど息が少しはずむ程度の運動を週3回以上、30分程度行う。日常生活でもこまめに体を動かす。 |

| 心の健康 | 十分な睡眠時間を確保し、心に負担をため込まない。リラックスできる時間、趣味を楽しむなど。 |

| 適切な体重 | 体に脂肪がつきすぎている状態は、体の細胞が糖を取り込みにくくし、糖尿病になる危険性を高めるため、バランスの良い食事と適度な運動を組み合わせる。 |

| 早期発見・治療 | 定期的な健康診断、血糖値測定。家族に糖尿病の人がいる場合や、太っている、血圧が高い、血中の脂肪が多いといった危険要素がある場合は特に注意。 |

日常生活の注意点

糖尿病を抱える方は、健やかな毎日を送るために、日常生活において様々な点に注意を払う必要があります。まず、食事は大変重要です。栄養のバランスが取れた食事を規則正しく摂り、血糖値を安定させましょう。具体的には、ご飯やパン、麺類などの炭水化物の量を適切に調整し、野菜や海藻、きのこなど食物繊維が豊富な食品を積極的に食べるように心がけてください。間食はできるだけ避け、もし食べる場合は、血糖値への影響が少ないものを選び、量にも注意しましょう。

体を動かすことも大切です。毎日30分ほど、散歩などの軽い運動を続けることで、血糖値を下げ、体内で作られるインスリンの働きを良くする効果が期待できます。ただし、激しい運動はかえって血糖値を急激に下げてしまう危険性があるので、医師と相談の上、自分に合った運動の種類や量を決めることが大切です。

ご自身の血糖値を把握することも重要です。専用の機器を使って、定期的に血糖値を測り、その変化を記録しましょう。記録したデータは医師に伝えることで、治療方針を決める上で役立ちます。

足の健康にも気を配りましょう。糖尿病の方は、足の神経や血管に障害が起こりやすく、小さな傷でも悪化しやすい傾向があります。毎日、足の指の間まで丁寧に観察し、傷や水ぶくれができていないか確認しましょう。爪を切るときは、深爪や巻き爪にならないように注意し、お風呂ではお湯の温度に気を付けて、足を清潔に保ちましょう。

たばこは糖尿病の合併症のリスクを高めることが知られています。禁煙は、健康な生活を送る上でとても大切です。

| 項目 | 注意点 |

|---|---|

| 食事 | 栄養バランスの取れた食事を規則正しく摂る。炭水化物の量を調整し、食物繊維豊富な食品を摂取する。間食は控え、血糖値への影響が少ないものを選ぶ。 |

| 運動 | 毎日30分程度の軽い運動を続ける。激しい運動は避け、医師と相談の上、適切な運動の種類と量を決める。 |

| 血糖値管理 | 定期的に血糖値を測定し、記録する。記録したデータを医師に伝える。 |

| 足の健康 | 毎日足を観察し、傷や水ぶくれがないか確認する。爪を切るときは深爪や巻き爪に注意し、足を清潔に保つ。 |

| 禁煙 | 糖尿病の合併症リスクを高めるため、禁煙することが大切。 |