吃音:理解と支援の道しるべ

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の違いは分かりますが、吃音の介護と介助についてはよく分かりません。教えていただけますか?

介護の研究家

いい質問だね。確かに似ているけれど、使う場面が少し違うんだよ。吃音のある人を対象に考えると、『介護』は日常生活全般の支援を指すのに対し、『介助』は特定の動作や行為を直接手伝うことを指すんだ。

介護を学びたい

なるほど。具体的に言うとどんな違いがありますか?

介護の研究家

例えば、食事や着替え、入浴といった日常生活全般のサポートは『介護』にあたるね。一方、会話でうまく言葉が出てこないときに、言い換えを促したり、ゆっくり話すように促したり、落ち着いて話せるように環境を整えたりするのは『介助』になるよ。

吃音とは。

「介護」と「介助」という言葉について、うまく言葉が出ない病気、あるいは障害である『吃音(きつおん)』について説明します。

吃音とは

ことばがなめらかに出ない状態を、吃音といいます。これは、話しことばの音や音のまとまり、ことば、あるいはことばの連なりの繰り返しや、伸ばしたり、詰まったりすることで特徴づけられます。吃音は、ただのくせではなく、神経の働きに関係があるとされていることばの伝え方の問題の一種です。

吃音の程度は人によって大きく違います。全くことばが出ないほどの重い状態から、特定の状態でのみ少し詰まる軽い状態まで様々です。また、吃音は年齢によっても変化します。小さい頃に自然に治ることもありますが、大人になっても続く場合があります。

吃音は、単にことばが詰まるだけでなく、話すことへの不安や恐怖、人と接することへの苦手意識、自分を認める気持ちの低下など、様々な心や社会生活への影響を与える可能性があります。

吃音が出てしまう原因は、まだ完全には解明されていません。しかし、遺伝的な要因や脳の働きの違い、環境的な要因などが複雑に絡み合っていると考えられています。

吃音への対処法としては、言語聴覚士による専門的な指導や訓練が有効です。話すスピードを調整したり、呼吸法を練習したり、発声の練習をすることで、症状を軽くすることができます。また、吃音を持つ人々が安心して話せる環境を作ることも重要です。周囲の理解と適切な支援は、吃音を持つ人々が社会生活を送る上で大きな支えとなります。話すことに対するプレッシャーを和らげ、ゆっくりと話せるように励ますことで、彼らの自信を高めることができます。吃音は、努力や訓練によって改善できる可能性があることを理解し、温かく見守ることが大切です。

| 特徴 | ことばの音や音のまとまりの繰り返し、伸ばしたり、詰まったりする |

|---|---|

| 原因 | 神経の働きに関係があるとされることばの伝え方の問題 遺伝的要因、脳の働きの違い、環境的要因などが複雑に絡み合っていると考えられるが、完全には解明されていない |

| 症状の程度 | 全くことばが出ないほどの重い状態から、特定の状態でのみ少し詰まる軽い状態まで様々。年齢によっても変化し、自然に治ることもあれば、大人になっても続く場合もある |

| 影響 | 話すことへの不安や恐怖、人と接することへの苦手意識、自分を認める気持ちの低下など、心や社会生活への影響 |

| 対処法 | 言語聴覚士による専門的な指導や訓練(話すスピード調整、呼吸法練習、発声練習) 周囲の理解と適切な支援、プレッシャーを和らげ、ゆっくりと話せるように励ます |

| 予後 | 努力や訓練によって改善できる可能性がある |

吃音の原因

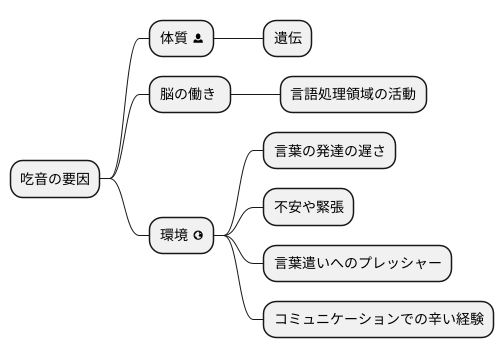

どもり、つまり吃音の根本原因は、残念ながらまだはっきりと解明されていません。 多くの研究が行われていますが、複雑な要因が絡み合っていることが分かってきています。大きく分けて、生まれつきの体質、脳の働き、育ってきた環境、この3つの要因が関係していると考えられています。

まず、遺伝による影響についてですが、家系に吃音の方がいると、その家系に生まれた子どもが吃音になる可能性が高まる傾向があります。これは、吃音になりやすい体質が親から子へと受け継がれる可能性を示唆しています。

次に、脳の働きについて見てみましょう。言葉を発したり理解したりする脳の領域の活動に、吃音のない人と異なる点が見られるという研究結果が報告されています。脳の神経回路の微妙な違いが、言葉がスムーズに出ないことに繋がっている可能性があると考えられています。

さらに、成長する過程での環境も重要な要素です。幼い頃に言葉の発達がゆっくりだったり、強い不安や緊張を感じやすい性格だったりする場合、吃音が出やすくなったり、症状が悪化したりすることがあります。また、周囲の人からの言葉遣いに対するプレッシャーや、コミュニケーションをとる上での辛い経験なども、吃音に影響を与える可能性があります。

これらの要因は、それぞれ単独で作用することもあれば、互いに影響し合って吃音を引き起こすこともあります。 例えば、遺伝的に吃音になりやすい体質の人が、強いストレスを感じやすい環境で育つと、吃音の症状が現れやすくなる可能性が考えられます。吃音の治療や支援にあたっては、このような複雑な要因を考慮することが大切です。

吃音の症状

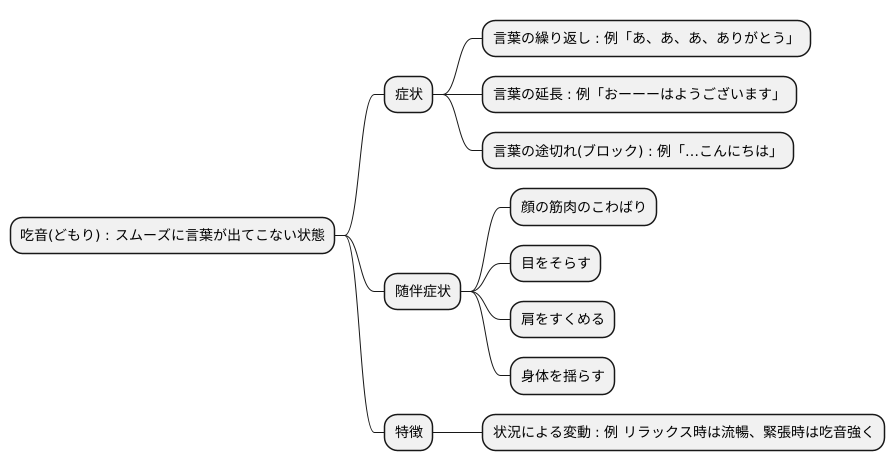

吃音(どもり)とは、スムーズに言葉が出てこない状態を指します。その症状は実に様々で、大きく分けて言葉の繰り返し、言葉の延長、言葉の途切れ(ブロック)の三つに分類できます。

言葉の繰り返しは、「あ、あ、あ、ありがとう」のように、最初の音や最初の部分を繰り返す現象です。同じ音節だけでなく、「ありがとう、ありがとう、ありがとう」のように、単語や短いフレーズ全体が繰り返される場合もあります。

言葉の延長は、「おーーーはようございます」のように、特定の音を伸ばしてしまう現象です。母音だけでなく子音も伸ばされることがあり、息が詰まったような状態になることもあります。

言葉の途切れ(ブロック)は、「…こんにちは」のように、言葉が出始めの部分で詰まってしまう現象です。声が出そうで出ないため、沈黙が続く、あるいは「えー」「あー」といった発声になることもあります。まるで言葉が喉に詰まっているかのように感じられ、苦しい思いをする人が多い症状です。

これらの症状に加えて、吃音を持つ人は話す時に様々な兆候を伴うことがあります。例えば、顔の筋肉がこわばったり、目をそらしたり、肩をすくめたり、身体を揺らすといった行動です。これらは、言葉が出にくいことへの不安や緊張からくるものと考えられています。また、状況による変動も吃音の特徴です。家族と話す時などリラックスしている時は流暢に話せるのに、会議の発表や初対面の人との会話など緊張する場面では吃音が強く出てしまうといったことがよくあります。

吃音の症状の現れ方や重さは人それぞれで、症状が軽い人もいれば、日常生活に大きな支障をきたす人もいます。症状に悩んでいる場合は、専門家の助言を受けることが大切です。

吃音への対処法

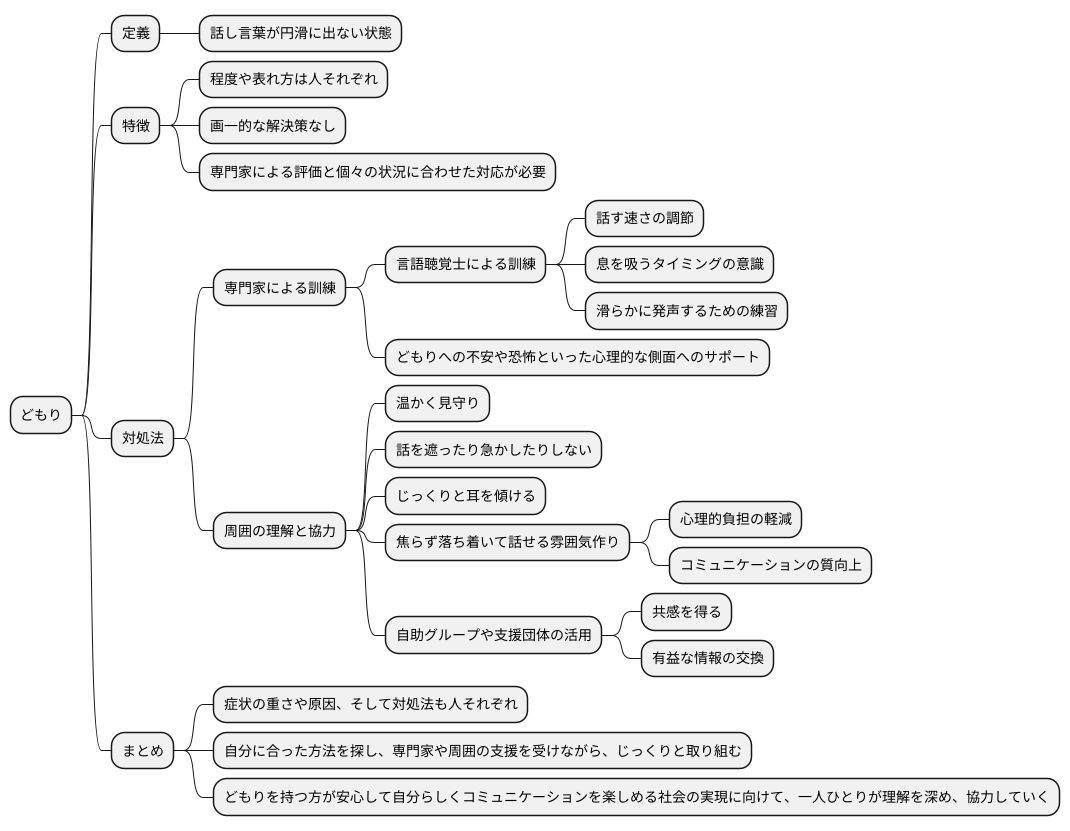

どもりは、話し言葉が円滑に出ない状態を指します。その程度や表れ方は人それぞれで、原因も複雑に絡み合っていることが多いため、画一的な解決策はありません。効果的な対処法を見つけるには、専門家による丁寧な評価と、個々の状況に合わせた対応が必要です。

まず、言語聴覚士による専門的な訓練は、どもりの改善に有効な手段の一つです。訓練では、話す速さを調節する、息を吸うタイミングを意識する、滑らかに発声するための練習など、様々なテクニックを学ぶことができます。これらのテクニックは、言葉が詰まりやすい場面でも、スムーズに話すことを助けてくれます。また、どもりへの不安や恐怖といった心理的な側面へのサポートも大切です。

どもりを持つ方が、自分の状態を受け入れ、自信を持って人と話せるようになるためには、周囲の理解と協力が欠かせません。家族や友人、職場の方などが、温かく見守り、話しを遮ったり急かしたりせず、じっくりと耳を傾ける姿勢を持つことが重要です。焦らず、落ち着いて話せる雰囲気作りを心掛けることで、心理的な負担を和らげ、コミュニケーションの質を高めることができます。また、地域によっては自助グループや支援団体なども存在します。同じ悩みを持つ人々と交流することで、共感を得たり、有益な情報を交換したりすることができます。

どもりは、症状の重さや原因、そして対処法も人それぞれです。焦らず、自分に合った方法を探し、専門家や周囲の人々の支援を受けながら、じっくりと取り組むことが大切です。そして、どもりを持つ方が、安心して自分らしくコミュニケーションを楽しめる社会の実現に向けて、私たち一人ひとりが理解を深め、協力していく必要があります。

周囲の理解と支援

どもりを持つ人を支え、理解することは、彼らが暮らしやすい世の中を作る上でとても大切です。まず、どもりは、その人の性格や能力とは関係なく、話すことが少し難しいというだけのことだと知っておく必要があります。ですから、どもりを持つ人が話をしている最中に、言葉を遮ったり、代わりに話してあげようとしたり、急かしたりするのは避けましょう。最後までじっくりと耳を傾け、話し終えるまで待つことが重要です。また、どもりについて正しく学ぶことで、誤解や偏見をなくすことも大切です。

どもりを持つ人にとって、安心して話せる場所があることは、自信を持つことに繋がり、社会へ積極的に参加する力となります。職場や学校、地域で、誰もが同じように話ができ、交流できる環境を作るためには、周りの人の理解と協力が必要です。例えば、職場では、電話対応など、話すことが負担となる業務内容であれば、他の業務への配置換えを検討するなどの配慮が求められます。学校では、発表の際に原稿を読ませる、少人数のグループで話す練習の機会を設けるなど、それぞれの状況に合わせた支援が必要です。地域社会においても、イベントや会合などで、発言の機会を平等に与え、話しやすい雰囲気を作ることが重要です。

どもりを持つ人が、自分らしく生き生きと暮らせるように、温かい心で接し、支えていくことが、私たち一人ひとりに求められています。周りの人の理解と支援が、どもりを持つ人の生活の質を向上させ、社会全体をより豊かにすることに繋がっていくでしょう。

| 場面 | 配慮事項 |

|---|---|

| 日常生活 |

|

| 職場 |

|

| 学校 |

|

| 地域社会 |

|

吃音と向き合う

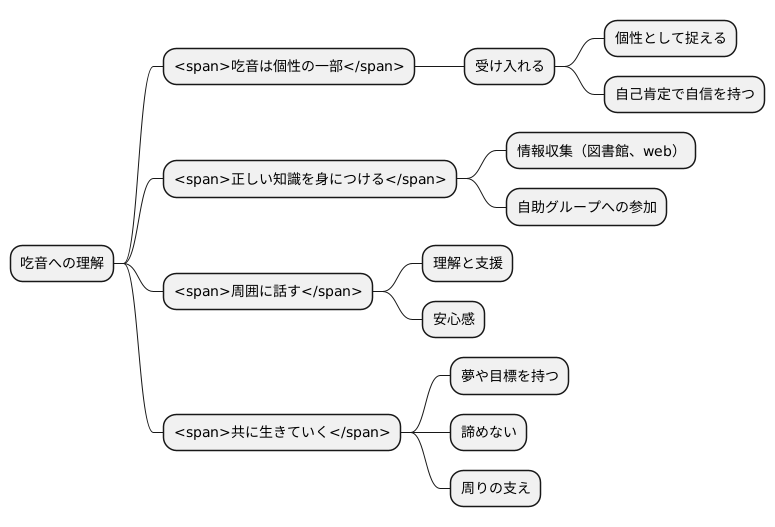

話すことにつまずきを感じることがある吃音は、なかなか人に理解されにくいものです。吃音を持つことは、簡単なことではありません。毎日の会話や人前で話す際に、言葉がスムーズに出ないもどかしさや不安を感じることがあるでしょう。しかし、吃音はあなたの個性の一部であり、隠したり、恥ずかしいと思う必要は全くありません。吃音を持っていることは、あなたの一部であり、あなた自身を形作る大切な要素なのです。

まずは、ご自身の吃音を受け入れることが大切です。吃音は、個性の一つとして捉えましょう。吃音があるからこそ得られる視点や考え方もあるはずです。そして、吃音のある自分を肯定することで、自信につながり、より豊かな人生を送ることができるでしょう。

吃音に関する正しい知識を身につけることも重要です。図書館で本を借りたり、信頼できる機関のホームページを見たりして、情報を集めましょう。吃音に関する理解を深めることで、不安を軽減し、より前向きに吃音と付き合っていくことができるはずです。また、同じように吃音を持つ人たちが集まる自助グループに参加してみるのも良いでしょう。同じ悩みを持つ人たちと交流することで、共感を得たり、新たな対処法を見つけたりすることができるかもしれません。

家族や友人、周りの人たちに自分の吃音について話すことも、大きな助けになります。話すことで、理解や支援を得られるだけでなく、自分自身も気持ちが楽になることがあります。話すのが難しい場合は、手紙やメールで伝える方法もあります。周りの人たちの理解と支えがあれば、より安心して生活し、自分の可能性を大きく広げることができるでしょう。

吃音は、克服すべきものではなく、共に生きていくものです。吃音のある自分を受け入れ、前向きに生きることが大切です。吃音があっても、夢や目標を持つことができます。諦めずに、積極的に人生を切り開いていきましょう。周りの人の支えを借りながら、自分らしく輝く人生を歩んでください。