脳梗塞のリハビリテーション:介護と介助

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の違いがよくわからないのですが、教えていただけますか?特に、脳梗塞の患者さんに対する「介護」と「介助」の違いが知りたいです。

介護の研究家

そうですね。「介助」は、患者さんが自分で出来ないことを手伝うことです。例えば、脳梗塞で麻痺が残った患者さんの歩行を手伝ったり、食事を摂ることを手伝ったりすることです。一方「介護」は、患者さんの生活全般を支えることです。食事や入浴、排泄の介助だけでなく、リハビリテーションの支援や、精神的な支え、生活環境の整備なども含まれます。「介助」は「介護」の一部と言えるでしょう。

介護を学びたい

なるほど。「介助」は具体的な動作のお手伝い、「介護」は生活全般の支援というわけですね。脳梗塞の患者さんの場合だと、具体的にどんな「介護」があるのでしょうか?

介護の研究家

脳梗塞の患者さんの場合、麻痺や言語障害など、後遺症の症状によって「介護」の内容は変わってきます。例えば、麻痺がある場合は、着替えや移動の介助、食事の介助、排泄の介助などが必要になります。言語障害がある場合は、コミュニケーションを助けるための工夫や、意思疎通を図るための支援が必要になります。また、再発予防のための生活指導や、社会復帰に向けた支援なども「介護」に含まれます。

脳梗塞とは。

『脳こうそく』とは、どういうわけか脳の血管がふさがってしまうことです。血管がかたくなって細くなったところに詰まるものをラクナ梗塞、血管にコレステロールがたまって血のかたまりができて詰まるものをアテローム血栓性脳こうそく、体の他の場所でできた血のかたまりが流れてきて詰まるものを心原性脳こうそく症といいます。体の右半身か左半身のどちらかの力が入らなくなったり、しびれたり、歩くとふらついたり、ものが二重に見えたり、見える範囲が狭くなったり、うまくしゃべれなくなったりといった症状が現れます。しかし、早く見つけて早く治療すれば、後遺症を軽くすることができます。

脳梗塞とは

脳梗塞は、脳の血管が詰まることで起こる病気です。血管が詰まると、血液が脳に届かなくなり、脳の細胞が傷ついてしまいます。このため、様々な症状が現れます。詰まり方には大きく分けて三つの種類があります。

一つ目は、ラクナ梗塞と呼ばれるものです。これは、脳の奥深くにある細い血管が、動脈硬化によって徐々に狭くなり、最終的に完全に詰まってしまうことで起こります。動脈硬化は、血管の壁が厚く硬くなることで、加齢とともに誰にでも起こりうる変化です。高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病があると、動脈硬化が進行しやすくなります。

二つ目は、アテローム血栓性脳梗塞です。これは、コレステロールなどが血管の壁にたまり、血管の内側が狭くなっていくことで起こります。狭くなった部分で血液の流れが滞り、血の塊(血栓)ができやすくなります。この血栓が血管を完全に塞いでしまうと、脳梗塞を発症します。こちらも、高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病が危険因子となります。

三つ目は、心原性脳塞栓症です。心臓の中にできた血栓が血液の流れに乗って脳の血管まで運ばれ、血管を詰まらせることで起こります。心臓に病気があると、心臓の中に血栓ができやすくなります。特に、心房細動という不整脈は、心原性脳塞栓症の大きな原因となります。

脳梗塞の症状は、詰まった血管の位置や大きさによって様々です。片側の腕や足の麻痺やしびれ、ろれつが回らない、言葉が出てこない、視野が狭くなる、ものが二重に見える、激しいめまいやふらつきなどがよく見られる症状です。これらの症状が突然現れたら、すぐに病院を受診することが大切です。早期に発見し、適切な治療を行うことで、後遺症を残さずに回復できる可能性が高まります。日頃からバランスの良い食事、適度な運動、禁煙などを心がけ、生活習慣病の予防に努めることも重要です。

| 脳梗塞の種類 | 原因 | 危険因子 |

|---|---|---|

| ラクナ梗塞 | 脳の奥深くにある細い血管が動脈硬化によって詰まる | 高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病 |

| アテローム血栓性脳梗塞 | コレステロールなどが血管の壁にたまり、血管が狭くなり血栓ができる | 高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病 |

| 心原性脳塞栓症 | 心臓でできた血栓が脳の血管に運ばれ詰まる | 心房細動などの心臓病 |

脳梗塞の症状

脳梗塞は、脳の血管が詰まることで、脳への血液供給が断たれ、脳細胞が損傷を受ける病気です。症状は血管の詰まった場所や範囲、そして損傷を受けた脳の部位によって大きく異なり、多様性を示します。

代表的な症状として、体の片側の麻痺やしびれが挙げられます。これは、脳梗塞によって運動機能をつかさどる脳の領域が損傷を受けることで起こります。右脳が損傷を受けた場合は体の左側、左脳が損傷を受けた場合は体の右側に麻痺やしびれが現れます。顔の片側だけに症状が現れる場合もあります。麻痺やしびれと併せて、言語障害が現れることも少なくありません。言葉が出てこない、ろれつが回らない、他人の話が理解できないといった症状が現れます。これは言語中枢が損傷することで起こります。

また、視覚に関連する症状が現れることもあります。視野が狭くなる、物が二重に見えるといった症状は、視覚情報を処理する脳の領域が損傷することで起こります。さらに、めまいやふらつき、バランス感覚の低下といった症状が現れる場合もあります。これは平衡感覚をつかさどる小脳や脳幹が損傷することで起こります。

その他、意識がもうろうとしたり、激しい頭痛が起こる場合もあります。これらの症状は重篤な脳梗塞を示唆している可能性があるため、注意が必要です。脳梗塞の症状は突然現れることが多く、数分から数時間続く場合もあれば、一時的に症状が現れてすぐに消える場合もあります。たとえ一時的な症状であっても、決して軽視せず、速やかに医療機関を受診することが重要です。早期に発見し適切な治療を受けることで、後遺症を軽くし、日常生活への早期復帰の可能性を高めることができます。

| 症状 | 原因 | 詳細 |

|---|---|---|

| 体の片側の麻痺やしびれ | 運動機能をつかさどる脳領域の損傷 | 右脳損傷→体の左側、左脳損傷→体の右側、顔の片側だけに症状が出る場合も有り |

| 言語障害 | 言語中枢の損傷 | 言葉が出てこない、ろれつが回らない、他人の話が理解できない |

| 視覚障害 | 視覚情報を処理する脳領域の損傷 | 視野が狭くなる、物が二重に見える |

| めまいやふらつき、バランス感覚の低下 | 平衡感覚をつかさどる小脳や脳幹の損傷 | |

| 意識障害、激しい頭痛 | 重篤な脳梗塞の可能性 |

介護の重要性

脳梗塞は、脳の血管が詰まることで起こる病気です。詰まった血管から先の脳細胞は酸素や栄養が行き届かなくなり、脳の機能が損なわれます。後遺症として、体の片側に麻痺が残ったり、うまく言葉を発したり理解したりすることが難しくなったり、といった症状が現れることがあります。このような後遺症は日常生活に大きな支障をきたすため、介護が必要不可欠となります。

介護は、食事や入浴、トイレの介助といった日常生活動作の支援だけではありません。精神的な支えも非常に重要です。脳梗塞を発症すると、今までできていたことができなくなることへの不安や焦り、周囲に迷惑をかけているという罪悪感など、様々な感情を抱くことがあります。介護者は、患者さんの気持ちを理解し、共感し、寄り添うことで、精神的な安定を図る必要があります。

具体的な介護の内容としては、食事の介助では、食べ物を一口大に切ったり、とろみをつけたり、食べやすいように工夫します。入浴の介助では、転倒しないように注意しながら、体を洗ったり、髪を洗ったりします。トイレの介助では、排泄の介助や、おむつの交換などを行います。また、リハビリテーションへの付き添いや服薬管理も重要な役割です。

介護は肉体的にも精神的にも負担の大きい仕事です。家族だけで抱え込まず、地域包括支援センターや介護サービス事業者などに相談し、様々なサポートを活用していくことが大切です。ホームヘルパーに家事や身の回りの世話を頼んだり、デイサービスやショートステイを利用したりすることで、介護者の負担を軽減し、患者さんにとっても、介護者にとっても、より良い生活環境を築くことができます。また、介護に関する知識や技術を学ぶことで、より適切なケアを提供できるようになります。ケアマネージャーに相談し、必要な情報やサービスを得るようにしましょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 脳梗塞とは | 脳の血管が詰まることで起こる病気。詰まった血管から先の脳細胞は酸素や栄養が行き届かなくなり、脳の機能が損なわれる。 |

| 脳梗塞の後遺症 | 体の片側に麻痺が残ったり、うまく言葉を発したり理解したりすることが難しくなったりする。日常生活に大きな支障をきたす。 |

| 介護の必要性 | 後遺症による日常生活の支障のため、介護が必要不可欠。 |

| 介護の内容 | 食事、入浴、トイレの介助といった日常生活動作の支援。精神的な支えも重要。 |

| 精神的な支え | 患者さんの気持ちを理解し、共感し、寄り添うことで、精神的な安定を図る。 |

| 具体的な介護の内容 |

|

| 介護の負担軽減 | 家族だけで抱え込まず、地域包括支援センターや介護サービス事業者などに相談し、様々なサポートを活用する(ホームヘルパー、デイサービス、ショートステイなど)。 |

| 介護者の役割 | 介護に関する知識や技術を学び、より適切なケアを提供する。ケアマネージャーに相談し、必要な情報やサービスを得る。 |

| 目指すもの | 患者さんにとっても、介護者にとっても、より良い生活環境を築く。 |

介助のポイント

脳梗塞によって後遺症が残った方への介助は、一人ひとりの状態に合わせた対応が重要です。症状や程度は実に様々であり、画一的な方法では十分な支援を提供できません。そのため、まずは日常生活における困りごとを丁寧に把握し、個別のニーズに合わせた介助計画を立てることが大切です。

例えば、体の片側に麻痺が残っている場合には、麻痺側の動きを無理なくサポートしながら、麻痺していない側の機能を最大限に活用できるよう促します。食事や着替えなど、日常生活の動作を少しでも自分で行えるように工夫することで、残された能力を維持・向上させ、自立を支援することに繋がります。また、麻痺があることでバランスが崩れやすく転倒のリスクが高まるため、手すりや杖、歩行器といった福祉用具を適切に活用することも重要です。

言語機能に障害がある場合は、焦らずゆっくりと話しかけることはもちろん、短い文章で簡単な言葉を選び、具体的な表現を用いることで理解を助けます。身振り手振りを加えたり、絵や写真、文字を書いた紙などを見せるといった視覚的な手段も有効です。円滑な意思疎通を図ることで、患者さんの不安やストレスを和らげ、心の安定を保つことに配慮しましょう。

介助を行う際には、常に患者さんの尊厳を尊重し、プライバシーに配慮することが大切です。自立を支援するという視点を持ち、できることは自分で行ってもらうように促し、介助が必要な部分だけを適切にサポートすることで、患者さんの自信と生活の質の向上に貢献することができます。焦らず、患者さんの気持ちに寄り添いながら、信頼関係を築くことが、より良い介助へと繋がります。

| 症状・状態 | 介助のポイント | 目的・効果 |

|---|---|---|

| 片側麻痺 |

|

|

| 言語機能障害 |

|

|

| 全般 |

|

|

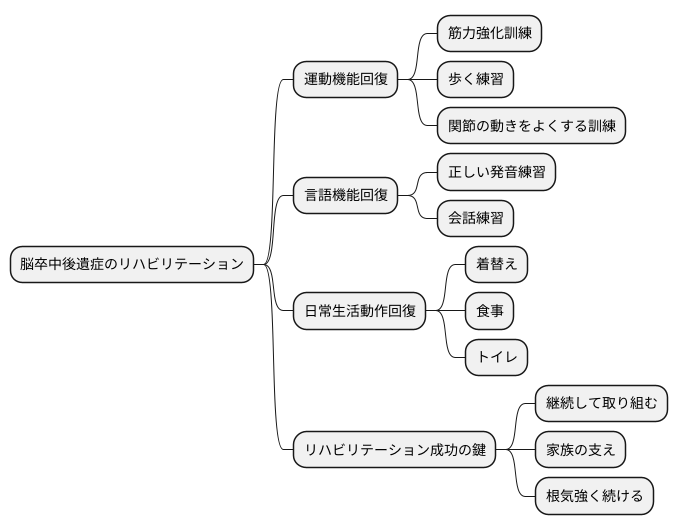

リハビリテーション

脳卒中後の後遺症を抑え、日常生活を取り戻すためには、リハビリテーションが欠かせません。病気によって損なわれた運動機能や言語機能などを、再び使えるように訓練していくのです。このリハビリテーションは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といった専門家が、患者さんの状態や目標に合わせて、一人ひとりに合った計画を立て、きめ細やかに指導します。

例えば、手や足に麻痺が残ってしまった場合には、筋力強化の訓練や、歩く練習、関節の動きをよくする訓練などを行います。専門家はその方の状態に合わせて、無理のない範囲で、効果的な運動方法を指導します。また、言葉がうまく話せなくなってしまった場合には、正しい発音を練習したり、会話の練習をしたりします。

さらに、日常生活で必要な動作、例えば着替えや食事、トイレに行くといった動作も、繰り返し練習することで、再び自分でできるようになることを目指します。

リハビリテーションの効果を高めるためには、継続して取り組むことが非常に大切です。そして、家族の支えも大きな力となります。家族は、患者さんの頑張りを励ましたり、自宅での生活をサポートしたりすることで、リハビリテーションの成果につながるように協力します。焦らず、根気強く続けることが、より良い回復へと導いてくれるのです。

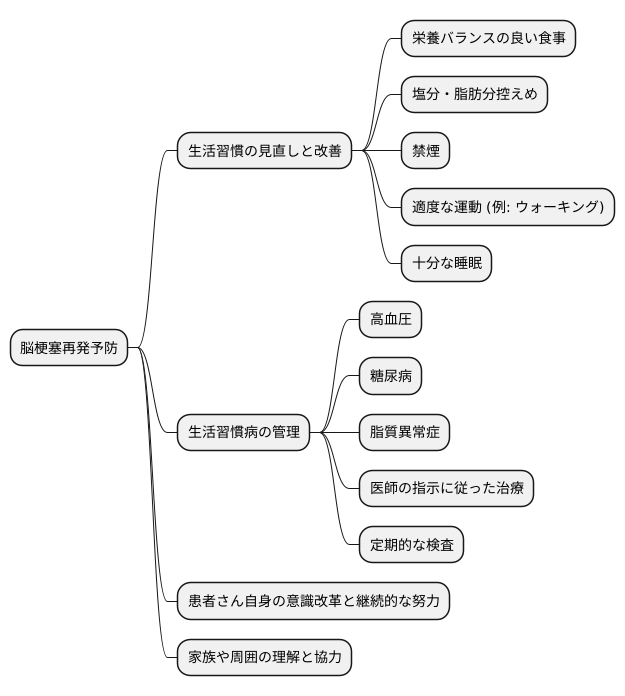

再発予防

脳梗塞は、一度発症すると再び発症する危険性が高い病気です。そのため、再発を予防するための取り組みは大変重要です。再発予防の第一歩は、日々の生活習慣を見直し、改善することです。

具体的には、栄養バランスの良い食事を心がけ、塩分や脂肪分の摂り過ぎに注意しましょう。また、たばこは血管に負担をかけるため、禁煙が必要です。さらに、適度な運動を続けること、十分な睡眠時間を確保することも大切です。ウォーキングなどの軽い運動でも、毎日続けることで血管の健康を保つ効果が期待できます。質の良い睡眠は、体の疲れを癒し、血管の負担を軽減する効果があります。

高血圧、糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病は、脳梗塞の大きな危険因子です。これらの病気をしっかりと管理することも、再発予防に繋がります。医師の指示に従ってきちんと薬を飲み、定期的に検査を受けるなど、治療を継続することが重要です。自己判断で薬の服用を止めたり、検査を受けなかったりすると、病状が悪化し、再発の危険性が高まる可能性があります。

再発予防には、患者さん自身の意識改革と継続的な努力が欠かせません。脳梗塞は、生活習慣と密接に関係している病気です。健康的な生活習慣を身につけ、継続していくことで、再発のリスクを減らすことができます。家族や周囲の人々の理解と協力も、患者さんの支えとなり、再発予防に繋がります。