脳卒中と介護・介助

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」はどう違うんですか?脳卒中で体が不自由になった場合、どちらも必要になると思うんですが…。

介護の研究家

いい質問ですね。確かにどちらも日常生活の世話をするという意味では似ています。大きな違いは、自立を支援するか、そうでないかです。「介助」は、例えば食事や着替えなど、その人が自分でできることを手伝うことです。脳卒中で手が動かしにくくなった方のために、服のボタンをかけやすく手伝ったり、食事を運んだりするといった行為ですね。あくまで、その人が主体です。

介護を学びたい

なるほど。じゃあ「介護」は?

介護の研究家

「介護」は、その人が自分でできないことを代わりに行うことです。脳卒中で意識がない方の場合は、食事を口に運んであげたり、体を清潔に保つために全てのお世話をしたりすることになりますね。つまり、できない部分を補って、生活の質を保つことが目的です。

脳卒中とは。

『脳卒中』とは、脳の血管が詰まったり(脳梗塞)、破れたり(脳出血)することで、脳の働きが損なわれる病気です。急に手足が動かなくなったり、感覚がなくなったり、言葉がうまく話せなくなったり、意識がなくなったりすることがあります。お年寄りの方や、高血圧、糖尿病、高脂血症(脂質異常症)の病気をお持ちの方は、動脈硬化が進みやすく、脳卒中になりやすいので注意が必要です。症状が出てから早く治療を始めると、後遺症が残りにくくなります。ですから、このような症状が出た場合は、できるだけ早く病院に行って診察を受けてください。

脳卒中とは

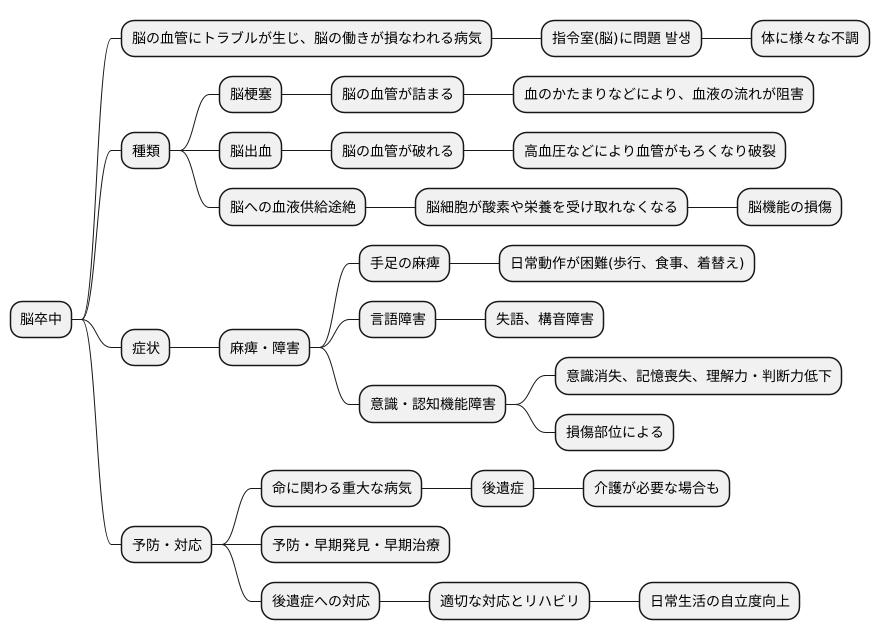

脳卒中とは、脳の血管にトラブルが生じ、脳の働きが損なわれてしまう病気です。脳は、からだのさまざまな機能を調整する大切な役割を担っています。ちょうど、複雑な機械を動かすための指令室のような存在です。この指令室に問題が起きると、体にさまざまな不調が現れます。

脳卒中には、大きく分けて二つの種類があります。一つは、脳の血管が詰まってしまう「脳梗塞」です。これは、血管の中に血のかたまりなどができて、血液の流れが阻害されることで起こります。もう一つは、脳の血管が破れてしまう「脳出血」です。これは、高血圧などが原因で血管がもろくなり、破裂することで起こります。どちらの場合も、脳への血液供給が途絶え、脳細胞が酸素や栄養を受け取れなくなってしまうため、脳の機能が損なわれてしまいます。

脳卒中で脳の働きが損なわれると、体にさまざまな麻痺や障害が現れます。例えば、手足の麻痺によって歩くことや食事、服を着替えるといった日常の動作が難しくなることがあります。また、言葉がうまく話せなくなったり、口がもつれてしまうこともあります。さらに、意識がなくなったり、記憶がなくなったり、ものごとを理解する力や判断する力が低下するといった症状が現れる場合もあります。これらの症状は、脳のどの部分が損傷を受けたかによって大きく異なります。

脳卒中は命に関わる重大な病気であり、後遺症が残ってしまうことも少なくありません。後遺症によって、日常生活に支障が出て、介護が必要になる場合もあります。そのため、脳卒中にならないための予防や、早期発見、早期治療が非常に大切です。また、後遺症が残ってしまった場合には、適切な対応やリハビリテーションを行うことで、少しでも日常生活の自立度を高めることが重要です。

脳卒中の兆候

脳卒中は、突然起こることが多く、いかに早く見つけて治療を始めるかが、その後の生活に大きく影響します。後遺症を少なくするためにも、脳卒中の兆候を理解し、迅速な対応を心がけることが重要です。

代表的な兆候としては、顔の半分が麻痺して歪む、片方の腕に力が入らなくなる、舌がもつれて言葉がうまく話せなくなる、言いたい言葉が出てこない、急に激しい頭痛が起こる、などが挙げられます。これらの症状は、単独で現れることもあれば、いくつか同時に現れることもあります。

これらの症状が一つでも現れた場合は、すぐに救急車を呼びましょう。ためらわずに、一刻も早く医療機関に搬送してもらうことが大切です。

また、一時的に症状が現れてすぐに消えてしまう場合もあります。これを一過性脳虚血発作と言い、略してTIAと呼びます。TIAは、症状が短時間で消えるため、「気のせい」と軽く考えがちですが、実は脳卒中の前触れである可能性が非常に高いのです。TIAを経験した人は、その後、本格的な脳卒中に発展する危険性が高いため、症状が軽かったとしても、必ず医療機関を受診するようにしてください。

少しでも体に異変を感じたら、「大丈夫だろう」と自己判断せずに、すぐに医療機関に相談しましょう。早期発見と早期治療によって、後遺症を最小限に抑え、より良い生活を送れる可能性が高まります。

| 症状 | 説明 | 対応 |

|---|---|---|

| 顔の半分が麻痺して歪む 片方の腕に力が入らなくなる 舌がもつれて言葉がうまく話せない 言いたい言葉が出てこない 急に激しい頭痛が起こる |

脳卒中の代表的な兆候。単独または複数同時に現れる。 | すぐに救急車を呼ぶ |

| 一時的に症状が現れてすぐに消える (一過性脳虚血発作/TIA) | 脳卒中の前触れの可能性が高い。 | 症状が軽かったとしても、必ず医療機関を受診 |

介護と介助の必要性

脳卒中は、後遺症として麻痺や言語の障害などを引き起こすことが多く、日常生活を送る上で様々な困難が生じます。そのため、多くの場合、介護や介助が必要不可欠となります。

介護とは、日常生活全般における幅広い支援を指します。食事、入浴、排泄といった基本的な動作の介助はもちろんのこと、精神的な支えや社会生活への復帰を促すリハビリテーションの支援なども含まれます。例えば、食事の際には、食べ物を口に運ぶ介助だけでなく、栄養バランスの取れた食事内容を考えたり、食事中の会話を通して心のケアを行うことも介護の大切な役割です。また、入浴の介助においても、身体を清潔にするだけでなく、温かい湯に浸かることで心身のリラックスを促す効果も期待できます。

一方、介助は、主に身体的な動作の補助を指します。歩行や移動の際の支え、着替えの手伝い、食事の際のサポートなどが挙げられます。具体的には、杖や歩行器を使って歩く練習をしたり、車椅子への移乗を介助したりすることで、患者さんの移動を支援します。また、衣服の着脱やボタンの掛け外しといった日常的な動作を補助することで、患者さんの自立を促します。

脳卒中後の介護や介助は、患者さん一人ひとりの状態や生活環境に合わせた対応が求められます。後遺症の程度や生活環境は人それぞれ異なるため、画一的な支援ではなく、個別のニーズに合わせたきめ細やかな対応が必要です。そのため、家族や介護をする人、医師や看護師、リハビリテーション専門職など、関係者間の連携が非常に重要になります。それぞれの専門知識や経験を共有し、協力して患者さんを支える体制を築くことで、患者さんが安心して日常生活を送れるようになり、社会への復帰もスムーズになります。

患者さん自身の自立を支援し、社会参加を促進することも介護や介助の重要な目的です。そのためには、患者さんの残された能力を最大限に活かせるように、日常生活の中で積極的に活動に取り組む機会を提供することが大切です。例えば、家事の一部を手伝ったり、趣味や地域活動に参加したりするなど、社会との繋がりを維持することで、患者さんの生活の質を高めることができます。

| 項目 | 内容 | 具体例 |

|---|---|---|

| 介護 | 日常生活全般における幅広い支援(身体的支援、精神的支援、社会生活への復帰支援など) | 栄養バランスを考えた食事の提供と食事中の会話、リラックス効果を意識した入浴介助 |

| 介助 | 主に身体的な動作の補助 | 歩行練習、車椅子移乗のサポート、着替えやボタンの掛け外しの補助 |

| 脳卒中後の介護・介助のポイント | 患者一人ひとりの状態や生活環境に合わせた対応、関係者間の連携、患者自身の自立支援と社会参加促進 | 個別のニーズに合わせたきめ細やかなケア、家族・医療関係者・リハビリ専門職の連携、家事援助や趣味・地域活動への参加支援 |

リハビリテーションの重要性

脳卒中などの病気の後、体に不自由が残ってしまうことがあります。このような後遺症によって失われた体の働きを取り戻すためには、リハビリテーションがとても大切です。リハビリテーションとは、体の動きを良くしたり、日常生活での動作を楽に行えるようにしたり、言葉でのやり取りをスムーズにするための訓練のことです。

リハビリテーションは、体の動きの専門家である理学療法士、日常生活動作の専門家である作業療法士、言葉や聞こえの専門家である言語聴覚士といった、それぞれの分野の専門家が行います。病気や怪我で損なわれた体の働きを回復させるだけでなく、残された能力を最大限に活かせるように、一人ひとりの状態に合わせた計画を立てて訓練を行います。

リハビリテーションは、できるだけ早く、そして集中的に行うことが効果的です。早く始めることで、後遺症による体の不自由さを軽くし、日常生活で自分の力でできることを増やすことができます。服を着たり、ご飯を食べたり、トイレに行ったりといった身の回りのことが自分でできるようになると、生活の質も大きく向上します。

リハビリテーションは、継続することが重要です。少しずつの回復でも、積み重ねていくことで大きな成果に繋がります。そして、より豊かな生活を送ることに繋がっていきます。

家族や介護をする人もリハビリテーションの大切さを理解し、支えていくことが大切です。温かい言葉をかけて励ましたり、積極的に協力することで、リハビリテーションの効果を高めることができます。そして、患者さんがより早く、より良く回復していくための大きな力となります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| リハビリテーションの重要性 | 脳卒中などの後遺症で失われた体の働きを取り戻すためにとても大切 |

| リハビリテーションの目的 | 体の動きの改善、日常生活動作の円滑化、言葉でのやり取りの改善 |

| リハビリテーションの実施者 | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの専門家 |

| リハビリテーションの内容 | 損なわれた機能の回復、残存能力の活用、個別対応の計画に基づいた訓練 |

| リハビリテーションの実施時期 | できるだけ早く、集中的に |

| リハビリテーションの効果 | 後遺症の軽減、日常生活の自立度向上、生活の質の向上 |

| リハビリテーションの継続 | 重要。少しずつの回復の積み重ねが大きな成果に繋がる |

| 家族・介護者の役割 | リハビリテーションの重要性の理解と患者への支援 |

予防と生活習慣の改善

脳卒中は、突然発症し、命に関わることもある恐ろしい病気です。しかし、日ごろの生活習慣を改善することで、発症リスクを大きく減らすことができます。そのために、まず取り組むべきは危険因子の管理です。

高血圧、糖尿病、高脂血症といった生活習慣病は、脳卒中の大きな危険因子となります。これらの病気は自覚症状がないまま進行することも多いため、定期的な健康診断を受け、自身の健康状態を把握することが重要です。もしこれらの病気を抱えている場合は、医師の指導のもと、適切な治療を続け、血圧、血糖値、コレステロール値を正常範囲に保つようにしましょう。

食生活の改善も重要です。塩分の過剰摂取は高血圧を招くため、薄味を心がけ、加工食品やインスタント食品の摂取は控えましょう。脂肪の多い肉類や揚げ物の食べ過ぎも、高脂血症につながるため注意が必要です。反対に、野菜や果物、海藻、きのこ類などは積極的に摂取しましょう。これらの食品には、ビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富に含まれており、血管を健康に保つ効果が期待できます。バランスの良い食事を心がけることで、脳卒中だけでなく、様々な病気の予防につながります。

適度な運動も、脳卒中の予防に効果的です。ウォーキングや軽いジョギング、水泳など、無理のない範囲で体を動かす習慣を身につけましょう。毎日継続することが大切ですが、最初は短い時間から始め、徐々に時間を延ばしていくと良いでしょう。運動は、血圧を下げ、血液の流れを良くする効果があり、脳卒中の予防に役立ちます。

喫煙は、脳卒中のリスクを大幅に高めるため、禁煙は必須です。禁煙は難しいと感じるかもしれませんが、医師や専門家のサポートを受けながら、自分に合った方法で禁煙に挑戦してみましょう。

健康的な生活習慣を維持することは、脳卒中の予防だけでなく、健康寿命を延ばし、より豊かな人生を送るためにも大切なことです。今日からできることから始め、継続して健康管理に取り組むようにしましょう。

| 項目 | 具体的な対策 |

|---|---|

| 生活習慣病の管理 |

|

| 食生活の改善 |

|

| 適度な運動 |

|

| 禁煙 |

|

| 継続的な健康管理 |

|