ことばと聞こえの専門家:言語聴覚士

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」ってどちらも人を助けることだと思うんですけど、違いがよく分かりません。あと、『ST』っていうのもよく聞くんですけど、これも教えて下さい。

介護の研究家

良い質問ですね。まず「介護」は、食事や入浴、排泄など、日常生活を送る上で必要なことを、その人自身が行えない場合に、代わりにやってあげたり、手伝ったりすることです。一方、「介助」は、何かをする際に、その人が自分で出来るように少しだけ手伝うことです。例えば、一人で歩けない人が杖を使って歩く際に、転ばないように支えるのは「介助」です。そして、『ST』とは、ことばによるやりとりや、食べること、飲み込むことに問題がある人の支援をする専門家で、言語聴覚士のことです。

介護を学びたい

なるほど。「介護」は日常生活全般の支援で、「介助」は特定の動作の支援なんですね。でも、言語聴覚士は、ことばや食べることに問題がある人の支援をするんですよね? なぜ「介護」や「介助」に関係するんですか?

介護の研究家

その通りです。言語聴覚士は、例えば、脳卒中などでうまく話せなくなった人のリハビリテーションをしたり、食べ物を飲み込みづらくなった人の訓練をしたりします。これらの支援は、日常生活を円滑に送るために必要な「介護」や「介助」の一環と言えるでしょう。

STとは。

「介護」と「介助」といった言葉に関して、ことばや聴き取り、飲み込みなどに関する専門家である言語聴覚士(略して「ST」と書きます)について説明します。

言語聴覚士の仕事

言語聴覚士は、話すこと、聞くこと、そして意思疎通全般、さらに食べることや飲み込むことに困難を抱える人々を支える専門家です。赤ちゃんからお年寄りまで、幅広い年齢層の方々を対象に、医療や福祉、教育といった様々な場所で活躍しています。

例えば、ことばの発達がゆっくりなお子さんには、正しい発音を身につけるための指導を行います。また、脳卒中などでことばに障害が残ってしまった方々には、再び円滑に話せるようにリハビリテーションを行います。うまく飲み込むことが難しい方々には、安全に食事ができるように、摂食・嚥下機能の訓練を行います。さらに、耳が聞こえにくい方々には、聞こえを支えるためのリハビリテーションを行います。人工内耳をつけた方へのサポートや、声帯など発声器官に障害のある方へ、他の方法で意思を伝える手段の指導も行います。

近年は、認知症の方とのコミュニケーション方法の指導や、声を出しすぎることで起こる音声障害を未然に防ぐための指導にも力を入れています。歌手や教師など、声をよく使う職業の方に、どのように声を出すと負担が少ないか、またどのようなケアが必要かといった指導を行うこともあります。高齢化が進むにつれて、加齢に伴う飲み込みにくさへの対応も、言語聴覚士の大切な仕事の一つとなっています。このように、言語聴覚士は人々の生活の質の向上に欠かせない役割を担っています。

| 対象者 | 支援内容 |

|---|---|

| ことばの発達がゆっくりなお子さん | 正しい発音を身につけるための指導 |

| 脳卒中などでことばに障害が残ってしまった方 | 再び円滑に話せるようにリハビリテーション |

| うまく飲み込むことが難しい方 | 安全に食事ができるように、摂食・嚥下機能の訓練 |

| 耳が聞こえにくい方 | 聞こえを支えるためのリハビリテーション、人工内耳のサポート |

| 声帯など発声器官に障害のある方 | 他の方法で意思を伝える手段の指導 |

| 認知症の方 | コミュニケーション方法の指導 |

| 声を出しすぎる方(歌手、教師など) | 音声障害を未然に防ぐための指導、声の出し方、ケア方法の指導 |

| 高齢者 | 加齢に伴う飲み込みにくさへの対応 |

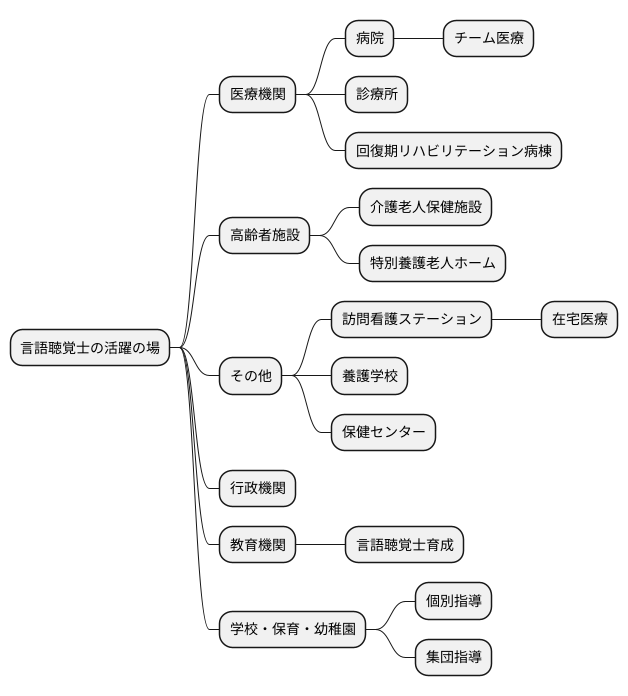

活躍の場

言語聴覚士の活躍の場は実に様々です。病院や診療所といった医療機関はもちろんのこと、回復期リハビリテーション病棟、介護老人保健施設、特別養護老人ホームといった高齢者施設、訪問看護ステーション、養護学校、保健センターなど、多岐にわたります。

病院では、医師や看護師、理学療法士、作業療法士など、他の医療専門職と協力して治療にあたります。チーム医療の一員として、患者さんの状態に合わせた最適なリハビリテーション計画を立案し、実行します。具体的には、失語症、構音障害、音声障害、嚥下障害などの症状を持つ患者さんに対し、検査、評価、訓練、指導、助言などを行います。

地域によっては、行政機関や教育機関で働く言語聴覚士もいます。行政機関では、地域住民の健康増進や福祉の向上に貢献し、教育機関では、将来の言語聴覚士育成に携わります。

近年、在宅医療の必要性が高まりを見せている中で、訪問看護ステーションなどで働く言語聴覚士の需要も増えています。自宅で療養する患者さんのもとを訪問し、日常生活におけるコミュニケーションや食事のサポートを行います。

また、学校や保育園、幼稚園などで、発達に課題のある子どもたちの支援を行う言語聴覚士もいます。言葉の発達の遅れや吃音など、様々なコミュニケーションの困難を抱える子どもたちに対し、個別指導や集団指導を通して、円滑なコミュニケーション能力の獲得を支援します。

このように、言語聴覚士は医療、福祉、教育など様々な分野で活躍の場を広げ、人々の生活の質の向上に貢献しています。活躍の場は今後もさらに広がることが期待されています。

必要な資格

ことばの聞き取りや理解、話すこと、食べることなどに困難を抱える方を支援する専門家、言語聴覚士。その仕事に就くには、国家資格である言語聴覚士の資格が必須です。

資格を得るには、まず厚生労働大臣の認可を受けた言語聴覚士養成校(大学や専門学校)で3年以上学ぶ必要があります。養成校には、大学や専門学校があり、いずれも3年間、みっちりと専門知識と技術を学ぶカリキュラムが組まれています。

養成校での学びは多岐に渡ります。人の体の構造を学ぶ解剖学や、体の働きを学ぶ生理学といった基礎医学に加え、心の働きを学ぶ心理学、ことばの仕組みを学ぶ言語学や音声学、耳の働きを学ぶ聴覚学など、様々な角度から「ことば」と「聴こえ」、「食べること」について深く掘り下げていきます。さらに、ことばや聴こえ、食べることに関する障害について学ぶ言語病理学、聴覚障害学、摂食嚥下障害学といった専門科目も重要な学習内容です。机上の学習だけでなく、実際に病院や福祉施設などで臨床実習を行うことも必須で、現場での実践経験を積むことで、より確かな知識と技術を身につけることができます。

3年間の学びを終え、養成校を卒業したのち、国家試験に合格することで、ようやく言語聴覚士として働く資格を得ることができます。しかし、資格取得はゴールではなくスタートです。医療や福祉の分野は常に進歩しており、言語聴覚士には生涯にわたる学習が求められます。学会や研修会に積極的に参加し、常に最新の知識や技術を習得することで、質の高い支援を提供し続けることができるのです。

| 言語聴覚士になるには |

|---|

|

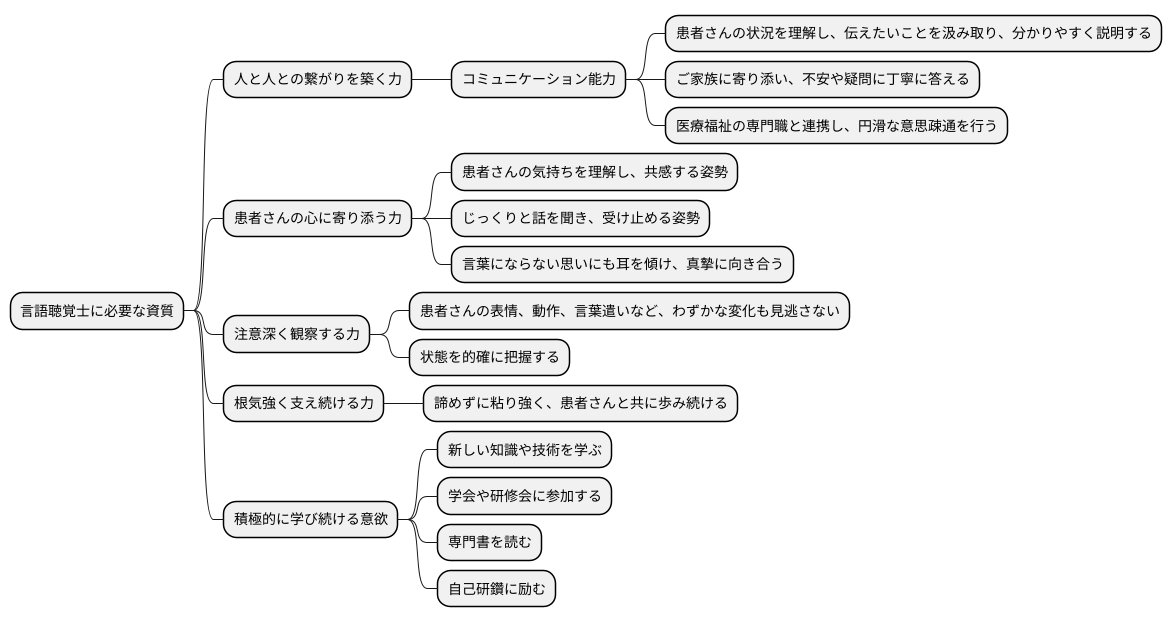

求められる資質

言語聴覚士という仕事は、専門的な知識や技術に加え、様々な人間的な資質が求められる、奥深い仕事です。

まず、人と人との繋がりを築くための力、すなわちコミュニケーション能力は欠かせません。患者さん一人ひとりの状況を理解し、伝えたいことを汲み取り、分かりやすく説明する能力が必要です。同時に、ご家族の方々にも寄り添い、不安や疑問に丁寧に答えることも大切です。さらに、医師や看護師、介護士など、他の医療、福祉の専門職と連携し、情報を共有しながらチームとして患者さんを支えるために、円滑な意思疎通は不可欠です。

次に、患者さんの心に寄り添う力も重要です。病気や障害によって、患者さんは身体的な苦痛だけでなく、精神的な苦痛も抱えていることが少なくありません。言語聴覚士は、患者さんの気持ちを理解し、共感する姿勢、そして、じっくりと話を聞き、受け止める姿勢を持つことが求められます。患者さんの言葉にならない思いにも耳を傾け、真摯に向き合うことが、信頼関係を築き、より良い支援へと繋がります。

さらに、注意深く観察する力も必要です。患者さんの表情、動作、言葉遣いなど、わずかな変化も見逃さず、状態を的確に把握することで、適切な訓練内容や支援方法を判断することができます。

そして、根気強く支え続ける力も大切です。患者さんの回復には時間がかかる場合もあります。思うように成果が出ない時でも、諦めずに粘り強く、患者さんと共に歩み続けることが重要です。

最後に、医療は常に進歩しています。新しい知識や技術を積極的に学び続ける意欲も、言語聴覚士には不可欠です。学会や研修会に参加したり、専門書を読んだりするなど、自己研鑽に励むことで、より質の高い支援を提供できるようになります。

これらの資質をバランス良く備え、患者さんの生活の質の向上に貢献していくことが、言語聴覚士という仕事に求められる大切な役割です。

やりがい

ことばを発したり、音を聞き取ったり、食べ物を口にしたり、飲み込んだりすることは、人が人として生きていく上で欠くことのできない大切な営みです。言語聴覚士は、こうした機能に問題を抱える人々を支え、より良い暮らしを送れるよう手助けをする仕事です。

例えば、脳卒中などでことばを失ってしまった人が、再び家族と語り合うことができるようになった場面を想像してみてください。あるいは、うまく飲み込めなくなって食事の楽しみを奪われていた人が、再び美味しくご飯を食べられるようになったとしたらどうでしょうか。言語聴覚士は、そうした感動的な瞬間に立ち会い、喜びを共に分かち合うことができます。これが、この仕事の大きなやりがいの一つです。患者さんの人生に直接関わり、その変化を目の当たりにすることができる、非常にやりがいのある仕事と言えるでしょう。

また、言語聴覚士の仕事は、患者さん個人を支えるだけにとどまりません。医師や看護師、理学療法士、作業療法士など、様々な専門家と協力して治療にあたるため、チーム医療の一員としての役割も担います。それぞれの専門知識を持ち寄り、力を合わせることで、より良い医療を提供できるという実感も、大きなやりがいへと繋がります。

さらに、医療の進歩は目覚ましく、言語聴覚士の分野も常に新しい知見や技術が生まれています。そのため、言語聴覚士は学び続ける姿勢が求められますが、同時にそれは自身の成長へと繋がります。新しい知識や技術を習得し、それを患者さんのために役立てることができた時の喜びは、この仕事のやりがいをさらに深めてくれるでしょう。

| やりがい | 詳細 |

|---|---|

| 患者さんの人生に直接関わり、変化を目の当たりにする | 脳卒中などでことばを失った人が再び家族と語り合えるようになる、うまく飲み込めなかった人が再び美味しくご飯を食べられるようになるなど、患者さんの生活の質の向上に直接貢献できる。 |

| チーム医療の一員としての役割 | 医師、看護師、理学療法士、作業療法士など、様々な専門家と協力して治療にあたることで、より良い医療を提供できる。 |

| 学び続ける姿勢と成長 | 医療の進歩に伴い、常に新しい知見や技術を習得し、患者さんのために役立てることができる。 |