ピック病:知られざる認知症

介護を学びたい

先生、「ピック病」って、介護と介助の場面でどんなことに気をつければいいのでしょうか?

介護の研究家

いい質問ですね。「ピック病」は認知症の一種なので、症状に合った対応が必要になります。特に、人格の変化や行動障害が目立つので、本人の気持ちを理解しようとすることが大切です。例えば、同じ行動を繰り返す場合、それを無理に止めさせるのではなく、安全な範囲で見守るなどの対応が必要です。

介護を学びたい

なるほど。具体的にはどういった行動に注意すれば良いでしょうか?

介護の研究家

社会的なルールを守れなくなったり、衝動的な行動をとることもあるので、周りの安全にも気を配る必要があります。また、本人は病気に気づいていないことが多いので、頭ごなしに叱るのではなく、穏やかに接することが大切です。そして、症状は進行していくので、常に状態を観察し、適切なケアを提供していくことが重要です。

ピック病とは。

「介護」と「介助」について説明する中で、「ピック病」という病気を取り上げます。「ピック病」とは、脳の前方と側面の部分が縮んでしまう病気で、神経細胞の中に「ピック球」という異常なものが現れます。この病気は、40代から50代で発症する脳の病で、若いうちに認知症になる病気の一つです。症状としては、性格が変わったり、行動に異常が見られたりすることが特徴です。しかし、本人は自分の変化に気づいていないことがよくあります。社会の常識や習慣に関心を示さなくなったり、人とのかかわりを無視したりするほか、同じ行動を毎日同じ時間に繰り返したり、何も言わずに急に家を出て行ったり、悪いことをするつもりがないのに万引きをしてしまったり、すぐに気が散ってしまい、一つのことを続けることができなくなったりといった症状が見られます。

ピック病とは

ピック病は、脳の働きが徐々に衰えていく病気で、特に前頭葉と側頭葉という部分が縮んでしまうのが特徴です。この前頭葉は、額のあたりの脳で、思考や判断、感情のコントロールなどをつかさどっています。また、側頭葉は耳の上あたりに位置し、記憶や言語理解、聴覚情報処理といった役割を担っています。これらの部分が縮むことで、様々な症状が現れます。

この脳の縮みは、アルツハイマー病とも似た症状を示しますが、縮む場所が異なります。アルツハイマー病では脳全体が萎縮していくのに対し、ピック病では前頭葉と側頭葉という特定の部分が集中的に縮んでいくのです。また、ピック病では神経細胞の中に「ピック球」と呼ばれる異常な物質が溜まります。これがピック病特有の変化です。

ピック病は、40代から50代といった働き盛りの世代で発症することが多く、若年性認知症の一つに数えられます。アルツハイマー病と比べると患者数は少ないものの、働き盛りで発症するため、患者さん本人だけでなく、家族や職場など周囲への影響も大きくなります。仕事ができなくなることによる経済的な負担や、介護のための時間的な負担、精神的なストレスなど、様々な問題が生じる可能性があります。ピック病は進行性の病気であるため、現在の医学では完全に治すことはできません。しかし、早期に発見し、適切なケアを続けることで、症状の進行を遅らせ、患者さんの生活の質を維持、向上させることが期待できます。薬物療法による症状の緩和や、日常生活での困りごとをサポートするケアなど、様々な取り組みが重要です。

| 項目 | ピック病 | アルツハイマー病 |

|---|---|---|

| 脳の萎縮部位 | 前頭葉と側頭葉(集中的) | 脳全体 |

| 特徴的な変化 | ピック球(神経細胞内に蓄積) | – |

| 発症年齢 | 40代〜50代 | – |

| 病気の進行 | 進行性 | – |

| 治療法 | 完治は不可、早期発見・適切なケアで進行抑制 | – |

症状の特徴

ピック病は、脳の働きに変化が生じることで、その人の性格や行動に様々な影響を及ぼす病気です。この病気の特徴的な症状として、大きく分けて人格の変化と行動の異常が挙げられます。

人格の変化としては、以前は几帳面で整理整頓を欠かさなかった人が、急にだらしなくなり、身の回りのことがおろそかになる、といった変化が見られます。反対に、これまでおおらかで細かいことを気にしない性格だった人が、些細なことにこだわり、神経質になることもあります。また、感情の面では、感情の起伏が激しくなり、些細なことで激しく怒ったり、急に泣き出したりするなど、感情のコントロールが難しくなる場合があります。一方で、周囲の出来事や人に対して無関心になり、感情を表に出さなくなることもあります。このように、以前とは全く異なる性格に変わってしまうため、周囲の人からは『まるで別人のようだ』と表現されることもあります。

行動の異常としては、同じ行動を何度も繰り返す、いわゆる常同行動が見られます。例えば、毎日同じ時間に同じ道を歩いたり、特定の言葉を何度も繰り返したりします。また、周りの状況を気にせず、衝動的に行動してしまうこともあります。例えば、人前で不適切な行動をとってしまったり、何も言わずに突然家を出て行ってしまう、といった行動が見られます。

これらの症状は、多くの場合、本人が自覚していないという点が重要です。そのため、周囲の人、特に家族や友人、職場の同僚などが異変に気づくことで、診断につながるケースが少なくありません。早期発見・早期治療のためには、周囲の人々の注意深い観察と気づきが非常に重要です。少しでも気になる変化があれば、早めに専門の医療機関に相談することが大切です。

| 症状の種類 | 具体的な症状 | 特徴 |

|---|---|---|

| 人格の変化 | 几帳面だった人がだらしなくなる、おおらかだった人が神経質になるなど、以前とは異なる性格になる | 本人が自覚していない場合が多く、周囲の気づきが重要 |

| 感情の起伏が激しくなる、または無関心になる | ||

| 行動の異常 | 同じ行動を何度も繰り返す(常同行動) | |

| 周りの状況を気にせず、衝動的に行動する |

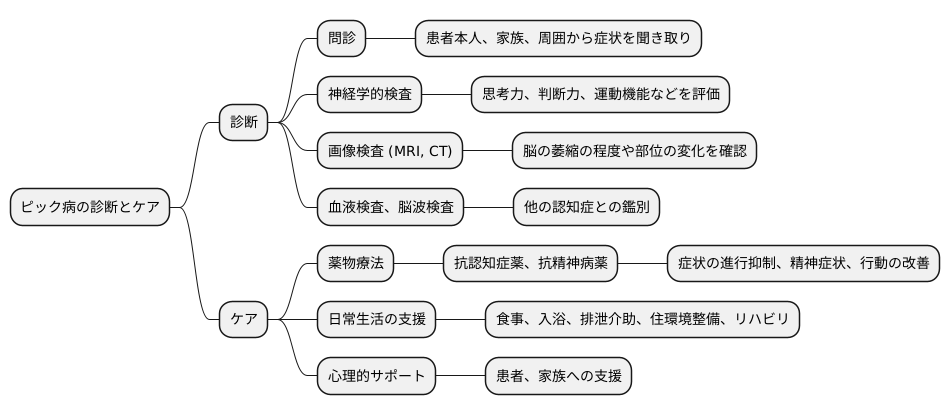

診断と治療

ピック病と診断するには、様々な方法を組み合わせる必要があります。まず、医師は患者さん本人と、ご家族や周囲の方々からお話を伺い、症状を詳しく把握します。記憶や言葉の障害、性格の変化など、いつ頃からどのような様子が見られたのか、具体的な出来事を交えて丁寧に聞き取ることが正確な診断への第一歩です。

次に、神経学的な検査を行います。これは、様々な課題を通して、思考力や判断力、運動機能などを調べ、脳のどの部分がどのように影響を受けているのかを評価するものです。さらに、脳の状態を直接確認するために、画像検査が欠かせません。MRIやCTといった装置を用いて、脳の萎縮の程度や特定の部位における変化を調べます。ピック病では、前頭葉や側頭葉と呼ばれる場所に萎縮が見られることが多いです。

ピック病は他の認知症と症状が似ている場合があるため、それらと区別することも重要です。アルツハイマー病やレビー小体型認知症などとの鑑別のために、血液検査や脳波検査なども行います。これらの検査を通して、他の病気が隠れていないか、またピック病の特徴的な変化が見られるかを慎重に確認します。

残念ながら、現在の医学ではピック病を根本的に治す治療法は見つかっていません。しかし、症状を和らげ、患者さんの生活の質を少しでも向上させるための様々な取り組みが行われています。薬物療法では、抗認知症薬や抗精神病薬などが用いられます。これらの薬は、症状の進行を抑えたり、幻覚や妄想などの精神症状、落ち着きのなさや攻撃的な行動などを改善する効果が期待できます。ただし、薬の効果や副作用には個人差があるため、医師の指示に従って慎重に服用する必要があります。

薬物療法だけでなく、日常生活を支えるケアも大切です。患者さんの状態に合わせて、食事や入浴、排泄などの介助、安全な住環境の整備、リハビリテーションなどを行います。

ピック病は患者さん本人だけでなく、ご家族にも大きな負担がかかります。病気に対する正しい知識を身につけること、医療関係者や相談機関と連携して適切な支援を受けること、そして患者さんやご家族の不安やストレスを和らげるための心理的なサポートも重要です。

周囲の理解と支えによって、患者さんが穏やかに過ごせるように、そしてご家族が安心して生活を送れるように、社会全体で支えていく必要があります。

日常生活の支援

ピック病は、前頭側頭型認知症の一つで、徐々に脳の機能が衰えていく病気です。この病気は、記憶障害よりも、行動や性格の変化、判断力の低下といった症状が先に現れることが多く、日常生活にも大きな影響を及ぼします。

症状が進むにつれて、食事、入浴、着替えといった基本的な動作が一人では難しくなる場合があります。例えば、服の着方が分からなくなったり、食事を綺麗に食べることができなくなったり、入浴の際に適切な手順を踏めなくなったりするといったことが起こります。また、料理や掃除、洗濯、買い物といった家事も困難になり、金銭の管理もできなくなることがあります。このような状態になると、家族や介護者による日常生活の支援が欠かせません。

日常生活を支援する上では、患者さんの残存能力を最大限に活かすことが重要です。自分でできることはできるだけ自分で行ってもらうように促し、できない部分を優しくサポートすることで、患者さんの自尊心を守り、生活の質を維持することに繋がります。

安全な生活環境を確保することも大切です。徘徊の恐れがある場合は、玄関に鍵を二重にしたり、GPS機能付きの機器を活用したりするなどの対策が必要です。また、火の不始末や刃物による事故を防ぐため、火気や刃物は手の届かない場所に保管するようにしましょう。

介護をする家族の負担を軽減するために、デイサービス、ショートステイ、訪問介護といった介護サービスの利用も検討しましょう。これらのサービスを利用することで、介護者は休息の時間を得ることができ、患者さんも社会との繋がりを維持することができます。お住まいの地域の地域包括支援センターに相談すれば、様々な介護サービスの情報を得たり、ケアマネージャーを紹介してもらったりすることができます。ぜひ、積極的に相談し、適切なサービスを利用してください。

| 症状 | 日常生活への影響 | 支援のポイント | 安全対策 | 介護負担軽減策 |

|---|---|---|---|---|

| 記憶障害よりも先に、行動や性格の変化、判断力の低下といった症状が現れる。 | 食事、入浴、着替え、料理、掃除、洗濯、買い物、金銭管理などが困難になる。 | 残存能力を活かし、 自分でできることは自分で行ってもらう。 できない部分を優しくサポートする。 患者さんの自尊心を守り、生活の質を維持する。 |

徘徊対策(二重鍵、GPS機器の活用など) 火の不始末や刃物による事故防止(火気や刃物は手の届かない場所に保管) |

デイサービス、ショートステイ、訪問介護などの介護サービスの利用 地域包括支援センターへの相談(情報提供、ケアマネージャー紹介) |

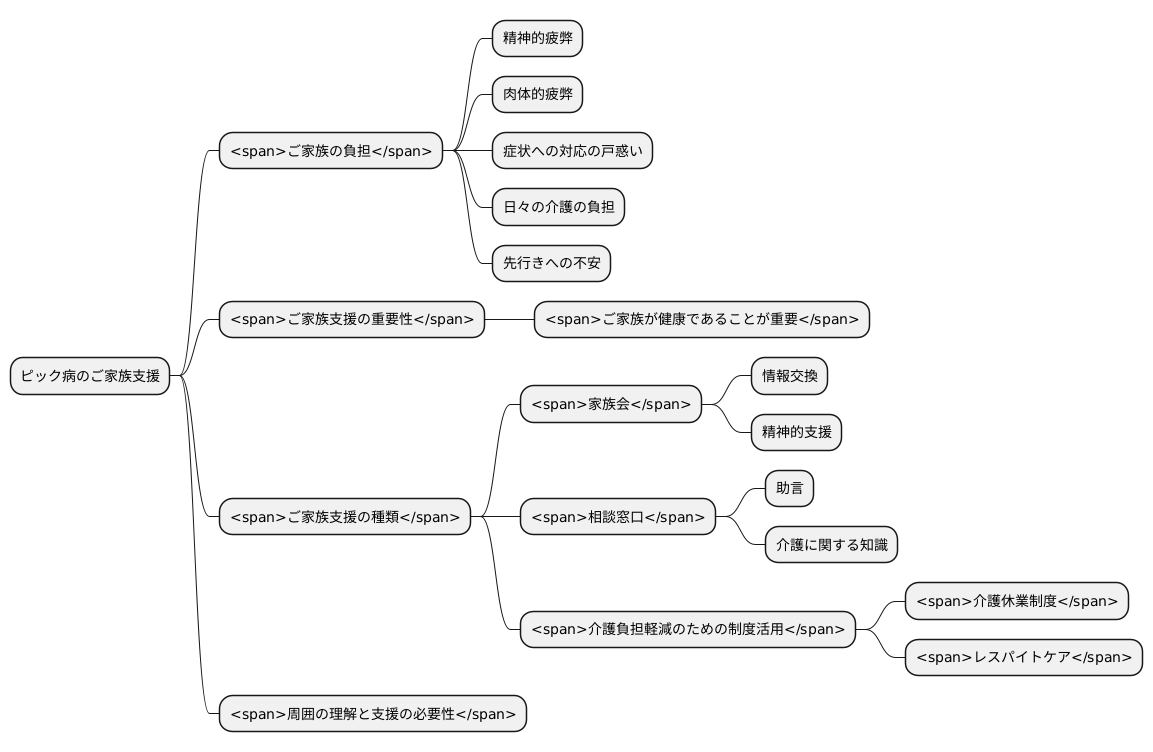

家族への支援

ピック病を抱える方を支えるご家族は、想像以上に大きな負担を背負っています。病状が進むにつれて、患者さんの言動や行動は変化し、介護するご家族は精神的にも肉体的にも疲弊していくことが少なくありません。症状への対応に戸惑うだけでなく、日々の介護の負担、そして先行きに対する不安など、様々な苦悩を抱え込みがちです。

ご家族が心身ともに健康でいることは、患者さんを支える上で非常に重要です。そのため、ご家族への支援は欠かせません。同じような経験を持つご家族と交流できる家族会は、貴重な情報交換の場であり、精神的な支えにもなります。また、専門家のいる相談窓口では、具体的な悩みに対する助言や、介護に関する様々な知識を得ることができます。

介護の負担を少しでも軽くするために、様々な制度を活用することも有効です。介護休業制度を利用することで、仕事を休んで介護に集中する時間を確保できますし、一時的に介護を委託できるレスパイトケアは、ご家族の休息や他の用事を済ませるための時間を生み出します。

ピック病は、患者さん本人だけでなく、ご家族にとっても大きな試練です。周囲の理解と温かい支援は、患者さんとご家族が少しでも穏やかに、そして質の高い生活を送るために必要不可欠です。地域社会全体で、支え合いの輪を広げていくことが大切です。