ネフローゼ症候群:むくみの陰に潜む疾患

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の違いがよくわからないのですが、教えていただけますか?特に、ネフローゼ症候群の患者さんに対する「介護」と「介助」の違いが知りたいです。

介護の研究家

なるほど。「介助」は、日常生活の特定の動作や行為をその人が自分でできるように手伝うことだよ。例えば、ネフローゼ症候群の患者さんでは、むくみで体が重く、動きづらいことがあるので、一緒に歩いたり、着替えを手伝ったりすることが「介助」にあたるね。

介護を学びたい

じゃあ「介護」は何か違うんですか?

介護の研究家

そう。「介護」はもっと広く、日常生活全般を支えることだよ。「介助」も「介護」の一部と言えるね。ネフローゼ症候群の患者さんに対しては、食事の管理や、むくみを悪化させないための生活指導、精神的な支えなども「介護」に含まれるんだ。

ネフローゼ症候群とは。

「介護」と「介助」という言葉について、腎臓の病気の一つであるネフローゼ症候群について説明します。ネフローゼ症候群とは、血液の中のタンパク質が減ってしまうことで、体がむくんでしまう病気です。

概要

ネフローゼ症候群は、腎臓の機能に異常が生じ、血液中の大切な栄養素であるタンパク質、特にアルブミンが尿の中に大量に出て行ってしまう病気です。健康な状態では、腎臓は血液をろ過し、老廃物を尿として排出しながら、体に必要なタンパク質は血液中に保持する働きをしています。しかし、ネフローゼ症候群になると、このろ過機能がうまく働かなくなります。

腎臓には糸球体と呼ばれる、毛細血管が球状に集まった小さな器官があります。この糸球体は、血液をろ過するフィルターのような役割を果たしています。通常は、タンパク質のような大きな分子は糸球体を通過できませんが、ネフローゼ症候群では、この糸球体が損傷を受け、タンパク質が尿中に漏れ出てしまうのです。

血液中のタンパク質、特にアルブミンは、血液の水分を保つ重要な役割を担っています。アルブミンが尿中に漏れ出てしまうと、血液中のタンパク質濃度が低下し、水分が血管から組織に漏れ出し、むくみが現れます。これがネフローゼ症候群の主な症状の一つです。

ネフローゼ症候群は、子供から大人まで、どの年代でも発症する可能性があります。その原因はさまざまで、感染症や他の病気が引き金となる場合もあれば、原因不明の場合もあります。また、特定の薬剤が原因となることもあります。ネフローゼ症候群は、早期に発見し、適切な治療を行うことが大切です。放置すると、様々な合併症を引き起こす可能性があります。症状に気づいたら、早めに医療機関を受診しましょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| ネフローゼ症候群とは | 腎臓の機能異常で、血液中のタンパク質(アルブミン)が尿に大量に出てしまう病気。 |

| 腎臓の正常な機能 | 血液をろ過し、老廃物を尿として排出し、必要なタンパク質は血液中に保持。 |

| ネフローゼ症候群での腎臓の異常 | 糸球体(血液ろ過フィルター)が損傷し、タンパク質が尿中に漏れ出す。 |

| アルブミンの役割 | 血液の水分を保つ。 |

| むくみの発生機序 | アルブミン減少 → 血液中のタンパク質濃度低下 → 水分が血管から組織に漏れ出す → むくみ。 |

| 発症年齢 | 子供から大人まで。 |

| 原因 | 感染症、他の病気、原因不明、特定の薬剤など。 |

| 早期発見・治療の重要性 | 合併症予防のため、早期発見・適切な治療が必要。 |

主な症状

ネフローゼ症候群の主な症状は、全身のむくみです。このむくみは、血液中のタンパク質、特にアルブミンという成分が、腎臓の働きが悪くなることで尿の中に漏れ出てしまうことが原因で起こります。アルブミンは、血管内の水分を保つ役割を担っているため、これが不足すると血管内の水分が周りの組織に漏れ出し、むくみが生じます。

むくみは、顔に現れやすいのが特徴です。特に、まぶたが腫れぼったくなることが多く、朝起きた時に顕著に現れます。その他にも、足首や足の甲がむくむこともあります。重症になると、全身にむくみが広がり、お腹に水が溜まることもあります。このような状態を腹水といいます。

むくみの他に、尿の量の変化も重要な症状です。ネフローゼ症候群では、尿にタンパク質が多く出てしまうため、尿の濃度が高くなり、尿の量が減ることがあります。また、尿に含まれるタンパク質のために、尿が泡立つこともあります。これは、タンパク質が尿中で泡を作るためです。

さらに、体重の増加もよく見られる症状です。これは、体内に水分が溜まっているために起こります。むくみと体重増加は、ネフローゼ症候群の進行状況を把握する上で重要な指標となります。

その他にも、疲れやすい、食欲がなくなるといった症状が現れることもあります。これは、体内のタンパク質が不足することで、体の様々な機能が低下するためと考えられます。タンパク質は、体の組織を作るだけでなく、免疫機能にも関わっており、不足すると感染症にかかりやすくなることもあります。そのため、これらの症状が現れた場合は、早めに医療機関を受診することが大切です。

| 症状 | 詳細 |

|---|---|

| むくみ |

|

| 尿の変化 |

|

| 体重増加 | 体内に水分が溜まるため |

| その他 |

|

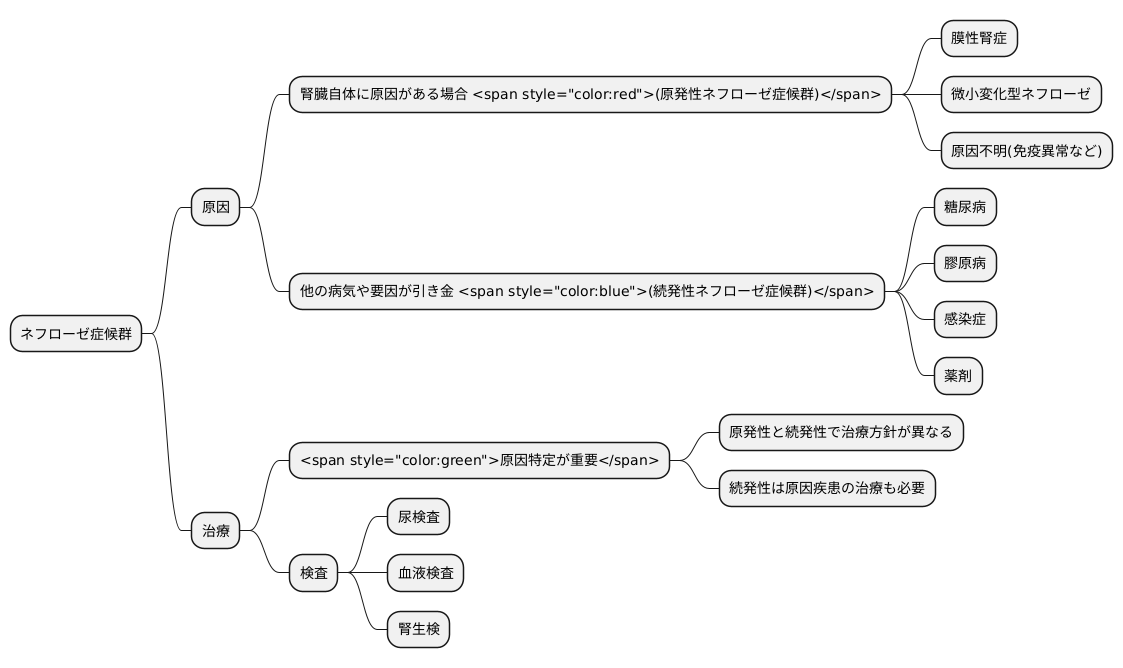

原因

腎臓の糸球体で血液がろ過され、老廃物が尿となって体外へ排出されますが、この糸球体に異常が生じ、血液中のたんぱく質が尿へ過剰に漏れ出てしまう病気をネフローゼ症候群といいます。この病気の原因は様々で、大きく分けて腎臓自体に原因がある場合と、他の病気や要因が引き金となって起こる場合があります。

腎臓自体に原因がある場合を原発性ネフローゼ症候群と呼びます。この原発性ネフローゼ症候群にはいくつかの種類があります。例えば、糸球体の基底膜と呼ばれる部分が厚くなる膜性腎症や、光学顕微鏡でははっきりとした変化が見られないものの、電子顕微鏡で観察すると糸球体の足細胞と呼ばれる部分に異常が見られる微小変化型ネフローゼなどが代表的なものです。これらの病気は、はっきりとした原因が特定されていない場合が多く、免疫の異常などが関わっていると考えられています。

一方、他の病気や要因が引き金となってネフローゼ症候群が起こる場合を続発性ネフローゼ症候群といいます。糖尿病や膠原病などの全身性の病気、細菌やウイルスによる感染症、特定の薬の使用などが原因となることがあります。例えば、糖尿病では、長期間にわたる高血糖状態が腎臓の血管を傷つけ、ネフローゼ症候群を引き起こすことがあります。また、膠原病は自己免疫疾患の一種で、免疫システムが自分の体の組織を攻撃してしまう病気です。この膠原病も腎臓に影響を与え、ネフローゼ症候群の原因となることがあります。その他、感染症や特定の薬剤が原因となることもあります。

ネフローゼ症候群の治療方針は、その原因によって大きく異なるため、原因を特定することは非常に重要です。原発性の場合と続発性の場合では、使用する薬の種類や治療期間などが変わってきます。また、続発性ネフローゼ症候群の場合は、原因となっている病気を同時に治療していく必要があります。そのため、医師は様々な検査を行い、原因を特定しようと努めます。尿検査や血液検査はもちろんのこと、腎臓の組織を採取して顕微鏡で調べる腎生検を行うこともあります。

診断

腎臓の病気であるネフローゼ症候群の診断は、いくつかの検査を組み合わせて行います。まず大切なのは、尿検査です。尿検査では、尿の中にどれくらいの量のたんぱく質が排出されているかを調べます。ネフローゼ症候群では、腎臓の働きが低下することで、通常は体内に留まっているはずのたんぱく質が尿中に漏れ出てしまうため、尿たんぱくの値が大きく上がることが特徴です。

次に、血液検査を行います。血液検査では、血液中のたんぱく質やコレステロールの量などを測定します。ネフローゼ症候群の場合、尿にたんぱく質が漏れてしまうため、血液中のたんぱく質、特にアルブミンという種類のたんぱく質の値が低くなります。また、コレステロール値は逆に上昇することが多く、これも診断の重要な手がかりとなります。

さらに詳しい診断のために、腎生検を行うこともあります。腎生検は、腎臓の一部を採取し、顕微鏡で観察する検査です。腎臓の組織を直接調べることで、糸球体と呼ばれる腎臓の小さな組織のどこが、どのように壊れているのかを詳しく知ることができます。糸球体の損傷の程度や種類を特定することで、より正確な診断をつけ、適切な治療方針を決定することができます。

これらの尿検査、血液検査、そして腎生検の結果を総合的に判断することで、ネフローゼ症候群の診断が確定されます。どの検査もそれぞれ重要な役割を果たしており、医師はこれらの情報をもとに、患者さん一人ひとりに合った治療計画を立てていきます。

| 検査名 | 検査内容 | ネフローゼ症候群における変化 |

|---|---|---|

| 尿検査 | 尿中のたんぱく質量を測定 | 尿たんぱく値が上昇 |

| 血液検査 | 血液中のたんぱく質・コレステロール量を測定 | たんぱく質(アルブミン)値が低下、コレステロール値が上昇 |

| 腎生検 | 腎臓組織の一部を採取し顕微鏡で観察 | 糸球体の損傷の程度や種類を特定 |

治療

腎の病気であるネフローゼ症候群の治療は、その原因や症状の重さによって一人ひとり異なってきます。大きく分けると、食事による治療、薬による治療、そして場合によっては血液をきれいにする透析治療などが行われます。

まず、食事による治療では、塩分と水分の量を制限することが重要です。体の中に水分が溜まりやすくなっているため、むくみを抑えるために、これらの摂取量を適切に管理します。また、通常は体に良いとされるタンパク質も、腎臓への負担を減らすため、医師の指示に従って摂取量を調整します。

次に、薬による治療では、炎症を抑えるステロイド薬や、免疫の働きを調整する免疫抑制薬などが使われます。これらの薬は、腎臓でタンパク質が尿に漏れ出てしまうのを抑え、むくみを軽くする効果が期待できます。

ネフローゼ症候群の治療効果や経過は、患者さん一人ひとりの状態によって大きく異なります。中には、すぐに効果が現れる人もいれば、時間がかかる人もいます。また、再発を繰り返す場合もあります。しかし、医師の指示を守り、適切な治療を続けることで、症状を良くし、再発を防ぐことが期待できます。

治療中は、定期的に病院を受診し、尿検査や血液検査などを行い、病状の経過を観察することが大切です。また、医師や看護師、管理栄養士などの医療スタッフと相談しながら、日常生活における注意点や食事の管理方法などを学ぶことで、より良い治療効果を得ることができるでしょう。

| 治療の種類 | 具体的な方法 | 目的/効果 |

|---|---|---|

| 食事療法 | 塩分と水分の制限 タンパク質摂取量の調整 |

むくみの抑制 腎臓への負担軽減 |

| 薬物療法 | ステロイド薬 免疫抑制薬 |

炎症抑制 タンパク尿抑制 むくみ軽減 |

| 透析療法 | 血液の浄化 | – |

| 経過観察 | 定期的な尿検査、血液検査 医療スタッフとの相談 |

病状の把握 日常生活管理の指導 |

生活への影響

腎臓の病気であるネフローゼ症候群は、私たちの普段の暮らしに様々な影響を及ぼします。まず、目に見える変化として、顔や手足などがむくみます。これは、腎臓の機能が低下することで、体内の水分や塩分の排出がうまくいかなくなることが原因です。むくみがひどくなると、靴がきつくなったり、指輪が抜けなくなったりするなど、日常生活に支障をきたすこともあります。また、体内のたんぱく質が尿中に漏れ出てしまうため、血液中のたんぱく質が不足し、疲れやすくなります。だるさや倦怠感が強く、仕事や学校、家事など、普段通りの活動を行うことが難しくなる場合もあります。

さらに、ネフローゼ症候群になると、免疫力が低下し、感染症にかかりやすくなります。風邪や肺炎などの感染症は、健康な人よりも重症化しやすいため、注意が必要です。普段から手洗いやうがいをこまめに行い、人混みを避けるなど、感染予防に努めることが大切です。

ネフローゼ症候群の治療は、定期的な通院と検査、そして食事療法が中心となります。食事療法では、塩分やたんぱく質の摂取量を制限するなど、腎臓への負担を減らすための工夫が必要です。これらの治療は長期間にわたる場合が多く、根気が求められます。

ネフローゼ症候群と共に生活していくためには、周囲の理解とサポートが不可欠です。家族や友人、職場の上司や同僚などに、病気のことや治療内容についてきちんと説明し、協力を得ることが大切です。周囲の支えは、患者さんの心の支えとなり、治療への意欲を高めることにもつながります。患者さん自身も、自分の体調の変化に気をつけ、医師や看護師と相談しながら、より良い生活を送るための工夫をしていきましょう。

| 症状 | 説明 |

|---|---|

| むくみ | 腎臓の機能低下により、体内の水分や塩分の排出がうまくいかなくなり、顔や手足などがむくむ。 |

| 疲れやすさ | 体内のたんぱく質が尿中に漏れ出て、血液中のたんぱく質が不足するため、疲れやすくなる。 |

| 感染症にかかりやすい | 免疫力が低下し、風邪や肺炎などが重症化しやすくなる。 |

| 治療法 | 定期的な通院と検査、食事療法(塩分やたんぱく質の摂取制限)が中心となる。 |

| 周囲のサポート | 家族や友人、職場などの理解とサポートが不可欠。 |