多系統萎縮症:知っておきたい基礎知識

介護を学びたい

先生、『多系統萎縮症』って、パーキンソン病とよく似た症状だって聞きましたが、介護と介助の面で何か違いはありますか?

介護の研究家

良い質問ですね。どちらも運動機能に障害が出ますが、多系統萎縮症はパーキンソン病よりも自律神経症状(例えば、立ちくらみや血圧の変動、排尿障害など)が出やすいです。そのため、介護や介助の内容も変わってきます。

介護を学びたい

自律神経症状ですか。具体的に介護や介助ではどんなことに気をつければいいのでしょうか?

介護の研究家

例えば、立ちくらみが起きやすいので、急に立ち上がらないように介助したり、トイレへの付き添いが必要になったり、食事の介助が必要になったりすることもあります。症状の進行に合わせて、きめ細やかな対応が必要になってきます。

多系統萎縮症とは。

『多系統萎縮症』という、脳神経の病気に関する介護と介助についての説明です。この病気は、脳の中心部分にある特定の神経細胞が少しずつ死んでいく病気です。そのため、体の動きをうまくコントロールできなくなる症状が徐々に進んでいきます。よく見られる症状として、体のバランスが悪くなったり、震えたりすることがあります。これらの症状は、パーキンソン病という別の脳の病気とよく似た症状です。

多系統萎縮症とは

多系統萎縮症は、あまり知られていない病気かもしれません。この病気は、脳や脊髄といった中枢神経にある特定の神経細胞が少しずつ失われていく進行性の神経変性疾患です。神経細胞が減ってしまうことで、体の様々な働きがうまくいかなくなります。「多系統」という名前の通り、いくつもの症状が現れるのが特徴です。

具体的には、運動機能の障害では、手足の震え、動作が遅くなる、歩きにくくなるといった症状が見られます。また、姿勢を保つのが難しくなることもあります。さらに、自律神経の障害も起こり、血圧の変動、便秘、排尿障害などが現れることがあります。立ちくらみや失神を起こす場合もあります。加えて、小脳の機能にも影響が出ることがあり、ろれつが回らなくなったり、ふらついたり、眼球運動に異常が出たりするなどの症状が現れることもあります。

このように、多系統萎縮症は様々な症状が複雑に現れるため、診断が難しい場合もあります。現在のところ、この病気の原因は解明されておらず、根本的な治療法も確立されていません。そのため、症状を和らげるための治療が中心となります。多系統萎縮症は国の指定難病に指定されており、患者数も比較的少ないため、情報を得たり、適切な医療機関にかかったりするのが難しい場合もあります。早期に診断を受け、適切なケアを受けることが大切です。そのためにも、この病気について正しく理解を深めることが重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 疾患名 | 多系統萎縮症 |

| 種類 | 進行性の神経変性疾患 |

| 原因 | 不明 |

| 病態 | 中枢神経の特定の神経細胞が減少 |

| 症状 |

|

| 特徴 | 多様な症状が複雑に現れる |

| 治療法 | 根本的な治療法は未確立、症状緩和が中心 |

| その他 | 国の指定難病 |

主な症状と経過

多系統萎縮症は、様々な症状が現れる進行性の難病です。大きく分けて三つの症状の現れ方があり、それらが複雑に組み合わさって病状を進行させます。

一つ目は、パーキンソン病に似た症状です。手足の震えや筋肉のこわばり、動作が遅くなるといった運動症状が現れます。パーキンソン病と非常によく似た症状を示すため、初期段階では鑑別が難しい場合もあります。

二つ目は、小脳の機能が損なわれることで起こる症状です。小脳は体のバランスや協調運動をつかさどるため、ふらつきや歩行が困難になる、ろれつが回らなくなる、眼球運動がスムーズにできなくなるなどの症状が現れます。これらの症状は、日常生活での活動に大きな制限をもたらします。

三つ目は、自律神経の機能低下に関連する症状です。立ちくらみ、失神、排尿や排便の障害、発汗の異常など、様々な症状が現れます。自律神経は、体の機能を自動的に調整する役割を担っているため、その機能低下は生命維持にも関わる重要な問題です。

これらの三つの症状群は、単独で現れる場合もあれば、組み合わさって現れる場合もあります。また、症状の進行速度や組み合わせは個人差が大きく、診断が容易でない場合もあります。そのため、複数の症状が現れた場合には、速やかに専門の医療機関を受診し、詳しい検査を受けることが重要です。早期発見、早期治療によって、症状の進行を遅らせ、生活の質を維持する取り組みが大切になります。

| 症状群 | 主な症状 |

|---|---|

| パーキンソン病類似症状 | 手足の震え、筋肉のこわばり、動作緩慢 |

| 小脳性運動失調 | ふらつき、歩行困難、ろれつ困難、眼球運動障害 |

| 自律神経障害 | 立ちくらみ、失神、排尿・排便障害、発汗異常 |

診断と治療

多系統萎縮症は、残念ながら亡くなった後に解剖検査をすることで初めて確かな診断が下せる病気です。そのため、生きている間に診断をつけるときは、様々な検査結果と症状の変化の様子を見て「臨床診断」を行います。診断をつけるためには、体の内部を画像で見る検査や神経の働きを調べる検査、自律神経の働きを調べる検査など、いくつもの検査を組み合わせて判断します。似た症状が出るパーキンソン病などの他の神経の病気を除外することも重要です。

今のところ、根本から治す治療法は見つかっていません。ですから、治療の中心は症状を和らげ、生活の質を保ち、少しでも良くしていくための対処療法になります。薬を使う治療や体の機能を回復させる訓練、毎日の生活を工夫するなど、患者さん一人ひとりの状態に合わせた治療計画を立てていきます。

多系統萎縮症は徐々に悪くなっていく病気なので、長い期間にわたるケアが必要です。症状に合わせて、薬物治療で体の動きにくさや、立ちくらみなどの症状を和らげたり、リハビリテーションで体の機能の維持・向上を目指したりします。日常生活では、食事の姿勢や環境を整えたり、転倒を防ぐ工夫をしたり、患者さんの状態に合わせて様々な工夫が必要になります。また、病気の進行に伴って、排泄や食事、移動などの介助が必要になる場合もあります。

患者さんとご家族が安心して生活を送れるよう、医療関係者や介護関係者が協力して、症状の緩和や生活の質の向上、介護負担の軽減など、多方面からサポートしていくことが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 診断 | 確かな診断は死後の解剖検査による。生前は画像検査、神経系検査、自律神経検査などを組み合わせて臨床診断を行う。パーキンソン病などの鑑別も重要。 |

| 治療法 | 根本的な治療法は未確立。対処療法が中心で、薬物治療、リハビリテーション、生活工夫などを行う。 |

| 病気の進行 | 徐々に悪化するため、長期的なケアが必要。 |

| ケアの内容 |

|

| サポート体制 | 医療関係者と介護関係者が協力し、症状緩和、生活の質向上、介護負担軽減など多方面からサポート。 |

日常生活の支援

多系統萎縮症は、病状が進むにつれて、日常生活での様々な動作が難しくなる進行性の病気です。次第に、歩くこと、食事をすること、トイレに行くこと、お風呂に入ることといった、普段当然のように行っていた基本的な活動に支障が出てきます。そのため、患者さんを取り巻く家族や介護をする方の理解と適切な手助けが欠かせません。

まず、患者さんの体の状態に合わせた支援を行うことが大切です。病状の進行度合いは人それぞれですので、「今、どのような動作が難しくなっているのか」をしっかりと見極め、それに合わせた支援を考えます。例えば、歩くのが不安定になってきたら、手すりや歩行器、杖といった福祉用具を使うことで、安全に移動できるようになります。また、食事が難しくなってきたら、食べやすいように工夫された食器や、食事介助が必要になることもあります。

住み慣れた家で安心して暮らせるように、住環境を整えることも重要です。段差をなくしたり、滑りにくい床材にしたりすることで転倒のリスクを減らすことができます。また、トイレやお風呂場には手すりを設置する、椅子を用意するなど、安全に使えるように工夫することで、患者さんの負担を軽くし、自立を支援することができます。

さらに、患者さん本人や家族が病気について正しい知識を持つことも大切です。病気の進行に伴ってどのような症状が現れるのか、どのような支援が必要になるのかを理解することで、将来への不安を軽減し、適切な準備をすることができます。患者会や支援団体、医療機関などは、病気に関する情報提供や相談窓口を設けています。これらの場を活用して、必要な情報を集め、悩みや不安を共有し、適切な助言を受けることで、患者さんと家族が安心して生活を送れるようサポート体制を整えることが重要です。

| 多系統萎縮症における介助のポイント | 具体的な内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 患者さんの状態に合わせた支援 | – 歩くのが困難な場合は、手すり、歩行器、杖などの福祉用具の利用 – 食事の困難な場合は、食べやすい食器の利用や食事介助 |

安全な移動と食事の確保、自立支援 |

| 住環境の整備 | – 段差の解消、滑りにくい床材への変更 – トイレ、お風呂場への手すりや椅子の設置 |

転倒リスクの軽減、安全な生活環境の確保、自立支援 |

| 病気への理解と情報収集 | – 患者会、支援団体、医療機関の情報提供や相談窓口の活用 | 将来への不安軽減、適切な準備、安心して生活できるサポート体制の構築 |

向き合い方と心のケア

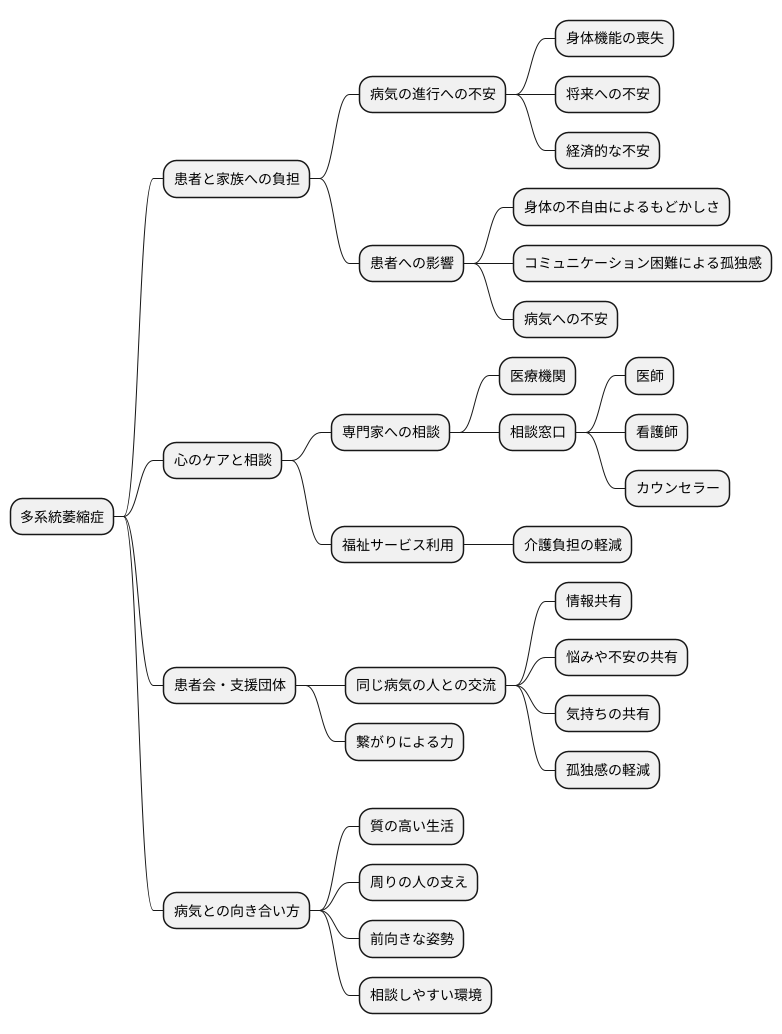

多系統萎縮症は、病状が徐々に進んでいく病気であるため、患者さん本人にとってはもちろんのこと、支える家族にとっても大きな負担となることがあります。 病気の進行に伴い、身体機能が徐々に失われていくことへの不安や、将来の見通しが立たないことへの不安、経済的な不安など、様々な思いを抱えるのは当然のことです。患者さん自身も身体が思い通りに動かせなくなることによるもどかしさや、人とのコミュニケーションが難しくなることによる孤独感、病気への不安など、心の中に様々な苦痛を抱える可能性があります。

だからこそ、患者さんとご家族が少しでも安心して穏やかに日々を過ごせるように、身体的なケアだけでなく、心のケアも非常に重要になります。 不安や悩みを一人で抱え込まずに、医療機関や相談窓口などに相談し、専門家の助言を受けることは大きな助けとなります。医師や看護師、カウンセラーなどに話を聞いてもらうだけでも気持ちが楽になることがあります。また、福祉サービスの利用についても相談し、必要な支援を受けることで、介護の負担を軽減することができます。

患者会や支援団体に所属することも、心の支えとなります。 同じ病気を持つ人やその家族と交流することで、病気に関する情報を共有したり、悩みや不安を打ち明け合ったり、気持ちを分かち合うことができます。 一人ではないと感じられること、同じ経験をしている人との繋がりは、大きな力となります。 地域によっては、患者会や支援団体が主催する交流会や勉強会なども開催されていますので、積極的に参加してみるのも良いでしょう。

多系統萎縮症は、完治が難しい病気ですが、病気と上手に向き合いながら、少しでも質の高い生活を送ることは可能です。 周りの人の支えを頼りながら、前向きに日々を過ごしていくことが大切です。そして、患者さん本人やご家族が「どんな小さなことでも相談して良い」と思えるような、温かく、支えとなる環境を作っていくことが、周りの人にとっての大切な役割と言えるでしょう。