ラクナ梗塞:小さな梗塞、大きな影響

介護を学びたい

先生、「ラクナ梗塞」ってよく聞くんですけど、小さな脳梗塞だっていうことはなんとなくわかるんですが、介護や介助にどう関係するんですか?

介護の研究家

いい質問ですね。ラクナ梗塞は小さな梗塞なので、大きな麻痺など目に見える症状が出ない場合も多いんです。でも、何度も繰り返すと認知機能の低下や運動機能の低下につながることがあります。すると、徐々に介護や介助が必要になる場合があるんですよ。

介護を学びたい

なるほど。症状が軽いからといって油断できないんですね。具体的にどんな介護や介助が必要になるんですか?

介護の研究家

そうですね。例えば、認知機能が低下すると、食事や着替え、入浴といった日常生活動作が難しくなることがあります。また、運動機能が低下すると、歩行や排泄に介助が必要になる場合もあります。ラクナ梗塞は予防も大切ですが、早期発見、早期治療、そして適切な介護と介助によって生活の質を維持することが重要なんです。

ラクナ梗塞とは。

「介護」と「介助」について説明する中で出てくる「ラクナ梗塞」という言葉があります。これは、脳の中の細い血管(動脈)が詰まることで起こる小さな脳梗塞のことです。

ラクナ梗塞とは

ラクナ梗塞とは、脳の深部にある細い血管が詰まることで起こる小さな脳梗塞のことです。「ラクナ」はラテン語で「小さな空洞」という意味で、梗塞によって脳組織が壊れて小さな空洞ができることに由来しています。これらの細い血管は、脳の深部に栄養を送り届ける大切な役割を担っています。詰まりが生じると、その先の脳組織は栄養不足に陥り、機能しなくなります。

ラクナ梗塞の主な原因は、高血圧、糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病です。これらの病気によって動脈硬化が進行すると、血管が狭くなり、血液の流れが悪くなります。すると、血管内で血の塊(血栓)ができやすくなり、ラクナ梗塞のリスクが高まります。また、年齢を重ねることも危険因子の一つで、高齢になるほど発症しやすくなります。血管は年とともに弾力を失い、もろくなりやすいためです。

ラクナ梗塞は、他の脳梗塞と比べて症状が軽いことが多く、気づかないまま過ごしてしまう場合もあります。一時的な手足のしびれや、ろれつが回らなくなる、物が二重に見えるといった症状が現れることもありますが、すぐに治まるため、見過ごされがちです。しかし、小さな梗塞が何度も繰り返されると、認知機能の低下や歩行障害、言語障害などの深刻な後遺症につながる可能性があります。脳の機能は、様々な部分が連携して働くため、小さな損傷でも積み重なると大きな影響を及ぼすのです。

早期発見と適切な治療は、後遺症を防ぐ上で非常に重要です。少しでも異変を感じたら、ためらわずに医療機関を受診し、専門医の診察を受けましょう。生活習慣の改善も大切で、バランスの取れた食事、適度な運動、禁煙などを心がけることで、ラクナ梗塞の予防につながります。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| ラクナ梗塞とは | 脳の深部にある細い血管が詰まることで起こる小さな脳梗塞。梗塞によって脳組織が壊れて小さな空洞ができる。 |

| 主な原因 | 高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病による動脈硬化の進行。加齢も危険因子。 |

| 症状 | 軽いことが多く、気づかない場合も。一時的な手足のしびれ、ろれつが回らない、物が二重に見えるなど。繰り返し起こると深刻な後遺症につながることも。 |

| 後遺症 | 認知機能の低下、歩行障害、言語障害など |

| 予防と対策 | 早期発見と適切な治療が重要。バランスの取れた食事、適度な運動、禁煙などの生活習慣の改善。 |

症状と診断

ラクナ梗塞は、脳の奥深くにある細い血管が詰まることで起こる病気で、その症状は詰まった血管の位置や大きさ、そして詰まりの程度によって実に様々です。代表的な症状としては、片側の腕や足の動きが悪くなる、痺れを感じる、触られた感覚が鈍くなる、ろれつが回らなくなる、言葉が出にくくなるなどが挙げられます。これらの症状は体の片側だけに現れることが多いですが、両側に現れる場合もあります。また、めまいやふらつき、バランス感覚が失われるといった症状が現れることもあります。

ラクナ梗塞の特徴的な症状として、症状が一時的な場合があることが挙げられます。これは一過性脳虚血発作と呼ばれ、数分から数時間で自然に軽快することもあります。しかし、症状が軽く短時間であっても、ラクナ梗塞の可能性を忘れてはいけません。症状が消えても、脳の血管にダメージが残っている可能性があるため、必ず医療機関を受診することが重要です。早めの診断と適切な治療を受けることで、再発やより重い脳梗塞への進行を防ぐことに繋がります。

ラクナ梗塞の診断には、主に頭部MRI検査やCT検査が用いられます。MRI検査では、脳の断面図を撮影することで、梗塞を起こした場所やその大きさを正確に確認できます。さらに、脳血管の状態を詳しく調べるために、MRA(磁気共鳴血管造影)検査が行われることもあります。CT検査はMRI検査に比べて手軽に実施できるという利点があり、緊急時にも役立ちます。これらの検査結果と、医師による神経学的診察の結果を総合的に判断し、ラクナ梗塞の診断が確定されます。そして、その診断に基づいて、患者さん一人ひとりに合わせた治療方針が立てられます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 脳の奥深くにある細い血管が詰まることで起こる病気 |

| 症状 | 片側の手足の麻痺・痺れ、感覚鈍麻、ろれつ困難、言語障害、めまい、ふらつき、バランス感覚喪失など。一時的な症状(一過性脳虚血発作)の場合も。 |

| 特徴 | 症状が多様で、体の片側または両側に現れる。一時的な症状の場合もあるが、脳の血管にダメージが残る可能性があるため医療機関受診が必要。 |

| 診断 | 頭部MRI検査、CT検査、MRA検査、神経学的診察 |

| 治療 | 診断に基づいて患者ごとに治療方針決定 |

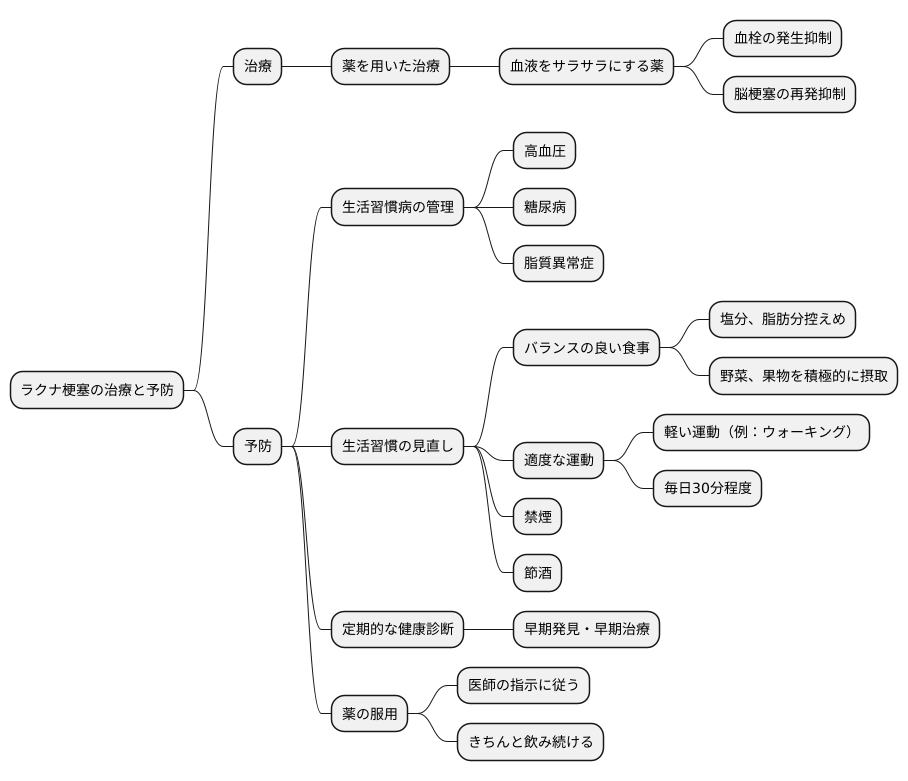

治療と予防

小さな脳梗塞であるラクナ梗塞は、再発を防ぎ、症状を軽くすることを目指して治療を行います。主な治療法は、薬を用いた治療です。血液をサラサラにする薬を使い、血の塊ができるのを防ぎ、脳梗塞が再び起こるのを抑えます。ラクナ梗塞は、高血圧、糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病が主な原因となるため、これらの病気の管理も大切です。

これらの生活習慣病は、ラクナ梗塞の危険因子であるため、適切な治療と共に、日々の生活習慣の見直しも必要です。バランスの良い食事を心がけ、適度な運動を続けること、そしてたばこをやめ、お酒を控えめにすることが重要です。このような生活習慣の改善は、血管の老化を防ぎ、ラクナ梗塞になる危険性を減らします。具体的には、塩分や脂肪分の多い食事を控え、野菜や果物を積極的に摂り入れることが大切です。また、ウォーキングなどの軽い運動を毎日30分程度行うことで、血行が促進され、血管の健康維持に繋がります。禁煙は血管の健康に大きく貢献し、節酒もまた、過度の飲酒が引き起こす高血圧などの危険因子を避ける上で重要です。

さらに、定期的な健康診断も大切です。健康診断を受けることで、自覚症状のない段階でラクナ梗塞などの病気を早期に発見し、早期に治療を開始することができます。早期発見、早期治療は、後遺症を残さないためにも重要です。脳梗塞は再発しやすい病気でもあるため、医師の指示に従って薬をきちんと飲み続けること、そして健康的な生活習慣を維持することが、ラクナ梗塞の再発予防に繋がります。

リハビリテーション

脳の血管が詰まることで起こるラクナ梗塞は、後麻痺やしびれ、言葉がうまく話せない、もの忘れといった後遺症を残すことがあります。これらの後遺症を少しでも軽くし、日常生活を送りやすくするために、リハビリテーションは大変重要です。

リハビリテーションには、体の動きを良くする理学療法、日常生活の動作を練習する作業療法、話すことや聞くことを支援する言語聴覚療法など、様々な種類があります。それぞれの症状に合わせた適切なリハビリテーション計画を作ることで、より効果的に回復を目指せます。

リハビリテーションの主な目的は、日常生活での動作を改善し、社会復帰を支援することです。例えば、食事や着替え、トイレといった基本的な動作をスムーズに行えるように訓練したり、仕事や趣味など社会生活への復帰をサポートします。

リハビリテーションは、できるだけ早く始めることが大切です。発症後早期に開始することで、後遺症を軽くし、機能回復の可能性を高めることができます。もちろん、症状や状態に合わせて進めていくため、無理のない範囲で行うことが重要です。

また、リハビリテーションの効果を高めるためには、患者さん本人だけでなく、家族や介護者の協力も不可欠です。患者さんの心の支えとなることはもちろん、日常生活での介助や家庭でのリハビリテーションへの協力も、回復を後押しする大きな力となります。家族や介護者も、専門家から指導を受け、適切な介助方法を学ぶことが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ラクナ梗塞の後遺症 | 後麻痺、しびれ、言語障害、もの忘れなど |

| リハビリテーションの重要性 | 後遺症を軽減し、日常生活を送りやすくするために大変重要 |

| リハビリテーションの種類 | 理学療法、作業療法、言語聴覚療法など |

| リハビリテーション計画 | 症状に合わせた適切な計画が必要 |

| リハビリテーションの主な目的 | 日常生活動作の改善と社会復帰支援 |

| リハビリテーション開始時期 | できるだけ早く始めることが重要 |

| リハビリテーションの効果を高めるために | 患者本人、家族、介護者の協力が不可欠 |

日常生活の注意点

ラクナ梗塞を経験した後は、再発を防ぎ、健康な日々を送るために、日常生活においていくつかの注意点があります。

まず、規則正しい生活リズムを保つことが大切です。毎日同じ時間に起床し、食事を摂り、就寝することで、体のリズムを整え、脳の負担を軽減することができます。食事は、栄養バランスの良いものを心がけましょう。野菜や果物、魚などを積極的に摂り、塩分や脂肪分の多いものは控えめにしましょう。

適度な運動も重要です。激しい運動は必要ありません。散歩や軽い体操など、無理のない範囲で体を動かすことで、血流が良くなり、脳の働きも活発になります。ただし、急に激しい運動を始めるのは危険ですので、医師と相談の上、徐々に運動量を増やしていくようにしましょう。

ストレスは、脳卒中の危険因子の一つです。趣味やリラックスできる活動を通して、ストレスをため込まない生活を送りましょう。十分な睡眠時間を確保することも大切です。睡眠不足は、ストレスを増加させ、脳の機能を低下させる可能性があります。毎日同じ時間に寝起きし、質の良い睡眠をとるように心がけましょう。

禁煙と節酒も非常に大切です。煙草に含まれるニコチンは血管を収縮させ、血流を悪くします。また、過度の飲酒は、高血圧や動脈硬化のリスクを高めます。禁煙、節酒は、ラクナ梗塞の再発予防だけでなく、健康全般にとって重要な要素です。

入浴の際は、急激な温度変化に注意が必要です。特に冬場は、脱衣所や浴室を暖めてから入浴するようにし、熱い湯への急な入浴は避けましょう。

転倒は骨折などの大きな怪我につながる可能性があります。家の中は整理整頓し、段差をなくしたり、滑りやすい場所にマットを敷くなどの工夫をして、転倒を予防しましょう。また、手すりや滑り止めマットなどを設置することも効果的です。

日常生活の中で、体に異変を感じた時は、すぐに医療機関を受診しましょう。「気のせい」と思わず、少しでも異変を感じたら、ためらわずに医師に相談することが大切です。早期発見、早期治療は、重症化を防ぐために不可欠です。

| 日常生活の注意点 | 詳細 |

|---|---|

| 規則正しい生活リズム | 毎日同じ時間に起床、食事、就寝。栄養バランスの良い食事(野菜、果物、魚など)。塩分、脂肪分は控えめにする。 |

| 適度な運動 | 散歩や軽い体操など。激しい運動は避け、医師と相談の上、徐々に運動量を増やす。 |

| ストレス軽減 | 趣味やリラックスできる活動。十分な睡眠時間の確保。 |

| 禁煙と節酒 | ニコチンは血管を収縮させ血流悪化。過度の飲酒は高血圧や動脈硬化のリスクを高める。 |

| 急激な温度変化に注意 | 特に冬場は脱衣所や浴室を暖めてから入浴。熱い湯への急な入浴は避ける。 |

| 転倒予防 | 家の中は整理整頓。段差をなくす、滑り止めマットの設置など。手すりの設置も効果的。 |

| 異変を感じたらすぐ受診 | 「気のせい」と思わず、少しでも異変を感じたらためらわずに医師に相談。 |