見過ごされやすい内部障害

介護を学びたい

先生、「内部障害」って、外から見てわからないからこそ、介護や介助が必要な場合もあるんですよね?具体的にどんな時に介護や介助が必要になるんですか?

介護の研究家

そうだね。外見からはわかりにくいからこそ、周りの理解と適切な対応が必要になるんだ。例えば、心臓や呼吸器、腎臓などに障害がある場合、激しい運動や長時間の移動が難しくなることがある。そういう時は、移動の介助や休憩が必要になるんだよ。

介護を学びたい

なるほど。でも、見た目ではわからないから、周りの人に理解してもらうのって難しそうですね…。

介護の研究家

確かにそうだね。だから、内部障害のある方は、必要な支援を受けられるように、障害者手帳を取得して、周りの人に自分の状況を伝えるようにしている場合が多いんだよ。周りの人も、見た目ではわからない障害があることを理解し、困っている人がいたら声をかけることが大切だね。

内部障害とは。

「介護」と「介助」といった言葉に関連して、「内部障害」について説明します。内部障害とは、体の中にある臓器の機能に問題があることを指します。体の内側の障害であるため、見た目ではわからない場合があります。

内部障害とは

内部障害とは、体の外からは分かりづらい、内臓の機能に問題がある状態のことを指します。心臓、肺、腎臓、肝臓など、生きていく上で欠かせない臓器の働きが弱くなったり、一部が損なわれたりすることで、普段の生活に様々な影響が現れます。

例えば、心臓に障害がある場合を考えてみましょう。心臓は全身に血液を送るポンプの役割を果たしています。この働きが弱まると、少し動いただけでも息が切れたり、心臓がドキドキしたりする症状が現れます。階段を上ったり、少し速く歩いたりするだけでも息苦しくなり、日常生活での活動が制限されてしまうのです。

また、腎臓は体の中の老廃物や余分な水分を尿として排出する大切な役割を担っています。腎臓に障害があると、これらの老廃物をうまく排出できなくなり、体に水分が溜まってむくみが生じたり、常にだるさを感じたりします。さらに、肝臓は栄養の処理や解毒など、様々な機能を持つ臓器です。肝臓に障害が起きると、皮膚や白目が黄色くなる黄疸や、お腹に水が溜まる腹水といった症状が現れることがあります。

これらの内部障害の症状は、見た目では分かりづらいことが多く、周りの人からはただの疲れや体調不良と思われてしまうこともあります。しかし、内部障害を放置すると、命に関わる危険な状態になる可能性もあります。そのため、少しでも異変を感じたら、早めに医療機関を受診し、適切な検査と治療を受けることが大切です。また、内部障害のある人は、見た目では分かりづらい辛さを抱えていることが多いため、周囲の理解と温かい支えが必要となります。

| 臓器 | 役割 | 障害時の症状 | 影響 |

|---|---|---|---|

| 心臓 | 全身に血液を送る | 息切れ、動悸 | 日常生活の活動制限 |

| 腎臓 | 老廃物・余分な水分の排出 | むくみ、だるさ | 日常生活の活動制限 |

| 肝臓 | 栄養処理、解毒 | 黄疸、腹水 | 日常生活の活動制限 |

発見の難しさ

体の内側の病気は、見た目では分かりにくいという難しさがあります。骨折や擦り傷のように、目で見てすぐに分かるものとは違い、外見からは健康そうに見えるため、周りの人に理解してもらうのが難しいのです。

例えば、ゆっくりと腎臓の働きが悪くなる病気の初期には、自覚できるような兆候がほとんどありません。そのため、自分でも気づかないうちに病気が進んでしまう場合も少なくありません。また、具合が悪くなってきて何か兆候が現れても、「疲れているだけだ」「仕事のストレスのせいだ」などと考えてしまい、病院に行かずにそのままにしてしまう人もいます。

さらに、体の内側の病気は、現れる兆候が多岐にわたるため、どの科の病院に行けば良いのか判断に迷う場合もあります。内科?外科?それとも他の科?と悩んでしまうかもしれません。

このような発見の難しさがあるからこそ、日頃から自分の体の状態に気を配り、定期的に健康診断や人間ドックを受けることが大切です。健康診断や人間ドックは、自覚症状がない段階でも病気を早期に見つける手助けをしてくれます。

また、少しでも体に異変を感じたら、「気のせいかな?」と自己判断せずに、すぐに病院へ行き、専門の医師の診察を受けるようにしましょう。早期発見、早期治療は、病気を悪化させないために非常に重要なことです。自分の体を守ることができるのは、 ultimately 自分自身です。

| 内臓疾患の課題 | 詳細 | 対策 |

|---|---|---|

| 視認性の低さ | 外見からは健康そうに見えるため、周囲の理解を得にくい。 | ・日頃から自分の体の状態に気を配る ・定期的に健康診断や人間ドックを受ける ・少しでも体に異変を感じたら、自己判断せずにすぐに病院へ行き、専門医の診察を受ける |

| 自覚症状の欠如 | 初期段階では自覚できる兆候がほとんどなく、気づかないうちに病気が進行する。 | |

| 症状の多様性 | 現れる兆候が多岐にわたり、どの科を受診すべきか判断が難しい。 | |

| 発見の難しさ | 上記の理由から、早期発見が困難。 |

日常生活への影響

体の中に起こる病気は、普段の生活に様々な影響を及ぼします。心臓に病気がある場合は、長い時間歩いたり、階段を上り下りするのが難しくなります。そのため、外出や買い物など、これまで当たり前にできていたことが制限されてしまうことがあります。買い物に行くにも、バスや電車に乗る、たくさんの商品の中から選ぶ、レジに並ぶ、買ったものを持ち帰るなど、多くの労力を必要とするため、以前のように気軽に出かけることができなくなるかもしれません。

腎臓に病気がある場合は、食事で摂るものや飲む水の量を制限する必要が生じることがあります。食事の内容や量が大きく変わるため、食生活において大きな変化を強いられます。例えば、好きなものを好きなだけ食べることができなくなったり、家族と同じ食事を楽しむことができなくなるなど、食事に関する楽しみが制限されることもあります。

肝臓に病気がある場合は、疲れやすくなったり、食欲がなくなったりするなどの症状が現れます。これらの症状は、仕事や家事など、日常生活を送る上で大きな支障となります。朝起き上がることさえ辛くなり、仕事に行くのが難しくなったり、家事をこなすことができなくなったりすることもあります。また、倦怠感は、趣味や人付き合いなどにも影響を及ぼし、活動範囲が狭まり、社会的な孤立につながる可能性も懸念されます。

これらの影響は、病気の重さや種類によって大きく異なりますが、普段の生活を送る上で様々な困難に直面することがあります。周りの人々が病気について正しく理解し、困っている時に手を差し伸べるなどの温かい支えは、患者さんがより良い生活を送る上で非常に大切です。

| 臓器 | 病気の影響 | 生活への支障 |

|---|---|---|

| 心臓 | 歩行や階段昇降が困難 | 外出や買い物が制限される |

| 腎臓 | 食事・水分制限 | 食生活の変化、食事の楽しみが制限される |

| 肝臓 | 倦怠感、食欲不振 | 仕事・家事への支障、趣味・人付き合いへの影響、社会的な孤立 |

周囲の理解と支援

見た目にはわからない内部障害のある人が、穏やかな毎日を送るためには、周りの人の理解と支えが欠かせません。外からではわかりにくい障害だからこそ、周りの人は、その人が抱えているつらさや苦しみを理解し、適切な手助けをすることが大切です。職場では、休憩時間や勤務時間の調整、仕事内容への配慮など、一人ひとりの状況に合わせた柔軟な対応が必要です。例えば、疲れやすい人にはこまめな休憩時間を設けたり、集中力が続かない人には、複雑な作業ではなく、単純な作業を割り当てたりするなどの配慮が考えられます。また、人工肛門や人工膀胱を造設している人には、トイレ休憩を気兼ねなく取れるように配慮することも重要です。家庭では、家事の分担や病院への付き添いなど、負担を軽くするための具体的な支えが必要です。例えば、料理や掃除、洗濯などの家事を分担したり、買い物や通院に付き添ったりすることで、体への負担を軽減することができます。また、精神的な支えとなることも重要です。話をじっくり聞いてあげるだけでも、心の負担を軽くすることに繋がります。社会全体としても、内部障害への理解を深め、誰もが暮らしやすい社会を作っていく必要があります。そのためには、啓発活動や情報提供などを通して、内部障害に関する正しい知識を広めることが重要です。例えば、テレビや新聞、インターネットなどを活用して、内部障害について広く知ってもらうための活動を行うことが考えられます。また、学校教育の中で、内部障害について学ぶ機会を設けることも重要です。内部障害のある人が、社会の一員として活躍できるよう、周りの理解と支えを積極的に行っていくことが大切です。周りの人が温かい目で見守り、支えていくことで、内部障害のある人も安心して暮らすことができます。そして、その人たちならでは能力を発揮し、社会に貢献していくことができるのです。

| 場所 | 必要な支援 | 具体的な例 |

|---|---|---|

| 職場 | 休憩時間や勤務時間の調整、仕事内容への配慮など、一人ひとりの状況に合わせた柔軟な対応 |

|

| 家庭 | 家事の分担や病院への付き添いなど、負担を軽くするための具体的な支え、精神的な支え |

|

| 社会全体 | 内部障害への理解を深め、誰もが暮らしやすい社会を作っていく |

|

向き合い方と心のケア

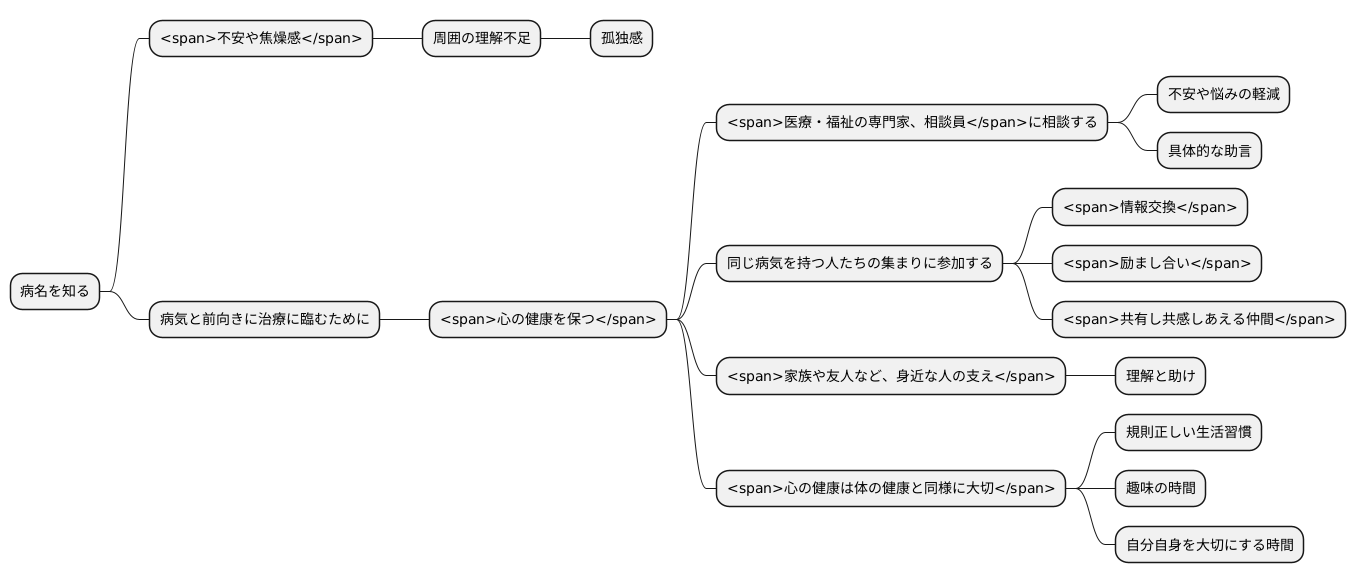

診断を受けた時、病名を知ることは大きな衝撃であり、不安や焦燥感に襲われるのは当然のことです。この病気は外見からは分かりづらいという特徴があり、周囲の理解を得にくい場合もあるため、孤独を感じてしまうこともあるかもしれません。しかし、病気と向き合い、前向きに治療に臨むためには、心の健康を保つことが何よりも重要です。

まず、医療や福祉の専門家、相談員などに話を聞いてもらうことから始めてみましょう。心に抱えた不安や悩みを打ち明けることで、心の重荷を軽くすることができます。専門家は親身になって話を聞いてくれますし、具体的な助言をもらえることもあります。

また、同じ病気を持つ人たちの集まりに参加することも有益です。同じ経験をした仲間と交流することで、情報交換はもちろん、互いに励まし合うことができます。一人で悩みを抱え込まずに、共有し共感しあえる仲間を見つけることは、心の支えとなり、前向きな気持ちを取り戻すきっかけとなるでしょう。

家族や友人など、身近な人の支えも大きな力になります。病気について理解してもらうために、自分の気持ちを素直に伝えてみましょう。一人で抱え込まずに、周りの人に助けを求めることも大切です。

心の健康は体の健康と同様に大切です。規則正しい生活習慣を心がけ、好きなことや趣味の時間を持つなど、自分自身を大切にする時間を持ちましょう。心身ともに健康な状態を保つように努めることで、病気とより良く付き合っていくことができるでしょう。