すくみ足:パーキンソン病の症状

介護を学びたい

先生、「竦み足」ってパーキンソン病の症状で、足が床にくっついたように動かなくなるんですよね?それって、高齢者によくある老化現象の一つではないんですか?

介護の研究家

いい質問ですね。確かに高齢者の方で歩き方が少しぎこちなくなることはありますが、「竦み足」は老化現象とは違います。パーキンソン病特有の症状で、脳の機能変化によって起こるんです。老化による歩行の変化とは原因が異なるんですよ。

介護を学びたい

なるほど。でも、どちらも足が動きにくくなるという点では同じですよね?

介護の研究家

そう見えるかもしれませんね。老化による歩行の変化は、筋力の低下や関節の動きが悪くなることが原因で起こります。一方、「竦み足」は、脳からの運動指令がうまく伝わらなくなることで起こるので、症状の現れ方や進行の仕方が大きく異なります。また、竦み足はバランス障害や突進などを伴うこともあります。

竦み足とは。

「介護」と「介助」について説明します。体が思うように動かず、特に足が床にくっついたように感じて、歩こうとしても足の裏が床に貼り付いたまま、すり足で歩く状態を『竦み足』といいます。竦み足は、パーキンソン病によく見られる症状で、日常生活に大きな支障をきたす障害です。バランス感覚が失われたり、前や後ろに突進してしまったり、不安や恐怖を感じやすいといった症状とともに現れることもあります。

すくみ足の症状

『すくみ足』とは、パーキンソン病などの病気に見られる運動の症状で、足を前に踏み出すのが難しくなる状態を言います。まるで足が地面にくっついてしまったかのように感じ、思うように動かせなくなります。

具体的には、歩き始めの一歩が踏み出せない、歩幅が狭く小刻みになる、歩いている途中で急に足が止まってしまう、方向転換が難しいといった症状が現れます。

この『すくみ足』は、まるで足の裏が床に吸い付いているような、あるいは磁石でくっついているかのような感覚を伴うことがあります。そのため、滑るようにしか歩けなかったり、歩行中に突然足が動かなくなったりするのです。

パーキンソン病の患者さんの多くがこの症状を経験しており、日常生活に大きな影響を与えます。例えば、道路を横断しようとした際に急に足が動かなくなってしまうと、事故に遭う危険性があります。また、家の中でも、家具につまづいたり、バランスを崩して転倒したりする危険性が高まります。

『すくみ足』の原因は、脳内の神経伝達物質であるドーパミンの減少と考えられています。ドーパミンは、運動の滑らかさや協調性を保つ上で重要な役割を果たしています。パーキンソン病では、ドーパミンを産生する神経細胞が徐々に失われていくため、『すくみ足』のような運動障害が現れるのです。

『すくみ足』は、患者さんの生活の質を大きく低下させる要因の一つです。そのため、症状の改善や軽減に向けた適切な対応が重要となります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | パーキンソン病などの病気に見られる運動の症状で、足を前に踏み出すのが難しくなる状態。足が地面にくっついてしまったかのように感じ、思うように動かせなくなる。 |

| 具体的な症状 | 歩き始めの一歩が踏み出せない、歩幅が狭く小刻みになる、歩いている途中で急に足が止まってしまう、方向転換が難しい。 |

| 感覚 | 足の裏が床に吸い付いているような、あるいは磁石でくっついているかのような感覚。 |

| 影響 | パーキンソン病の患者さんの多くが経験し、日常生活に大きな影響を与える。道路横断時の事故、家の中での転倒などの危険性が増加。 |

| 原因 | 脳内の神経伝達物質であるドーパミンの減少。ドーパミンは運動の滑らかさや協調性を保つ役割があり、パーキンソン病ではドーパミンを産生する神経細胞が徐々に失われる。 |

| 重要性 | 生活の質を大きく低下させる要因の一つであり、症状の改善や軽減に向けた適切な対応が重要。 |

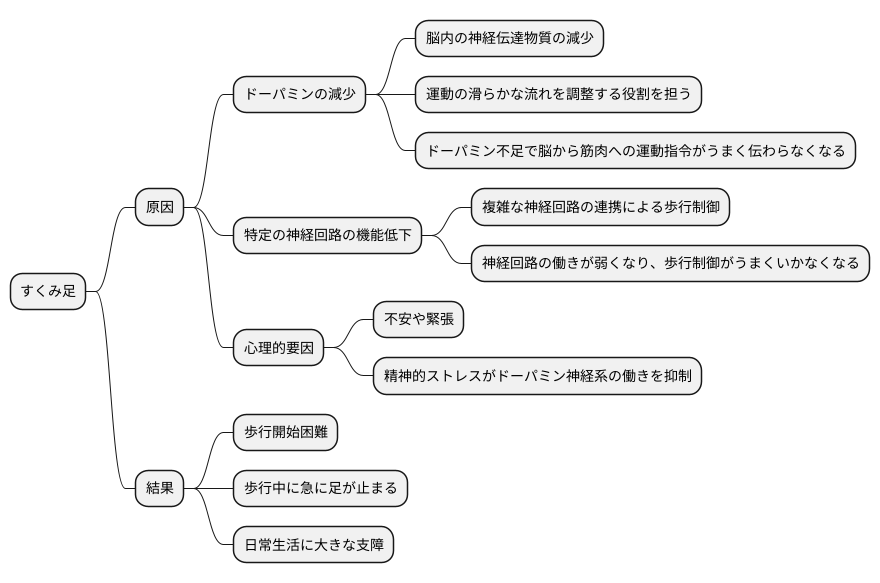

すくみ足の原因

歩行時に足が前に出にくくなる「すくみ足」は、パーキンソン病の代表的な症状の一つです。まるで足が地面に吸い付いたようになり、歩行開始が困難になったり、歩行中に急に足が止まってしまうなど、日常生活に大きな支障をきたします。

このすくみ足の発生には、脳内の神経伝達物質であるドーパミンの減少が深く関わっています。ドーパミンは、運動の滑らかな流れを調整する重要な役割を担っています。パーキンソン病ではこのドーパミンが不足するため、脳から筋肉への運動指令がうまく伝わらなくなり、スムーズな歩行が阻害され、すくみ足が生じると考えられています。

ドーパミン減少に加え、脳内の特定の神経回路の機能低下もすくみ足に関与していると考えられています。歩くという動作は、一見単純に見えますが、実際には複雑な神経回路の連携によって制御されています。パーキンソン病では、これらの神経回路の働きが弱くなり、歩行の制御がうまくいかなくなることで、すくみ足が生じると考えられています。

さらに、心理的な要因もすくみ足を悪化させる一因となります。例えば、人混みの中を歩いたり、狭い通路を通る時など、不安や緊張を感じるとすくみ足が悪化しやすくなります。これは、精神的なストレスがドーパミン神経系の働きをさらに抑制してしまうためと考えられています。

すくみ足の正確な原因は未だ全てが解明されたわけではありませんが、ドーパミンの減少、神経回路の機能低下、心理的要因などが複雑に絡み合い、すくみ足という症状が現れると考えられています。今後の研究により、すくみ足のメカニズムがさらに解明され、より効果的な治療法の開発につながることが期待されています。

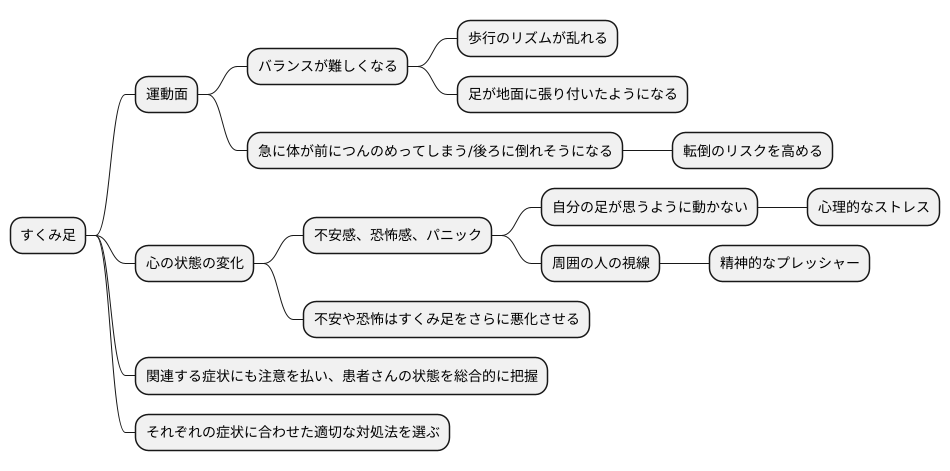

関連する症状

すくみ足は、それ自体が独立した症状として現れることもありますが、他の運動に関する問題や心の状態の変化を伴う場合も多いです。

まず、運動面では、バランスを保つのが難しくなることがあります。これは、すくみ足によって歩行のリズムが乱れることや、足が地面に張り付いたようになることで、体の重心をうまくコントロールできなくなることが原因と考えられます。また、急に体が前につんのめってしまう、あるいは逆に後ろに倒れそうになるといった症状も現れることがあります。これらの症状は、転倒のリスクを高めるため、特に注意が必要です。

さらに、心の状態の変化としては、すくみ足の発作中に強い不安感や恐怖感、パニックに襲われるといったケースも見られます。これは、自分の足が思うように動かないという状況に対する心理的なストレスや、周囲の人の視線などによる精神的なプレッシャーが影響していると考えられます。このような不安や恐怖は、すくみ足をさらに悪化させる可能性があるため、適切なケアが必要です。

このように、すくみ足は身体的な側面だけでなく、精神的な側面にも影響を及ぼす複雑な症状です。そのため、すくみ足そのものだけでなく、関連する症状にも注意を払い、患者さんの状態を総合的に把握することが重要です。それぞれの症状に合わせた適切な対処法を選ぶことで、患者さんの生活の質を向上させることに繋がります。

すくみ足の対処法

すくみ足とは、足を踏み出すのが難しくなり、歩行が小刻みになってしまう状態を指します。まるで足が地面に吸い付くように感じ、動きが止まってしまうこともあります。日常生活での歩行に大きな支障をきたすため、転倒のリスクが高まるなど、生活の質を低下させてしまう深刻な問題です。すくみ足の改善には、様々な対処法があります。

まず、歩幅を意識的に大きくすることは有効な方法の一つです。普段よりも大股で歩くことを意識することで、足の動きがスムーズになり、すくみ足を軽減できる可能性があります。また、リズムに合わせて歩くことも効果的です。音楽やメトロノームのリズムに合わせて歩調をとることで、歩行のリズムが整い、自然な歩幅で歩けるようになる場合があります。

杖や歩行器などの補助具も、すくみ足で不安定な歩行を支える上で役立ちます。歩行時のバランスを保ちやすくなり、転倒のリスクを減らすことができます。さらに、専門家である理学療法士による指導のもと、バランス訓練や筋力トレーニングを行うことも大切です。これらの訓練は、足腰の筋力を強化し、身体のバランス能力を高めることで、すくみ足の改善につながります。

すくみ足の対処法は、症状の程度や原因、個々の身体状況によって異なります。そのため、自己判断で対処するのではなく、医師や理学療法士に相談し、適切な指導を受けることが重要です。症状に合わせた適切な対処法を選択し、日常生活を安全に送れるようにしましょう。

| すくみ足とは | 足を踏み出すのが難しくなり、歩行が小刻みになってしまう状態 |

|---|---|

| 症状 | 足が地面に吸い付くように感じ、動きが止まってしまう。転倒のリスクが高まる |

| 改善のための対処法 |

|

| 注意点 |

|

日常生活での工夫

住み慣れた家で安心して暮らすためには、ちょっとした工夫が大きな違いを生みます。すくみ足は、パーキンソン病の代表的な症状の一つで、歩行時に足が地面に張り付いたように感じ、動き出しにくくなる、あるいは歩きづらくなる状態を指します。日常生活においても、このすくみ足を少しでも楽にするための工夫はたくさんあります。

まず、家の中の段差は、つまずきや転倒の原因となるため、できる限りなくすことが大切です。玄関の上がり框や、部屋と部屋の間の段差など、小さな段差でも危険なため、スロープを設置したり、段差解消マットを敷くなどの対策をしましょう。また、床は滑りやすい素材の場合、滑り止めマットやカーペットを敷くことで、転倒のリスクを減らすことができます。特に、浴室やトイレ、キッチンなど、水を使う場所は滑りやすいため、注意が必要です。

家具の配置も、すくみ足のある方には重要です。歩行の邪魔になるような家具の配置は避け、十分な広さの通路を確保しましょう。また、椅子やソファは、立ち上がりやすい高さで、肘掛けのあるものを選ぶと良いでしょう。テーブルや棚なども、手が届きやすい場所に配置することで、日常生活の動作をスムーズに行うことができます。

外出時には、時間に余裕を持って行動することが大切です。急いで歩こうとすると、かえってすくみ足が悪化することがあります。また、人混みや狭い通路は避け、出来るだけ広い道を歩くようにしましょう。駅やデパートなど、混雑しやすい場所では、エレベーターやエスカレーターを利用すると良いでしょう。そして、休憩をこまめに入れることも大切です。無理をせず、自分のペースで行動することで、すくみ足による不安や負担を軽減することができます。

これらの工夫は、すくみ足のある方が、より安全で快適な日常生活を送るために役立ちます。ご自身の状況に合わせて、できることから少しずつ取り入れてみましょう。

| 場所 | 工夫 | 目的 |

|---|---|---|

| 家の中全般 | 段差をなくす(スロープ、段差解消マット) | つまずき・転倒防止 |

| 床 | 滑り止めマット、カーペットを敷く | 転倒防止 |

| 家具 |

|

スムーズな動作 |

| 外出時 |

|

すくみ足の悪化防止、不安・負担軽減 |

医療機関への相談

歩行時に足が前に出にくくなる、いわゆる「すくみ足」の症状が現れたら、ためらわずに医療機関に相談することが大切です。医療機関を受診すると、医師が患者さんの状態を丁寧に診察し、症状の原因を探ります。そして、その原因に基づいて、患者さんに合った治療方針や日常生活での注意点などを説明してくれます。

すくみ足は、パーキンソン病などの病気によって起こることがあります。パーキンソン病の場合、症状を抑えるための薬物による治療や、運動機能の回復を目指すためのリハビリテーションなどが行われます。これらの治療は、医師の指示のもと、計画的に進められることが重要です。

すくみ足に詳しい医療スタッフには、医師だけでなく、理学療法士や作業療法士、看護師などがいます。これらの専門家と連携を取りながら治療を進めることで、より効果的なケアを受けることができます。例えば、理学療法士は、歩き方や姿勢の指導、筋力トレーニングなどを通して、患者さんの歩行能力の改善を支援します。作業療法士は、日常生活で安全に活動するための工夫や介助方法などを指導し、患者さんの自立を支援します。看護師は、患者さんの健康状態の観察や、日常生活での困りごとの相談などに対応します。

すくみ足の症状に気づいたら、早期に医療機関を受診し、適切な治療を始めることで、症状の進行を抑え、日常生活の質を維持することが期待できます。一人で悩まず、まずは相談してみましょう。

| 症状 | 医療機関での対応 | 専門家 | 早期受診のメリット |

|---|---|---|---|

| 歩行時に足が前に出にくくなる(すくみ足) | 医師による診察、原因の特定、治療方針の説明、日常生活の注意点説明 | 医師、理学療法士、作業療法士、看護師 | 症状の進行抑制、日常生活の質の維持 |

| パーキンソン病 | 薬物治療、リハビリテーション | 医師の指示・計画に基づき専門家と連携 | |

| 理学療法士:歩き方・姿勢指導、筋力トレーニング 作業療法士:日常生活動作の工夫、介助方法指導 看護師:健康状態観察、日常生活相談 |