てんかんと日常生活の介助

介護を学びたい

先生、「てんかん」のある利用者さんの介護で、発作が起きた時の対応がよくわかりません。教えていただけますか?

介護の研究家

そうだね、発作時の対応は大切だ。まず、利用者さんが安全な場所にいられるように周りのものを片付ける。そして、体を締め付けるものがあれば緩めて、呼吸を楽にしてあげることが重要だよ。発作の様子と時間を記録することも忘れずにね。

介護を学びたい

安全確保と記録ですね。でも、発作が起きた時、慌ててしまいそうで心配です…。

介護の研究家

落ち着いて行動することが大切だよ。発作は数分で治まることが多い。無理に止めようとせず、見守ることが重要だ。発作が長く続く場合や呼吸が止まった場合は、すぐに救急車を呼ぶ必要があるからね。

てんかんとは。

『介護』と『介助』の違いについて説明します。てんかんという病気を例に挙げましょう。てんかんとは、脳の神経細胞が異常に興奮し、発作が繰り返し起こる病気です。これは長く続く脳の病気の一つで、発作は急に起こり、普段とは違う体の状態や意識、動作、感覚の変化が現れます。てんかんの発作には、突然意識を失ったり、全身が硬直したり、倒れたり、おしっこやうんちを漏らしたり、呼吸が止まったりなど、様々なものがあります。脳の神経細胞が過剰に興奮する場所によって症状は大きく異なります。また、てんかん発作のきっかけも様々で、激しい光の点滅といった刺激や、お酒を飲んだり、体や心に負担がかかることも発作の誘因となります。てんかんは1995年の法律改正により、精神障害者保健福祉手帳を取得できるようになり、障害年金を受け取れるようにもなりました。

てんかんとは

てんかんは、脳の中の神経細胞が一時的に異常に興奮し、発作を繰り返す病気です。この発作は、突然始まり、普段とは異なる体の状態や意識、行動、感覚の変化が現れます。例えば、意識を失ったり、体が硬直したり、けいれんしたり、感覚がおかしくなったりします。てんかんは、慢性の脳の病気の一つであり、乳幼児期や高齢者に多くみられますが、年齢や性別に関係なく誰でもかかる可能性があります。世界保健機関(WHO)の推計によると、世界中で約5000万人がてんかんと共に生活しているとされ、日本では人口の約1%、およそ100万人がてんかんを抱えていると推定されています。

てんかんという名前の由来は、古代ギリシャ語で「神聖なる病気」という意味を持つ言葉です。かつては、てんかん発作は神の力によるもの、あるいは悪魔が人にとりついていると考えられていた時代がありました。発作の時の様子が、人智を超えた力によるものと捉えられていたためです。しかし、現代ではてんかんは脳の病気であることが医学的に証明されており、適切な治療と周りの理解、支援があれば、多くの患者さんが普通の社会生活を送ることができます。てんかんという病気について正しく理解し、偏見を持たずに接することが大切です。

てんかん発作には様々な種類があり、症状や発作の起こり方も人それぞれです。意識がなくなる大発作、意識が保たれたまま体がぴくぴく動く小発作、ぼーっとする欠神発作などがあります。発作の頻度も様々で、年に数回程度の人もいれば、毎日何度も発作を起こす人もいます。そのため、患者さん一人ひとりの状態に合わせた治療が必要となります。治療の中核となるのは薬物療法ですが、薬物療法以外に外科療法や食事療法などの選択肢もあります。また、発作時の安全確保や日常生活での注意点など、周りの方の理解と協力も重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 脳の中の神経細胞が一時的に異常に興奮し、発作を繰り返す慢性の脳の病気 |

| 症状 | 意識消失、体の硬直、けいれん、感覚異常など。症状や発作の起こり方は人それぞれ。 |

| 発症 | 突然始まる。乳幼児期や高齢者に多く、年齢や性別に関係なく誰でもかかる可能性がある。 |

| 患者数 | 世界で約5000万人、日本では約100万人。 |

| 病名由来 | 古代ギリシャ語で「神聖なる病気」。かつては神の力や悪魔の仕業と考えられていた。 |

| 現代の認識 | 脳の病気。適切な治療と周りの理解、支援があれば普通の社会生活を送れる。 |

| 発作の種類 | 大発作、小発作、欠神発作など様々。頻度も人それぞれ。 |

| 治療法 | 薬物療法、外科療法、食事療法など。患者一人ひとりの状態に合わせた治療が必要。 |

| その他 | 発作時の安全確保や日常生活での注意点など、周りの方の理解と協力が重要。 |

てんかん発作の症状

てんかん発作は、脳の一部の細胞が過剰に活動することで起こり、その症状は発作を起こしている脳の部位によって大きく異なります。よく知られているのは、意識を失って倒れ、全身が硬くなって痙攣するような大きな発作です。このような発作では、呼吸が一時的に止まったり、舌を噛んだり、失禁することもあります。

しかし、全ての発作がこのような激しい症状を示すわけではありません。意識がはっきりしたまま、手足の一部がぴくぴく動いたり、体の一部分にしびれや異常な感覚が現れたりする発作もあります。また、数秒から数十秒の間、意識がぼーっとしたり、動作や会話が中断するような、短い発作もあります。このような軽い発作は、周囲の人には気づかれにくく、単なるぼんやりや癖と見間違えられることもあります。

さらに、発作の症状は人それぞれで、同じ人でも毎回同じ発作が起こるとは限りません。例えば、ある時は手足が硬直する発作でも、別の時は意識が途切れるだけの発作を起こすこともあります。そのため、てんかんを持つ人の発作の特徴を把握しておくことが、適切な対応をする上で重要になります。周囲の人が発作に気づき、落ち着いて適切な処置を行い、必要に応じて救急車を呼ぶことが、てんかんを持つ人の安全を守る上で大切です。

| 発作の症状 | 意識状態 | 症状の特徴 | 持続時間 | その他 |

|---|---|---|---|---|

| 全身の痙攣、意識消失、呼吸停止、舌を噛む、失禁 | 意識消失 | 激しい痙攣 | 不明 | よく知られている代表的な発作 |

| 手足のピクつき、しびれ、異常感覚 | 意識あり | 部分的な症状 | 不明 | 軽い発作の一例 |

| 意識がぼーっとする、動作や会話の中断 | 意識混濁 | 短時間の意識障害 | 数秒~数十秒 | 軽い発作の一例、周囲に気づかれにくい |

発作の症状は人それぞれで、同じ人でも毎回同じ発作が起こるとは限らないため、てんかんを持つ人の発作の特徴を把握しておくことが重要。

てんかんの原因

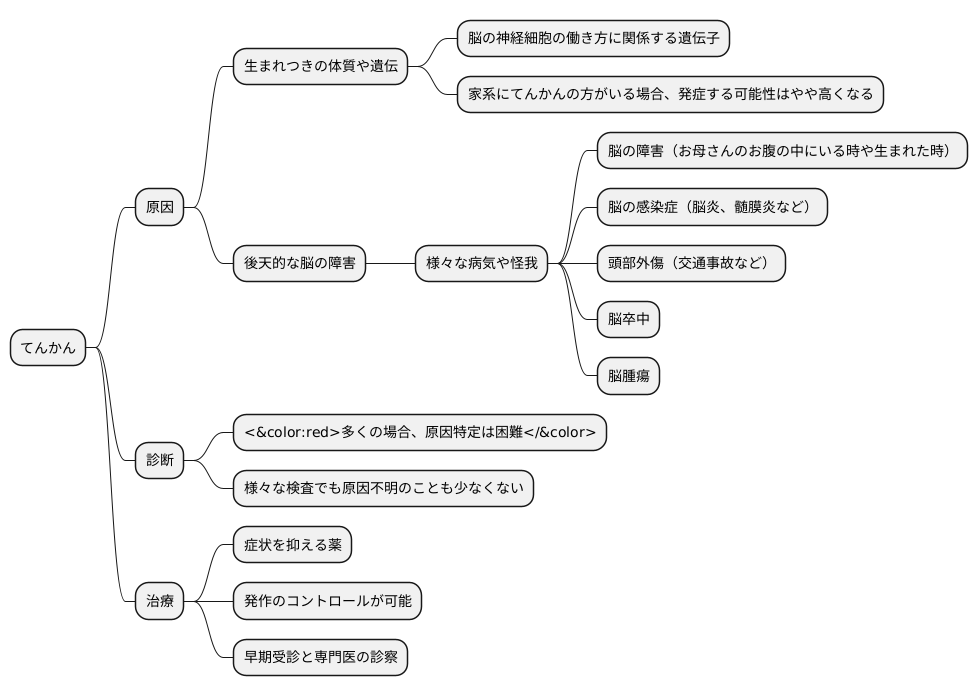

てんかんは、脳の神経細胞の過剰な電気活動によって引き起こされる発作を特徴とする病気です。その原因は様々で、まだ全てが解明されているわけではありません。大きく分けて、生まれつきの体質や遺伝によるものと、後天的な脳の障害によるものの2種類が考えられています。

まず、生まれつきの体質や遺伝によるものについて説明します。てんかんの体質は、親から子に受け継がれることがあります。これは、脳の神経細胞の働き方に関係する遺伝子が関わっていると考えられています。家系にてんかんの方がいる場合、発症する可能性はやや高くなります。ただし、遺伝的な要素があっても必ずしも発症するとは限りません。

次に、後天的な脳の障害によるものについて説明します。これは、様々な病気や怪我などが原因で起こります。例えば、お母さんのお腹の中にいる時や生まれた時に、脳に何らかの障害が起きることがあります。また、脳炎や髄膜炎などの脳の感染症、あるいは交通事故などで頭を強く打った時にも、脳が傷つき、てんかんの原因となることがあります。さらに、脳の血管が詰まったり破れたりする脳卒中や、脳腫瘍なども、てんかん発作を引き起こすことがあります。

多くの場合、てんかんの原因を特定することは難しいです。様々な検査を行っても、はっきりとした原因がわからないことも少なくありません。原因不明の場合でも、症状を抑える薬などを使って治療を行います。てんかんは、適切な治療を行うことで発作のコントロールが可能となる病気です。気になる症状がある場合は、早めに医療機関を受診し、専門医の診察を受けることが大切です。

てんかんの治療

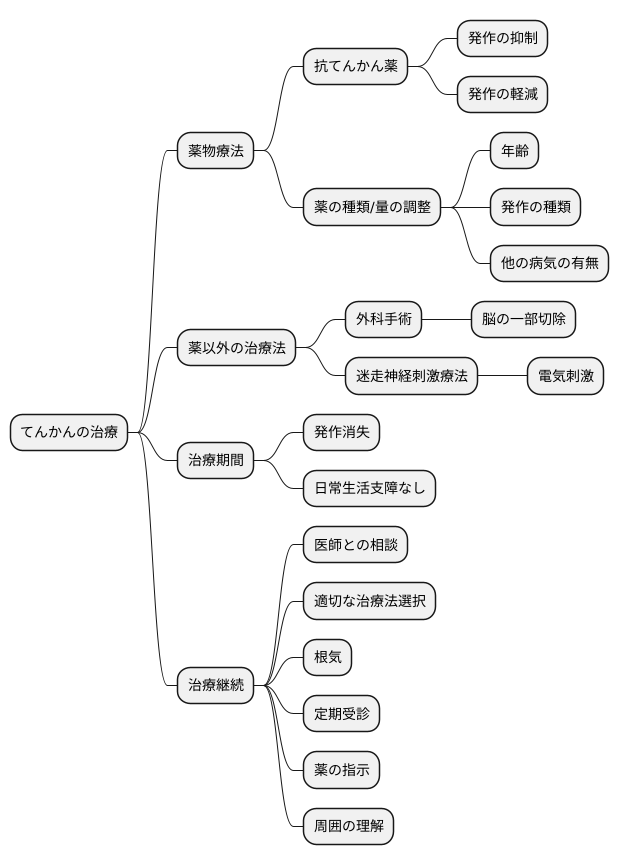

てんかんの治療は、発作を抑えることを一番の目的として、一人ひとりの状態に合わせて行われます。多くの場合、「抗てんかん薬」と呼ばれる薬を飲む「薬物療法」が中心となります。てんかんを引き起こす脳の過剰な活動をこの薬で抑えることで、発作の起こる回数を減らし、発作の程度を軽くすることができます。

多くの患者さんは、この薬物療法によって発作をうまく管理し、普段通りの生活を送ることができています。薬の種類や量は、患者さんの年齢、発作の種類、他の病気の有無などを考えて、医師が慎重に決めます。

しかし、薬を飲んでも発作がうまく抑えられない場合や、薬の副作用が強く出てしまう場合もあります。そのような時には、薬の種類を変える、量を調整する、あるいは複数の薬を組み合わせるなどの方法がとられます。また、手術によっててんかんの原因となっている脳の一部を取り除く「外科手術」や、脳に電気的な刺激を与える「迷走神経刺激療法」といった、薬以外の治療法が検討されることもあります。

てんかんの治療は、発作が起きなくなるまで、あるいは発作が起きても日常生活に大きな支障が出ない状態を維持できるまで、長い期間続ける必要がある場合が多いです。そのため、医師とよく相談し、自分の状態に合った治療法を選び、根気強く治療を続けることが大切です。定期的に病院を受診し、医師の指示通りに薬を飲むことも非常に重要です。また、家族や周りの人たちに、てんかんについて理解してもらうことも、安心して生活を送る上で大きな助けとなります。

日常生活での介助

てんかんを持つ方が穏やかな日常生活を送るためには、周囲の理解と支えが欠かせません。てんかんは、脳の電気信号の乱れによって起こる発作を特徴とする病気です。発作には様々な種類があり、意識を失う、体が硬直する、手足が痙攣するなどの症状が現れます。周囲の人は、てんかんという病気を正しく理解し、発作が起きた時に適切な対応をすることが重要です。

まず、発作が起きた時は、落ち着いて行動することが大切です。慌てずに、患者さんを安全な場所に移動させ、周囲の危険を取り除きましょう。例えば、近くに尖ったものや硬いものがあれば、それを遠ざけます。そして、頭を保護するために、柔らかいものを下に敷いたり、頭を支えたりします。

発作中は、呼吸の状態に注意を払いましょう。呼吸が苦しそうであれば、衣服を緩めます。呼吸が止まっている場合は、ただちに救急車を呼び、指示に従いながら応急処置を行います。

発作が治まった後は、患者さんがゆっくり休めるように配慮することが大切です。無理に起こしたり、話しかけたりせず、静かに見守りましょう。疲れていることが多いので、十分な休息を取れるようにします。

日常生活では、患者さんが安心して過ごせる環境づくりが重要です。家の中での転倒を防ぐために、段差をなくしたり、手すりを設置したり、滑り止めマットを敷いたりするなどの工夫をしましょう。また、ストレスは発作の引き金になる場合があるので、患者さんがリラックスできる環境を作ることも大切です。趣味を楽しんだり、ゆったりとした時間を過ごせるようにサポートしましょう。

周囲の人がてんかんについて理解を深め、適切な介助を行うことで、患者さんはより安心して穏やかな日常生活を送ることができます。日頃から患者さんの様子に気を配り、困っていることがあれば、相談に乗ったり、必要な支援を受けられるように繋いだりすることが大切です。

| 場面 | 介助のポイント |

|---|---|

| 発作時 |

|

| 発作後 |

|

| 日常生活 |

|

社会的な支援

てんかんを持つ方々にとって、社会からの支えは大変重要です。病気そのものへの対処だけでなく、日常生活を送る上での様々な困難を乗り越えるためにも、社会的な支援は欠かせません。1995年の法律改正は、てんかんを持つ方々にとって大きな前進となりました。この改正により、てんかんは精神障害者保健福祉手帳の交付対象となり、障害年金の受給が可能になりました。手帳の交付によって、医療費の助成を受けられるようになり、経済的な負担を軽くすることができます。また、就労支援サービスを利用することで、仕事探しや職場定着のためのサポートを受けることができ、社会参加への道も開かれます。

手帳制度以外にも、様々な支援体制が整ってきています。各自治体によっては、てんかんに関する相談窓口が設置されており、専門の相談員が様々な悩みに対応しています。病気に関することだけでなく、日常生活や仕事、人間関係など、幅広い相談内容に対応しています。また、患者会や自助グループといった、同じ病気を持つ方々同士が繋がり、支え合う場も各地で活動しています。これらのグループでは、病気に関する情報交換や、悩みを共有する場が提供されています。

社会全体の理解を深めることも、てんかんを持つ方々にとって、暮らしやすい社会を作る上で重要です。てんかんは、適切な治療を受ければ、多くの方が発作を抑え、普通の生活を送ることができます。しかし、まだまだ偏見や誤解が存在し、社会参加の障壁となっている場合もあります。正しく理解し、温かく受け入れる社会の雰囲気を作ることで、てんかんを持つ方々が安心して暮らせる社会を実現できるはずです。様々な制度やサービス、そして社会全体の理解という支えによって、てんかんを持つ方々とその家族が、より安心して、希望を持って生活を送ることができる社会を目指していく必要があります。

| 種類 | 内容 | 効果 |

|---|---|---|

| 1995年の法律改正 | 精神障害者保健福祉手帳の交付対象に、障害年金の受給が可能に | 医療費助成、経済的負担軽減 |

| 手帳交付による効果 | 医療費の助成 | 経済的な負担軽減 |

| 就労支援サービス | 仕事探しや職場定着のサポート | 社会参加促進 |

| てんかんに関する相談窓口 | 専門相談員による病気、日常生活、仕事、人間関係等の相談対応 | 悩みの解決、不安軽減 |

| 患者会や自助グループ | 情報交換、悩み共有の場 | 精神的な支え、情報収集 |

| 社会全体の理解 | てんかんへの理解促進 | 偏見や誤解の解消、社会参加促進 |