体内情報伝達:ホルモンの役割

介護を学びたい

先生、「内分泌」ってホルモンが血管やリンパ管の中に出てくることですよね?介護や介助で何か関係あるんですか?

介護の研究家

そうだね、よく勉強しているね!ホルモンが血管やリンパ管に放出されることを「内分泌」というよ。介護や介助では、例えば糖尿病などで、すい臓からインスリンというホルモンがうまく分泌されない方がいる。そういう方の生活を支える場面で「内分泌」の知識が必要になるんだよ。

介護を学びたい

なるほど。糖尿病だとインスリンが出ないから、食事に気を付けたり、注射が必要だったりするのですね。ということは、内分泌の知識がないと、適切な介護や介助ができないということですか?

介護の研究家

その通り!食事の量や内容、そしてインスリン注射が必要な方の場合は、投与時間などをきちんと理解していないと、低血糖などで倒れてしまう危険性もある。だから、内分泌の知識は、安全な介護や介助をする上でとても大切なんだよ。

内分泌とは。

「介護」と「介助」について説明する中で、体の中の働きとして「内分泌」という言葉が出てきます。これは、ホルモンと呼ばれるものが、血液やリンパ液の中に送り出されることを指します。

ホルモンとは何か

ホルモンとは、私たちの体内で作られる、微量ながらも強力な働きを持つ化学物質です。特定の器官で作られたホルモンは、血液やリンパ液といった体液の流れに乗り、メッセージを伝える伝達役のように全身を巡ります。そして、遠く離れた別の器官にたどり着き、その器官の働きを調整するのです。

ホルモンは、私たちの体が正常に機能するために欠かせないものです。体全体の成長を促したり、食べ物から得た栄養をエネルギーに変える代謝の働きを調整したり、子供を作ることのできる生殖機能をコントロールしたりと、様々な生命活動に関わっています。まるでオーケストラの指揮者のように、各器官が調和のとれた活動をするために、ホルモンは重要な役割を担っているのです。

例えば、血糖値を調整するインスリンというホルモンは、血液中の糖分の量を適切に保つ働きをしています。食事をすると血糖値は上がりますが、インスリンが分泌されることで、糖分はエネルギーとして利用されたり、肝臓や筋肉に蓄えられたりして、血糖値が正常な範囲に戻ります。また、成長ホルモンは、骨や筋肉の成長を促し、子供から大人へと成長していく過程に不可欠です。さらに、コルチゾールというホルモンは、ストレスを感じた時に分泌され、体に起こる様々な反応を調整することで、私たちが困難な状況を乗り越えるのを助けてくれます。

このように多種多様なホルモンが、それぞれ特定の役割を担いながら、私たちの体の状態を常に最適に保つように働いています。ホルモンの分泌量は、体内の状態や周りの環境の変化に応じて常に調整されていて、この精巧な調整システムのおかげで、私たちは複雑な体の機能を維持し、変化する環境に適応していくことができるのです。

| ホルモンの定義 | 体内で作られる微量だが強力な化学物質 |

|---|---|

| ホルモンの役割 | 体液を介して全身を巡り、 離れた器官の働きを調整する伝達役 |

| ホルモンの重要性 | 体の正常な機能に不可欠 (成長、代謝、生殖など様々な生命活動に関与) |

| ホルモンの例1:インスリン | 血糖値を調整 |

| ホルモンの例2:成長ホルモン | 骨や筋肉の成長を促進 |

| ホルモンの例3:コルチゾール | ストレス反応を調整 |

| ホルモンの作用 | 多様なホルモンが特定の役割を担い、 体の状態を常に最適に保つ (分泌量は体内状態や環境に応じて調整) |

ホルモンの種類と働き

私たちの体の中には、様々な役割を持つ化学物質が働いています。その中でもホルモンと呼ばれるものは、微量であっても体の機能を調整する上でとても重要な役割を担っています。ホルモンは種類によってその構造や働きが大きく異なり、大きく分けて三つの種類に分類されます。

まず、ペプチドホルモンは、いくつものアミノ酸が鎖のようにつながってできています。たんぱく質と構造が似ているため、水によく溶ける性質を持っています。血糖値を下げるインスリンや、骨や筋肉の成長を促す成長ホルモンなどがこの仲間です。

次に、ステロイドホルモンは、コレステロールを元にして作られます。脂に溶けやすい性質を持っているため、細胞膜を容易に通過することができます。代表的なものとしては、男性ホルモンや女性ホルモンなどの性ホルモン、そして副腎皮質ホルモンなどがあります。性ホルモンは生殖機能の維持や発達に、副腎皮質ホルモンはストレスへの反応や免疫力の調整に深く関わっています。

最後に、アミンホルモンはアミノ酸から作られますが、ペプチドホルモンよりも小さな分子です。この仲間には、心拍数を上げる働きを持つアドレナリンや、代謝を調整する甲状腺ホルモンなどがあります。

このように様々な種類のホルモンは、それぞれ特定の器官や細胞に結びつき、その働きを調整しています。これらのホルモンが互いに協力し合うことで、私たちの体は健康な状態を保つことができるのです。

| ホルモンの種類 | 構成要素 | 性質 | 例 | 役割 |

|---|---|---|---|---|

| ペプチドホルモン | アミノ酸 | 水溶性 | インスリン、成長ホルモン | 血糖値の低下、骨や筋肉の成長促進 |

| ステロイドホルモン | コレステロール | 脂溶性、細胞膜を容易に通過 | 男性ホルモン、女性ホルモン、副腎皮質ホルモン | 生殖機能の維持・発達、ストレス反応、免疫調整 |

| アミンホルモン | アミノ酸 | ペプチドホルモンより小さい分子 | アドレナリン、甲状腺ホルモン | 心拍数上昇、代謝調整 |

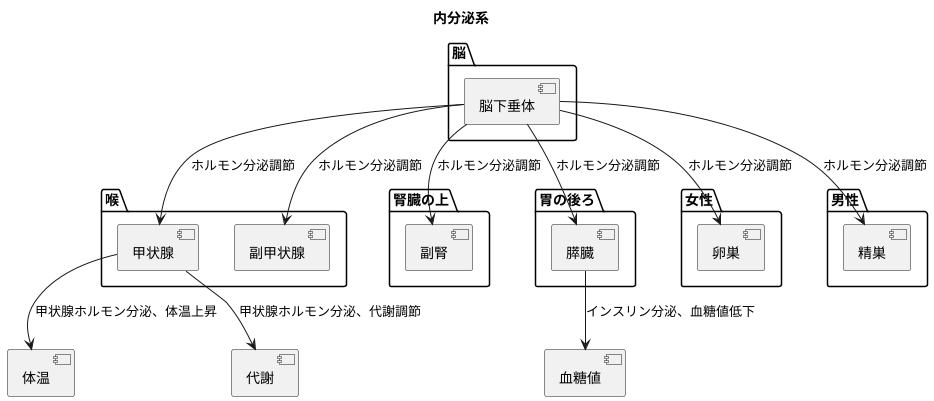

内分泌系の仕組み

私たちの体には、様々な働きを調節するホルモンと呼ばれる化学物質があります。これらのホルモンを作り出し、血液中に放出する器官の集まりを内分泌系といいます。内分泌系は、体全体の様々な機能を維持するために、非常に重要な役割を担っています。

内分泌系を構成する主な器官には、脳の底部にある脳下垂体、喉にある甲状腺、甲状腺の後ろにある小さな副甲状腺、腎臓の上にある副腎、胃の後ろにある膵臓、そして女性には卵巣、男性には精巣があります。これらの器官はそれぞれ特定のホルモンを作り出し、血液中に放出します。

これらのホルモンは、血液に乗って全身を巡り、特定の標的器官に到達します。それぞれのホルモンは、特定の器官の細胞にのみ作用し、その働きを調節します。例えば、膵臓から分泌されるインスリンは、血糖値を下げる働きがあります。また、甲状腺ホルモンは、体の代謝を調節する働きがあります。

内分泌器官は、互いに連携してホルモンの分泌量を調節しています。例えば、脳下垂体は、他の内分泌器官に作用するホルモンを分泌し、それらの器官の働きを調節しています。脳下垂体は、いわば内分泌系の司令塔のような役割を果たしているのです。

内分泌系は、体内の状態を常に監視し、必要に応じてホルモンの分泌量を調節することで、体内環境のバランスを保っています。例えば、血糖値が上昇すると、膵臓からインスリンが分泌され、血糖値を下げます。また、体温が下がると、甲状腺ホルモンの分泌が増加し、代謝を促進することで体温を上げます。このように、内分泌系は、私たちの体が健康な状態を保つために、非常に重要な役割を果たしているのです。

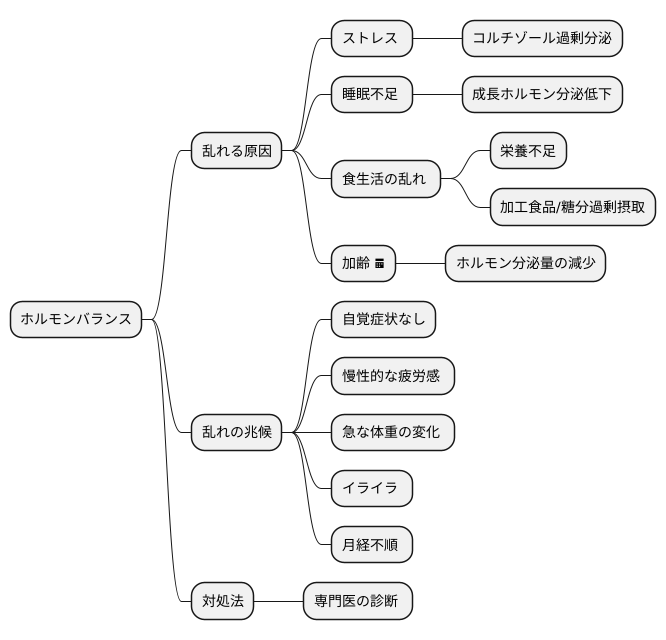

ホルモンバランスの乱れ

私たちの体は、様々な働きをするホルモンと呼ばれる物質によって調整されています。ホルモンは、ごくわずかな量で体の機能に大きな影響を与えます。まるで、オーケストラの指揮者のように、それぞれの楽器(体の器官)が正しく調和して演奏できるように、体内環境を整えているのです。しかし、様々な要因によって、このホルモンのバランスが乱れることがあります。

現代社会で多くの人が抱えるストレスは、ホルモンバランスを崩す大きな原因の一つです。ストレスを感じると、体はコルチゾールと呼ばれるホルモンを分泌します。一時的なストレスであれば問題ありませんが、慢性的なストレスにさらされると、コルチゾールの分泌が過剰になり、他のホルモンの働きにも悪影響を及ぼします。

質の良い睡眠も、ホルモンバランスを整える上で欠かせません。成長ホルモンは、睡眠中に多く分泌されるため、睡眠不足は成長ホルモンの分泌を低下させ、体の修復や新陳代謝に支障をきたす可能性があります。

バランスの取れた食事も重要です。特定の栄養素が不足すると、ホルモンの合成がうまくいかなくなることがあります。例えば、たんぱく質はホルモンの材料となるため、不足するとホルモンの分泌量が減ってしまうことがあります。また、加工食品や糖分の過剰摂取も、ホルモンバランスを乱す原因となる可能性があります。

年齢を重ねるにつれて、ホルモンの分泌量は自然に減少していきます。特に、女性ホルモンの減少は、更年期障害など様々な体の変化を引き起こします。

ホルモンバランスの乱れは、自覚症状がない場合もあります。しかし、慢性的な疲労感、急な体重の変化、イライラしやすくなる、月経不順などの症状が現れたら、ホルモンバランスの乱れを疑ってみる必要があります。これらの症状に心当たりがある場合は、医療機関を受診し、専門医の診断を受けることをお勧めします。ホルモンバランスの乱れは、適切な治療によって改善することが可能です。

健康とホルモンの関係

私たちの体は、様々な役割を持つ化学物質によって精妙に調整されています。その中でも特に重要な役割を担っているのがホルモンです。ホルモンは、血液を通して全身を巡り、成長や代謝、生殖、免疫など、生命活動の根幹に関わる様々な機能を調節しています。まるで体全体の指揮者のように、それぞれの器官が適切に働くように指令を出しているのです。

このホルモンのバランスが崩れると、体に様々な不調が現れます。例えば、成長ホルモンの分泌量が不足すると、子供の成長が阻害されたり、大人の場合は疲れやすくなったり、骨が弱くなったりすることがあります。また、甲状腺ホルモンのバランスが崩れると、代謝が亢進したり低下したりして、体重の増減や体温の変化、動悸などが起こることもあります。女性ホルモンのバランスの乱れは、月経不順や更年期障害などの原因となります。

ホルモンバランスを良好に保つためには、規則正しい生活習慣が重要です。毎日の食事は、栄養バランスの良いものを心がけ、特にたんぱく質、ビタミン、ミネラルはホルモンの生成に欠かせない栄養素なので、積極的に摂るようにしましょう。また、適度な運動は、ホルモンの分泌を促進し、バランスを整える効果があります。ウォーキングや軽い体操など、無理のない範囲で体を動かす習慣を身につけましょう。睡眠もホルモンバランスに大きく影響します。質の良い睡眠を十分に取ることで、成長ホルモンの分泌が促され、体の修復や疲労回復がスムーズに行われます。

さらに、ストレスもホルモンバランスを乱す大きな要因の一つです。ストレスを溜め込みすぎると、自律神経の働きが乱れ、様々なホルモンの分泌に悪影響を及ぼします。趣味やリラックスできる時間を持つなど、自分なりのストレス解消法を見つけることが大切です。自分の体と向き合い、ホルモンの働きを理解することは、健康管理の第一歩です。日々の生活の中で、これらの点に気を配り、健康的な生活習慣を心がけることで、ホルモンバランスを整え、健康な状態を維持することができます。

| ホルモンの役割 | ホルモンバランスの乱れの影響 | ホルモンバランスを整える方法 |

|---|---|---|

| 成長、代謝、生殖、免疫など生命活動の根幹に関わる様々な機能を調節 |

|

|