めまいと耳鳴り:メニエール病を知る

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の違いがよくわからないのですが、教えていただけますか?特にメニエール病の方への対応として、どう使い分ければいいのでしょうか?

介護の研究家

良い質問ですね。簡単に言うと、「介護」は食事や入浴、排泄など、日常生活を送る上で必要なことを手伝うことで、「介助」は歩行や階段の上り下りなど、特定の動作をサポートすることです。メニエール病の方の場合、めまいやふらつきがあるときは「介助」が必要になりますね。

介護を学びたい

なるほど。つまり、メニエール病の方が一人で食事をするのが難しい場合は「介護」、ふらつきがあるため一人で歩くのが困難な場合は「介助」が必要ということですね。

介護の研究家

その通りです。メニエール病は症状の重さや状態によって必要な支援も変わってくるので、「介護」と「介助」を適切に使い分けることが大切です。症状が出ていないときは見守り程度で良い場合もありますし、症状が重いときは常時「介護」が必要になることもあります。

メニエール病とは。

『メニエール病』とは、めまい、耳が聞こえにくい、耳鳴り、耳が詰まった感じがするといった症状が繰り返される病気のことです。遺伝などではなく、ストレスや睡眠不足など、体に負担がかかることで起こります。主に30代後半から70代にかけての男女に多く見られます。この病気は『介護』や『介助』に関係する用語として挙げられています。

メニエール病とは

めまい、耳鳴り、聞こえづらさ、耳が詰まった感じ。これらの症状が繰り返し起こる病気を、メニエール病といいます。ぐるぐる回るような激しいめまいは、数十分から数時間、長いときは数日間も続くことがあります。同時に耳鳴りがしたり、耳が詰まったような感じがしたり、聞こえが悪くなったりもします。これらの症状は、日常生活に大きな影響を及ぼし、仕事や家事が思うようにできない、外出が不安になるなど、生活の質を著しく低下させることもあります。

このメニエール病は、耳の奥深くにある内耳という器官の異常によって起こります。内耳には、音を聞くための蝸牛(かぎゅう)と、体のバランスを保つための三半規管、前庭といった器官があります。メニエール病では、これらの器官の中に内リンパ液と呼ばれる液体が過剰に溜まり、内リンパ水腫という状態になります。この内リンパ水腫が、めまい、耳鳴り、聞こえづらさ、耳閉感といった様々な症状の原因と考えられています。

しかし、なぜ内リンパ液が過剰に溜まってしまうのか、詳しい原因はまだ解明されていません。そのため、メニエール病を根本的に治す治療法はまだ確立されていません。現在の治療は、症状を和らげるための対症療法が中心となっています。めまいを抑える薬や、吐き気を抑える薬、内リンパ液の産生を抑える薬などが用いられます。また、ストレスや睡眠不足、過労なども症状を悪化させる要因となるため、生活習慣の改善も重要です。規則正しい生活を送り、ストレスを溜めないように心がけることが大切です。さらに、症状が重い場合には、手術を行う場合もあります。

メニエール病は、再発を繰り返す病気であるため、長期的な治療が必要となります。症状が出たときには、早めに耳鼻咽喉科を受診し、適切な治療を受けるようにしましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 病気名 | メニエール病 |

| 症状 | めまい、耳鳴り、聞こえづらさ、耳が詰まった感じ。数十分から数日間続くこともあり、日常生活に大きな影響を与える。 |

| 原因 | 内耳に内リンパ液が過剰に溜まる内リンパ水腫。詳細な原因は不明。 |

| 治療法 | 根本的な治療法は未確立。対症療法が中心で、めまいを抑える薬、吐き気を抑える薬、内リンパ液の産生を抑える薬などが用いられる。ストレス、睡眠不足、過労は症状悪化の要因となるため、生活習慣の改善も重要。重症例では手術を行う場合も。 |

| 経過 | 再発を繰り返すため、長期的な治療が必要。 |

症状の特徴

メニエール病の症状は、いくつかの中心的な特徴を持っています。まず、めまいは、この病気の代表的な症状と言えるでしょう。特徴としては、周囲の景色がぐるぐると回転するように感じる激しいめまいで、多くの場合、吐き気を伴います。まるで遊園地のアトラクションに乗っているような、立っていられないほどの強烈な回転性のめまいが突然起こることが多く、数十分から数時間続くこともあります。

次に、耳鳴りも、メニエール病の重要な症状です。「キーン」という高い音や「ブーン」という低い音など、様々な音として感じられます。静かな場所で特に強く感じることが多く、症状が進行すると、常に耳鳴りが聞こえるようになる場合もあります。この耳鳴りは、めまい発作の前触れとして現れることもあり、患者さんにとっては不安な要素となっています。

さらに、難聴も、メニエール病でよく見られる症状です。初期には低い音が聞こえにくくなり、病気が進むにつれて高い音も聞こえにくくなることがあります。発作を繰り返すたびに難聴が進行する傾向があり、最終的には高度の難聴に至る可能性もあります。

また、耳閉感もメニエール病の特徴的な症状の一つです。耳が詰まったような、圧迫されるような感覚で、不快感を伴います。これもめまい発作の前触れとして現れることがあり、患者さんの生活の質を低下させる一因となっています。

これらの症状は、同時に現れることもあれば、単独で現れることもあり、その程度や続く時間も人それぞれです。発作と寛解を繰り返すのも、メニエール病の特徴です。発作の頻度や持続時間は、数ヶ月に一度の軽い発作で済む人もいれば、毎日のように激しい発作に悩まされる人もいるなど、個人差が大きいと言えます。

| 症状 | 詳細 |

|---|---|

| めまい | 回転性の激しいめまい。吐き気を伴うことが多い。数十分から数時間続く。 |

| 耳鳴り | 高音や低音など様々な音。静かな場所で強く感じる。めまい発作の前触れのことも。 |

| 難聴 | 初期は低音、進行すると高音も聞こえにくくなる。発作ごとに進行し、高度難聴に至る可能性も。 |

| 耳閉感 | 耳が詰まったような感覚。めまい発作の前触れのことも。 |

原因と発症の仕組み

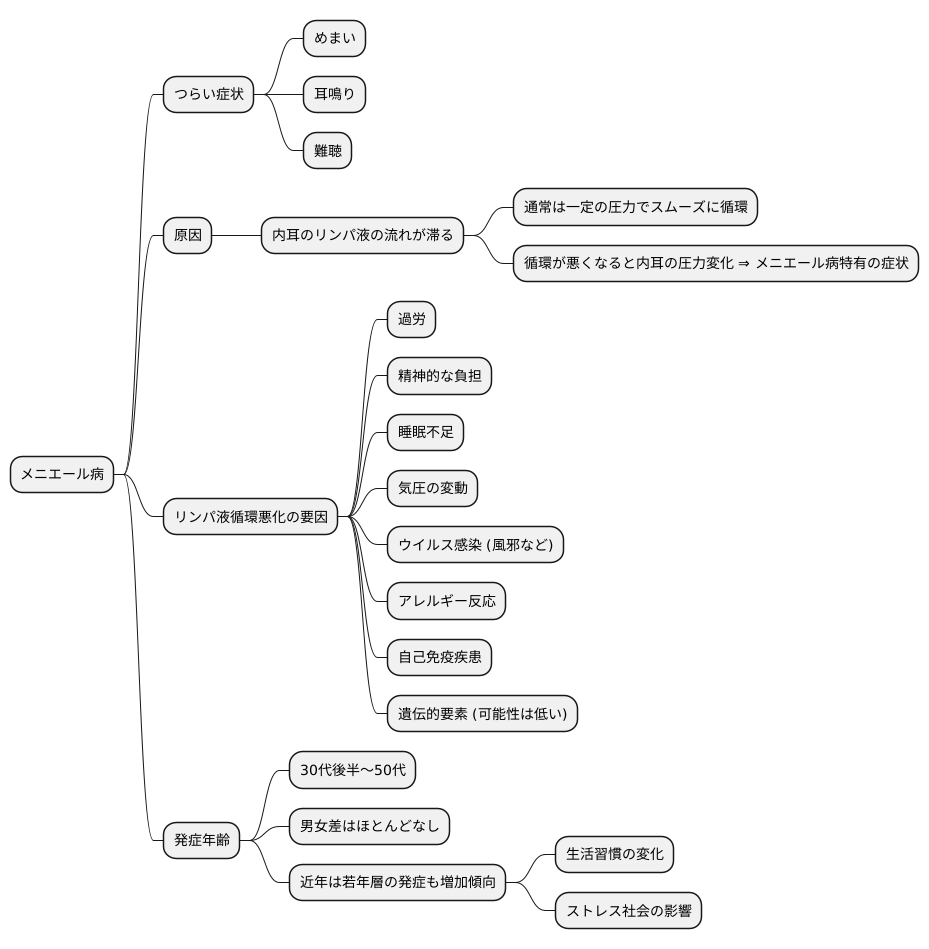

めまい、耳鳴り、難聴といったつらい症状を引き起こすメニエール病。その原因ははっきりとは分かっていませんが、内耳にあるリンパ液の流れが滞ってしまうことが深く関わっていると考えられています。内耳は、体のバランスや音を感知する大切な器官です。この内耳にリンパ液と呼ばれる液体が満たされており、通常は一定の圧力を保ちながらスムーズに循環しています。しかし、何らかの原因でこのリンパ液の循環が悪くなると、内耳の圧力に変化が生じ、メニエール病特有の症状が現れると考えられています。

では、何がリンパ液の循環を悪くするのでしょうか?過労や精神的な負担、睡眠不足、気圧の変動などは、内耳のリンパ液の量を増やし、症状を悪化させる要因として挙げられています。また、風邪などのウイルス感染やアレルギー反応、体の免疫システムが自分自身を攻撃してしまう自己免疫疾患との関連性も指摘されています。さらに、遺伝的な要素も完全に否定はできないものの、家族内で発症する例は少なく、遺伝性の病気とは言い切れません。

メニエール病は、一般的には30代後半から50代にかけて発症することが多く、男女差はほとんど見られません。しかし、近年の生活習慣の変化やストレス社会の影響を受け、若い世代での発症も増加傾向にあるという報告もあります。日々の生活の中で、心身の健康を保つよう心がけることが大切です。

診断と治療

メニエール病の診断は、主に患者さんの訴える症状やこれまでの経過、そして様々な検査結果を総合的に判断して行います。問診では、回転性のめまい発作、耳鳴り、そして難聴といった代表的な症状の有無や程度、発作の頻度や持続時間などを詳しく確認します。

聴力検査は、メニエール病の診断において非常に重要な検査です。低い音から高い音まで様々な周波数の音を聞いてもらい、聞こえる最小の音の大きさを測定することで、どの程度の難聴が生じているかを調べます。メニエール病では、初期には低い音の領域で難聴が認められることが多く、病気が進行すると高い音の領域にも難聴が広がっていきます。

平衡機能検査では、体のバランス能力を評価します。眼球の動きや体の揺れなどを測定することで、平衡感覚に異常がないかを調べます。これらの検査に加えて、他の病気を除外するために、頭部の磁気共鳴画像装置(MRI)検査や血液検査を行うこともあります。

メニエール病の治療は、めまい、耳鳴り、難聴といった症状を和らげることを目指します。薬物による治療が中心となり、めまいを抑える薬や、体の水分量を調整して内耳の圧力を下げる利尿剤、内耳の血流を良くする薬などが用いられます。

薬物療法に加えて、生活習慣の改善も重要です。睡眠を十分にとり、規則正しい時間に食事を摂り、ストレスを溜めないように心がけ、過労を避けるなど、日常生活の中で気を付けるべき点がいくつかあります。

これらの治療を行っても症状が改善しない場合や、症状が重い場合には、手術による治療が選択肢となることもあります。手術には、内耳の圧力を下げる手術や、平衡感覚をつかさどる神経を切断する手術など、いくつかの種類があります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 診断 | 患者の症状、経過、検査結果を総合的に判断。問診、聴力検査、平衡機能検査、MRI、血液検査など |

| 聴力検査 | 低い音から高い音まで様々な周波数の音を聞いてもらい、聞こえる最小の音の大きさを測定。メニエール病では、初期には低い音の領域で難聴が認められることが多い。 |

| 平衡機能検査 | 眼球の動きや体の揺れなどを測定し、平衡感覚に異常がないかを調べる。 |

| 治療 | 薬物療法が中心。めまいを抑える薬、利尿剤、内耳の血流を良くする薬など。生活習慣の改善(睡眠、食事、ストレス管理、過労回避など)も重要。 |

| 手術 | 薬物療法や生活習慣の改善で効果がない場合や、症状が重い場合に選択肢となる。内耳の圧力を下げる手術や、平衡感覚をつかさどる神経を切断する手術など。 |

日常生活での注意点

めまい、耳鳴り、難聴といった症状が現れるメニエール病。この病気を抱える方にとって、症状を悪化させないための日常生活の工夫は欠かせません。まず何よりも大切なのは、規則正しい生活リズムを保つことです。毎日同じ時間に寝起きし、十分な睡眠時間を確保することで、体の調子を整えましょう。睡眠不足は、耳の奥にあるリンパ液の流れを悪くし、めまいを起こしやすくする原因となります。食事にも気を配りましょう。栄養バランスの良い食事を心がけ、塩分の摂り過ぎには注意が必要です。塩分を多く摂ると、体内の水分量が増え、リンパ液の量も増えてしまい、めまいが悪化する可能性があります。また、香辛料や味の濃い刺激物は、自律神経のバランスを崩し、めまいを誘発する可能性があるので控えめにしましょう。コーヒーや紅茶などに含まれるカフェインも、自律神経を刺激するため、摂り過ぎないように気をつけましょう。現代社会でストレスは避けられませんが、ストレスを溜め込むことは、メニエール病の症状を悪化させる大きな要因となります。趣味や軽い運動、ゆったりと過ごす時間など、自分に合ったストレス解消法を見つけ、心身のリラックスを心がけましょう。散歩やヨガ、読書、音楽鑑賞などは良い気分転換になります。また、禁煙も大切です。タバコに含まれるニコチンは血管を収縮させ、内耳への血流を悪くするため、めまいなどの症状を悪化させる可能性があります。お酒も、内耳の機能に影響を与える可能性があるため、飲み過ぎには注意しましょう。規則正しい生活習慣を身につけ、ストレスを軽減し、心身ともに健康な状態を保つことで、メニエール病の症状を和らげ、より穏やかな日々を送ることができるでしょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 生活リズム | 規則正しい生活、十分な睡眠 |

| 食事 | 栄養バランス、減塩、香辛料・刺激物控えめ、カフェイン控えめ |

| ストレス | ストレス解消(趣味、軽い運動、リラックス) |

| 嗜好品 | 禁煙、アルコール控えめ |

| 全体 | 心身ともに健康な状態 |