やすらぎ支援員:家族の支えに

介護を学びたい

先生、「やすらぎ支援員」って、どんなことをする人ですか?介護と介助のどちらに近いのでしょうか?

介護の研究家

いい質問だね。「やすらぎ支援員」は、認知症のお年寄りの家に訪問して、お話し相手になったり、見守ったりするんだよ。家族に代わって、お年寄りが安心して過ごせるように支援する人だね。どちらかといえば「介護」に近いかな。

介護を学びたい

介護に近いんですね。具体的にどんなことをするんですか?

介護の研究家

例えば、一緒に歌を歌ったり、昔話を聞いたり、散歩に付き添ったりするんだよ。あとは、お年寄りの様子に変化がないか見守ったり、何か困ったことがあれば家族に連絡したりすることも大切な仕事だね。始める前には、認知症の知識や、緊急時の対応についての研修を受けるんだよ。

やすらぎ支援員とは。

『やすらぎ支援員』とは、認知症のお年寄りのご自宅を訪問し、ご家族の代わりに様子を見守ったり、お話相手になったりする人のことです。また、そのようなサービスを提供する事業のことでもあります。訪問前に、認知症の基礎知識、相手に失礼のない言動、緊急時の連絡方法などについての説明会を行い、支援員はこの説明会に参加することが求められます。

はじめに

高齢化が進むにつれ、認知症を抱える人が増え、介護をする家族の負担は大きくなっています。家族が介護を続けるには、心身ともに健康でいることが大切であり、そのためには休息の時間が必要です。しかし、現実には休息をとることもままならない家族が多くいます。このような状況の中で、認知症高齢者と家族を支える「やすらぎ支援員」が注目されています。

やすらぎ支援員とは、家族に代わって認知症高齢者の自宅を訪問し、日常生活の様々な場面で支援を行う専門家です。具体的には、認知症高齢者の話し相手になったり、趣味や活動を一緒に行ったり、生活の様子を見守ったりします。また、入浴や食事、排泄といった身体的な介助を行う場合もあります。これらの支援を通して、認知症高齢者が安心して自宅で過ごせるように手助けします。

やすらぎ支援員は、単に身体的な介助を行うだけでなく、認知症高齢者の心に寄り添うことも大切にしています。認知症高齢者は、記憶力や判断力が低下することで不安や孤独を感じやすいため、やすらぎ支援員は、傾聴や共感を通して心の支えとなるよう努めます。また、認知症高齢者の個性や生活習慣を尊重し、その人らしい生活が送れるように支援を行います。

やすらぎ支援員は、介護をする家族にとっても大きな支えとなっています。家族は、やすらぎ支援員に介護の一部を任せることで休息の時間を持つことができ、心身の負担を軽減することができます。また、介護に関する相談や悩みを共有することで、精神的な支えを得ることもできます。やすらぎ支援員の存在は、認知症高齢者とその家族が安心して生活していく上で、今後ますます重要になっていくと考えられます。

| 役割 | 対象 | 支援内容 |

|---|---|---|

| やすらぎ支援員 | 認知症高齢者 |

|

| 介護家族 |

|

やすらぎ支援員の活動内容

やすらぎ支援員は、認知症を抱える高齢者の方々を支えるため、ご自宅を訪問し、様々な活動を通して日常生活を支援しています。主な活動の一つとして、高齢者の方々と心を通わせるコミュニケーションがあります。じっくりとお話を伺い、思いに寄り添うことで、孤独感や不安感を和らげ、心の安らぎを育みます。また、散歩や歌、折り紙、園芸など、高齢者の方々が楽しめる趣味活動にも一緒に取り組み、心身のリフレッシュを図ります。

日常生活における見守りも重要な活動です。食事がしっかりと摂れているか、排泄に問題はないか、薬は正しく服用できているかなど、日常生活の様々な場面で注意深く見守り、必要な場合には介助も行います。たとえば、食事の介助では、食べやすい大きさに切ったり、食べ物を口元に運んだりするなど、高齢者の方が安全に食事を楽しめるようサポートします。また、入浴や更衣の介助では、プライバシーに配慮しながら、高齢者の方の尊厳を守り、快適に過ごせるように支援します。

やすらぎ支援員は、常に高齢者の方々の変化に気を配り、異変に気付いた場合は、速やかに家族や関係機関に連絡するなど、緊急時対応の役割も担っています。些細な変化も見逃さないよう、日々の様子を記録し、関係者間で情報を共有することで、迅速かつ適切な対応に繋げます。これらの活動を通して、やすらぎ支援員は認知症高齢者の方々の生活の質の向上に貢献するとともに、ご家族の身体的・精神的な負担軽減にも大きく寄与しています。高齢者の方々が住み慣れた地域で、安心して穏やかに暮らせるよう、やすらぎ支援員は温かい心を持って寄り添い続けます。

| 活動内容 | 詳細 | 目的 |

|---|---|---|

| コミュニケーション | じっくりと話を伺い、思いに寄り添う | 孤独感や不安感を和らげ、心の安らぎを育む |

| 趣味活動の支援 | 散歩、歌、折り紙、園芸など | 心身のリフレッシュ |

| 日常生活の見守り | 食事、排泄、服薬状況の確認 | 安全で健康な生活の維持 |

| 食事の介助 | 食べやすい大きさに切ったり、食べ物を口元に運ぶ | 安全な食事のサポート |

| 入浴・更衣の介助 | プライバシーに配慮しながら、尊厳を守り、快適に過ごせるよう支援 | 清潔と快適さの確保 |

| 緊急時対応 | 異変に気付いた場合、家族や関係機関に連絡 | 迅速かつ適切な対応 |

| 記録と情報共有 | 日々の様子を記録し、関係者間で情報を共有 | 適切なケアの提供 |

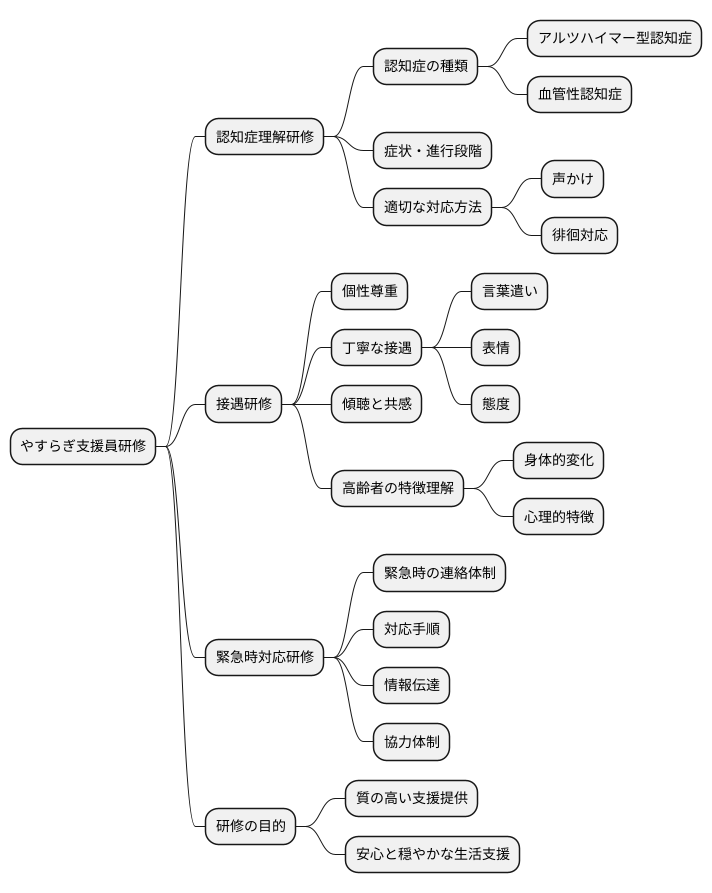

訪問前の研修

やすらぎ支援員として活動するには、利用者の方々へ安心で安全な支援を提供できるよう、事前の研修が必須です。この研修では、様々な知識や技能を学ぶ機会が設けられています。

まず、認知症について深く理解するための研修があります。認知症は様々な種類があり、それぞれの症状や進行の段階も異なります。アルツハイマー型認知症や血管性認知症といった具体的な種類を学び、それぞれの特性に応じた適切な対応方法を習得します。例えば、記憶障害のある方への声かけの仕方や、徘徊の兆候が見られた際の対応などを学びます。認知症の方の尊厳を守り、安心して過ごせるよう支援するための知識を身につけます。

次に、高齢者の方々と良好な関係を築くための接遇研修があります。高齢者の方々は人生経験が豊富で、様々な価値観や考え方を持っています。支援員として、一人ひとりの個性を尊重し、丁寧な言葉遣いや表情、態度で接することが重要です。傾聴の姿勢を保ち、共感しながらコミュニケーションを図ることで、信頼関係を築き、安心感を与えられるように努めます。また、高齢者の方の身体的な変化や心理的な特徴についても学び、より適切な対応ができるように備えます。

さらに、緊急時に適切な行動をとれるようにするための研修もあります。利用者様の容態が急変した場合や、事故が発生した場合など、予期せぬ事態が起こる可能性もあります。そのような際に、落ち着いて適切な行動をとれるよう、緊急時の連絡体制や対応手順を学びます。誰に連絡すべきか、どのような情報を伝えなければならないか、周囲の人々と協力してどのような対応をとるべきかなどを具体的に確認します。迅速かつ的確な行動で、利用者様の安全を守ることが重要です。

これらの研修を通して、やすらぎ支援員は質の高い支援を提供するための基礎を固めます。利用者の皆様が安心して穏やかに過ごせるよう、常に学び続け、専門性を高めていくことが求められます。

家族の支えとなる存在

家族を支える活動をする人にとって、安らぎ支援員の存在は大きな助けとなるでしょう。介護をする家族は、心身ともに大きな負担を抱えていることが少なくありません。毎日続く世話、そして将来への不安、誰にも相談できずに抱え込んでしまう人もいます。

安らぎ支援員は、そんな家族にとって、一時的な休息の機会を提供するだけでなく、精神的な支えともなります。彼らは、定期的に家庭を訪問し、入浴や食事の世話、排泄の介助、身の回りの整理など、介護が必要な人の様々な世話を代行します。これにより、家族は介護から解放され、自分の時間を持つことができます。買い物に出かけたり、友人と会ったり、趣味の時間を楽しんだり、あるいはただ静かに休息をとることもできるでしょう。

また、安らぎ支援員は、介護に関する相談相手としても重要な役割を担います。介護の技術的なことだけでなく、介護保険制度の利用方法や、介護サービスの情報提供、あるいは介護に伴う精神的な悩みなど、様々な相談に対応します。家族は、誰かに話を聞いてもらうだけでも気持ちが軽くなるものです。話し相手がいることで、不安やストレスを軽減し、前向きに介護に取り組む活力を得られるでしょう。

安らぎ支援員は、単なる介護の代行者ではありません。家族の状況を理解し、寄り添い、共に歩む仲間、心強い味方です。家族が安心して介護を続けられるよう、安らぎ支援員は、これからも親身になって支え続けていくでしょう。

安らぎ支援員の活動を通して、介護をする家族が少しでも心にゆとりを持ち、笑顔で過ごせるように、そして、介護が必要な人が住み慣れた地域で安心して暮らせるように、地域全体で支え合う社会の実現を目指していくことが大切です。

| 役割 | 内容 |

|---|---|

| 一時的な休息の提供 | 入浴、食事、排泄、身の回りの整理などの介護を代行することで、家族に自由時間をもたらす。 |

| 精神的な支え | 介護の技術的な相談、介護保険制度の利用方法、介護サービスの情報提供、精神的な悩みの相談などに対応。 |

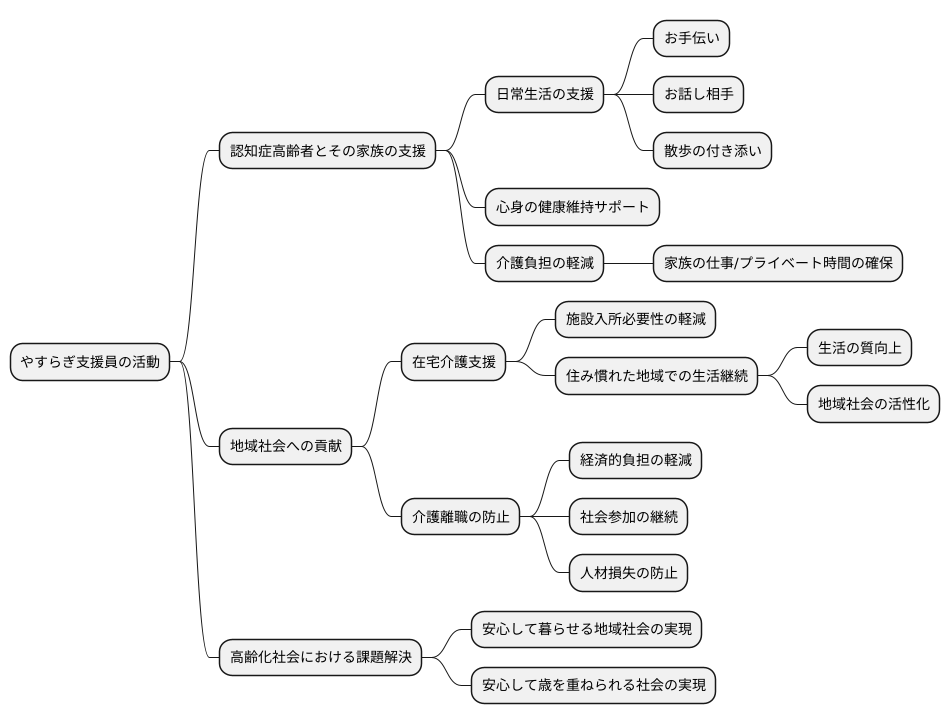

地域社会への貢献

やすらぎ支援員の活動は、認知症を抱えるお年寄りやそのご家族の支えとなるだけでなく、地域社会全体にも大きく貢献しています。

まず、やすらぎ支援員は在宅介護を支える重要な存在です。お年寄りが住み慣れた家や地域で、安心して穏やかに暮らし続けられるよう、様々な形で支援を提供しています。具体的には、日常生活のちょっとしたお手伝いや、お話し相手、散歩の付き添いなどを通して、お年寄りの心身の健康維持をサポートします。また、ご家族が一人で抱え込みがちな介護の負担を軽減することで、ご家族が安心して仕事やプライベートな時間を過ごせるよう支援します。

このような在宅介護の支援は、お年寄りが施設に入所する必要性を減らし、住み慣れた地域で生活を続けられる可能性を高めます。これは、お年寄り自身の生活の質の向上に繋がるだけでなく、地域社会の活性化にも大きく貢献します。地域のお年寄りが元気に暮らし続けることで、地域の繋がりや活気が維持され、より温かい地域社会が築かれます。

さらに、やすらぎ支援員の活動は、介護を理由とした離職の防止にも繋がります。介護のために仕事を辞めざるを得ない状況は、ご家族にとって経済的な負担となるだけでなく、貴重な人材の損失という点で社会にとっても大きな損失です。やすらぎ支援員が介護の一部を担うことで、ご家族が仕事と介護を両立しやすくなり、経済的な安定と社会参加の継続を支援します。

このように、やすらぎ支援員の活動は、高齢化が進む現代社会における様々な課題の解決に貢献する、大変重要な役割を担っています。高齢者が安心して暮らせる地域社会の実現、そして誰もが安心して歳を重ねられる社会の実現に向けて、やすらぎ支援員の活動は今後ますます重要性を増していくでしょう。

まとめ

認知症高齢者の増加に伴い、介護の現場では専門的な知識と技術を持った人材が求められています。その中で、やすらぎ支援員は認知症高齢者とその家族にとって、なくてはならない存在となっています。やすらぎ支援員は、認知症の症状や進行度合いに応じた個別支援計画を作成し、日常生活の援助や精神的な支えを提供することで、高齢者の生活の質の向上に貢献しています。

例えば、食事や入浴、排泄といった日常生活の動作を高齢者の状態に合わせて丁寧に支援することで、身体機能の維持・向上を図ります。また、認知症高齢者とのコミュニケーションを大切にし、傾聴や共感を通して信頼関係を築くことで、不安や孤独感を軽減し、穏やかな気持ちで過ごせるように支援します。さらに、趣味活動やレクリエーションへの参加を促すことで、社会との繋がりを維持し、生きがいのある生活を送れるように支援しています。

やすらぎ支援員の活動は、高齢者本人だけでなく、介護する家族の負担軽減にも大きく貢献しています。介護に関する相談窓口としての役割も担っており、家族の不安や悩みに寄り添い、適切な助言や情報を提供することで、家族の精神的な負担を軽減しています。また、介護サービスの利用方法や手続きに関する情報提供も行うことで、家族が安心して介護に取り組めるように支援しています。

高齢化が急速に進む中で、やすらぎ支援員の活躍の場は今後ますます広がっていくでしょう。地域包括ケアシステムにおいても、医療・介護・福祉など多職種との連携を図りながら、住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう支援していく役割が期待されます。誰もが安心して暮らせる社会の実現のため、やすらぎ支援員の担う役割は今後ますます重要性を増していくと言えるでしょう。

| 対象 | 支援内容 | 効果 |

|---|---|---|

| 認知症高齢者 | 個別支援計画に基づいた日常生活援助(食事、入浴、排泄など) | 身体機能の維持・向上 |

| 認知症高齢者とのコミュニケーション(傾聴、共感、信頼関係構築) | 不安や孤独感の軽減、穏やかな気持ち | |

| 趣味活動やレクリエーションへの参加促進 | 社会との繋がり維持、生きがいのある生活 | |

| 介護家族 | 介護相談、助言、情報提供 | 家族の不安や悩みの軽減、精神的負担軽減 |

| 介護サービス利用方法、手続きに関する情報提供 | 家族が安心して介護に取り組めるよう支援 |