高齢者への付き添い:安心と快適な生活を支える

介護を学びたい

先生、「付き添い」って、ヘルパーさんが高齢の方の身の回りの世話をすることですよね?具体的にどういうことをするんですか?

介護の研究家

そうだね。「付き添い」は、高齢者の方が一人では難しいことを手伝うことだよ。例えば、病院内での移動や検査の付き添い、身の回りの整理、そして、何かあった時にすぐ対応できるよう見守ることなどだ。

介護を学びたい

なるほど。でも、それって「介護」とか「介助」とどう違うんですか?

介護の研究家

良い質問だね。「介護」は、食事や入浴、排泄の介助など、生活全般の支援を指すことが多い。一方「介助」は、特定の動作や行為を補助することで、より限定的な意味合いになる。そして「付き添い」は、それらに加えて見守りや精神的な支えという側面が強いと言えるだろうね。

付き添いとは。

お年寄りの身の回りの世話をする『付き添い』について。これは、世話をする人が、お年寄りの身の回りの整理整頓や、病院の中での手伝い、そして寄り添って見守ることを指します。

付き添いの定義

付き添いとは、高齢者の方々が安心して毎日を過ごせるように、様々な形で手助けをすることです。生活の支えとなり、心身ともに健やかで充実した日々を送れるようにお手伝いするのが付き添いの目的です。具体的には、どのようなお手伝いをするのでしょうか。大きく分けて三つの側面から見ていきましょう。

まず一つ目は、日常生活における様々なサポートです。高齢者の方々の中には、身体の衰えや病気のために、身の回りのことが思うようにできなくなってしまう方もいらっしゃいます。例えば、部屋の掃除や洗濯、食事の準備など、これまで当たり前のように行っていたことができなくなると、生活の質が低下し、気持ちも沈んでしまいます。付き添いでは、このような日常生活における困りごとをサポートすることで、高齢者の方々が快適な暮らしを送れるようにお手伝いします。具体的には、掃除や洗濯、食事の準備、買い物への同行、服薬の確認など、一人ひとりの状況に合わせたきめ細やかな支援を提供します。

二つ目は、通院や入院時の付き添いです。病院での診察や検査、入院手続きなど、慣れない環境で一人で行うのは心細く、負担も大きいものです。付き添いでは、病院内での移動や手続きの補助、医師との面談への同席など、安心して治療に専念できるようサポートします。また、入院中は、身の回りの世話や精神的な支えとなることで、不安な気持ちを和らげ、回復を促進する効果も期待できます。

そして三つ目は、精神的な支えとなることです。高齢になると、体力の衰えだけでなく、社会的な繋がりの減少や孤独感など、精神的な負担を抱える方も少なくありません。付き添いでは、日常的な会話や趣味活動の共有などを通じて、高齢者の方々と信頼関係を築き、心の支えとなることを大切にしています。温かい言葉をかける、じっくりと話を聞くといった、一見些細なことが、高齢者の方々にとっては大きな喜びとなり、心の安らぎに繋がります。こうした精神的なケアは、高齢者の方々の生活の質を高める上で、非常に重要な役割を担っています。

| 付き添いの側面 | 内容 | 具体的な支援 |

|---|---|---|

| 日常生活のサポート | 身体の衰えや病気のために身の回りのことができなくなった高齢者の生活を支える | 部屋の掃除、洗濯、食事の準備、買い物への同行、服薬の確認など、一人ひとりの状況に合わせたきめ細やかな支援 |

| 通院・入院時の付き添い | 病院での診察や検査、入院手続きなど、慣れない環境での負担を軽減し、安心して治療に専念できるようサポート | 病院内での移動や手続きの補助、医師との面談への同席、身の回りの世話、精神的な支え |

| 精神的な支え | 社会的な繋がりの減少や孤独感など、精神的な負担を抱える高齢者の心の支えとなる | 日常的な会話、趣味活動の共有、温かい言葉をかける、じっくりと話を聞くといった精神的なケア |

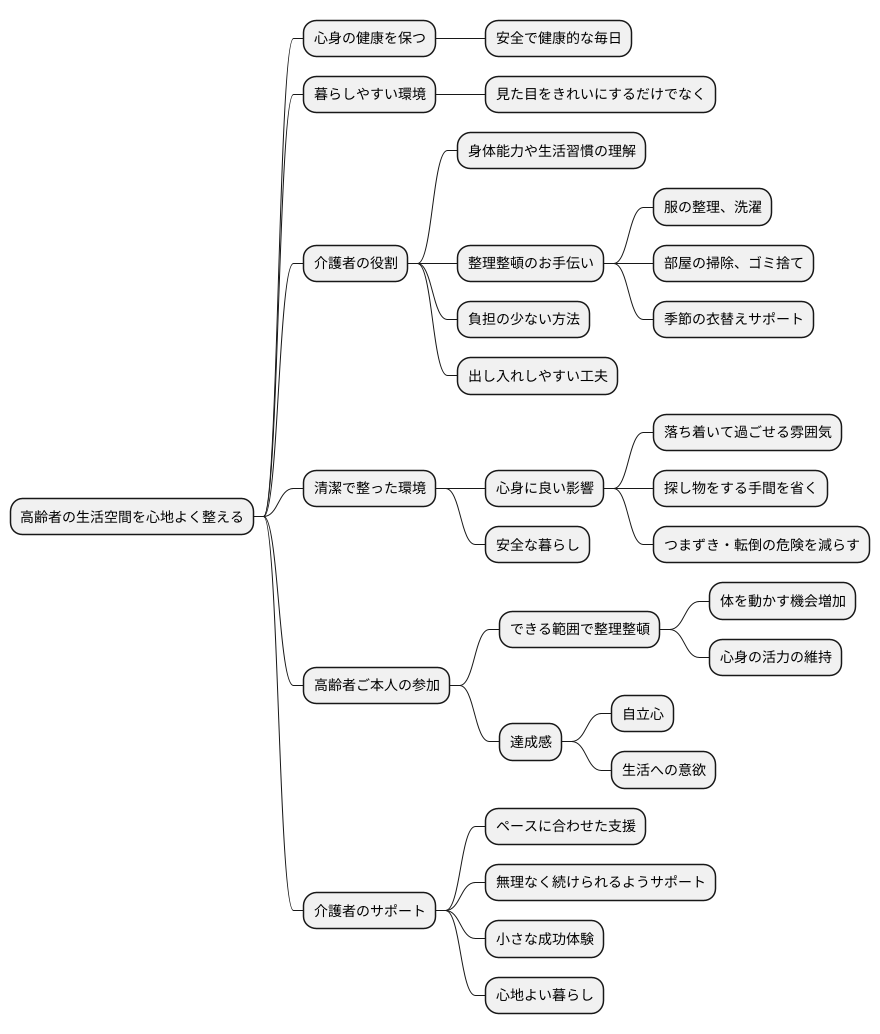

身の回りの整理

高齢者の生活空間を心地よく整えることは、心身の健康を保つ上でとても重要です。暮らしやすい環境を作ることは、単に見た目をきれいにするだけでなく、安全で健康的な毎日を送るための基盤となります。

介護を専門とする者は、高齢者の身体能力や生活の習慣を丁寧に理解した上で、整理整頓のお手伝いをします。具体的には、普段着ている服の整理や洗濯、お部屋の掃除、ゴミ捨てなどが挙げられます。季節の変わり目には、衣替えのサポートも行います。高齢者ご本人にとって負担の少ない方法で、必要な衣類を出し入れしやすいように工夫します。

清潔で整った環境は、高齢者の心身に良い影響を与えます。整理整頓された空間は、探し物をする手間を省き、落ち着いて過ごせる雰囲気を作り出します。また、物が散乱していないことで、つまずいたり転んだりする危険を減らし、安全な暮らしに繋がります。

さらに、ご本人ができる範囲で整理整頓に参加することも大切です。無理のない範囲で家事に関わることで、体を動かす機会が増え、心身の活力を維持することに繋がります。また、自分の力で生活空間を整えるという達成感を味わうことで、自立心と生活への意欲を高めることができます。介護者は、高齢者の方それぞれのペースに合わせて、整理整頓を無理なく続けられるようサポートし、小さな成功体験を積み重ねられるように支援します。焦らずゆっくりと、心地よい暮らしを一緒に作っていくことが大切です。

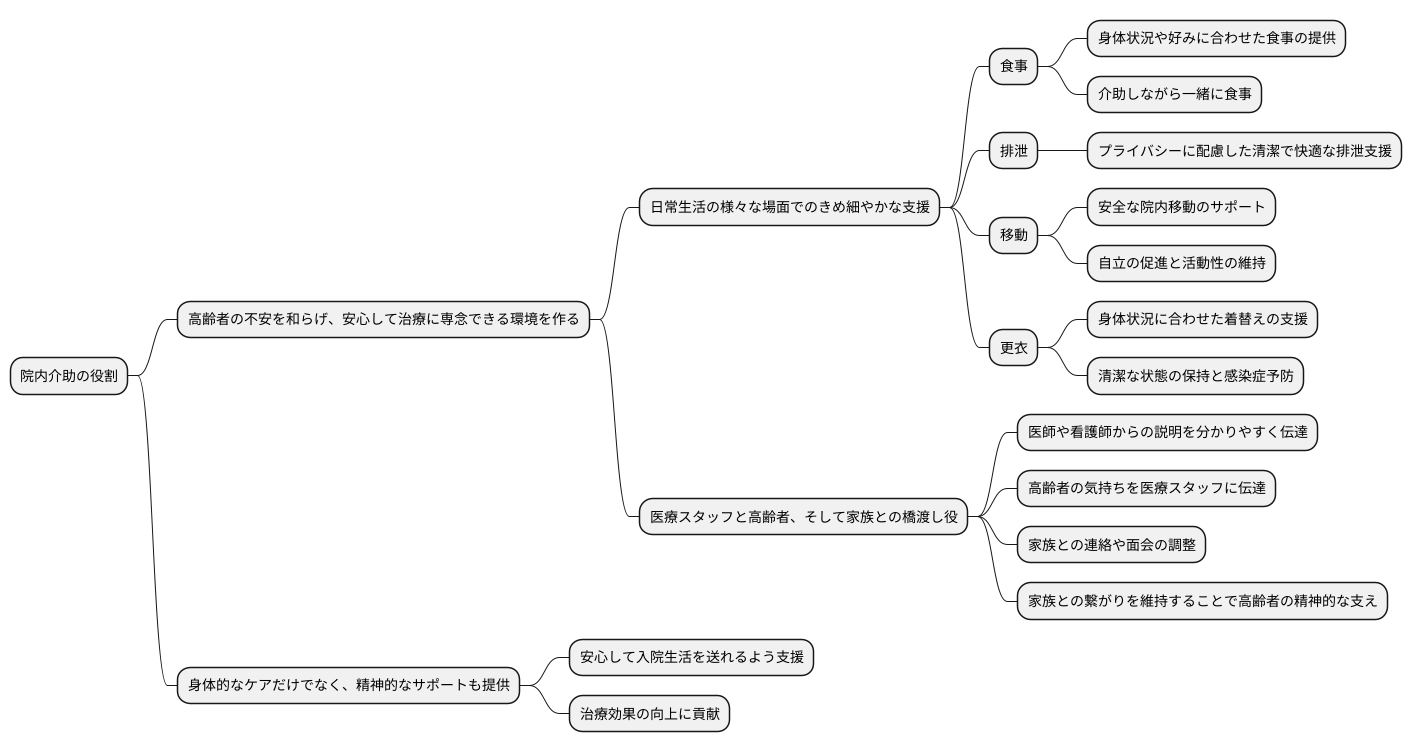

院内介助の重要性

入院という慣れない環境は、高齢者にとって大きな負担となることがあります。 病室や病院の設備に不慣れなだけでなく、病気への不安や治療への緊張も重なり、心身ともに疲弊しやすい状態です。このような状況下で、院内介助は高齢者の不安を和らげ、安心して治療に専念できる環境を作る上で非常に重要な役割を担います。

院内介助では、食事、排泄、移動、更衣といった日常生活の様々な場面で、高齢者に寄り添ったきめ細やかな支援を提供します。たとえば、食事の介助では、高齢者の身体状況や好みに合わせて、食べやすいように食事を準備したり、介助しながら一緒に食事をとることで、栄養の確保と楽しい食事時間を提供します。排泄の介助では、プライバシーに配慮しながら、清潔で快適な排泄を支援します。また、移動の介助では、院内での移動を安全に行えるようサポートすることで、高齢者の自立を促し、活動性を維持します。更衣の介助では、高齢者の身体状況に合わせた着替えの支援を行い、清潔な状態を保つことで、感染症予防にも繋がります。

さらに、院内介助は、医療スタッフと高齢者、そして家族との橋渡し役も担います。医師や看護師からの説明を分かりやすく伝えたり、高齢者の気持ちを医療スタッフに伝えたりすることで、円滑なコミュニケーションを支援します。また、面会が制限されている場合でも、家族と高齢者の連絡や面会の調整を行い、家族との繋がりを維持することで、高齢者の精神的な支えとなります。

このように、院内介助は、高齢者の身体的なケアだけでなく、精神的なサポートも提供することで、安心して入院生活を送れるよう支え、ひいては治療効果の向上にも貢献します。高齢者が尊厳を保ちながら、安心して治療に専念できる環境づくりに、院内介助は欠かせない存在と言えるでしょう。

日常生活における見守り

日常生活における見守りは、高齢者が安心して毎日を暮らせるよう、安全と健康を守る上で欠かせない大切な取り組みです。高齢者の心身の状態や生活環境を把握し、必要な時に適切な支援を行うことで、より自立した生活を送れるよう手助けをします。

見守り支援を行う人は、定期的に高齢者の自宅を訪れ、顔色や体調の変化に気を配りながら、健康状態を確認します。血圧や体温を測ったり、持病の有無や服薬状況を確認することもあります。また、食事や睡眠、排泄など、日常生活における基本的な動作がスムーズに行えているかどうかも確認します。

さらに、高齢者の話し相手に寄り添い、日々の暮らしにおける困り事や悩み事などを丁寧に聞き取ります。寂しさや不安を感じている場合は、精神的な支えとなり、心のケアにも努めます。高齢者の気持ちに寄り添い、信頼関係を築くことが重要です。

見守りの過程で、転倒による怪我や急な体調の変化など、異変に気付いた場合は、迅速に家族や医療機関、関係機関に連絡し、適切な対応を取ります。特に一人暮らしの高齢者にとっては、緊急時にも対応してくれる見守りの存在は大きな安心感に繋がります。

見守り支援は、高齢者本人だけでなく、家族の負担軽減にも繋がります。離れて暮らす家族も、高齢者の状況を把握することで安心できます。また、地域住民やボランティアと連携し、高齢者の社会参加を促すことで、孤立を防ぎ、地域社会との繋がりを深めることも大切な役割です。

このように、日常生活における見守りは、高齢者が住み慣れた地域で、安心して自分らしく暮らし続けるために、なくてはならない支援です。

| 見守りの目的 | 見守りの内容 | 見守りの効果 |

|---|---|---|

| 高齢者の安全と健康を守る より自立した生活の支援 |

|

|

付き添いによる安心感

高齢になると、体だけでなく心も弱ってしまうことがあります。そのような時、そばにいてくれる人がいるだけで、大きな安心感を得られるものです。誰かと一緒にいることで感じる安心感は、高齢者にとって何ものにも代えがたいものです。体を支えるだけでなく、心の支えとなることで、孤独な気持ちや不安な気持ちを軽くし、穏やかな気持ちで毎日を過ごすことができます。特に、一人暮らしの高齢者や、家族が近くにいない高齢者にとって、付き添いは心の支えとして非常に重要です。

付き添いの人は、ただそばにいるだけでなく、信頼できる話し相手となることも大切です。何でも気軽に話せる相手がいるという安心感は、高齢者の心を強く支えます。日々の出来事や趣味の話など、他愛のない会話を通して心を通わせることで、高齢者の心の状態を安定させることができます。また、付き添いの人は、高齢者の好きなことや得意なことを理解し、一緒に楽しめるように工夫することも大切です。例えば、散歩や買い物、料理、読書など、高齢者の興味や関心に合わせたことを一緒に行うことで、生活にハリが出て、充実した毎日を送る手助けとなります。散歩に出かけることで外の空気を吸い、自然に触れることができ、心身ともにリフレッシュできます。買い物では、必要なものを一緒に選び、会話も弾みます。料理では、昔ながらの味を一緒に作り、楽しい時間を共有できます。読書では、好きな本を読み聞かせたり、感想を語り合ったりすることで、心の交流を深めることができます。

このように、付き添いは、高齢者の生活に潤いを与え、心豊かな毎日を送るために大切な役割を担っています。高齢者が笑顔で毎日を過ごせるよう、寄り添い、支えていくことが重要です。付き添う人は、高齢者の気持ちに寄り添い、心からの温かい対応を心がけることで、高齢者にとってかけがえのない存在となります。そして、高齢者自身も、誰かと一緒に過ごす時間を大切にし、心を開いてコミュニケーションをとることで、より豊かな生活を送ることができるでしょう。

| 高齢者の状態 | 付き添いの効果 | 具体的な活動例 |

|---|---|---|

| 体と心が弱っている | 安心感、心の支え、孤独感や不安感の軽減 | 一緒にいる、話し相手になる |

| 一人暮らし、家族が近くにいない | 心の支え | 信頼できる話し相手、日々の出来事や趣味の話 |

| 生活にハリがない | 生活の充実、心身のリフレッシュ、心の交流 | 散歩、買い物、料理、読書 |

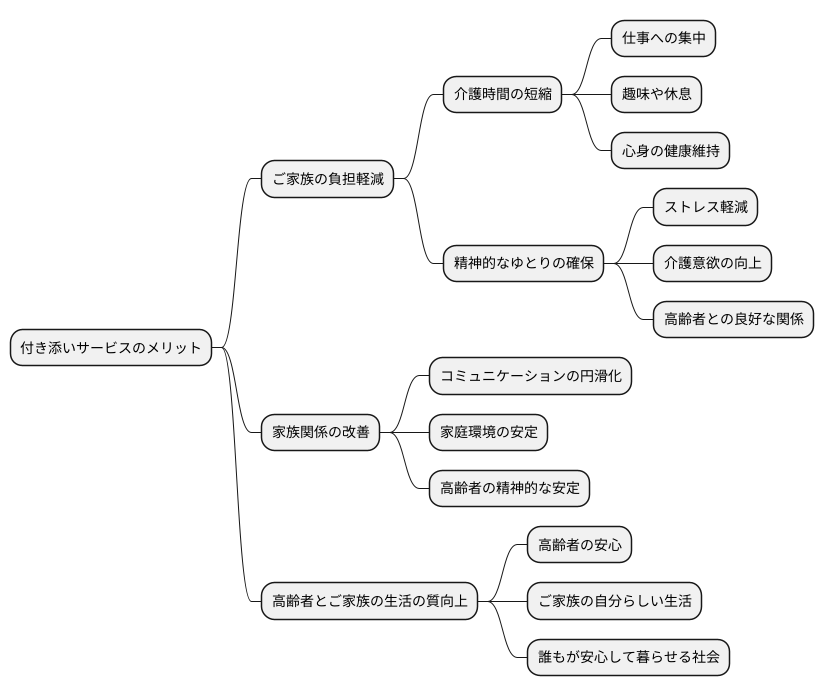

家族の負担軽減効果

高齢者のお世話をすることは、献身的な時間と労力が必要となるため、ご家族にとっては大きな負担となる場合があります。付き添いサービスは、こうしたご家族の負担を和らげる力強い味方となります。

付き添いサービスを利用することで、ご家族は介護に費やす時間を自分の時間として確保できるようになります。これまで介護に追われていた時間が自由になることで、仕事に集中して取り組むことができたり、趣味や休息など、自分自身の生活を充実させることができます。これは、ご家族の心身の健康維持に大きく貢献します。心身ともに健康な状態を保つことは、介護を続ける上でも非常に大切な要素です。

介護は、肉体的な負担だけでなく、精神的な負担も大きいものです。付き添いサービスは、ご家族が精神的なゆとりを取り戻すためにも役立ちます。自分の時間を持つことで、気分転換ができ、ストレスや疲労を軽減することができます。心に余裕が生まれると、介護に対する意欲も高まり、高齢者の方ともより良い関係を築くことができます。

介護によるストレスや疲労は、時に家族関係に悪影響を及ぼすこともあります。付き添いサービスを利用することで、ご家族は心に余裕を持つことができ、家族間のコミュニケーションも円滑になります。穏やかな家庭環境は、高齢者の方にとっても安心できる環境であり、精神的な安定に繋がります。笑顔の絶えない家庭は、高齢者の方にとっても大きな喜びとなるでしょう。

付き添いサービスは、高齢者の方だけでなく、ご家族全体の生活の質を高めることに繋がります。高齢者の方が安心して生活できるだけでなく、ご家族も自分らしい生活を送ることができるようになります。誰もが安心して暮らせる社会を実現するためにも、今後、付き添いサービスの更なる普及が期待されます。高齢者とご家族が支え合い、共に幸せに暮らせる社会を目指していく上で、付き添いサービスは重要な役割を担うと言えるでしょう。