有訴者率を知る

介護を学びたい

先生、「有訴者率」って、介護と介助のどちらに関係する言葉でしょうか?よく分からなくて…

介護の研究家

良い質問ですね。有訴者率は、自覚症状のある人の割合のことでしたね。介護と介助、どちらが人の訴えに耳を傾ける必要があると思いますか?

介護を学びたい

そうですね…介護は、食事や入浴など日常生活の世話をすることなので、相手の訴えを聞く必要があると思います。介助は何かを手伝うことなので、訴えを聞くのは介護の方ですよね?

介護の研究家

その通り!介護では、相手が不調を訴えることもあるので、有訴者率は介護の分野で使われる言葉なんです。介助は、何かをするのを手伝うことなので、有訴者率はあまり関係ありません。

有訴者率とは。

「介護」と「介助」について、体の不調などを感じている人の割合を表す「有訴者率」について説明します。

有訴者率とは

有訴者率とは、調査の対象となった集団の中で、病気や怪我など、自覚症状を訴える人の割合のことです。これは、ある時点における集団の健康状態を把握するための大切な指標となります。

例えば、ある地域で特定の病気がどの程度広がっているか、あるいはある職場の労働環境がそこで働く人たちの健康にどのような影響を与えているかなどを評価する際に役立ちます。具体的には、健康診断やアンケート調査などを通して、対象者に自覚症状の有無を尋ね、その結果を集計することで算出されます。

有訴者率は割合ですので、百分率(パーセント)で表されます。この数値が高いほど、自覚症状を持つ人が多い、つまり健康状態に問題を抱えている人が多い可能性が高いことを意味します。逆に、数値が低い場合は、自覚症状を持つ人が少ない、つまり健康状態が比較的良好な人が多いことを示唆します。

しかし、注意しなければならないのは、自覚症状がないからといって必ずしも健康であるとは限らないということです。自覚症状のない病気も存在します。初期の段階のがんや生活習慣病などは、自覚症状が現れないまま進行することがあります。そのため、有訴者率だけで健康状態を完全に判断することはできません。

有訴者率はあくまでも健康状態を評価する上での一つの指標に過ぎません。他の健康指標、例えば健康診断の結果や生活習慣に関する情報などと合わせて総合的に判断することが重要です。定期的な健康診断の受診や、バランスの良い食事、適度な運動など、健康的な生活習慣を心がけることで、病気の予防や早期発見につながります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 有訴者率の定義 | 調査対象集団の中で、自覚症状を訴える人の割合 |

| 目的 | 集団の健康状態の把握 |

| 活用例 | 特定の病気の蔓延状況把握、労働環境の健康への影響評価 |

| 算出方法 | 健康診断やアンケート調査による自覚症状の有無を集計 |

| 表記方法 | 百分率(パーセント) |

| 数値が高い場合 | 自覚症状を持つ人が多く、健康状態に問題を抱えている人が多い可能性 |

| 数値が低い場合 | 自覚症状を持つ人が少なく、健康状態が比較的良好な人が多い可能性 |

| 注意点 | 自覚症状がないからといって必ずしも健康とは限らない(無自覚の病気の存在) |

| 結論 | 有訴者率は健康状態評価の一つの指標であり、他の指標と合わせて総合的に判断する必要がある |

| 推奨事項 | 定期的な健康診断、バランスの良い食事、適度な運動などの健康的な生活習慣 |

有訴者率の算出方法

有訴者率とは、ある集団の中で、体の不調や自覚症状を訴える人の割合を示す数値です。この数値は、健康状態の把握や、健康に関する施策の効果測定などに役立ちます。

有訴者率の計算方法は、とても簡単です。まず、調査の対象となった人の総数を把握します。次に、その中で体の不調や自覚症状を訴えた人の数を数えます。そして、訴えた人の数を、対象となった人の総数で割り、100を掛け算することで、有訴者率が算出できます。

具体的な例を挙げて説明します。1000人を対象に健康調査を実施し、そのうち100人が何らかの自覚症状を訴えたとします。この場合、有訴者率は(100人 ÷ 1000人)× 100 = 10%となります。つまり、この集団では10人に1人が自覚症状を訴えていることになります。

有訴者率は、調査対象の集団の規模によって変動する相対的な指標です。仮に、別の集団で200人が自覚症状を訴えていたとしても、その集団の規模が2000人であれば、有訴者率は(200人 ÷ 2000人)× 100 = 10%となり、先ほどの例と同じ数値になります。

このように、訴える人の数が同じでも、集団の規模が異なれば有訴者率も変わるため、単純に異なる集団の有訴者率を比較することはできません。比較を行う場合は、調査対象の規模だけでなく、年齢や性別、生活習慣といった属性の違いも考慮に入れる必要があります。例えば、高齢者の集団と若者の集団では、同じ有訴者率であっても、その意味合いは大きく異なる可能性があります。

有訴者率を正しく理解し、他の集団と比較する際には、調査対象の規模や属性を慎重に検討することが重要です。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 有訴者率の定義 | ある集団の中で、体の不調や自覚症状を訴える人の割合 |

| 計算方法 | (訴えた人の数 ÷ 調査対象の総数) × 100 |

| 計算例 | 1000人中100人が訴えた場合: (100 ÷ 1000) × 100 = 10% |

| 性質 | 調査対象の集団の規模によって変動する相対的な指標 |

| 比較時の注意点 | 集団の規模、年齢、性別、生活習慣などの属性を考慮する必要がある |

有訴者率の活用例

訴えのある人の割合を示す有訴者率は、様々な場面で活用されています。健康状態を数値化することで、問題点を明らかにし、対策を立てるための基礎資料となります。

まず、企業では、従業員の健康管理に役立てられています。会社は、従業員に対して定期的に健康診断を実施し、その結果から有訴者率を計算します。肩こりや目の疲れといった自覚症状が多い部署や年齢層を把握することで、職場環境の改善や、健康増進のための取り組みを効果的に行うことができます。例えば、長時間労働が常態化している部署で有訴者率が高い場合は、労働時間の削減や休憩時間の確保といった対策を検討することができます。また、特定の年齢層で特定の症状の訴えが多い場合は、その年齢層に合わせた健康指導を行うことができます。

次に、地域社会においても、住民の健康状態を把握するために有訴者率が活用されています。自治体は、住民を対象とした健康調査や健康診断を実施し、その結果を集計して有訴者率を算出します。地域ごとの有訴者率を比較することで、地域特有の健康問題を明らかにすることができます。例えば、ある地域で呼吸器系の症状を訴える人の割合が高い場合は、大気汚染などの環境問題が影響している可能性が考えられます。このような分析に基づいて、自治体は地域住民の健康を守るための対策を講じることができます。

さらに、学校においても、生徒の健康管理に有訴者率が役立てられています。学校では、定期健康診断を実施し、その結果から有訴者率を算出します。学年やクラスごとに有訴者率を比較することで、特定の学年やクラスで健康問題を抱えている生徒が多い場合、その原因を探り、適切な保健指導や健康教育を行うことができます。例えば、あるクラスで目の疲れを訴える生徒が多い場合は、授業中の照明環境や休憩時間の過ごし方などを改善することで、生徒の目の健康を守ることができます。

このように、有訴者率は、企業、地域社会、学校など、様々な場面で人々の健康状態を把握し、改善するための貴重な指標として活用されています。有訴者率の変化を継続的に観察することで、健康問題の早期発見や予防にも繋げることができ、健康な生活を送るための重要な役割を担っています。

| 場面 | 活用方法 | 具体的な対策例 |

|---|---|---|

| 企業 | 従業員への定期健康診断、部署・年齢層ごとの有訴者率の把握 | 長時間労働部署の労働時間削減、特定年齢層への健康指導 |

| 地域社会 | 住民対象の健康調査・診断、地域ごとの有訴者率比較 | 大気汚染対策 |

| 学校 | 定期健康診断、学年・クラスごとの有訴者率比較 | 照明環境改善、休憩時間の過ごし方改善 |

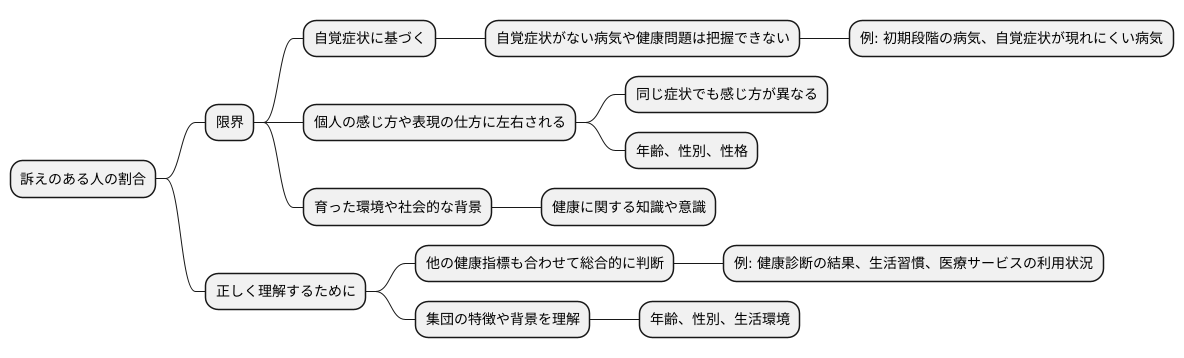

有訴者率の限界

訴えのある人の割合を調べることで、集団全体の健康状態をある程度把握できます。しかし、この数値だけで健康状態を完全に理解するには限界があります。この割合は、あくまで自分自身で自覚できる症状に基づいています。つまり、自覚症状がない病気や健康問題を見つけることはできません。例えば、初期段階の病気や、自覚症状が現れにくい病気などは、この割合には反映されません。そのため、健康状態を正確に把握するためには、健康診断など他の方法も必要です。

さらに、この割合は、個人の感じ方や表現の仕方に大きく左右されます。同じ症状でも、ある人は強い痛みとして訴え、別の人は軽い不快感として訴えるかもしれません。また、年齢や性別、性格によっても、感じ方や表現の仕方は異なります。同じように、育ってきた環境や社会的な背景も影響します。例えば、健康に関する知識や意識が高い集団では、小さな変化にも気づきやすく、訴えが多くなる傾向があります。反対に、健康に対する意識が低い集団では、症状があっても訴えない場合もあります。このように、様々な要因がこの割合に影響を与えるため、数値だけを見て判断することは危険です。

この割合を正しく理解するためには、他の健康指標も合わせて総合的に判断することが重要です。例えば、健康診断の結果や生活習慣、医療サービスの利用状況などを考慮することで、より正確な健康状態の把握につながります。また、集団の特徴や背景を理解することも大切です。年齢や性別、生活環境などが異なる集団では、この割合も異なって当然です。これらの点を踏まえることで、この割合をより有効に活用し、健康増進に役立てることができます。

まとめ

健康状態を大まかに知る方法として、訴えのある人の割合を見るやり方があります。これは、たくさんの人の健康状態を一度に調べるのに簡単で役立つ方法です。

しかし、体の不調を自分で感じているかどうかだけで、その人の健康状態を全て判断することはできません。例えば、同じようにつらいと感じていても、人によってその感じ方は違いますし、育ってきた環境や習慣によっても、体の不調を訴えるかどうかが変わってきます。そのため、訴えのある人の割合だけで判断するのではなく、他の情報も合わせて考えることが大切です。

例えば、健康診断の結果や、日頃の生活習慣、睡眠時間や食事の内容なども合わせて考えると、より正確に健康状態を把握することができます。そうすることで、健康を保つため、あるいは病気を防ぐために、より効果的な対策を立てることができるようになります。

訴えのある人の割合を適切に使うことで、個人だけでなく、地域や職場などの集団全体の健康管理にも役立てることができます。また、定期的に訴えのある人の割合を調べていくことで、健康状態の変化に早く気づくことができ、必要な対応をすぐに始めることができるようになります。

例えば、ある職場で訴えのある人の割合が急に増えたとします。その場合、職場環境に問題があるのかもしれません。あるいは、ある病気の流行が始まっているのかもしれません。このように、訴えのある人の割合の変化に注目することで、問題を早期に発見し、適切な対策を講じることができるのです。

つまり、訴えのある人の割合は、他の情報と組み合わせ、継続的に見ていくことで、健康管理に役立つ大切な指標となるのです。

| 訴えのある人の割合のメリット | 訴えのある人の割合のデメリット | 訴えのある人の割合の効果的な使い方 |

|---|---|---|

| 多くの人の健康状態を一度に簡単に調べられる | 個人の感じ方の違いや環境・習慣の影響で、正確な健康状態を把握できない場合がある | 健康診断結果、生活習慣、睡眠時間、食事内容などの他の情報と合わせて考える |

| 個人だけでなく、地域や職場などの集団全体の健康管理に役立つ | ||

| 定期的に調べることで、健康状態の変化に早く気づき、必要な対応をすぐに始められる | ||

| 問題の早期発見や適切な対策に繋がる |