寝汗の悩みを解消!

介護を学びたい

先生、「寝汗」って、介護と介助で何か違いがあるんですか?どちらも寝ている人の汗を拭いたりするんですよね?

介護の研究家

良い質問ですね。確かにどちらも汗を拭いたり、着替えを手伝ったりする場面は共通しています。しかし、介護と介助では少し視点が違います。介助は、主に身体的な動作を助けることを指します。寝汗をかいた人が自分で着替えられない時に手伝うのが介助です。

介護を学びたい

じゃあ、介護の場合はどう違うんですか?

介護の研究家

介護は、その人の生活全体を支えることを考えます。寝汗の原因を探ったり、汗をかきにくい環境を作る、必要なら医師に相談するのも介護の視点です。つまり、介助は「手伝う」ことで、介護は「その人の生活の質を高める」ことを目指すんですね。

寝汗とは。

「お世話をします」という意味の言葉である「介護」と「介助」について説明します。ここでは、寝ている間に汗をかくことを意味する「寝汗」という言葉を取り上げます。寝汗は、周りの温度や病気、心労など、様々なことが原因で出ます。汗は体温を調節する大切な役割を担っています。寝汗がひどい場合は、お医者さんに相談しましょう。

寝汗とは

寝汗とは、睡眠中に体から出る汗のことです。人は誰でも眠っている間に多少は汗をかきます。これは体温を一定に保つための自然な働きであり、健康な証拠とも言えます。 しかし、寝汗の量が極端に多かったり、目が覚めた時に寝間着やシーツがびしょ濡れになっている場合は、何らかの原因が考えられます。

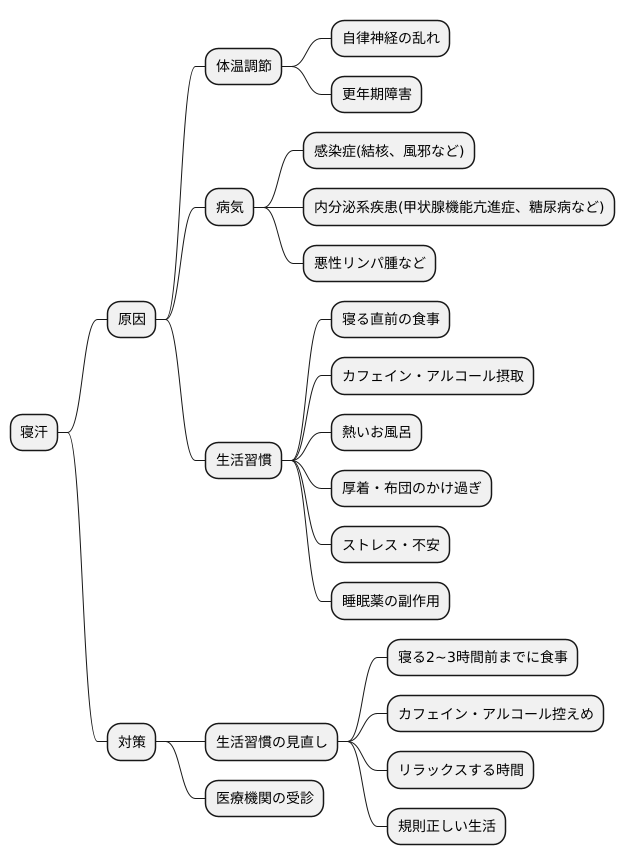

人は眠りにつくと、体温が自然と下がります。この体温調節は自律神経によって行われていますが、自律神経のバランスが乱れていると、体温調節がうまくいかず、必要以上に汗をかいてしまうことがあります。 また、更年期障害によるホルモンバランスの変動も、寝汗の原因としてよく知られています。女性ホルモンのエストロゲンが減少することで、体温調節機能が不安定になり、ほてりや寝汗といった症状が現れやすくなります。

病気も寝汗の原因となることがあります。 結核や風邪などの感染症にかかると、体がウイルスや細菌と戦うために熱を出し、発汗します。また、甲状腺機能亢進症や糖尿病などの内分泌系の病気も、寝汗を引き起こすことがあります。さらに、悪性リンパ腫などの深刻な病気のサインとして、寝汗が現れる場合もあります。

寝汗の原因を特定するためには、日々の生活習慣を振り返ることが大切です。 寝る直前の食事やカフェインの摂取、アルコールの飲み過ぎ、熱いお風呂、厚着、布団のかけ過ぎなどは、寝汗を誘発する可能性があります。また、精神的なストレスや不安、睡眠薬の副作用も寝汗の原因となることがあります。

寝汗が気になる場合は、まず生活習慣を見直してみましょう。 寝る2,3時間前には食事を済ませ、カフェインやアルコールを控え、寝る前にリラックスする時間を作るなど、規則正しい生活を心がけることが大切です。それでも寝汗が改善しない場合は、医療機関を受診し、専門医に相談しましょう。自己判断で市販薬などを服用するのではなく、適切な診断と治療を受けることが重要です。

寝汗の原因

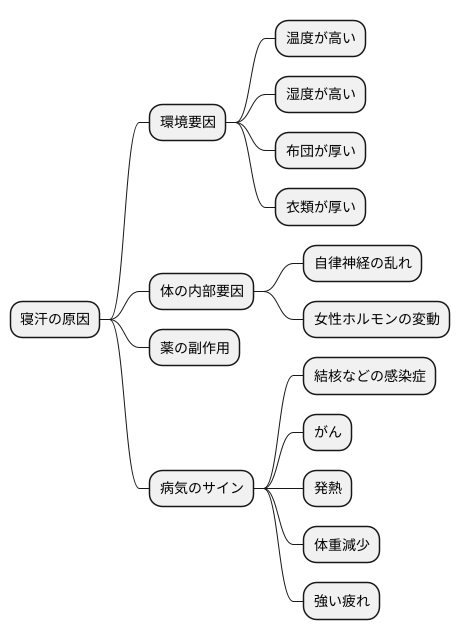

夜間、寝ている時に大量の汗をかいて目が覚める「寝汗」。多くの人が経験する現象ですが、その原因は多岐にわたります。まず、睡眠をとる部屋の温度や湿度が高いといった、睡眠環境が原因となっている場合があります。暑いと感じれば、体は自然に汗をかいて体温を調節しようとします。また、布団や衣類が厚すぎることも、寝汗の原因となるでしょう。

次に、体の内部の調整機能の乱れが考えられます。自律神経のバランスが崩れると、体温調節機能がうまく働かなくなり、寝汗をかきやすくなります。また、女性ホルモンの変動も寝汗に影響します。更年期を迎えた女性は、ホルモンバランスの大きな変化によって寝汗などの症状が現れることがあります。

服用中の薬が原因で寝汗が出る場合もあります。薬の副作用として寝汗が生じることがありますので、気になる場合は医師や薬剤師に相談してみましょう。

さらに、病気のサインとして寝汗が現れることもあります。結核などの感染症や、がんなどの病気によって寝汗が生じるケースがあります。特に、発熱や体重の減少、強い疲れといった他の症状を伴う寝汗は、病気の兆候である可能性があります。自己判断はせず、医療機関を受診し、医師の診察を受けましょう。

寝汗の原因を探り、適切な対応をすることが大切です。あまりにひどい寝汗が続く場合は、早めに医療機関を受診し、検査を受けるようにしましょう。早期発見、早期治療につながるだけでなく、安心して眠りにつくことにもつながります。

寝汗への対処法

夜間の汗、いわゆる寝汗は、多くの人が経験するものです。寝汗への対処は、快適な睡眠を得るためだけでなく、健康状態を把握する上でも重要です。まず、寝室の環境を見直してみましょう。人は寝ている間にコップ一杯程度の汗をかくと言われています。ですから、風通しを良くし、温度と湿度を調節することが大切です。夏はエアコンや扇風機を上手に使い、冬は暖房で乾燥しすぎないように加湿器を利用するなどして、快適な温度と湿度を保ちましょう。

次に、寝具にも気を配りましょう。吸水性や通気性の良い素材、例えば綿や麻などの自然素材を選ぶと、汗をかいても蒸れにくく、快適に眠ることができます。また、寝具はこまめに洗濯し、清潔に保つことも大切です。汗を吸ったままの寝具は、雑菌の温床となり、皮膚トラブルの原因となることもあります。さらに、就寝前の習慣も見直してみましょう。寝る直前にカフェインやアルコールを摂取すると、交感神経が刺激され、寝汗をかきやすくなることがあります。また、熱いお風呂に入るのも避け、ぬるめのお湯にゆったりと浸かるのがおすすめです。

そして、規則正しい生活習慣を心がけ、栄養バランスの良い食事を摂ることも大切です。毎日同じ時間に寝起きし、3食きちんと食べることで、自律神経のバランスが整い、寝汗の改善に繋がります。適度な運動も効果的ですが、激しい運動は交感神経を活発にしてしまうため、就寝直前は避けましょう。これらの工夫をしても、毎晩のように大量の寝汗をかいたり、急激に寝汗が増えた場合は、病気が隠れている可能性があります。更年期障害や甲状腺機能亢進症、感染症などが原因で寝汗をかくこともあるため、医療機関を受診し、医師に相談することをお勧めします。

| カテゴリー | 対策 |

|---|---|

| 寝室環境 | 風通しを良くする 温度と湿度を調節する 夏はエアコンや扇風機、冬は加湿器を活用 |

| 寝具 | 吸水性、通気性の良い素材(綿、麻など)を選ぶ 寝具はこまめに洗濯し清潔に保つ |

| 就寝前の習慣 | カフェイン、アルコール摂取を控える 熱い風呂は避け、ぬるめの湯に浸かる |

| 生活習慣 | 規則正しい生活、栄養バランスの良い食事 毎日同じ時間に寝起きし、3食きちんと食べる 適度な運動(就寝直前は避ける) |

| その他 | 大量の寝汗、急激な寝汗の増加時は医療機関を受診 |

日常生活での注意点

夜間の汗で困っている方は、毎日の暮らしの中で少し工夫をすることで、汗の量を減らせる可能性があります。まず、寝間着は汗を良く吸い込み、風通しの良い素材を選びましょう。綿や麻などの自然素材は、肌にも優しく、汗を素早く吸収して外に逃がしてくれるのでおすすめです。化学繊維の寝間着は、デザイン性や機能性に優れているものもありますが、汗を吸収しにくく、蒸れやすい場合があるので注意が必要です。

次に、寝具の清潔さを保つことも重要です。汗をかきやすい時期は、特にこまめにシーツや枕カバーを洗濯するようにしましょう。汗や皮脂などの汚れが寝具に付着すると、細菌が繁殖しやすくなり、臭いの原因となるだけでなく、肌トラブルを引き起こす可能性もあります。週に一度は洗濯し、天日干しをするのが理想的です。

また、就寝前の入浴は、ぬるめのお湯にしましょう。熱いお湯に長時間浸かると、体温が上がり、寝汗をかきやすくなります。寝る一時間前くらいに、38度から40度くらいのぬるめのお湯に15分ほど浸かるのがおすすめです。リラックス効果を高めるために、好きな香りの入浴剤を入れるのも良いでしょう。

さらに、心身の健康も寝汗に影響します。日々のストレスは、自律神経のバランスを崩し、寝汗の原因となることがあります。趣味や運動など、自分に合った方法でストレスを発散するように心がけましょう。また、毎日同じ時間に寝起きし、栄養バランスの良い食事を摂ることで、体内時計が整い、質の良い睡眠を得やすくなります。

自分の体の状態を把握することも大切です。毎日、汗の量や睡眠の質をチェックし、いつもと違うと感じたら、早めに医師に相談しましょう。寝汗の原因が病気である場合もあります。セルフケアだけでなく、専門家のアドバイスを受けることで、より効果的な対策をとることができます。

| 対策 | 詳細 |

|---|---|

| 寝間着の素材 | 綿や麻などの自然素材を選び、通気性を良くする。化学繊維は避ける。 |

| 寝具の清潔 | シーツや枕カバーは週1回洗濯し、天日干しする。 |

| 就寝前の入浴 | 38~40度のぬるめのお湯に15分程度浸かる。 |

| 心身の健康 | ストレス発散、規則正しい生活、栄養バランスの良い食事を心がける。 |

| 体の状態把握 | 毎日汗の量や睡眠の質をチェックし、異常があれば医師に相談する。 |

専門医への相談

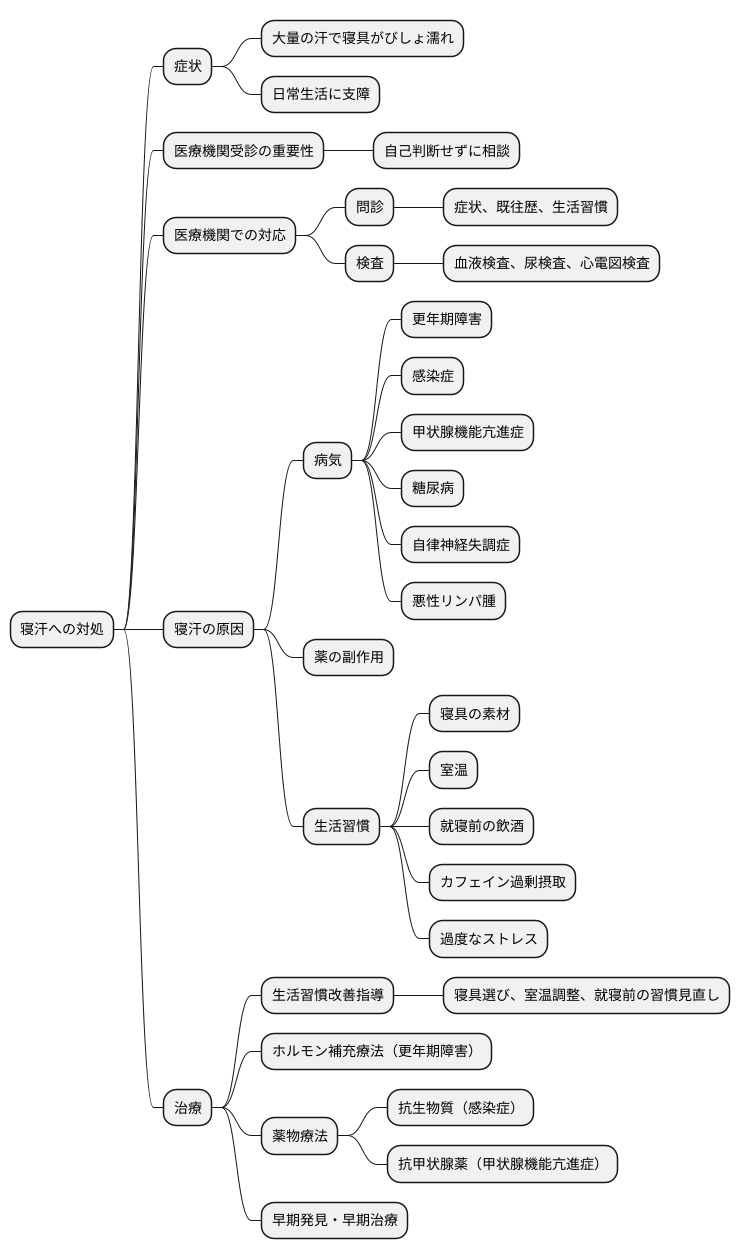

夜間に大量の汗をかき、寝具がびしょ濡れになるほどの寝汗は、日常生活に支障をきたすだけでなく、健康上の問題を示すサインである可能性もあります。そのため、寝汗が続く場合や他の症状を伴う場合は、自己判断せずに医療機関を受診し、専門医に相談することが重要です。

医療機関では、まず患者さんの現在の症状や既往歴、生活習慣などについて詳しく問診を行います。いつから寝汗が始まったのか、どのくらいの頻度で起こるのか、汗の量、他にどのような症状があるのかなどを具体的に医師に伝えると、診断に役立ちます。問診に加えて、血液検査や尿検査、心電図検査などの検査を行うことで、寝汗の原因を特定していきます。

寝汗の原因は様々ですが、更年期障害、感染症、甲状腺機能亢進症、糖尿病、自律神経失調症、悪性リンパ腫などの病気が挙げられます。また、特定の薬の副作用で寝汗が出ることもあります。医師は、問診や検査結果に基づいて原因を特定し、適切な治療方針を決定します。

原因が生活習慣によるもの、例えば、寝具の素材や室温、就寝前の飲酒、カフェインの過剰摂取、過度なストレスなどが考えられる場合は、生活習慣の改善指導を行います。適切な寝具選びや室温調整、就寝前の習慣の見直しなどのアドバイスを受け、実践することで、寝汗の改善につながることが期待できます。

更年期障害が原因の場合は、ホルモン補充療法が検討されることもあります。ホルモンバランスを整えることで、寝汗などの更年期症状を和らげることができます。また、感染症が原因の場合は抗生物質の投与、甲状腺機能亢進症の場合は抗甲状腺薬の投与など、原因に応じた薬物療法が行われます。

寝汗は、時に重大な病気のサインである可能性もあるため、放置せずに適切な医療処置を受けることが重要です。早期発見、早期治療のためにも、気になる症状があれば早めに専門医に相談しましょう。

まとめ

寝汗は、誰もが経験する自然な体の反応です。人は眠っている間も体温調節を行っており、その過程で汗をかくことがあります。特に気温が高い時期や、布団をたくさんかけている時などは、寝汗をかきやすいでしょう。しかし、毎晩のように大量の寝汗をかいたり、季節に関係なく寝汗でびしょ濡れになるほど汗をかいたりする場合は、何らかの原因があるかもしれません。そして、その原因を探ることが健康管理の第一歩となります。

まず、寝汗の原因として考えられるのは、睡眠時の環境です。部屋の温度が高すぎたり、湿度が高すぎたりすると、体は熱を放出するために多くの汗をかきます。また、パジャマや寝具の素材が通気性の悪いものだと、熱がこもりやすく、寝汗をかきやすくなります。このような場合は、室温や湿度を調整したり、通気性の良い寝具に変えたりすることで、寝汗の量を減らすことができるでしょう。

生活習慣も寝汗に影響を与えます。寝る直前に激しい運動をしたり、カフェインやアルコールを摂取したりすると、交感神経が活発になり、体温が上昇しやすくなります。また、夕食の時間が遅すぎたり、脂っこい食事を摂ったりすることも、寝汗の原因となることがあります。ですから、規則正しい生活を送り、バランスの良い食事を心がけることも、寝汗対策として重要です。

これらの対策を試みても寝汗が改善しない場合、または寝汗とともに発熱や体重減少、倦怠感などの症状が現れる場合は、病気が隠れている可能性があります。更年期障害、甲状腺機能亢進症、感染症、悪性腫瘍などが寝汗の症状を伴うことがあります。自己判断せずに、医療機関を受診し、適切な検査と治療を受けることが大切です。医師に相談することで、原因を特定し、安心して眠れるようになるでしょう。

| カテゴリー | 寝汗の原因 | 対策 |

|---|---|---|

| 睡眠時の環境 | 室温が高い、湿度が高い、寝具の通気性が悪い | 室温・湿度を調整する、通気性の良い寝具に変える |

| 生活習慣 | 寝る直前の激しい運動、カフェイン・アルコール摂取、遅い夕食、脂っこい食事 | 規則正しい生活、バランスの良い食事 |

| 病気 | 更年期障害、甲状腺機能亢進症、感染症、悪性腫瘍など | 医療機関を受診し、適切な検査と治療を受ける |