新寝たきり老人ゼロ作戦:高齢者の自立支援

介護を学びたい

先生、「新寝たきり老人ゼロ作戦」ってよく聞くんですけど、そもそも何をするための作戦なんですか?

介護の研究家

いい質問だね。簡単に言うと、高齢者が寝たきりになるのを防ぎ、健康寿命を延ばすための国の取り組みだよ。リハビリテーションを充実させたり、脳卒中や骨折を予防するための対策をしたり、地域で高齢者を支える体制を作ったりすることが目的なんだ。

介護を学びたい

なるほど。寝たきりになるのを防ぐための作戦なんですね。具体的にはどんなことをするんですか?

介護の研究家

例えば、保健所や地域包括支援センターで、健康相談や運動教室を開催したり、介護予防のための訪問指導を行ったりするんだ。また、病院でのリハビリテーションを充実させたり、介護保険サービスを利用しやすくしたりすることも含まれているよ。

新寝たきり老人ゼロ作戦とは。

『新しくなった寝たきりのお年寄りをなくすための計画』(以前の『寝たきりのお年寄りをなくすための計画』を平成6年に新しくした計画です。具体的には、体の機能を回復させる訓練を行う体制をもっと強くしたり、脳の血管が詰まったり破れたりすることや、骨が折れることを防ぐための健康に関する事業を充実させたり、市や区、町村の健康相談所を整備したりすることなどです。)について、「お世話をさせていただくこと」と「お手伝いさせていただくこと」の違いについて説明します。

作戦の背景

人が年を重ねるにつれて、寝たきりになってしまう方が増えていることは、大きな社会問題です。寝たきりになる高齢者の方々が増えると、支える家族の負担が大きくなるばかりでなく、社会全体の費用も増えてしまいます。

このような状況を良くし、高齢者の方々が元気に自立した暮らしを送れるようにと、「ゴールドプラン」という計画が作られ、「寝たきり老人ゼロ作戦」が始まりました。これは、高齢者が寝たきりにならないように予防し、もし要介護状態になっても、再び自分の力で生活できるように支援するための取り組みです。

具体的には、住み慣れた地域で、必要な医療や介護、福祉などのサービスを受けられるように整備を進めました。また、介護をする家族を支援するためのサービスの充実や、地域住民の支えあいを推進するための活動も重要な要素でした。

しかし、社会の状況や高齢者の方々の求めるものが時代と共に変化してきたため、ゴールドプランも見直されました。そして、「新ゴールドプラン」として生まれ変わり、それに合わせて「寝たきり老人ゼロ作戦」も「新寝たきり老人ゼロ作戦」として、新たな問題に対応できるよう強化されました。

新寝たきり老人ゼロ作戦では、予防がより一層重視されました。健康診査や運動教室などを積極的に行い、高齢者の方々が健康を維持できるように支援しました。また、介護が必要になった場合でも、住み慣れた家で暮らし続けられるように、在宅介護の支援体制を強化しました。

これらの取り組みを通じて、高齢者の方々がいつまでも健康で、自分らしく生活できる社会を目指しました。高齢化が進む中で、寝たきり予防と介護支援は、ますます重要な課題となっています。誰もが安心して年を重ねられる社会を作るためには、地域全体で高齢者を支える仕組みづくりが欠かせません。

| 計画 | 作戦 | 目的 | 具体的な取り組み |

|---|---|---|---|

| ゴールドプラン | 寝たきり老人ゼロ作戦 | 高齢者の自立支援、寝たきり予防 | 地域での医療・介護・福祉サービス整備、家族支援サービス充実、地域住民の支えあい推進 |

| 新ゴールドプラン | 新寝たきり老人ゼロ作戦 | 高齢者の自立支援、寝たきり予防の強化 | 予防の重視(健康診査、運動教室)、在宅介護支援体制の強化 |

作戦の目的

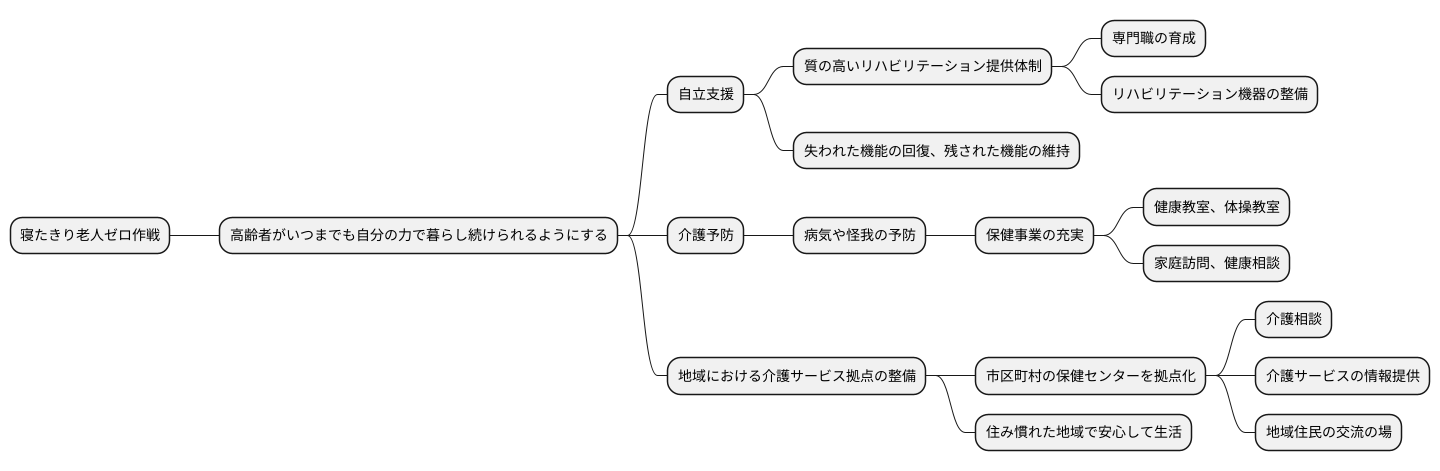

「新しい寝たきり老人ゼロ作戦」は、高齢者がいつまでも自分の力で暮らし続けられるようにすることを目指した取り組みです。この作戦には大きく分けて三つの柱があります。

第一の柱は自立支援です。加齢とともに体や心の働きが衰えていくのは自然なことです。しかし、適切なリハビリテーションを受ければ、失われた機能を回復させたり、残された機能を維持したりすることが可能です。そこで、この作戦では、質の高いリハビリテーションを提供できる体制づくりに力を入れました。理学療法士や作業療法士といった専門職の育成を進めるとともに、リハビリテーション機器の整備などを支援しました。

第二の柱は介護予防です。寝たきりになる原因で多いのは、脳卒中や骨折などの病気や怪我です。そこで、これらの病気や怪我を予防するための保健事業を充実させました。例えば、健康教室や体操教室などを開催し、地域住民の健康づくりを支援しました。また、家庭訪問や健康相談などを通じて、一人ひとりの状況に合わせたきめ細やかな支援を行いました。

第三の柱は地域における介護サービス拠点の整備です。この作戦では、市区町村の保健センターを介護サービスの拠点と位置づけ、その機能強化に取り組みました。保健センターでは、介護に関する相談を受け付けたり、介護サービスの情報提供を行ったりするほか、地域住民の交流の場としても活用されるようになりました。これらの取り組みを通じて、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、地域全体で支える体制づくりを目指しました。

具体的な対策

寝たきりにならないための取り組み「新寝たきり老人ゼロ作戦」では、様々な対策が行われました。この作戦は、高齢者が寝たきりになるのを防ぎ、健康で自立した生活を送れるようにすることを目的としています。

まず、体の機能回復を助ける訓練であるリハビリテーションについては、病院や介護施設でより充実した体制を整えました。専門家である理学療法士や作業療法士といった人材を育成し、各施設に配置することで、質の高いリハビリテーションを受けられるようにしました。

脳卒中や骨折といった、寝たきりの原因となる病気や怪我を予防するための活動にも力を入れています。健康教室や講演会などを通して、地域の人々に正しい知識を広める活動を行いました。バランスの取れた食事の大切さや、体を動かす習慣を身につけることを呼びかけ、病気や怪我をする危険性を減らすことを目指しました。

また、気軽に健康や介護の相談ができる窓口として、市区町村の保健センターの整備にも取り組みました。地域の人々が、健康に関する心配事や介護についての情報を気軽に相談したり、必要な情報を得たりできる場所を増やすことで、早期発見や適切な対応につなげることを目指しました。これらの取り組みを通して、高齢者が住み慣れた地域で、安心して暮らし続けられるように支援しています。

「新寝たきり老人ゼロ作戦」は、リハビリテーションの充実、病気の予防、相談窓口の整備など、多角的な対策を行うことで、高齢者の健康と自立を支える取り組みです。高齢化が進む中で、このような取り組みはますます重要性を増していくと考えられます。

| 対策 | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| リハビリテーションの充実 | 病院や介護施設でリハビリテーション体制を整え、理学療法士や作業療法士といった専門家を配置 | 寝たきりになった高齢者の体の機能回復を支援 |

| 寝たきり原因となる病気・怪我の予防 | 健康教室や講演会などで、バランスの取れた食事、運動習慣の啓発活動 | 脳卒中や骨折など、寝たきりの原因となる病気や怪我を予防 |

| 相談窓口の整備 | 市区町村の保健センターを整備し、健康や介護の相談窓口を設置 | 健康や介護に関する相談、情報提供、早期発見、適切な対応 |

地域包括ケアシステムとの連携

住み慣れた地域で、最期まで安心して暮らせるように。それを目指して作られたのが地域包括ケアシステムです。この仕組みは、高齢者が住み慣れた地域で、必要な医療や介護、生活の支えを総合的に受けられるように、地域全体で支える体制のことです。

このシステム構築に大きく貢献したのが、新寝たきり老人ゼロ作戦です。この作戦によって整備された市区町村保健センターは、地域包括ケアシステムにおいて中心的な役割を担っています。保健センターでは、保健師や看護師、社会福祉士などの専門職員が高齢者の相談に乗り、健康状態の把握や介護サービスの調整など、様々な支援を行っています。

具体的には、定期的な健康相談や健康教室の開催を通して、高齢者の健康管理を支援しています。また、要介護状態になった高齢者に対しては、ケアマネジャーと連携し、適切な介護サービス計画の作成を支援します。さらに、地域住民の交流の場を提供することで、高齢者の孤立を防ぎ、社会参加を促進する役割も担っています。

新寝たきり老人ゼロ作戦と地域包括ケアシステムの連携によって、高齢者は住み慣れた地域で安心して暮らせるだけでなく、自立した生活を送ることができるようになりました。自宅での生活が困難になった場合でも、住み慣れた地域にある特別養護老人ホームや老人保健施設などの施設を利用することで、地域との繋がりを維持しながら生活を送ることができます。

地域包括ケアシステムは、高齢者が住み慣れた地域で自分らしく生きがいのある生活を送るために不可欠なものです。今後ますます高齢化が進む中で、このシステムの更なる充実が求められています。

今後の課題と展望

我が国では、高齢化がますます進んでおり、寝たきりの状態にある高齢者の方々の増加は、社会全体で取り組むべき大きな課題となっています。これまで「新寝たきり老人ゼロ作戦」などの取り組みによって、一定の効果は得られました。しかし、高齢化の波は止まらず、現状維持では到底追い付かないため、更なる対策を講じる必要があります。

特に、近年増加している認知症高齢者への対応は、非常に差し迫った課題です。認知症は、寝たきりの状態となる大きな要因の一つです。そのため、認知症高齢者の方々一人ひとりの状態に合わせた、きめ細やかな配慮と適切な支援を提供できる体制を早急に整える必要があります。具体的には、地域包括支援センターの機能強化や、認知症カフェなどの普及促進によって、認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らせる環境づくりを進めるべきです。

また、介護を担う人材の不足も深刻な問題です。質の高い介護サービスを提供し、高齢者の方々の生活の質を向上させるためには、介護人材の育成と確保は欠かせません。介護の仕事の魅力を高め、より多くの優秀な人材がこの分野に進むよう、待遇改善やキャリアアップ支援などの施策を充実させる必要があります。さらに、外国人材の活用や介護ロボットの導入など、新たな取り組みも積極的に進めるべきです。

これらの課題を解決するためには、行政機関、医療機関、介護事業者、地域住民など、関係する様々な立場の人々が協力し、地域全体で高齢者を支える仕組みを強化していく必要があります。高齢者の方々が、自らの尊厳を保ちながら、安心して生活を送れる社会を実現するためには、私たち全員が問題意識を共有し、継続的に努力していくことが大切です。

| 課題 | 詳細 | 対策 |

|---|---|---|

| 寝たきり高齢者の増加 | 高齢化の進展により、寝たきりの高齢者が増加している。これまでの対策だけでは不十分。 | 更なる対策が必要。 |

| 認知症高齢者の増加 | 認知症は寝たきりの大きな要因。きめ細やかな配慮と適切な支援が必要。 | 地域包括支援センターの機能強化、認知症カフェの普及促進など、住み慣れた地域で暮らせる環境づくり。 |

| 介護人材の不足 | 質の高い介護サービス提供には人材確保が不可欠。 | 待遇改善、キャリアアップ支援、外国人材活用、介護ロボット導入など。 |

| 地域全体での支援体制の不足 | 行政、医療機関、介護事業者、地域住民など、関係者全体の協力が必要。 | 地域全体で高齢者を支える仕組みの強化。 |