低血圧の症状と対処法

介護を学びたい

先生、「低血圧」って言葉がよく出てきますが、介護と介助で何か違いはあるのでしょうか?

介護の研究家

良い質問ですね。実は、「低血圧」という言葉自体は、介護でも介助でも同じ意味で使われます。どちらも血圧が正常範囲より低い状態のことを指します。

介護を学びたい

そうなんですね。では、なぜ介護と介助の場面で「低血圧」が出てくるのでしょうか?

介護の研究家

介護や介助が必要な方は、低血圧によってめまいやふらつきを起こしやすく、転倒などの危険性が高まるからです。そのため、血圧の観察や適切な対応が重要になります。介護と介助の現場では、安全に配慮するために低血圧に注意する必要があるのです。

低血圧とは。

「介護」と「介助」について、血圧が低い状態、つまり平常時よりも血圧が下がっている状態である『低血圧』について説明します。高い血圧については基準値が示されていますが、低い血圧については基準値がありません。

低血圧とは

低血圧とは、血液が血管壁を押す力が通常よりも弱い状態を指します。血圧の値で言うと、上の血圧(収縮期血圧)が120mmHg未満、下の血圧(拡張期血圧)が80mmHg未満とされることが多いですが、低血圧の診断に明確な数値の基準はありません。一般的には、血圧が低いことで立ちくらみ、めまい、ふらつき、動悸、息切れ、倦怠感などの症状が現れる場合に低血圧と診断されます。

人の血圧は常に一定ではなく、時間帯や活動量、体の姿勢、心の状態などによって変化します。一時的に血圧が低くなることは誰にでも起こり得ますが、常に低い状態が続く場合は注意が必要です。低血圧には、他の病気が原因で起こる場合と、原因となる病気が特にない本態性低血圧があります。本態性低血圧は体質によるものと考えられており、症状が軽い場合は治療の必要はありません。しかし、日常生活に支障が出るほど症状が重い場合は、生活習慣の改善や薬による治療を検討する必要があります。

低血圧を引き起こす原因は様々です。血液中の赤血球が不足する貧血や、体内の水分が不足する脱水症状、体の機能を調整する自律神経の乱れなどが挙げられます。また、服用している薬の副作用として低血圧が現れることもあります。

低血圧の症状が続く場合は、自己判断せずに医療機関を受診しましょう。医師による適切な診察と検査を受け、原因に応じた治療を受けることが大切です。早期に適切な対応をすることで、症状の改善や重症化の予防につながります。日頃から、規則正しい生活、バランスの良い食事、適度な運動を心がけ、健康管理に努めることも重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 低血圧の定義 | 血液が血管壁を押す力が通常よりも弱い状態。明確な数値基準はないが、収縮期血圧120mmHg未満、拡張期血圧80mmHg未満とされることが多い。 |

| 症状 | 立ちくらみ、めまい、ふらつき、動悸、息切れ、倦怠感など |

| 血圧の変動要因 | 時間帯、活動量、体の姿勢、心の状態など |

| 低血圧の種類 | 他の病気が原因で起こる場合と、原因となる病気が特にない本態性低血圧がある。 |

| 治療の必要性 | 本態性低血圧で症状が軽い場合は治療不要。日常生活に支障が出るほど症状が重い場合は、生活習慣の改善や薬物療法を検討。 |

| 原因 | 貧血、脱水症状、自律神経の乱れ、薬の副作用など |

| 対応 | 症状が続く場合は医療機関を受診。規則正しい生活、バランスの良い食事、適度な運動を心がける。 |

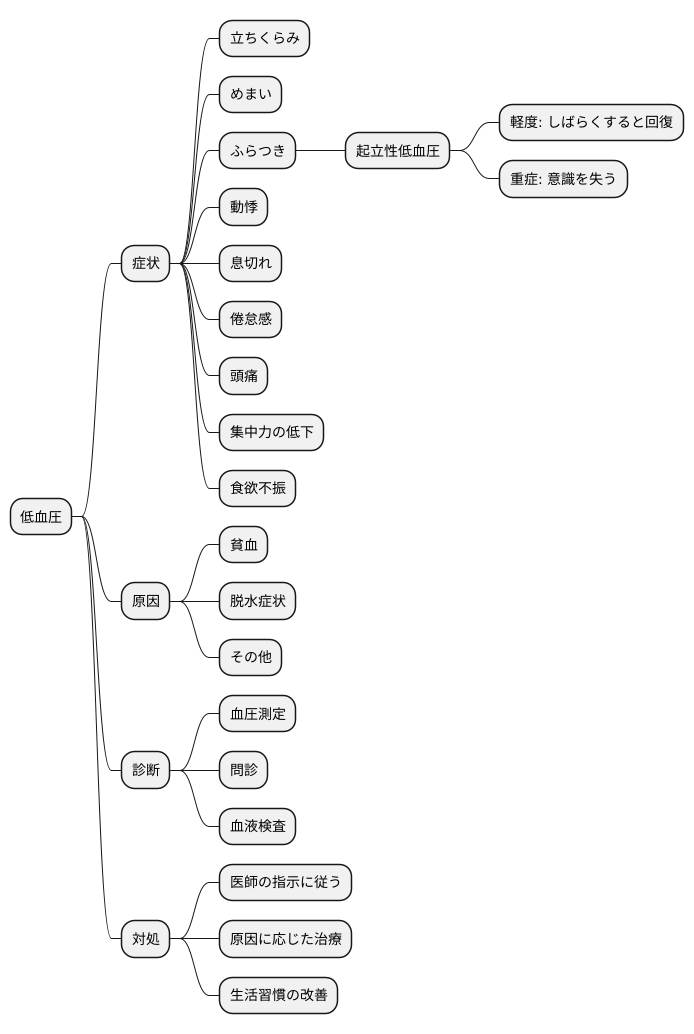

低血圧の症状

低血圧とは、血液が血管の中を流れる際に血管壁にかける圧力が低い状態のことを指します。この圧力が低いと、全身の臓器、特に脳や心臓に十分な血液が送られなくなり、様々な症状が現れます。

代表的な症状として、立ちくらみやめまい、ふらつきが挙げられます。これは、急に立ち上がった際に、重力によって血液が下半身に溜まり、脳への血流が一時的に不足することで起こります。このような症状を起立性低血圧と呼びます。軽度であれば、しばらくすると回復しますが、重症の場合には意識を失ってしまうこともありますので、注意が必要です。

また、低血圧は、動悸や息切れを引き起こすこともあります。心臓は、全身に血液を送るポンプの役割を果たしていますが、血圧が低いと、必要な血液量を送り出すために、より激しく拍動しなければなりません。そのため、動悸や息切れといった症状が現れるのです。

さらに、慢性的に低血圧の状態が続くと、倦怠感や頭痛、集中力の低下、食欲不振といった症状が現れることもあります。これは、脳や他の臓器に十分な酸素や栄養が供給されないことが原因です。

低血圧の症状は、貧血や脱水症状など、他の病気の症状と似ていることが多く、自己判断で原因を特定することは困難です。症状が気になる場合は、医療機関を受診し、血圧測定や問診、血液検査などを通して適切な診断を受けるようにしましょう。医師の指示に従い、原因に応じた適切な治療や生活習慣の改善に取り組むことが大切です。自己判断で対処しようとせず、専門家の指導を仰ぐようにしてください。

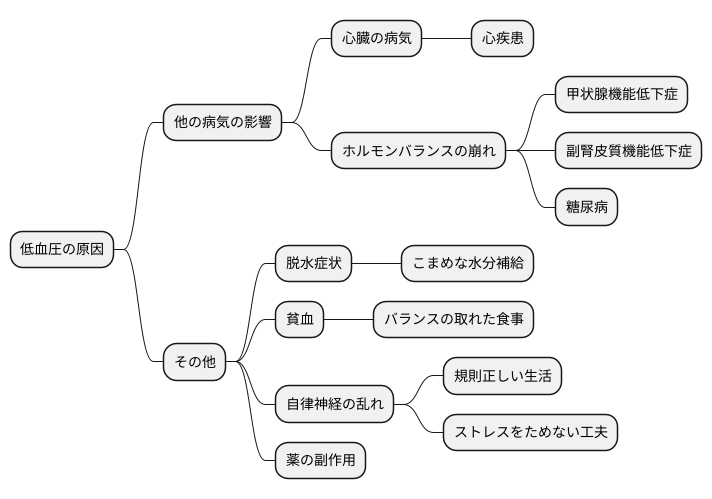

低血圧の原因

血圧が低い状態、いわゆる低血圧には様々な原因が考えられます。大きく分けて、他の病気の影響で起こる場合と、そうではない場合(本態性低血圧)の2種類があります。

他の病気によって低血圧が引き起こされる場合、心臓の病気やホルモンのバランスを崩す病気が関係していることがあります。例えば、心臓の働きが弱まる心疾患、甲状腺ホルモンの分泌が減る甲状腺機能低下症、副腎皮質ホルモンの分泌が低下する副腎皮質機能低下症、血糖値を下げるホルモンであるインスリンの分泌に問題が生じる糖尿病などが挙げられます。これらの病気は心臓のポンプ機能やホルモンのバランスに影響を及ぼし、低血圧を引き起こすことがあります。

また、体内の水分量が不足する脱水症状も低血圧の原因となります。暑い時期や激しい運動、下痢や嘔吐などで体内の水分が失われると、血液の量が減り血圧が低下します。こまめな水分補給を心がけることが大切です。

血液中の赤血球が不足する貧血も、低血圧の症状を引き起こすことがあります。赤血球は体中に酸素を運ぶ役割を担っているため、貧血になると酸素が不足し、めまいやふらつきを感じることがあります。バランスの取れた食事を摂り、鉄分不足にならないように注意する必要があります。

さらに、自律神経の乱れも低血圧の原因となります。自律神経は血圧を調整する役割を担っており、ストレスや不規則な生活習慣が続くと、自律神経の働きが乱れ、低血圧を引き起こすことがあります。規則正しい生活とストレスをため込まない工夫が大切です。

加えて、薬の副作用で低血圧になる場合もあります。特に、血圧を下げる薬や、尿の量を増やす薬などは、低血圧の副作用が起こりやすいので、服用している薬で低血圧の症状が現れた場合は、すぐに医師に相談しましょう。

低血圧の治療

低血圧の治療は、その原因や症状の重さによって様々です。まずは原因を特定することが重要となります。原因となっている病気が見つかった場合には、その病気の治療を最優先に行います。

例えば、甲状腺の働きが低下していることが原因で低血圧になっている場合は、甲状腺ホルモンを薬で補うことで、低血圧の症状が良くなることがあります。体内の水分が不足していることが原因である場合は、水分と電解質を補給することで血圧を正常な値に戻すことが重要です。特に、暑い時期や運動をした後などは、意識的にこまめに水分を摂るように心がけましょう。

貧血が原因である場合は、鉄分を薬で補ったり、日々の食事内容を見直したりします。食事においては、鉄分を多く含む食材、例えばレバーやほうれん草などを積極的に食べるようにしましょう。

明らかな原因が見つからない本態性低血圧で、かつ症状が軽い場合は、生活習慣の改善を指導されることが多いです。規則正しい生活リズムを維持し、睡眠時間をしっかりと確保することで、自律神経のバランスを整えることが大切です。

食事においては、塩分と水分を適切な量で摂り、栄養バランスの良い食事を心がけることが重要です。インスタント食品や加工食品ばかりに頼らず、様々な食材を使った料理を摂るようにしましょう。また、適度な運動も効果的です。運動は血液の流れを良くし、血圧を正常な状態に保つ効果が期待できます。ただし、激しい運動はかえって逆効果となる場合もあるため、医師に相談し、自分に合った運動を行うようにしましょう。

立ちくらみなどの症状が強い場合は、弾性ストッキングや腹帯を着用することで、症状を和らげることができます。また、急に立ち上がらないように注意し、立ち上がるときには、周囲のものにつかまるなどして、ゆっくりと動作を行うようにしましょう。症状が重い場合は、昇圧剤などの薬物療法を行うこともあります。

低血圧は、放置すると日常生活に支障をきたす場合もあります。気になる症状がある場合は、早めに医療機関を受診し、適切な治療を受けるようにしましょう。

| 低血圧の原因 | 治療法 |

|---|---|

| 特定の病気(例:甲状腺機能低下症) | 原因となる病気の治療(例:甲状腺ホルモン補充) |

| 脱水 | 水分と電解質の補給 |

| 貧血 | 鉄剤の服用、鉄分を多く含む食品(レバー、ほうれん草など)の摂取 |

| 本態性低血圧(軽症) | 生活習慣の改善(規則正しい生活、十分な睡眠、バランスの良い食事、適度な運動) |

| 本態性低血圧(立ちくらみ等の症状が強い場合) | 弾性ストッキングや腹帯の着用、急な立ち上がりを避ける、昇圧剤等の薬物療法 |

日常生活での注意点

低血圧の方は、毎日の暮らしの中でいくつか気を付けることで、症状を軽くし、健康を保つことができます。

まず、朝起きた時は、急に立ち上がらず、ゆっくりと時間をかけて起き上がりましょう。急に立ち上がると、脳への血液の流れが一時的に足りなくなり、立ちくらみや目が回るといった症状が起こる可能性があります。布団から起き上がる時は、まず体を横向きにしてから、ゆっくりと上体を起こし、しばらく座ってから立ち上がりましょう。

水分をこまめにとることも大切です。体の水分が不足すると低血圧を悪化させる原因となるため、特に暑い時期や運動をした後は、意識して水分を摂るように心がけましょう。

お酒は血管を広げる働きがあるため、飲みすぎると低血圧を悪化させることがあります。お酒を飲む時は、ほどほどにし、水分も一緒に摂りましょう。

食事は、一度にたくさん食べるのではなく、少ない量で何回にも分けて摂りましょう。一度にたくさんの量を食べると、消化のために血液が胃や腸に集まり、脳への血液の流れが不足して低血圧の症状が現れることがあります。

お風呂に入る時は、お湯の温度はぬるめにし、長い時間入らないようにしましょう。熱いお湯に長時間入っていると、血管が広がり、血圧が下がりやすくなります。また、食後すぐのお風呂も避けましょう。

毎日の暮らしの中でこれらの点に気を付けても、症状が良くならない場合は、病院に行き、医師に相談しましょう。医師の指示に従って適切な対処をすることが大切です。

| 注意点 | 詳細 |

|---|---|

| 起床時 | 急に立ち上がらず、ゆっくりと時間をかけて起き上がる。布団から起き上がる時は、まず体を横向きにしてから、ゆっくりと上体を起こし、しばらく座ってから立ち上がる。 |

| 水分補給 | こまめな水分摂取を心がける。特に暑い時期や運動をした後は意識して水分を摂る。 |

| 飲酒 | 飲みすぎない。水分も一緒に摂る。 |

| 食事 | 一度にたくさん食べるのではなく、少ない量で何回にも分けて摂る。 |

| 入浴 | お湯の温度はぬるめにし、長い時間入らない。食後すぐの入浴は避ける。 |

| その他 | 上記の点に気を付けても症状が良くならない場合は、医師に相談する。 |