ミキサー食:安全な食事のために

介護を学びたい

先生、「ミキサー食」って、噛むのが難しい人とか、飲み込むのが大変な人のための食事ですよね?どんな人に向いているんですか?

介護の研究家

そうだね。噛む力や飲み込む力が弱くなった高齢の方や、病気などで口から食べるのが難しい方に向いている食事だよ。食材をミキサーで細かくすることで、食べやすく消化しやすいようにしているんだ。

介護を学びたい

じゃあ、ミキサーにかければ何でも良いんですか?

介護の研究家

いや、そうでもないんだよ。ミキサー食は水分が多くなって、むせる危険性もあるから、とろみをつけるなどの工夫が必要なんだ。栄養のバランスも考えて、医師や管理栄養士の指示に従って作る必要があるよ。

ミキサー食とは。

「介護」と「介助」について、『ミキサー食』の説明をします。ミキサー食とは、噛む力や飲み込む力が弱くなった人でも、安全に食事ができるように、食材をミキサーにかけてペースト状にした食事のことです。ミキサーにかけると水分が多くなってしまい、むせる危険性が高まることもあるので、とろみをつける材料などを加えて食べやすくする工夫も必要です。

ミキサー食とは

ミキサー食とは、食べ物を細かくすり潰し、なめらかな状態にした食事のことです。主に、歯やあごの力が弱くなった方、飲み込む力が衰えた方など、食べ物を噛んだり飲み込んだりするのに苦労する方のために作られます。固形の食べ物をそのまま食べるのが難しい場合でも、ミキサー食にすることで、必要な栄養をしっかりと摂ることができます。

ミキサー食を作る際には、様々な工夫をすることができます。肉や魚、野菜など、色々な種類の食材を組み合わせることで、栄養バランスの取れた食事を作ることができます。また、彩り豊かに盛り付けることで、見た目にも食欲をそそる食事になります。家庭でよく食べられている料理をミキサーにかけて、食べ慣れた味を提供することも可能です。

ミキサー食は、噛む力や飲み込む力が低下した高齢の方にとって、特に重要です。加齢に伴い、これらの機能が衰えることは自然なことであり、食事が十分に摂れなくなってしまうと、体力が低下したり、病気にかかりやすくなったりする可能性があります。ミキサー食は、そのような事態を防ぎ、健康を維持するために役立ちます。

また、病気や手術の後で、一時的に噛む力や飲み込む力が弱まっている方にも、ミキサー食は有効です。回復期において、しっかりと栄養を摂ることは、早期の回復に繋がります。ミキサー食は、そのような方々にとって、栄養補給の重要な手段となるのです。

食事は、ただ栄養を摂るためだけのものではありません。生きる喜びや楽しみにも繋がる大切なものです。ミキサー食は、食べることが難しくなった方でも、食事の喜びを感じ、豊かな食生活を送れるようにサポートするものです。ミキサー食を通して、食べる楽しみをいつまでも大切にし、健康な生活を送れるように支援していくことが大切です。

| ミキサー食とは | 対象者 | メリット | ポイント |

|---|---|---|---|

| 食べ物を細かくすり潰し、なめらかな状態にした食事 | 歯やあごの力が弱くなった方、飲み込む力が衰えた方 | 必要な栄養をしっかりと摂ることができる 食べ慣れた味を提供できる 健康維持に役立つ 早期回復に繋がる 食事の喜びを感じられる |

色々な種類の食材を組み合わせる 彩り豊かに盛り付ける 家庭でよく食べられている料理をミキサーにかける 食べる楽しみをいつまでも大切にする |

ミキサー食の作り方

ミキサー食は、噛むことや飲み込むことが難しい方にとって、栄養を摂取するための大切な手段です。しかし、ただ食材をミキサーにかけるだけでは、美味しくなく、栄養バランスも崩れてしまうことがあります。そこで、ミキサー食を作る上での大切なポイントをいくつかご紹介します。

まず、食材選びと下ごしらえが重要です。肉や魚は、皮や骨を取り除き、食べやすい大きさに切ります。野菜も同様に、皮をむいたり、種を取り除いたりしてから、細かく刻みましょう。食材を小さくすることで、ミキサーにかけた際に滑らかになりやすく、舌触りも良くなります。

次に、ミキサーにかけるときの水分量に注意が必要です。水分が多すぎると、飲み込みづらくなり、誤嚥の危険性が高まります。はじめは少量の水分でミキサーにかけ、様子を見ながら少しずつ水分を足していくのが良いでしょう。適切な粘度は、スプーンですくってゆっくりと落ちる程度が目安です。とろみが足りない場合は、とろみ剤を使用することで調整できます。

さらに、味つけも大切です。ミキサーにかけた食材は、どうしても味が薄くなってしまうことがあります。だし汁や醤油、味噌、塩などの調味料を使って、素材本来の味を活かしつつ、風味豊かに仕上げましょう。また、栄養バランスを考えて、様々な食材を組み合わせることも重要です。肉、魚、卵、豆腐などのたんぱく質、ご飯やパンなどの炭水化物、野菜などのビタミンやミネラルをバランス良く取り入れるようにしましょう。

最後に、盛り付けにも工夫を凝らしてみましょう。彩りを考えて野菜を添えたり、型抜きを使って形を整えたりすることで、見た目にも楽しく、食欲をそそるミキサー食になります。

ミキサー食を作る際は、個々の状況に合わせて、適切な硬さや粘度に調整することが最も大切です。飲み込みやすさや消化のしやすさを考慮し、栄養バランスの取れた食事を提供することで、食べる楽しみを支えましょう。

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| 食材選びと下ごしらえ | 肉や魚は皮や骨を取り除き、野菜は皮をむいたり種を取り除いたりしてから、食べやすい大きさに切る。食材を小さくすることで、ミキサーにかけた際に滑らかになりやすく、舌触りも良くなる。 |

| ミキサーにかけるときの水分量 | 水分が多すぎると飲み込みづらくなり、誤嚥の危険性が高まる。はじめは少量の水分でミキサーにかけ、様子を見ながら少しずつ水分を足していく。適切な粘度は、スプーンですくってゆっくりと落ちる程度。とろみが足りない場合は、とろみ剤を使用する。 |

| 味つけ | だし汁や醤油、味噌、塩などの調味料を使って、素材本来の味を活かしつつ、風味豊かに仕上げる。栄養バランスを考えて、肉、魚、卵、豆腐などのたんぱく質、ご飯やパンなどの炭水化物、野菜などのビタミンやミネラルをバランス良く取り入れる。 |

| 盛り付け | 彩りを考えて野菜を添えたり、型抜きを使って形を整えたりすることで、見た目にも楽しく、食欲をそそるミキサー食にする。 |

| 硬さや粘度の調整 | 個々の状況に合わせて、適切な硬さや粘度に調整することが最も大切。飲み込みやすさや消化のしやすさを考慮し、栄養バランスの取れた食事を提供する。 |

ミキサー食の注意点

ミキサー食は、食べ物を滑らかにすることで飲み込みやすくする調理法ですが、いくつか注意すべき点があります。まず、ミキサーにかけた食べ物は水分が多くなり、飲み込む際に気管に入ってしまう誤嚥の危険性が高まります。そのため、とろみをつけるための食品などを使い、飲み込みやすい固さに調整することが大切です。とろみの強さは人によって様々なので、医師や栄養士などの専門家に相談し、適切な固さを確認してもらいましょう。

次に、ミキサー食は食べ物の繊維が細かく砕かれてしまうため、便が硬くなりやすく、排便が困難になることがあります。水分をこまめに摂ることはもちろん、食物繊維を多く含む野菜などを一緒にミキサーにかける、あるいは食事とは別に食物繊維の粉末などを摂取するなど、便秘にならない工夫が必要です。毎日のお通じの様子を観察し、便秘が続くようであれば、医師や栄養士に相談しましょう。

さらに、ミキサー食ばかり食べていると、噛むという動作が少なくなり、あごの力が弱くなってしまうことがあります。あごの力は、食べ物を噛み砕くだけでなく、滑舌や顔の表情にも影響します。状態に合わせて、刻んだ食べ物を少し混ぜてみる、あるいは安全を確認した上で、柔らかく煮た野菜などを噛む練習として取り入れるなど、あごの力を維持する取り組みも大切です。

ミキサー食を作る際は、常に清潔な調理器具を使い、食中毒を防ぐよう注意しましょう。また、ミキサー食は見た目で判断しにくいので、保存状態にも気を配り、作ったものはなるべく早く食べきるようにしましょう。そして、定期的に医師や栄養士に相談し、その人の状態に合わせた栄養バランスの良い食事を心がけましょう。ミキサー食はあくまで食事を摂りやすくするための方法の一つです。安全に配慮し、美味しく健康的な食生活を送れるよう、工夫を重ねていきましょう。

| 注意点 | 詳細 | 対策 |

|---|---|---|

| 誤嚥 | 水分が多くなり、気管に入ってしまう危険性が増加 | とろみ剤を使用し、適切な固さに調整。医師や栄養士に相談。 |

| 便秘 | 食物繊維が細かく砕かれ、便が硬くなりやすい | 水分摂取、食物繊維を多く含む野菜をミキサーにかける、食物繊維粉末の摂取、医師や栄養士への相談 |

| あごの力の低下 | 噛む動作の減少により、あごの力が弱まる | 刻んだ食べ物を混ぜる、柔らかく煮た野菜を噛む練習(安全を確認)、医師や栄養士に相談。 |

| 食中毒 | 見た目で判断しにくい | 清潔な調理器具の使用、保存状態に注意、作ったものはなるべく早く食べきる |

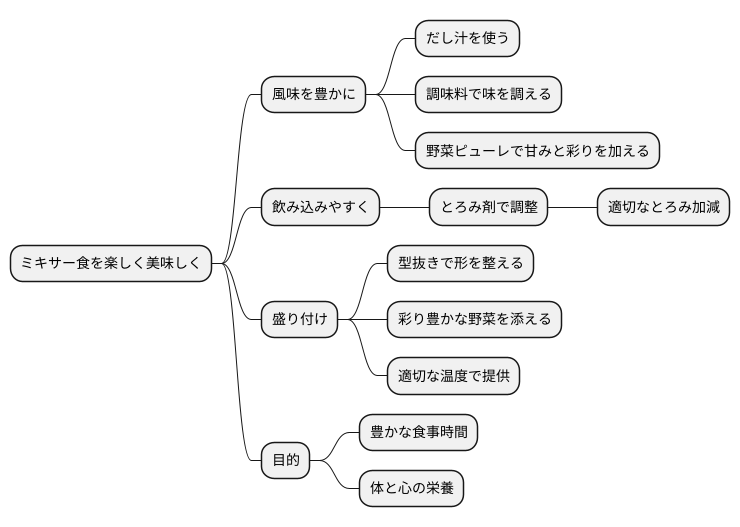

様々な工夫

食事をする楽しみは、人生の喜びの一つです。特に、噛むことや飲み込むことが難しくなった方にとって、ミキサー食は大切な栄養源ですが、単に食材をミキサーにかけるだけでは、味気なく感じてしまうこともあります。そこで、様々な工夫を凝らすことで、ミキサー食をより美味しく、見た目にも楽しく、食べやすくすることができます。

まず、風味を豊かにすることが大切です。昆布や鰹節で丁寧にとっただし汁を加えたり、醤油や味噌などの調味料で味を調えることで、素材本来の旨味を引き出すことができます。また、野菜を滑らかにすり潰したピューレを加えることで、自然な甘みと鮮やかな彩りを添えることができます。ほうれん草の緑、人参のオレンジ、かぼちゃの黄色など、見た目にも食欲をそそる一皿になります。

次に、飲み込みやすさにも配慮が必要です。とろみ剤の種類や量を調整することで、一人ひとりの状態に合わせた最適な粘度にすることができます。とろみが強すぎると飲み込みにくく、弱すぎるとむせてしまうこともあるため、適切なとろみ加減を見つけることが重要です。スプーンですくった時に、ゆっくりと流れ落ちるくらいの状態が目安です。

さらに、盛り付けにも工夫を凝らしてみましょう。星型や花型など、型抜きを使って形を整えたり、彩り豊かな野菜を添えたりすることで、見た目にも美しいミキサー食を作ることができます。また、温かい料理は温かいうちに、冷たい料理は冷たいうちに提供することも大切です。温度によって風味や食感は大きく変わるため、適切な温度で提供することで、より美味しく食べることができます。

これらの工夫は、単に栄養を摂るためだけの食事を、心も満たされる豊かな時間に変える力を持っています。食事は、体の栄養となるだけでなく、心の栄養にもなるのです。

栄養バランス

ミキサー食を作る際には、栄養のつりあいを第一に考えることがとても大切です。様々な食品をうまく組み合わせることで、体に必要な栄養をしっかりと取り入れることができます。食品にはそれぞれ大切な役割があり、不足しないように献立を考えることが重要です。

まず、体を動かすエネルギー源となる炭水化物、体を作るもととなるたんぱく質、同じくエネルギー源となる脂質は三大栄養素と呼ばれ、生きていく上で欠かせない栄養素です。ご飯やパン、麺類などは炭水化物の供給源であり、肉や魚、卵、大豆製品などはたんぱく質を豊富に含んでいます。油脂類は脂質の供給源となります。これらの栄養素を過不足なく摂取することが大切です。

さらに、体の調子を整えるビタミンやミネラルも忘れてはいけません。野菜や果物はビタミンやミネラルの宝庫です。緑黄色野菜には、体の抵抗力を高めるカロテンやビタミンCが豊富に含まれています。その他にも、きのこ類や海藻類なども積極的に取り入れましょう。これらの食品は食物繊維も豊富に含んでおり、お便通の改善にも役立ちます。

栄養のつりあいを考える上で大切なのは、一人ひとりの体の状態や年齢、日々の活動量に合わせたエネルギー量を計算することです。例えば、体をよく動かす人は多くのエネルギーを必要としますし、高齢の方は若い人に比べて必要なエネルギー量は少なくなります。また、持病がある方は、病状に合わせた食事の調整が必要となる場合もあります。

自分自身で判断することが難しい場合は、栄養の専門家である管理栄養士に相談してみましょう。管理栄養士は、個々の状態に合わせた適切な栄養指導を行ってくれます。栄養のつりあいも考えられたミキサー食は、健康を保つために欠かせません。毎日の食事を通して、健康的な暮らしを送りましょう。

| 栄養素 | 役割 | 食品例 |

|---|---|---|

| 炭水化物 | エネルギー源 | ご飯、パン、麺類 |

| たんぱく質 | 体を作るもと | 肉、魚、卵、大豆製品 |

| 脂質 | エネルギー源 | 油脂類 |

| ビタミン、ミネラル | 体の調子を整える | 野菜、果物、きのこ類、海藻類 |

| 食物繊維 | お通じの改善 | 野菜、果物、きのこ類、海藻類 |