介護予防リハビリで健康寿命を延ばす

介護を学びたい

先生、『介護予防通所リハビリテーション』って、要支援1や2の高齢者の方がリハビリに通うことですよね?でも、『介護』と『予防』が一緒になっているのがよく分かりません。介護が必要な状態になるのを防ぐってことですか?

介護の研究家

良い質問ですね。その通り、『介護予防通所リハビリテーション』は、介護が必要な状態になるのを防ぐためのものです。要支援1や2の方は、まだ介護が必要な状態ではありませんが、このままでは介護が必要になる可能性が高いと判断された方々です。ですから、今のうちにリハビリテーションを行うことで、日常生活に必要な機能を維持・向上させ、介護が必要にならないように、そして健康寿命を延ばすことを目的としています。

介護を学びたい

なるほど。つまり、要支援の高齢者の方は、まだ介護は必要ないけど、将来介護が必要にならないように、今のうちからリハビリしておきましょう、ということですね。

介護の研究家

はい、まさにその通りです。早期に適切なリハビリテーションを行うことで、より健康な状態を長く維持し、自立した生活を送れるように支援する取り組みなのです。

介護予防通所リハビリテーションとは。

『介護予防通所リハビリテーション』とは、要支援1や2の高齢者の方が、近所の施設に通って、介護が必要にならないようにするための運動や訓練を受けることです。体が衰えないように、または、衰えた体を回復できるようにすることを目指しています。

介護予防リハビリの概要

介護予防通所リハビリテーションは、要支援1または要支援2と認定された高齢者が、住み慣れた自宅から日帰りで地域の通所リハビリテーション施設に通い、心身ともに健康を保ち、より元気に過ごすことを目指す取り組みです。

要介護状態になるのを防ぎ、健康な状態で日常生活を送れる期間を延ばすことを目的としています。人生100年時代と言われる現代において、健康寿命を延ばすことは、高齢者が自分らしく、生きがいを持って生活するために非常に重要です。

リハビリテーションの内容は、一人ひとりの身体の状態や生活の状況、そして目標に合わせて、専門家が作成する個別の計画に基づいて行われます。そのため、無理なく、安心して取り組むことができます。

理学療法士や作業療法士などの専門の職員が、歩く、立つ、座るといった基本的な動作の練習や、着替えや食事、入浴といった日常生活で行う動作の練習などを指導し、利用者の自立を支援します。

また、リハビリテーションだけでなく、他の利用者との交流を通して社会とのつながりを深め、社会に参加する機会を提供するなど、身体面だけでなく、心の面からも支援を行います。

閉じこもりがちな生活を送りがちな高齢者にとって、通所リハビリテーションは、生活にハリを与えるとともに、心身の健康を維持・向上する上で重要な役割を担っています。

| 対象者 | 要支援1または要支援2と認定された高齢者 |

|---|---|

| 目的 |

|

| リハビリテーション内容 |

|

| 効果 |

|

対象となる人

介護予防通所リハビリテーションの利用対象となるのは、要支援1または要支援2と認定された高齢者の方々です。これは、介護保険制度の中で日常生活に軽度の支障が出てきた方を対象としたサービスです。つまり、まだ一人で生活を送ることはできるものの、一部の動作に困難を感じ始めていたり、今後、要介護状態になる可能性が高いと判断された方々が利用できます。

利用するためには、まずお住まいの市町村にある介護保険の担当窓口で申請を行い、要介護認定を受ける必要があります。この認定調査では、日常生活における様々な動作の状況や健康状態について、 trained professionalが自宅を訪問し、聞き取りや観察を行います。具体的には、更衣や食事、入浴などの基本的な動作に加え、家事や外出など、日常生活を送る上で必要な行動について評価されます。

認定の結果、要支援1または2と判定された場合は、介護支援専門員(ケアマネージャー)と相談しながら、ご自身の状況や希望に合った通所リハビリテーション施設を選びます。ケアマネージャーは、利用者の状態や希望を丁寧に聞き取り、適切な施設を紹介し、サービス利用に向けて支援を行います。通所リハビリテーションでは、理学療法士や作業療法士などの専門家による機能訓練や日常生活動作訓練を受けることができ、要介護状態の予防や改善、健康寿命の延伸を目指します。また、他の利用者との交流を通して社会的な孤立を防ぎ、心身ともに健康な生活を送れるよう支援します。

| 利用対象者 | 要支援1または要支援2と認定された高齢者 |

|---|---|

| 対象となる状態 | 日常生活に軽度の支障が出てきた方 |

| 利用開始までの流れ |

1. 市町村の介護保険担当窓口で申請 2. trained professionalによる自宅訪問での認定調査(日常生活動作、健康状態の確認) 3. 要支援1, 2と認定された場合、ケアマネージャーと相談し施設を選択 |

| 認定調査の内容 | 更衣、食事、入浴などの基本動作、家事や外出など日常生活に必要な行動の評価 |

| ケアマネージャーの役割 | 利用者の状態や希望に合った施設の紹介、サービス利用支援 |

| 通所リハビリテーションの内容 | 理学療法士、作業療法士などによる機能訓練、日常生活動作訓練、他の利用者との交流 |

| 通所リハビリテーションの目的 | 要介護状態の予防・改善、健康寿命の延伸、社会的な孤立の防止、心身ともに健康な生活 |

提供されるサービス内容

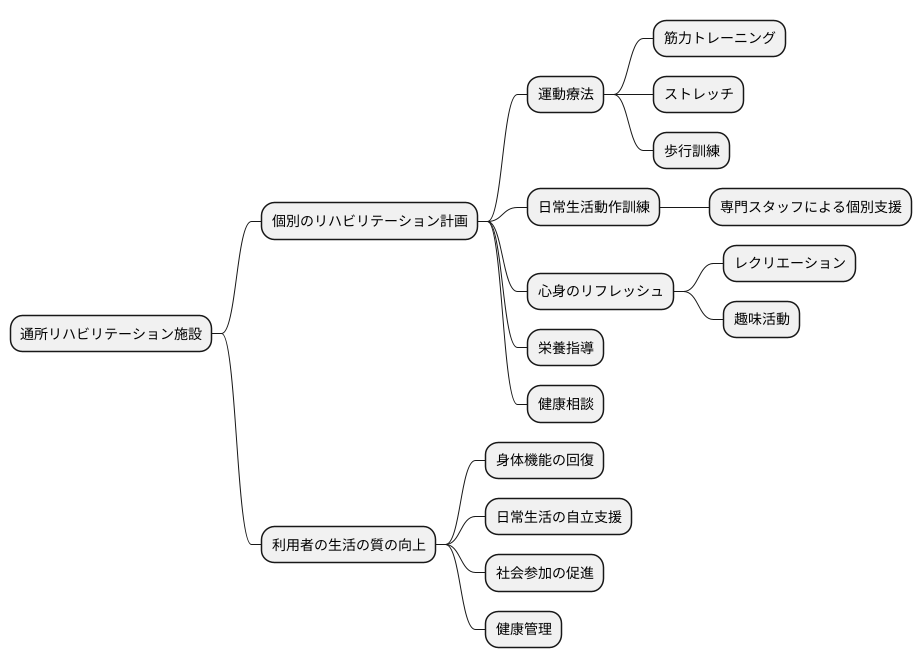

通所リハビリテーション施設では、利用者一人ひとりの状態に合わせた個別のリハビリテーション計画を立て、それに基づいて様々なサービスを提供しています。

運動療法では、筋力トレーニングによって体の動かす力を強くしたり、ストレッチで体の柔軟性を高めたり、歩行訓練で歩く練習をしたりすることで、身体機能の維持と向上を目指します。歩くことが難しくなった方でも、再び自分の足で歩けるように、理学療法士などの専門家が丁寧に指導します。

日常生活動作訓練では、食事や入浴、更衣、トイレ動作など、生活を送る上で基本となる動作の練習を行います。家での生活を安全に、そして少しでも自立して過ごせるように、専門スタッフが個別に支援します。

身体機能の維持・向上だけでなく、心身のリフレッシュも大切な要素です。そのため、施設ではレクリエーションや趣味活動なども行われています。他の利用者と交流する機会を通して、社会的なつながりを維持し、孤立を防ぐとともに、楽しみや生きがいを見つけるお手伝いをします。

さらに、栄養指導や健康相談なども提供しています。バランスの取れた食事について学んだり、健康に関する不安や疑問を相談したりすることで、利用者の健康管理を包括的にサポートします。管理栄養士による栄養指導は、利用者の健康状態に合わせた食事内容の提案など、きめ細やかな対応が期待できます。

このように、通所リハビリテーション施設では、利用者の身体機能の回復、日常生活の自立支援、社会参加の促進、健康管理など、多岐にわたるサービスを提供し、利用者の生活の質の向上に貢献しています。

利用するメリット

介護予防通所リハビリテーションには、ご利用いただく皆様とそのご家族にとって多くの利点があります。定期的に施設に通い、運動やリハビリテーションに取り組むことで、身体機能の維持・向上を図り、要介護状態になる危険性を低くすることができます。加齢に伴い、どうしても身体の機能は低下していくものですが、専門家の指導のもと、適切な運動を行うことで、その衰えを緩やかにし、健康寿命を延ばすことに繋がります。

日常生活動作の能力を維持・向上させることも大きな利点です。食事、入浴、着替え、トイレへの移動といった、普段の生活を送る上で必要な動作をスムーズに行えるように、個々の状態に合わせたプログラムを提供します。これにより、自宅での生活をより安全に、そして安心して送ることができるようになります。自立した生活を長く続けることは、皆様の自信と喜びにも繋がるでしょう。

施設に通うことで、社会的な繋がりを広げることもできます。他の利用者の方々と交流したり、スタッフとの会話を楽しんだりすることで、社会的な孤立を防ぎ、心の健康を保つことができます。同じような悩みを持つ仲間と出会うことで、共感し、励まし合うことができ、日々の生活に張りが生まれるでしょう。

ご家族にとっても、介護予防通所リハビリテーションの利用は大きな助けとなります。日中、ご家族が介護に費やす時間を減らすことができ、負担を軽くすることができます。その時間を利用して、ご家族自身の休息や趣味、仕事などに充てることができます。また、専門家による適切なケアを受けることで、ご家族の介護に対する不安や負担を軽減することも期待できます。介護予防通所リハビリテーションは、ご利用いただく皆様だけでなく、ご家族にとっても、より良い生活を送るための支えとなるでしょう。

| 利用者側のメリット | 家族側のメリット |

|---|---|

|

|

費用の負担

介護予防通所リハビリテーションにかかるお金は、介護保険のしくみにより、利用者の方の負担割合が1割もしくは2割と決められています。ご利用になる施設や受けるサービスの内容によって金額は変わってきますが、負担を少なく抑えつつ質の高いリハビリテーションを受けることが十分可能です。

利用料金には、リハビリテーションそのものの費用だけでなく、送迎にかかる費用や、施設で提供される食事代、おやつ代などが含まれる場合があります。リハビリテーションの内容も、個々の状態に合わせた運動訓練や、日常生活動作の練習、その他レクリエーション活動など多岐にわたります。ですから、同じ施設であっても、受けるサービス内容によって費用は異なってきますので、事前にきちんと確認することが大切です。パンフレットなどで料金表を確認したり、施設の担当者に直接質問したりするなどして、不明な点は解消しておきましょう。

また、お住まいの市町村によっては、独自の補助制度を設けている場合があります。これらの制度を利用することで、自己負担額をさらに軽減できる可能性があります。介護保険のしくみ以外にも、こうした独自の支援策があるかどうか、市町村の窓口やホームページ、地域包括支援センターなどで確認しておきましょう。ケアマネージャーに相談すれば、適切な情報提供を受けられます。

費用のことなど、少しでも不安な点やわからないことがあれば、ためらわずに施設の担当者やケアマネージャーに相談しましょう。お金に関する心配は、リハビリテーションの効果にも影響しかねません。安心してリハビリテーションに集中できるよう、疑問や不安は早めに解消しておきましょう。相談することで、ご自身の状況に合った適切なサービスを受けながら、費用の負担も抑える方法が見つかるはずです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 介護予防通所リハビリテーションの費用負担 | 利用者の負担割合は1割または2割 |

| 費用内訳 | リハビリテーション費用、送迎費、食事代、おやつ代など |

| 費用確認 | 施設のパンフレット、担当者への質問 |

| 補助制度 | 市町村独自の補助制度で自己負担額の軽減が可能 |

| 情報源 | 市町村窓口、ホームページ、地域包括支援センター、ケアマネージャー |

| 相談 | 施設の担当者やケアマネージャーに相談 |

まとめ

要支援認定を受けた高齢者の方々にとって、介護予防通所リハビリテーションは、健康寿命を延ばし、自立した生活を続けるために大変役に立つサービスです。このサービスは、自宅から施設へ通い、理学療法士や作業療法士などの専門スタッフによる一人ひとりに合わせた運動や生活動作の練習などを受けることができます。

加齢に伴い、どうしても筋力は低下し、身体機能が衰えてしまうものです。そして身体を動かす機会が減ると、さらに身体機能の低下が進んでしまい、将来的に介護が必要になる可能性が高まります。介護予防通所リハビリテーションでは、個々の状態に合わせた運動プログラムを提供することで、筋力やバランス能力の維持・向上を目指します。

また、日常生活で必要な動作の練習も行います。例えば、着替えやトイレ動作、入浴動作など、自宅での生活を安全に続けるために必要な動作を繰り返し練習することで、自立した生活の維持に繋がります。

さらに、介護予防通所リハビリテーションは心身機能の維持・向上だけでなく、社会参加の促進にも役立ちます。施設に通うことで、他の利用者やスタッフとの交流を通して社会的な繋がりを築き、孤独感や孤立感を解消することに繋がります。

要支援の認定を受けた方はもちろんのこと、まだ認定を受けていない方でも、介護が必要になるかもしれないと不安を感じている方は、積極的に利用を検討してみることをお勧めします。専門スタッフによる適切な指導と支援を受けることで、より健康で充実した生活を送ることができるでしょう。

| サービス名 | 対象者 | 目的 | 内容 | 効果 |

|---|---|---|---|---|

| 介護予防通所リハビリテーション | 要支援認定を受けた高齢者、介護が必要になるかもしれないと不安を感じている方 | 健康寿命の延伸、自立した生活の継続、心身機能の維持・向上、社会参加の促進 | 理学療法士や作業療法士などによる個別運動、生活動作練習(着替え、トイレ、入浴など) | 筋力やバランス能力の維持・向上、自立した生活の維持、孤独感や孤立感の解消、より健康で充実した生活 |