介護と介助を支える様々なワーカー

介護を学びたい

先生、「ケアワーカー」って、介護の仕事をする人のことですよね?でも、「介護ワーカー」とは言わないのはなぜですか?

介護の研究家

いい質問ですね。「ケアワーカー」は、介護だけでなく、幅広い支援を行う人のことを指します。例えば、高齢者や障がいのある方への身の回りの世話だけでなく、子育て支援や生活相談なども含まれます。つまり、「ケア(care)」は、介護よりも広い意味を持つ言葉なのです。

介護を学びたい

なるほど。では、介護の仕事をする人は、みんなケアワーカーということですか?

介護の研究家

そうです。介護の仕事をする人はケアワーカーに含まれます。ケアワーカーは、様々な仕事をする人たちの総称なので、介護福祉士やホームヘルパー、保育士なども含まれるんですよ。

ワーカーとは。

「介護」と「介助」といった言葉によく使われる『ワーカー』(働く人という意味)について。介護の分野では、ケアワーカー(お年寄りや病気、障がいのある方に必要な手助けをする人)、生活に欠かせない仕事をしている人を指すエッセンシャルワーカー、困っている人の相談に乗り、適切な窓口に繋ぐソーシャルワーカーなどに使われています。ケアワーカーという言葉は、介護福祉士、介護職員、訪問介護員(ホームヘルパー)、相談員、児童指導員、保育士、看護助手など、様々な職種をまとめて呼ぶ言葉です。

ケアワーカーの仕事内容

お年寄りや病気、障がいのある方など、日常生活を送る上で手助けが必要な方々に対して、心身両面の支えとなるのがケアワーカーの仕事です。食事や入浴、トイレの介助といった基本的な身体の世話から、その方の状況に合わせた活動の補助、そして心のケアまで、幅広い業務を担います。

ケアワーカーは、利用者一人ひとりの個性や状態を丁寧に把握し、それぞれの必要性に合わせた個別支援を行います。そのためには、利用者の方としっかり向き合い、コミュニケーションを深めることが大切です。日々接する中で、些細な変化も見逃さないよう、常に気を配り、利用者の方がより快適で安全に過ごせるよう努めます。

身体の世話では、食事の介助では食べやすいように細かく刻んだり、とろみをつけたり、入浴の介助では安全に入浴できるよう見守ったり、身体を清潔に保つお手伝いをします。また、トイレの介助では、プライバシーに配慮しながら、排泄のリズムを整えるサポートを行います。日常生活の様々な場面で、その方の自立を促し、その人らしい生活を送れるよう支援します。

ケアワーカーの仕事は、身体の世話だけにとどまりません。利用者の方々が楽しく充実した日々を過ごせるよう、歌を歌ったり、ゲームをしたり、季節に合わせた行事や催しを企画・運営することも重要な仕事です。

利用者の方の家族との連携も欠かせません。家族の不安や悩みに耳を傾け、相談に乗りながら、共に利用者の方を支えていくことが求められます。ケアワーカーは、利用者の方にとってはもちろんのこと、その家族にとっても、心強い存在であるべきです。

高齢化が進む現代社会において、ケアワーカーの役割はますます重要になっています。人と人とのつながりを大切にし、思いやりの心を持って仕事に取り組むケアワーカーは、社会にとってなくてはならない存在です。利用者の方やその家族からの感謝の言葉は、ケアワーカーの大きなやりがいとなり、日々の仕事の活力につながっています。

| 業務内容 | 詳細 | 目的 |

|---|---|---|

| 身体介護 | 食事、入浴、トイレの介助など。食べやすいように工夫したり、安全に見守ったり、プライバシーに配慮する。 | 利用者の自立を促し、安全で快適な生活を支援する。 |

| 生活支援 | 利用者の状況に合わせた活動の補助。 | その人らしい生活を送れるよう支援する。 |

| 精神的ケア | 利用者とコミュニケーションを深め、些細な変化も見逃さない。 | 利用者の心の支えとなる。 |

| レクリエーション活動 | 歌、ゲーム、季節の行事などを企画・運営。 | 利用者が楽しく充実した日々を過ごせるようにする。 |

| 家族連携 | 家族の不安や悩みに耳を傾け、相談に乗る。 | 家族と共に利用者を支える。 |

エッセンシャルワーカーの役割

私たちの暮らしを支える様々な仕事があります。これら社会の土台を築き、維持する上で欠かせない役割を担う人々を、私たちは「欠かせない仕事をする人」と呼んでいます。

「欠かせない仕事をする人」には、実に多様な職業が含まれます。病気や怪我の治療にあたる医療関係者、高齢者や障がいを持つ方の生活を支える介護関係者、未来を担う子どもたちの成長を見守る保育士や教師、日々食卓を彩る食品を提供するスーパーやコンビニエンスストアの店員、商品を必要な場所に届ける運送業者、電気・ガス・水道といった生活に欠かせないインフラを整備する人々など、枚挙にいとまがありません。

特に、感染症の流行など、社会全体が大きな困難に直面した際には、「欠かせない仕事をする人」の役割はより一層重要になります。医療体制の崩壊を防ぎ、人々の命を守る医療関係者、生活に必要な物資の供給を続ける小売業者や運送業者、社会機能を維持するために尽力するインフラ整備担当者など、「欠かせない仕事をする人」がいなければ、私たちの社会は立ち行かなくなってしまうでしょう。

彼らは、厳しい労働環境に置かれることも少なくありません。それでもなお、社会を支えるという強い責任感を持って、日々仕事に励んでいます。「欠かせない仕事をする人」への感謝と尊敬の念を持ち、彼らの労働環境をより良くしていくことは、私たちが安心して暮らせる社会を築き、未来へと繋げていく上で、必要不可欠なことです。

感染症の流行を経験したことで、「欠かせない仕事をする人」の大切さが改めて認識され、社会全体で彼らの働きを支える動きが活発になっていることは、大変意義深いことです。私たちの社会がこれからも発展していくためには、「欠かせない仕事をする人」の貢献を正しく評価し、その地位向上と待遇改善に継続的に取り組んでいく必要があるでしょう。

| 欠かせない仕事をする人とは | 具体例 | 重要性 | 私たちの役割 |

|---|---|---|---|

| 社会の土台を築き、維持する上で欠かせない役割を担う人々 | 医療関係者、介護関係者、保育士、教師、スーパー/コンビニ店員、運送業者、インフラ整備担当者など | 社会全体が困難に直面した際に、より一層重要になる。彼らがいなければ社会は立ち行かなくなる。 | 感謝と尊敬の念を持ち、労働環境をより良くしていく。貢献を正しく評価し、地位向上と待遇改善に継続的に取り組む。 |

ソーシャルワーカーの貢献

人々がさまざまな困難に直面した時、寄り添い、支えとなる専門家がいます。それが、ソーシャルワーカーです。彼らは、貧困、虐待、障害、病気、失業、犯罪被害など、人生における様々な問題に悩む人々の相談に乗り、解決へと導く役割を担っています。相談に訪れる人は子どもから高齢者まで、年齢も背景も実に様々です。

ソーシャルワーカーの仕事は、まず相談者の話を丁寧に聞くことから始まります。どんなにつらい状況でも、否定したり、決めつけたりすることなく、じっくりと耳を傾け、問題の本質を理解しようと努めます。そして、相談者と一緒に解決策を考え、共に歩んでいきます。

福祉サービスの情報提供も、ソーシャルワーカーの大切な仕事の一つです。生活に困窮している人には生活保護制度、障害のある人には障害者手帳の取得、介護が必要な人には介護保険サービスなど、状況に応じて適切な制度やサービスを案内します。また、関係機関との連絡調整も重要な業務です。病院、学校、役所、警察など、様々な機関と連携を取りながら、相談者にとって最も良い支援体制を構築していきます。さらに、地域社会とのつながりも重視し、地域住民やボランティア団体と協力して、相談者が地域の中で孤立することなく、安心して暮らせるよう支援します。

ソーシャルワーカーは、相談者の置かれた状況を深く理解し、迅速かつ適切な支援を提供することで、相談者が自立した生活を送れるよう導きます。社会福祉に関する専門知識と豊富な経験を活かし、相談者の権利と利益を守り、社会正義の実現に貢献する彼らの役割は、複雑化する現代社会においてますます重要性を増しています。常に専門性を高め、多様なニーズに応えられるよう研鑽を積み、人々にとって希望の光となり、困難を乗り越える力となっているのです。

| ソーシャルワーカーの役割 | 具体的な活動 |

|---|---|

| 相談支援 | ・丁寧な傾聴と問題把握 ・相談者と共に解決策を検討 ・寄り添い、共に歩む |

| 情報提供と連絡調整 | ・福祉サービスの情報提供(生活保護、障害者手帳、介護保険など) ・関係機関との連携(病院、学校、役所、警察など) ・最適な支援体制の構築 |

| 地域連携 | ・地域住民やボランティア団体との協力 ・相談者の地域における孤立防止 ・安心して暮らせる地域づくりの支援 |

| 自立支援 | ・状況に応じた迅速かつ適切な支援提供 ・相談者の権利と利益の擁護 ・相談者の自立した生活への導き |

様々なワーカーの連携

人と人が支え合う社会を作るためには、様々な立場の働く人たちが協力し合うことが大切です。例えば、高齢者の自宅での介護を考えてみましょう。

介護職員は、食事や入浴、排泄といった日常生活の介助を中心に行います。これは高齢者にとって、毎日を安心して暮らすための土台となる、なくてはならない支援です。しかし、介護職員だけでは対応できないこともあります。福祉サービスの情報提供や申請手続きなど、専門的な知識が必要な場合は、社会福祉士が力になります。社会福祉士は、高齢者やその家族の状況を丁寧に聞き取り、必要なサービスにつなげる役割を担っています。また、病院での治療が必要な場合には、社会福祉士が病院との連絡調整を行い、スムーズな受け渡しを行います。

さらに、食事の配達サービスの担当者も、高齢者の暮らしを支える大切な存在です。栄養バランスの整った食事を届けることで、高齢者の健康を維持し、低栄養を防ぐことに貢献しています。このように、それぞれの専門知識や技術を持つ人たちが、互いに連携し、それぞれの役割を果たすことで、利用者の状態に合わせた、切れ目のない支援が可能になります。

複数の職種が連携することは、利用者の生活の質を高めるだけでなく、働く人たちの負担を軽くすることにもつながります。それぞれの専門性を尊重し、協力し合うことで、より良い支援体制を築き、誰もが安心して暮らせる地域社会を作ることができるでしょう。これからも、様々な立場の働く人たちが協力し合い、地域全体で高齢者を支える仕組みづくりを進めていく必要があります。

| 職種 | 役割 | 連携による効果 |

|---|---|---|

| 介護職員 | 食事、入浴、排泄などの日常生活介助 | 利用者の状態に合わせた切れ目のない支援 働く人の負担軽減 生活の質の向上 安心して暮らせる地域社会 |

| 社会福祉士 | 福祉サービスの情報提供、申請手続き、病院との連絡調整 | |

| 食事配達サービス担当者 | 栄養バランスの整った食事の提供、健康維持、低栄養防止 |

ワーカーを支える仕組み

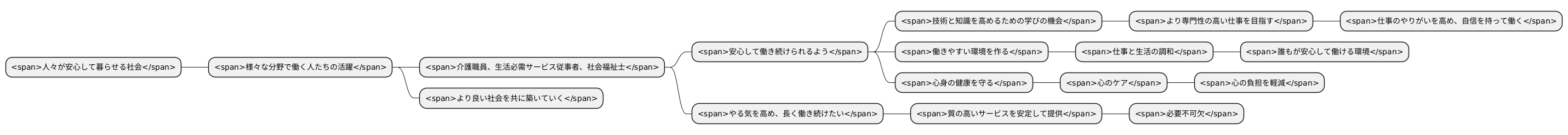

人々が安心して暮らせる社会を築くためには、様々な分野で働く人たちの活躍が欠かせません。特に、介護職員、生活必需サービス従事者、社会福祉士といった人材は、社会の基盤を支える重要な役割を担っています。これらの大切な人たちが、安心して働き続けられるよう、様々な支援の仕組みが用意されています。

まず、技術と知識を高めるための学びの機会が充実しています。仕事に必要な資格を取るための費用を支援する制度や、実践的な技術を学ぶ研修などが用意され、より専門性の高い仕事を目指すことができます。これらの制度を活用することで、仕事のやりがいを高め、自信を持って働くことができます。

また、働きやすい環境を作るための取り組みも進んでいます。仕事と生活の調和が取れるよう、勤務時間や休暇制度の改善が進められています。さらに、職場での嫌がらせを防ぐための対策も強化され、誰もが安心して働ける環境づくりが進められています。

心身の健康を守ることも重要です。仕事のストレスや悩みを抱えた時に相談できる窓口が設置され、心のケアを受けられるようになっています。相談しやすい雰囲気の中で、専門の相談員に悩みを打ち明け、心の負担を軽減することができます。

これらの支援制度は、働く人たちのやる気を高め、長く働き続けたいと思える環境を作る上で大きな役割を果たします。人材を確保し、質の高いサービスを安定して提供するためには、働く人を支える仕組みを充実させることが必要不可欠です。社会全体で、働く人たちを支える意識を高め、より良い社会を共に築いていくことが大切です。