認知症のBPSDについて

介護を学びたい

先生、「行動・心理症状」の頭文字をとってBPSDと言うそうですが、具体的にどんな症状があるのでしょうか?

介護の研究家

そうだね。BPSDは認知症によって起こる症状で、例えば、落ち着かなくなって急に興奮したり、不安になったり、焦燥感に駆られたり、徘徊したり、物を集めたり、食べられないものを口に入れたり、身だしなみを気にしなくなったりといった行動や心理状態の変化が見られるよ。

介護を学びたい

なんだか、いろいろな症状が出てしまうのですね。認知症になると、みんなBPSDの症状が出てしまうのですか?

介護の研究家

いい質問だね。実は、BPSDはすべての認知症の人に必ず現れるわけではないんだ。認知症の方にとって、住み慣れた環境から変わってしまったり、周りの人が急に変わったりすると、精神状態が不安定になり、BPSDとして症状が現れるんだ。だから、周りの人が認知症の方を理解し、適切な対応をすることで、症状を軽くしたり、防いだりすることができるんだよ。

BPSDとは。

『認知症の行動・心理症状』(略してBPSD)について説明します。BPSDとは、認知症によって引き起こされる行動や心理の症状のことです。具体的には、落ち着きがなくなる、不安になる、イライラする、目的もなく歩き回る、物を集める、食べられないものを口にする、不衛生な行動をする、といった症状が見られます。認知症になると、一般的に物事を覚えられない、時間や場所が分からなくなるといった症状が現れますが、これらは中心となる症状と呼ばれています。認知症の方は、環境が合わないと気持ちが不安定になり、BPSDとして様々な症状が現れるのです。

BPSDとは

認知症によって起こる行動や心理面の変化は、専門用語で「BPSD」と呼ばれています。これは、「行動及び心理症状」のそれぞれの単語の頭文字をとったものです。BPSDは、認知症の中核症状である記憶の障害や、自分がどこにいるのか、今がいつなのかが分からなくなる見当識の障害とは異なり、周囲の環境や接し方によって大きく変化します。

BPSDには、様々な症状があります。例えば、落ち着きがなくなり、興奮したり、不安や焦燥感を訴えたりすることがあります。また、目的もなく歩き回る徘徊や、必要のないものを集めたり、食べられないものを口に入れたりするといった行動も見られることがあります。さらに、身だしなみに気を遣わなくなったり、 hallucinations といった症状が現れることもあります。

これらの症状は、認知症の方が置かれている環境や、周囲の人との関わり方に大きく影響を受けます。例えば、慣れ親しんだ環境から急に新しい場所に移ると、不安や混乱が生じやすくなります。また、周囲の人が忙しそうにしていると、認知症の方は寂しさや不安を感じ、落ち着かなくなることがあります。

BPSDへの適切な対応として、まずは認知症の方が安心して過ごせる環境を作ることが大切です。静かで落ち着いた雰囲気の中で、規則正しい生活リズムを維持することが症状の軽減に繋がります。また、認知症の方の気持ちに寄り添い、優しく声を掛けることも重要です。否定的な言葉遣いは避け、安心感を与えるように努めましょう。

BPSDは、介護する家族にとって大きな負担となることがあります。症状への理解を深め、適切な対応を学ぶことで、負担を軽減し、認知症の方とのより良い関係を築くことができるでしょう。地域包括支援センターや認知症疾患医療センターなどに相談することで、専門的な助言や支援を受けることもできます。

| BPSDとは | 認知症によって起こる行動や心理面の変化。行動及び心理症状の頭文字。中核症状とは異なり、周囲の環境や接し方によって大きく変化する。 |

|---|---|

| BPSDの症状 | 興奮、不安、焦燥、徘徊、異常行動、身だしなみの不注意、幻覚など |

| BPSDへの対応 |

|

| BPSDの影響要因 | 周囲の環境や人との関わり方 |

BPSDの症状

認知症によって起こる行動・心理症状(BPSD)は、実に様々な形で現れます。症状の種類も多岐にわたり、同じ認知症の方でも全く異なる症状が現れることがあります。代表的な症状として、徘徊があります。これは、目的もなく歩き回ってしまうことで、家族にとっては目が離せず心配が尽きません。また、急に興奮したり、周囲の人に攻撃的な言葉を投げかけたりする興奮や攻撃的な言動も、BPSDの特徴的な症状です。さらに、実際には存在しないものを見たり聞いたりする幻覚や、根拠のない考えに固執してしまう妄想といった症状も現れることがあります。こうした症状は、本人にとっても周囲の人にとっても大きな負担となることがあります。

また、BPSDには、抑うつ気分や強い不安感、不眠、食欲の低下といった精神的な症状も含まれます。食べられないものを口にしてしまう異食や、排泄のコントロールができなくなる失禁といった身体的な症状が現れることもあります。同じ行動を何度も繰り返す常同行動も、BPSDの一つです。これらの症状は、朝、昼、晩といった時間帯や、周りの環境、その日の体調によって変化することがあります。一つの症状だけでなく、複数の症状が同時に現れる場合もあり、対応がより複雑になることもあります。

大切なのは、これらの症状を「わがまま」や「性格の変化」と決めつけずに、認知症によって脳の働きが変化した結果として現れる症状であることを理解することです。そして、それぞれの症状に合わせた適切な接し方や対応を考える必要があります。自分だけで抱え込まずに、医療機関や介護の専門家に相談し、助言や支援を受けることが大切です。症状に合わせた環境調整や、薬物療法が必要となる場合もありますので、専門家のサポートは心強い支えとなるでしょう。

| 症状カテゴリー | 具体的な症状 |

|---|---|

| 行動症状 | 徘徊 |

| 常同行動 | |

| 心理症状 | 興奮 |

| 攻撃的な言動 | |

| 精神症状 | 抑うつ気分、強い不安感 |

| 不眠、食欲の低下 | |

| 知覚障害 | 幻覚 |

| 妄想 | |

| 身体症状 | 異食 |

| 失禁 | |

| 複数の症状が同時に現れる場合もあり | |

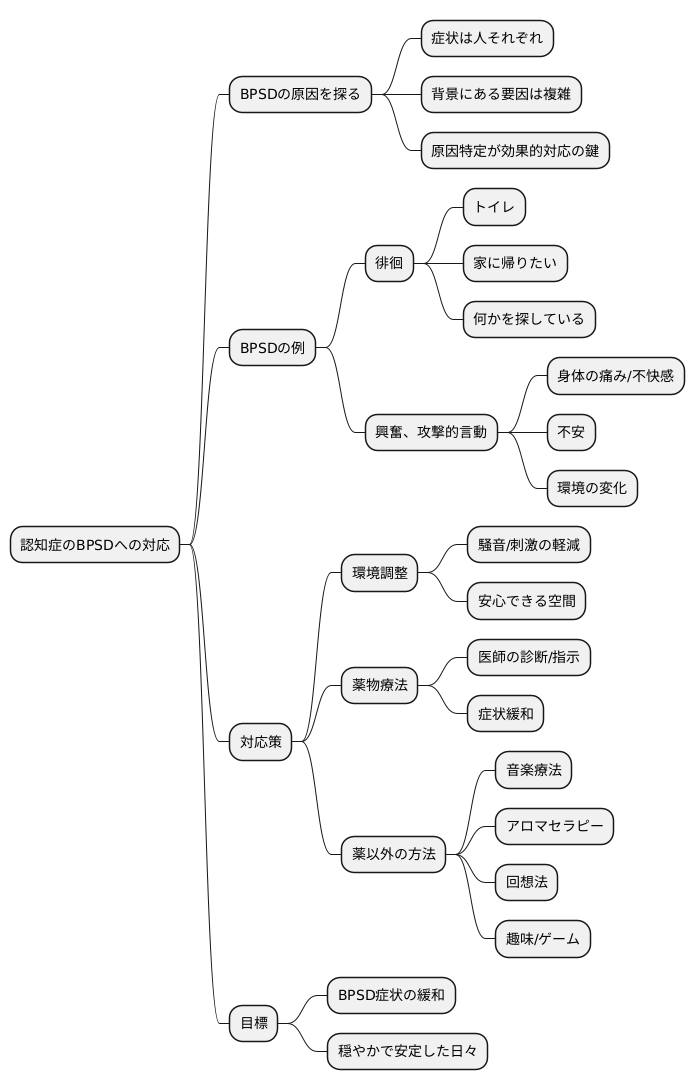

BPSDへの対応

認知症に伴う行動・心理症状(BPSD)への対応は、その症状の背後にある原因を丁寧に探ることから始めます。BPSDは、人によって症状の種類や現れ方が様々であり、その背景にある要因も複雑に絡み合っているからです。原因を特定することが、より効果的な対応策を導き出す鍵となります。

例えば、徘徊。落ち着きなく歩き回る行動の背景には、トイレに行きたい、家に帰りたい、何かを探し求めている、といった様々な理由が考えられます。本人が言葉でうまく伝えられない場合でも、表情や仕草、周囲の状況をよく観察することで、その真意を理解しようと努めることが大切です。

興奮したり、攻撃的な言動が見られる場合も同様です。身体の痛みや不快感、不安な気持ち、急な環境の変化といった要因が隠れている可能性があります。本人の訴えに耳を傾けるだけでなく、日頃の生活リズムや周囲との関わり方にも注意を払い、何が引き金となっているのかを探ることが重要です。原因が特定できれば、それに合わせた適切な対応策を立てることができます。

具体的な対応策としては、周囲の環境を整えること、医師の指示による薬を用いる方法、薬以外の方法など、様々なアプローチがあります。環境調整では、過剰な騒音や刺激の強い照明を和らげたり、安全で安心できる空間づくりを心がけたりすることが大切です。薬物療法は、医師の診断のもと、症状を和らげることを目的として行われます。薬以外の方法としては、音楽を聴いたり、香りを楽しんだり、過去の思い出を語り合ったり、趣味やゲームなどの活動を通して気分転換を図ったりと、様々な方法があります。状況や好みに合わせて、柔軟に取り入れることが重要です。

これらの方法を組み合わせて、BPSDの症状を和らげ、認知症の方が穏やかで安定した日々を送れるように、優しく寄り添いながら支援していくことが大切です。

BPSDと中核症状の違い

認知症の症状は大きく分けて、中核症状と周辺症状(BPSD)の2種類に分類できます。中核症状とは、認知症の中心となる症状であり、脳の細胞の損傷によって直接的に引き起こされます。これは、例えるなら、コンピューターのハードディスクが壊れてしまうようなものです。主な中核症状としては、ものごとを覚える力の低下(記憶障害)、時間や場所、自分が誰かを認識する力の低下(見当識障害)、計画を立てたり、物事を順序立てて行う力の低下(実行機能障害)、そして適切な判断をする力の低下(判断力低下)などがあります。これらの症状は、病気の進行とともに悪化していく傾向があり、残念ながら現在の医療では完全に治すことはできません。しかし、薬を使うことで進行を遅らせたり、症状を軽くすることは可能です。

一方、周辺症状(BPSD)とは、行動や心理面に現れる症状です。これは、中核症状によって本人が混乱したり不安になったりすることで間接的に引き起こされます。周囲の環境や接し方によって症状が大きく変化するのが特徴です。例えば、慣れ親しんだ場所にいたり、穏やかな気持ちで接してもらえると症状が軽くなることがあります。具体的には、怒りっぽくなったり、周りの人に疑いを持ったり、 hallucinations(実際にはないものが見える/聞こえる)が出たりすることがあります。また、夜中に歩き回ったり、昼夜が逆転してしまうこともあります。BPSDは、中核症状とは異なり、薬を使わずに、生活環境を整えたり、接し方を工夫したりすることで症状を軽くすることができます。具体的には、毎日同じ時間に起床・就寝する、適度な運動をする、落ち着いた環境を作る、本人のペースに合わせた丁寧な対応を心がけるなどが有効です。中核症状とBPSDを正しく理解し、それぞれの症状に合わせた適切な対応をすることで、認知症の方の生活の質を向上させることができます。BPSDへの適切な対応は、介護する側の負担を軽減するためにも重要です。

| 症状の種類 | 原因 | 主な症状 | 特徴 | 対応 |

|---|---|---|---|---|

| 中核症状 | 脳細胞の損傷 | 記憶障害、見当識障害、実行機能障害、判断力低下 | 病気の進行とともに悪化。完治は不可だが、薬で進行を遅らせたり症状を軽くすることは可能。 | 薬物療法 |

| 周辺症状(BPSD) | 中核症状による混乱や不安 | 怒り、疑い、幻覚、夜間徘徊、昼夜逆転 | 環境や接し方によって症状が大きく変化。 | 薬を使わず、生活環境の調整や接し方の工夫( 例: 毎日同じ時間に起床・就寝、適度な運動、落ち着いた環境、本人のペースに合わせた丁寧な対応) |

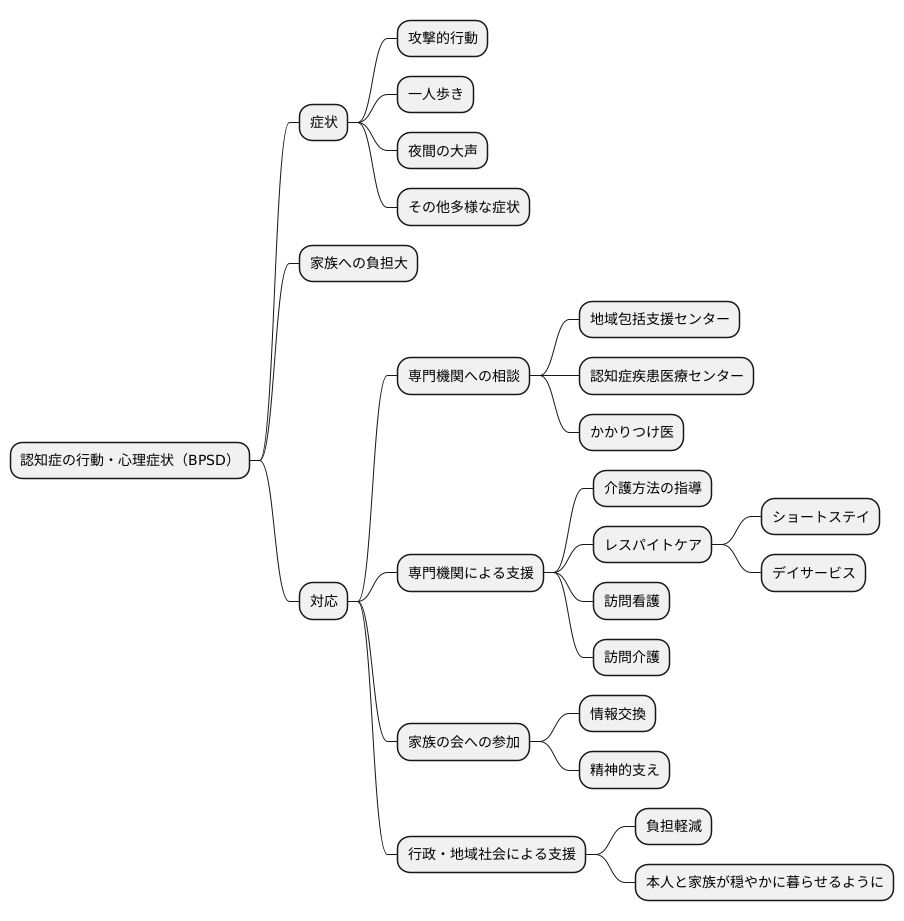

家族への支援

認知症の行動・心理症状(BPSD)は、症状が現れる本人だけでなく、日々寄り添い介護を担う家族にとって、大きな負担となるものです。物忘れといった中核症状とは異なり、BPSDは周囲の人を攻撃したり、一人歩きをしたり、夜間に大声を出したりと、多様な症状が現れます。これらの症状への対応には、専門的な知識や技術を要する場合もあり、家族だけで抱え込まずに、地域包括支援センターや認知症疾患医療センター、かかりつけの医療機関などに相談することが重要です。

これらの専門機関では、BPSDに関する相談だけでなく、具体的な介護方法の指導や、介護者の一時的な休息のためのレスパイトケア(ショートステイ、デイサービスなど)の紹介など、様々な支援を受けることができます。また、地域によっては、訪問看護や訪問介護といった在宅サービスを利用できる場合もあります。これらのサービスを活用することで、家族の身体的・精神的負担を軽減し、より良い介護環境を整えることができます。

同じようにBPSDに悩む家族の会に参加することも、有益な情報を得たり、精神的な支えを得たりする上で、大きな助けとなります。同じ悩みを持つ家族同士で情報交換や体験談を共有することで、孤独感を解消し、前向きに介護に取り組む意欲を持つことができるでしょう。

介護は長期にわたる場合が多いため、家族が疲弊してしまわないように、周囲の理解と支援を得ながら、無理なく介護を続けることが大切です。行政や地域社会が提供する様々な支援体制を積極的に活用することで、家族の負担を軽減し、本人と家族が共に穏やかに暮らせるよう、社会全体で支えていくことが重要です。

まとめ

認知症によって起こる行動や心理状態の変化は、認知症の行動・心理症状、つまりBPSDと呼ばれています。BPSDは、周囲の環境や接し方によって大きく変化するのが特徴です。例えば、慣れない場所にいたり、急な変化があったりすると、症状が現れたり悪化したりすることがあります。また、周りの人がどのように接するかによっても、落ち着いたり不安になったりといった変化が見られます。

BPSDの症状は様々で、一人ひとり異なった形で現れます。徘徊、興奮、暴言、幻覚、妄想、抑うつ、不安、焦燥感、不眠といった症状が見られることもありますが、全く症状が出ない場合もあります。症状の出方や強さは、その人の性格や過去の経験、認知症の進行度合いなどによって大きく左右されます。

BPSDに対する対応は、まず症状の背景にある原因を探ることから始めます。身体的な不調、痛み、環境の変化、人間関係のトラブルなど、様々な要因が考えられます。原因を特定することで、より効果的な対応策を立てることができます。原因を特定した後には、環境調整、薬による治療、薬以外の治療など、様々な方法を組み合わせて症状を和らげるように努めます。具体的には、生活リズムを整えたり、安全な環境を確保したり、本人が安心できるような声かけやスキンシップを行ったりといった工夫が重要です。

BPSDは、介護する家族にとって大きな負担となる場合が多くあります。症状が長く続いたり、対応に困ったりする時には、一人で抱え込まずに専門機関に相談したり、家族の会に参加したりするなど、周囲の支援を積極的に活用することが大切です。地域包括支援センターや認知症疾患医療センターなどに相談することで、適切な助言や支援を受けることができます。

認知症の人と家族が安心して穏やかに暮らせるように、社会全体で支えていくことが必要です。BPSDへの正しい理解と適切な対応は、認知症のケアにおいて非常に重要な要素です。周りの人がBPSDについて理解を深めることで、認知症の人への偏見をなくし、温かい社会を作っていくことに繋がります。

| BPSDとは | 認知症の行動・心理症状。周囲の環境や接し方によって大きく変化する。 |

|---|---|

| BPSDの特徴 | 症状は様々で、一人ひとり異なった形で現れる(例:徘徊、興奮、暴言、幻覚、妄想、抑うつ、不安、焦燥感、不眠など)。 症状の出方や強さは、性格、過去の経験、認知症の進行度合いなどによって左右される。 |

| BPSDへの対応 |

|

| 支援の活用 | 一人で抱え込まず、専門機関(地域包括支援センター、認知症疾患医療センターなど)や家族の会などに相談する。 |

| 社会の役割 | 認知症の人と家族が安心して暮らせるよう、社会全体で支え、BPSDへの理解を深め、偏見をなくす。 |