認知症と不穏:理解と対応

介護を学びたい

先生、「不穏」って言葉がよくわからないです。落ち着かないってことですか?

介護の研究家

そうだね、落ち着かないっていうのは大きな特徴の一つだよ。例えば、ソワソワしたり、ウロウロ歩き回ったり、同じことを何度も言ったり、大きな声をあげたりするような状態のことを指すんだ。

介護を学びたい

なるほど。でも、ただ落ち着かないだけじゃなくて、何か具体的な行動があるんですね。認知症のお年寄りに多いんですか?

介護の研究家

そうだよ。認知症のお年寄りの行動・心理症状(BPSD)の一つとしてよく見られるんだ。だから、介護の現場ではよく耳にする言葉になると思うよ。

不穏とは。

『落ち着かない様子』を表す言葉に『不穏』というものがあります。落ち着きがなく、そわそわしたり、あちこち歩き回ったり、同じことを何度も言ったり、大声を出したりするといった様子が見られます。このような状態は、特に年を重ねて、もの忘れがひどくなった方の行動・心理上の症状の一つとして見られます。

不穏とは

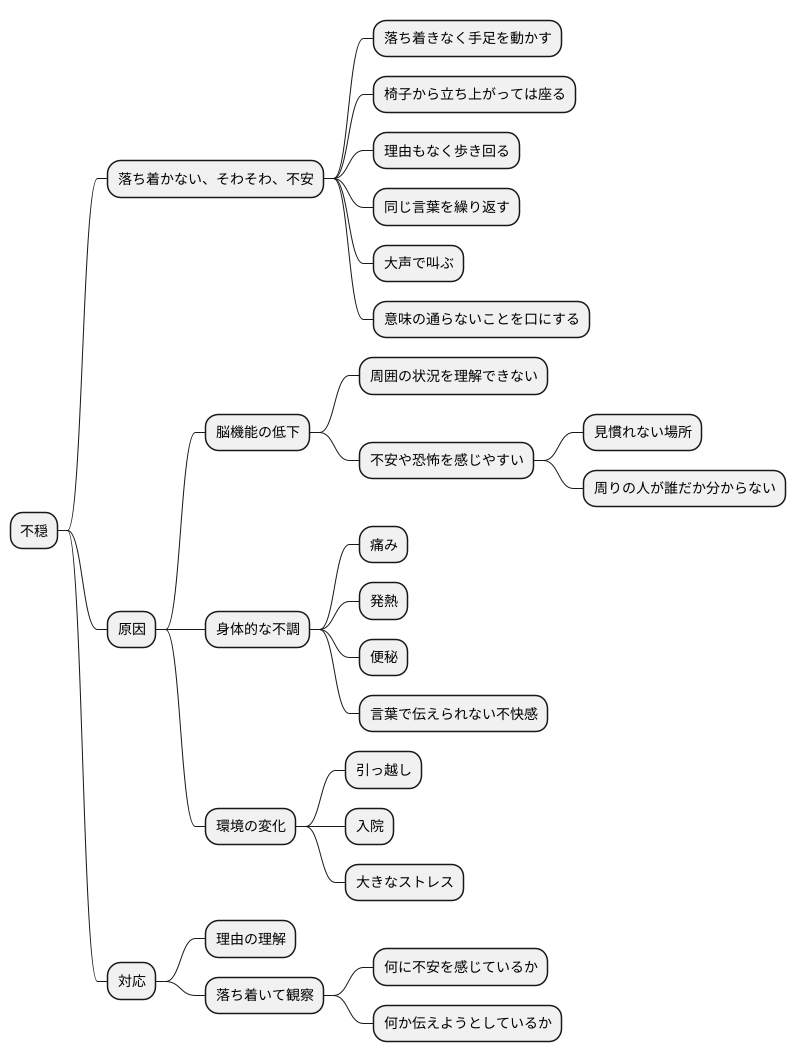

『不穏』とは、心が落ち着かず、そわそわしたり、不安な気持ちになったりする状態を指します。具体的な行動としては、落ち着きなく手足を動かしたり、椅子から立ち上がっては座るといった動作を繰り返したり、理由もなく歩き回ったりする様子が見られます。また、同じ言葉を何度も繰り返したり、大声で叫んだり、意味の通らないことを口にしたりすることもあります。このような行動は、本人は意識的に行っているのではなく、何らかの原因によって引き起こされていると考えられます。

不穏な状態は、特に高齢者、とりわけ認知症の方に多く見られる症状です。認知症の方は、脳の機能が低下することで、周りの状況を正しく理解することが難しくなり、不安や恐怖を感じやすくなります。例えば、見慣れない場所にいたり、周りの人が誰だか分からなかったりすると、強い不安を感じ、不穏な行動につながることがあります。また、身体的な不調も不穏の原因となります。痛みや発熱、便秘など、言葉でうまく伝えられない不快感が、不穏な行動として表れることがあります。さらに、環境の変化も影響します。引っ越しや入院など、生活環境の急激な変化は、高齢者にとって大きなストレスとなり、不穏を引き起こす要因となります。

周囲の人にとって、不穏な行動の原因を理解することは難しいかもしれません。なぜこのような行動をとるのか分からず、対応に困ってしまうこともあるでしょう。しかし、不穏な行動には必ず理由があります。その理由を探り、理解することが、適切な対応への第一歩です。焦らず、まずは落ち着いて、何に不安を感じているのか、何か伝えようとしていることはないか、注意深く観察することが大切です。

不穏の原因を探る

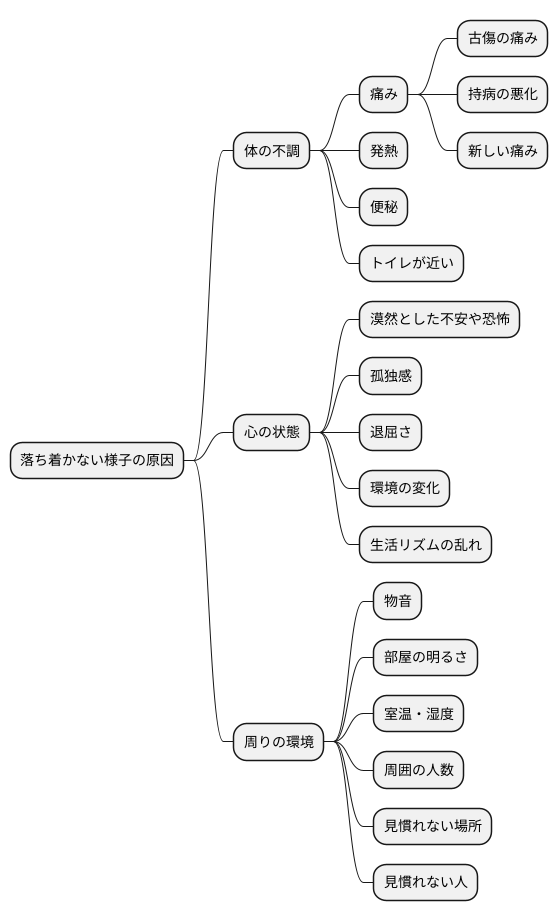

落ち着かない様子が見られる時、その原因は一つとは限りません。体の不調、心の状態、周りの環境など、様々な要因が複雑に絡み合い、多様な要素が重なり合って現れることが多いです。

まず、体の不調として考えられるのは、痛みです。例えば、古傷の痛みや持病の悪化、あるいは気づかれていない新しい痛みなど、痛みは本人を不安定にさせる大きな原因となります。また、発熱や便秘、トイレが近いといった症状も、体への負担となり落ち着かない状態を引き起こすことがあります。

心の状態も大きく影響します。漠然とした不安や恐怖、人との繋がりが薄れることによる孤独感、毎日が同じように過ぎていくことへの退屈さなど、心の奥底にある様々な感情が、落ち着かない様子となって表れることがあります。特に、環境の変化や生活リズムの乱れは、心の安定を揺るがす大きな要因となり得ます。

周りの環境も重要です。周囲の物音や部屋の明るさ、室温や湿度の高さ、あるいは周囲の人数など、環境の変化は落ち着かない状態に繋がる可能性があります。いつもと違う場所にいたり、見慣れない人が周りにいるだけでも、大きなストレスとなることがあります。

このように、落ち着かない様子の背景には様々な原因が考えられます。一つ一つ丁寧に原因を探るためには、ご本人としっかり向き合い、言葉だけでなく表情やしぐさにも気を配りながらコミュニケーションを取ることが大切です。さらに、ご家族や周囲の方々から、普段の様子や生活習慣、過去の経験などを伺うことも、原因究明の手がかりとなります。落ち着かない理由を理解し、適切な対応をすることで、穏やかな時間を過ごすことができるよう支援していくことが重要です。

不穏への対応

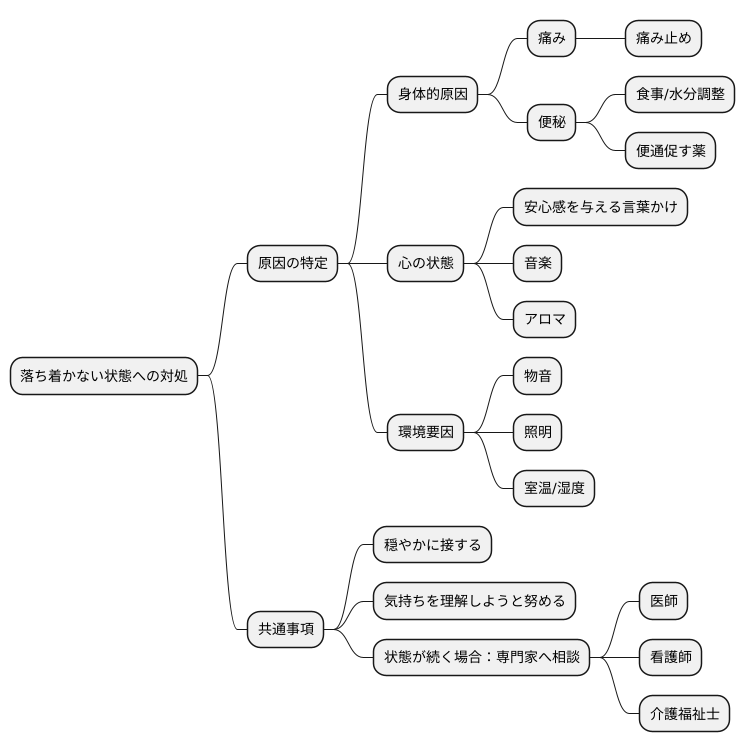

落ち着かない状態への対処は、その原因によって大きく変わります。ですから、まずなぜそのような状態になっているのかを突き止めることが何よりも大切です。

身体的な原因が考えられる場合、例えば痛みがあるような時は、痛みを和らげる薬を使うことが有効です。また、便秘が原因で落ち着かない様子が見られる時は、食事内容や水分を摂る量を見直したり、便通を促す薬を使うことも考えられます。

心の状態が関係していると思われる場合は、ご本人に安心感を与えるような優しい言葉をかけることが重要です。また、普段から好んで聴いている音楽を流したり、良い香りのするアロマを焚いてみるのも良いでしょう。

周囲の環境が原因となっている場合もあります。例えば、大きな物音や明るすぎる照明が落ち着かない原因になっている時は、それらを調整することで改善が見られることがあります。室温や湿度は、ご本人が快適に過ごせるように整えることが大切です。

どんな時でも、ご本人の気持ちを理解しようと努め、穏やかに接することが大切です。慌てたり、無理に静かにさせようとすると、かえって状態が悪化してしまうことがあります。落ち着かない状態が続く場合は、専門家に相談することも検討しましょう。医師や看護師、介護福祉士などの専門家は、状態に適切な助言や支援を提供してくれます。ご本人にとって何が一番良い方法なのかを一緒に考え、寄り添っていくことが大切です。

家族への支援

認知症の進行に伴い、徘徊や暴力、幻覚、妄想といった行動・心理症状(BPSD)が現れることがあります。これらの症状への対応は、ご家族にとって大きな負担となり、心身に疲弊してしまうことも少なくありません。介護する側の心身の状態が良好でなければ、適切なケアを提供することはできません。そのため、ご家族が一人で抱え込まず、周囲の協力を得られるよう支援することが重要です。

まず、地域包括支援センターやケアマネジャーに相談してみましょう。介護に関する様々な相談を受け付けており、ご家族の状況に合わせた適切なサービスを紹介してくれます。例えば、訪問介護サービスを利用すれば、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴や食事、排泄の介助などを行います。また、短期入所サービス(ショートステイ)を利用すれば、一定期間施設で介護を受けることができ、ご家族は一時的に介護から離れて休息をとることができます。これらのサービスを利用することで、ご家族の身体的、精神的な負担を軽減することができます。

また、介護者同士が交流できる場に参加することも効果的です。地域によっては、介護者家族の会や交流会などが開催されています。同じ悩みを持つ人たちと情報交換や悩みを共有することで、精神的な支えを得ることができます。介護の経験や工夫を共有し、互いに励まし合うことで、前向きな気持ちで介護に取り組むことができるでしょう。

介護は長期にわたる場合が多いため、ご家族が無理なく続けられるよう、周囲の理解と協力が不可欠です。ご家族だけで抱え込まず、専門機関や地域社会の力を借りながら、共に支え合う体制を築くことが大切です。

| 認知症のBPSD | 介護者の負担 | 支援・サービス | 効果・メリット |

|---|---|---|---|

| 徘徊、暴力、幻覚、妄想 | 心身の疲弊、適切なケアの困難化 | 地域包括支援センター、ケアマネジャーへの相談 | 状況に合わせたサービス紹介 |

| 訪問介護サービス(ホームヘルパーによる入浴・食事・排泄介助) | 身体的・精神的負担の軽減 | ||

| 短期入所サービス(ショートステイ) | 一時的な介護からの解放、休息 | ||

| 介護者同士の交流会 | 情報交換、悩み共有、精神的支え、介護への前向きな姿勢 |

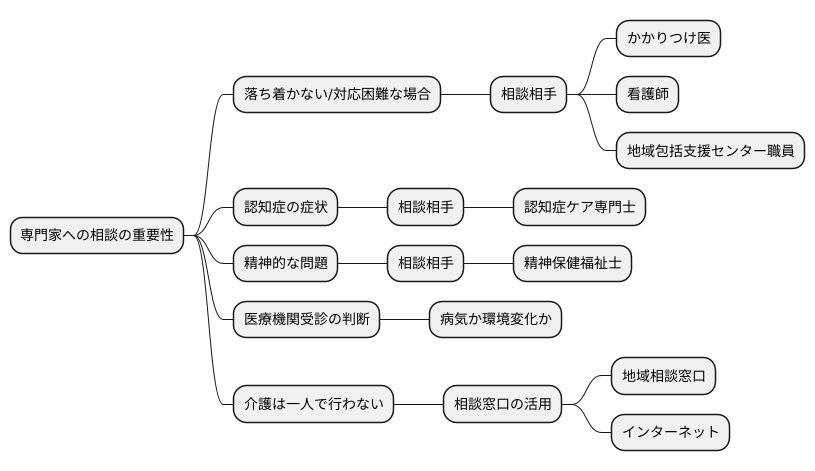

専門家への相談

高齢者の介護において、落ち着かない状態が長く続く場合や、ご家族だけで対応に苦慮する場合は、ためらわずに専門家に相談することが大切です。身近な相談相手としては、かかりつけの医師や看護師、地域包括支援センターの職員などがいます。これらの専門家は、状況に応じた適切な助言や支援を提供してくれます。

認知症の症状が見られる場合は、認知症ケア専門士に相談することで、専門的な知識に基づいたケアの方法や対応策を学ぶことができます。また、精神的な問題が背景にあると思われる場合は、精神保健福祉士に相談することで、心の状態の把握や適切な支援につなげることができます。これらの専門家は、ご本人だけでなく、介護するご家族の精神的な負担を軽減するためのサポートも行ってくれます。

専門家への相談は、医療機関への受診が必要かどうかを判断する上でも重要です。例えば、落ち着かない状態が病気によるものなのか、環境の変化によるものなのかなどを専門家に判断してもらうことで、適切な治療やケアを受けることができます。早期に専門家に相談することで、症状の悪化を防ぎ、より良いケアにつながるだけでなく、介護するご家族の負担を軽減し、生活の質を向上させることにもつながります。

介護は決して一人で行うものではありません。困ったときや悩んだときは、一人で抱え込まずに、専門家の知恵を借りることで、ご本人とご家族が安心して生活を送ることができるようになり、より良い関係を築くことができるでしょう。地域の相談窓口やインターネットなどを活用して、気軽に相談してみましょう。

生活の質の向上

落ち着かない行動は、ご本人にとって心地よい暮らしを送る妨げになるだけでなく、周りの方々にも影響を及ぼします。このような状態を改善し、穏やかな日々を送れるようにするためには、まず落ち着かない行動の原因を探ることが大切です。何が原因で不安になったり、落ち着かなくなったりするのかを理解することで、適切な対応策を見つけることができます。

例えば、環境の変化や、身体の不調、痛み、空腹、認知機能の低下などが原因となっていることがあります。また、周りの方の言動や表情、周囲の音や光、室温なども影響している場合があります。ご本人の様子をよく観察し、何が落ち着かない行動の引き金になっているのかを注意深く見極める必要があります。

原因が特定できたら、その原因に合わせた対応を心がけましょう。環境の調整が必要であれば、静かな場所を確保したり、照明を調整したりするなどの工夫が必要です。身体的な問題が原因であれば、医師に相談し、適切な治療を受ける必要があります。ご本人が安心して過ごせるように、ご本人の気持ちに寄り添い、優しく声をかけ、安心感を与えることが大切です。

ご本人のペースに合わせた活動を提供することも重要です。無理強いするのではなく、ご本人が楽しめること、心地よいと感じることを中心に取り入れ、日々の暮らしの中に喜びや楽しみを見出せるように支援しましょう。散歩や音楽鑑賞、手芸など、ご本人の好みに合わせた活動を見つけることで、穏やかな時間を過ごせるようになり、生活の質の向上に繋がります。

ご家族の負担を軽減することも忘れてはなりません。介護は心身ともに負担の大きいものです。ご家族が休息できる時間や、相談できる窓口を確保することで、ご家族の心身の健康を保つことができます。地域包括支援センターなどの相談窓口を積極的に活用し、必要な支援を受けるようにしましょう。落ち着かない行動への理解を深め、適切な対応をすることで、ご本人とご家族が共に穏やかで充実した日々を送れるように、周りの方々が協力して支援していくことが大切です。