ヒヤリハットで事故を防ごう

介護を学びたい

先生、「ヒヤリハット」って、事故が起きた時のことですか?

介護の研究家

いい質問だね。でも、少し違うよ。「ヒヤリハット」は、事故にはなっていないけれど、事故になりかけた、危ない場面のことなんだ。

介護を学びたい

あ、そうなんですね。じゃあ、例えばどんな時がありますか?

介護の研究家

例えば、お年寄りがベッドから降りようとして、足を踏み外しそうになった時とか、お薬を飲むのを忘れてしまいそうになった時などだね。こうした「ヒヤリとした」「ハッとした」経験から、どうすれば事故を防げるかを考えることが大切なんだよ。

ヒヤリハットとは。

「介護」と「介助」について、『ヒヤリ・ハット』という言葉があります。ヒヤリ・ハットとは、車の運転など色々な場面で使われていて、介護の現場でもよく使われます。「ひやりとした!」「はっとした!」と感じた出来事で、大きな事故につながる可能性があったことを指します。ヒヤリ・ハットがあった場合は、どのように対処すればよいかを考えます。例えば、「お年寄りが目の前でよろめいた」、「認知症のお年寄りが、歯磨き粉と間違えて石鹸を口に入れそうになったが、間一髪で介護職員が気づいた」などが、ヒヤリ・ハットの例です。

ヒヤリハットとは

「ヒヤリハット」とは、介護の現場で起こる「ひやりとした」「はっとした」出来事のことです。これは、実際に事故にはならなかったものの、一歩間違えれば大きな事故につながっていたかもしれないという事例を指します。高齢者の生活を支える介護の現場では、様々な危険が潜んでおり、常に注意が必要です。

高齢者の身体機能の低下は、ヒヤリハットの大きな要因の一つです。例えば、立ち上がろうとした際にふらついて転びそうになる、歩行中につまずく、などが挙げられます。これらの動作は、普段私たちにとっては簡単に行えるものですが、加齢に伴い筋力が衰えたり、バランス感覚が鈍ったりすることで、高齢者にとっては大きな危険となります。また、視力の低下や反応速度の遅れも、ヒヤリハットにつながる可能性があります。

認知症も、ヒヤリハットの発生に大きく関わる要素です。認知症の高齢者は、判断力や記憶力が低下しているため、危険な行動をとってしまうことがあります。例えば、火のついたコンロを触ってしまう、熱い湯を浴びてしまう、徘徊して行方不明になってしまう、といった事例が考えられます。このような状況は、本人だけでなく、周りの人々にも大きな不安や負担を与えます。

食事に関わるヒヤリハットも少なくありません。噛む力や飲み込む力が弱くなっている高齢者は、食事中にむせたり、食べ物を詰まらせてしまったりする危険があります。誤嚥性肺炎は、高齢者の命に関わる重大な病気の一つであり、食事介助の際には細心の注意が必要です。

ヒヤリハットを記録し、分析することは、介護の質の向上に不可欠です。なぜその出来事が起こったのか、どうすれば防げたのかを検討することで、再発防止策を立てることができます。また、ヒヤリハットの情報を共有することで、他の職員も同じミスを繰り返さないように注意することができます。ヒヤリハットを「ただの偶然」で済ませず、真摯に受け止め、改善につなげる姿勢が、安全な介護環境を実現するために重要です。

| ヒヤリハットの要因 | 具体的な例 | 結果 | 対策 |

|---|---|---|---|

| 高齢者の身体機能の低下 | 立ち上がり時のふらつき、歩行中のつまずき | 転倒の危険 | 筋力トレーニング、バランス訓練、歩行補助具の使用 |

| 認知症 | 火のついたコンロを触る、熱い湯を浴びる、徘徊 | 火傷、行方不明 | 環境調整、見守り、徘徊対策 |

| 食事 | むせる、食べ物を詰まらせる | 誤嚥性肺炎 | 適切な食事形態、食事介助、口腔ケア |

ヒヤリハット事例

介護の現場では、思いがけない出来事や危険な状況に遭遇することがあります。このような状況を「ヒヤリハット」と呼び、重大な事故に繋がる前に未然に防ぐための対策を講じることが重要です。いくつか具体的な事例を挙げ、その内容と対策を考えてみましょう。

まず、車椅子への移乗介助中に起こりうる危険な事例です。車椅子のブレーキをかけ忘れたまま利用者を移乗させようとすると、車椅子が動いてしまい、利用者が転倒する危険があります。このような事故を防ぐためには、移乗介助を始める前に必ず車椅子のブレーキがしっかりとかかっているか確認する必要があります。また、利用者の状態に合わせて、移乗介助に複数人で対応したり、介助ベルトを使用したりするなどの工夫も大切です。

次に、食事介助中に起こりうる事例です。利用者の食べている様子をよく確認せずに食事を提供すると、利用者がむせてしまうことがあります。特に、飲み込みにくい利用者への介助時には、一口量や食事の形態、姿勢に注意を払い、食べている様子を注意深く観察しながら介助を行うことが重要です。また、むせやすい利用者には、とろみ調整食品を使用するなどの配慮も必要です。

最後に、認知症の利用者に起こりうる事例です。認知症の利用者は、夜間に徘徊し、施設の外に出て行ってしまうことがあります。徘徊の危険性がある利用者には、居室の出入り口にセンサーを設置したり、夜間は巡回を強化したりするなどの対策が必要です。また、利用者の個性や生活習慣を理解し、日中、適度な運動や活動の機会を設けることで、夜間の不穏な行動を軽減できる場合もあります。

これらの事例はほんの一部ですが、ヒヤリハット事例を記録し、共有し、分析することで、再発防止策を検討し、安全な介護環境を築くことができます。日頃から周囲の状況に気を配り、小さな変化も見逃さないようにすることが大切です。

| 場面 | ヒヤリハット事例 | 対策 |

|---|---|---|

| 車椅子移乗介助 | ブレーキのかけ忘れによる利用者の転倒 |

|

| 食事介助 | むせ |

|

| 認知症の利用者の徘徊 | 夜間徘徊、施設外への外出 |

|

記録の重要性

記録を残すことは、より質の高い介護を行う上で欠かせません。 特に、事故には至らなかったものの、危険を感じた出来事、いわゆる「ひやりはっと」した体験を記録することは非常に重要です。

記録によって、いつ、どこで、誰が、どのような状況で、何が起きたのかを具体的に把握することができます。 例えば、利用者さんがつまずきそうになった場合、日時、場所(居間、廊下など)、居合わせた職員の名前、利用者さんの状態(歩行状態、持っていた物など)、つまずきそうになった原因(床の段差、スリッパなど)、とった対応(声かけ、支えるなど)を記録します。

これらの情報を記録することで、後から分析し、事故を未然に防ぐための対策を立てることができます。 例えば、同じ場所で複数回つまずきそうになっているという記録があれば、床の段差を解消する、手すりを設置するなどの具体的な対策を検討することができます。原因を特定し、対策を講じることで、安全な環境を築き、利用者さんの安全を守ることができます。

記録する際は、客観的な事実を正確に記述することが大切です。 個人の感情や推測ではなく、実際に見て聞いたこと、起こったことをありのままに記録します。また、記録は個人の責任を追及するためのものではなく、組織全体で改善策を考えるための資料として活用します。

「ひやりはっと」を記録し、共有し、対策を立てるという一連の流れを継続することで、同じような出来事の再発を防止し、より安全な介護環境を実現することができます。 継続的な改善こそが、利用者さんの安心と安全につながります。

| 記録の目的 | 記録の内容 | 記録の活用 | 記録の注意点 |

|---|---|---|---|

| 質の高い介護、事故防止、安全な環境づくり | いつ、どこで、誰が、どのような状況で、何が起きたのか 例:日時、場所、居合わせた職員、利用者さんの状態、原因、とった対応 |

分析、対策立案 例:床の段差解消、手すりの設置 |

客観的な事実を正確に記述、個人の責任追及ではなく組織全体で改善策を検討 |

対策と共有

高齢者介護において、事故を未然に防ぐことは最も重要です。そこで、「ヒヤリ・ハット」事例に基づいた対策を練り、関係者間で共有することが欠かせません。これは、小さな兆候を見逃さず、重大な事故に発展する前に対応することで、安全な介護環境を築くための取り組みです。

転倒は高齢者にとって大きなリスクとなります。転倒の危険性がある場合は、住環境の整備と適切な介助方法の指導が大切です。具体的には、手すりの設置や、滑り止めマットの活用、そして利用者の状態に合わせた適切な歩行介助、車椅子利用時の安全確保などを実施します。また、定期的な運動指導や筋力トレーニングによって身体機能の維持向上を図ることも転倒予防に繋がります。

誤嚥もまた、高齢者の健康を脅かす深刻な問題です。誤嚥の危険性がある場合は、食事の形態や提供方法の見直し、口腔ケアの徹底が必要です。食べ物の大きさや固さを調整したり、とろみをつけることで飲み込みやすくします。さらに、食事介助の際には、利用者の姿勢に気を配り、適切なペースで提供することが重要です。食後の口腔ケアは、口腔内を清潔に保ち、誤嚥性肺炎などの感染症を予防する上で効果的です。

認知症高齢者の徘徊は、本人にとっても家族にとっても大きな負担となります。徘徊対策としては、徘徊の要因を特定し、一人ひとりに合わせた対応が必要となります。例えば、センサーマットの設置や、声かけ、見守り体制の強化などが有効です。また、昼夜逆転を防ぐため、日中の活動量を増やす工夫や、睡眠環境の調整なども重要です。

これらの対策は、介護職員間だけでなく、医師、看護師、理学療法士、家族など、すべての関係者間で共有し、共通認識を持つことが不可欠です。そのためには、定期的にミーティングを行い、ヒヤリ・ハット事例と対策について話し合う場を設けることが重要です。また、記録をこまめに取り、情報を共有することで、より質の高い介護サービスを提供することに繋がります。

| リスク | 対策 | 具体例 |

|---|---|---|

| 転倒 | 住環境の整備と適切な介助方法の指導 | 手すりの設置、滑り止めマットの活用、適切な歩行介助、車椅子利用時の安全確保、定期的な運動指導、筋力トレーニング |

| 誤嚥 | 食事の形態や提供方法の見直し、口腔ケアの徹底 | 食べ物の大きさや固さの調整、とろみをつける、利用者の姿勢に配慮した適切なペースでの食事介助、食後の口腔ケア |

| 徘徊 | 徘徊の要因を特定し、一人ひとりに合わせた対応 | センサーマットの設置、声かけ、見守り体制の強化、日中の活動量を増やす工夫、睡眠環境の調整 |

意識改革

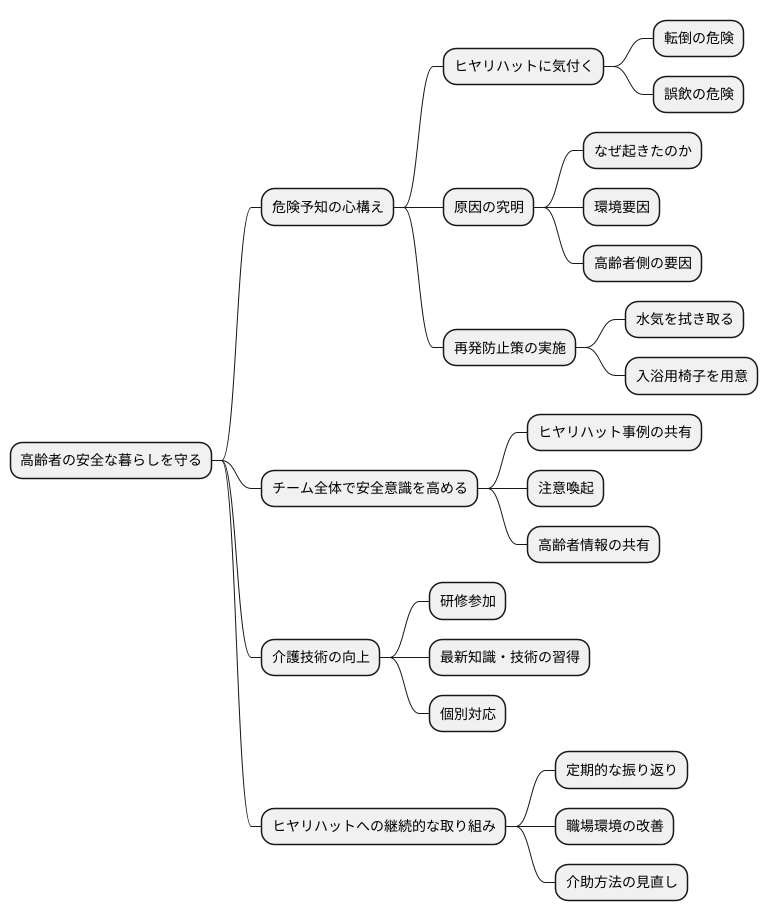

高齢者の暮らしを支える私たちにとって、安全な介護を行うことは何よりも大切です。そのためには、一人ひとりが常に危険を察知し、事故を未然に防ぐための心構えを持つことが欠かせません。日々の業務の中で「もしかしたら転ぶかもしれない」「誤って飲み込んでしまうかもしれない」といった小さな不安に気付くことが、事故を防ぐ第一歩です。

ヒヤリとしたり、ハッとしたりする出来事を記録に残すだけでなく、その出来事から何を学ぶかが重要です。例えば、入浴介助中に高齢者が滑りそうになったとします。この時、なぜ滑りそうになったのか、床が濡れていたのか、それとも高齢者の足腰が弱っていたのか、原因をしっかりと突き止めなければなりません。そして、床の水気をこまめに拭き取る、足腰の弱い高齢者には入浴用の椅子を用意するなど、具体的な対策を考え、実行することが大切です。

一人ひとりが危険予知の目を養うだけでなく、職場全体で安全に対する意識を高めることも重要です。ヒヤリハット事例を共有し、他の職員が同じ失敗を繰り返さないように注意喚起を行うことはもちろん、日頃から「あの高齢者は足腰が弱いから、移動の際は特に注意が必要だ」といった情報を共有することで、チーム全体で高齢者の安全を守ることができます。

また、安全な介護を行うためには、介護技術の向上も必要不可欠です。研修や勉強会に積極的に参加し、最新の知識や技術を学ぶことで、より安全で質の高い介護を提供することができます。高齢者の身体状況や性格は一人ひとり異なるため、それぞれに合わせた適切な介助方法を学ぶことが大切です。

ヒヤリハットへの取り組みは一過性のものではなく、継続的に行うことが重要です。定期的にヒヤリハット事例を振り返り、職場環境の改善や介助方法の見直しを行うことで、より安全な介護環境を築き、高齢者の生活の質を高めることにつながります。私たち一人ひとりが責任感を持って業務に取り組むことが、高齢者の笑顔を守り、安心して暮らせる社会を築くことにつながると信じています。