つなぎによる身体抑制:知っておくべきこと

介護を学びたい

先生、「つなぎ」って介護現場で使ってもいいんですか?なんだか身体の動きを制限しているように見えて、少し抵抗があります。

介護の研究家

そうだね、たしかに「つなぎ」は身体の自由を制限するように見えるよね。介護施設では、原則として使ってはいけないことになっているんだよ。

介護を学びたい

でも、使う場面もあるんですよね?どんな時ですか?

介護の研究家

そう。本人の命や身体、あるいは周りの人の命や身体を守るために、どうしても他に方法がない、差し迫った危険がある場合に限って、一時的に使うことが認められているんだ。例えば、転倒の危険性が非常に高く、他の方法では防げない場合などが考えられるね。でも、あくまで一時的なものなので、すぐに他の方法を検討する必要があるんだよ。

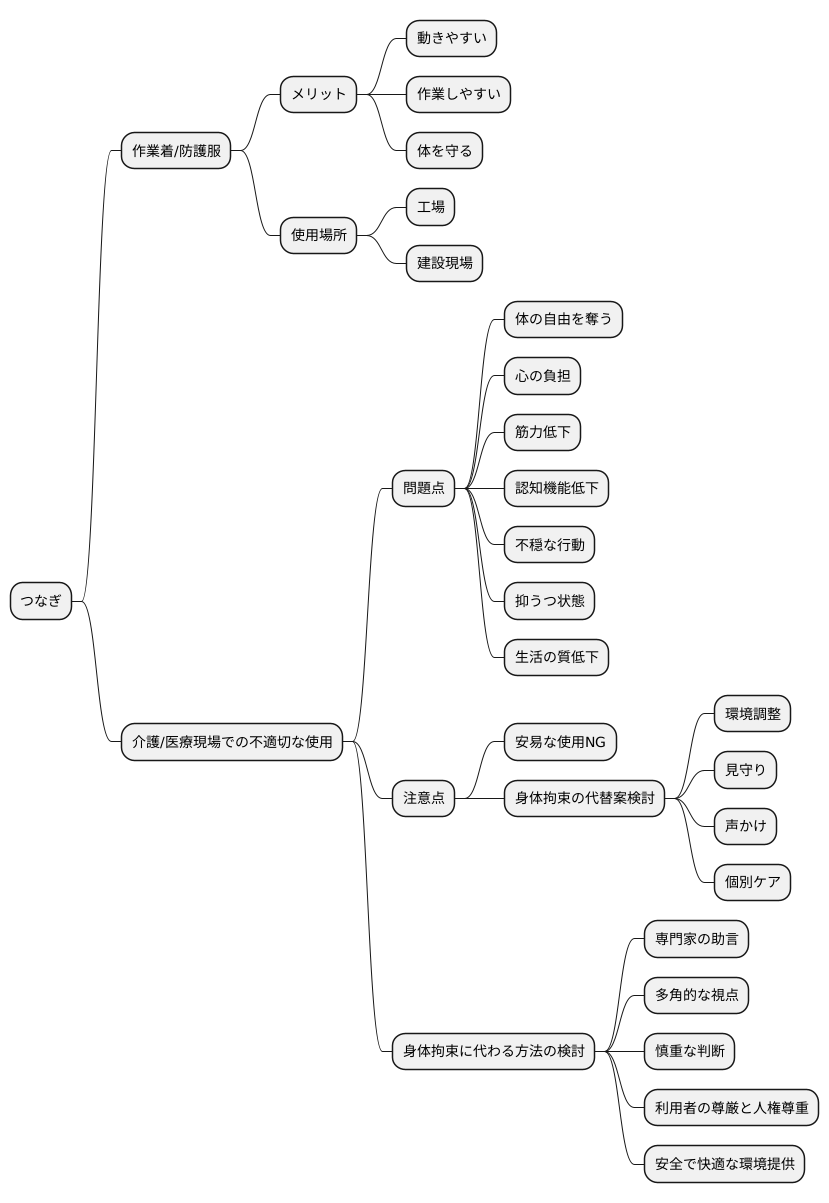

つなぎとは。

介護や介助で使われる『つなぎ』(上下がつながった作業着や防護服のようなもの)について説明します。このつなぎは、医療や介護の現場で、体を動かないようにするために使われることがあります。しかし、介護施設では、よほどのことがない限り、体をおさえることは禁じられています。なので、基本的にはこのつなぎをそういう目的では使えません。よほどの事情とは、命や体に危険が迫っている時(切迫性)、他に方法がない時(非代替性)、そして一時的な措置である時(一時性)の3つの条件を満たす場合です。

つなぎとは

つなぎは、上下が一つになった衣服です。作業着や防護服として、様々な現場で役立っています。工場や建設現場などでは、動きやすく作業しやすいという点から広く使われています。また、塗料や薬品などから体を守る防護服としても使われています。

しかし、介護や医療の現場では、体を動かせなくする目的で使われる場合があり、注意が必要です。体を拘束することは、体の自由を奪うだけでなく、心の負担になる可能性があります。安易な使用は避けるべきです。

つなぎは、その形状から体の動きを制限しやすいため、介護や医療の現場では体を抑制する道具として誤って使われることがあります。必要な動きさえ制限してしまうため、要介護者や患者さんの生活の質を低下させるだけでなく、筋力低下や認知機能の低下につながる恐れがあります。また、拘束による心理的なストレスは、不穏な行動や抑うつ状態を引き起こす可能性もあります。

つなぎの利用は、目的や状況を慎重に判断し、本当に必要な場合に限るべきです。介護や医療の現場では、利用者の尊厳と人権を尊重し、安全で快適な環境を提供することが重要です。そのため、身体拘束に代わる方法を検討し、より適切なケアを提供するよう努める必要があります。例えば、環境調整や見守り、声かけ、個別ケアなど、その人の状態に合わせた対応をすることで、身体拘束をせずに安全を確保できる場合があります。つなぎの使用を検討する際には、専門家の助言を得ながら、多角的な視点から慎重な判断を行いましょう。

介護現場での使用

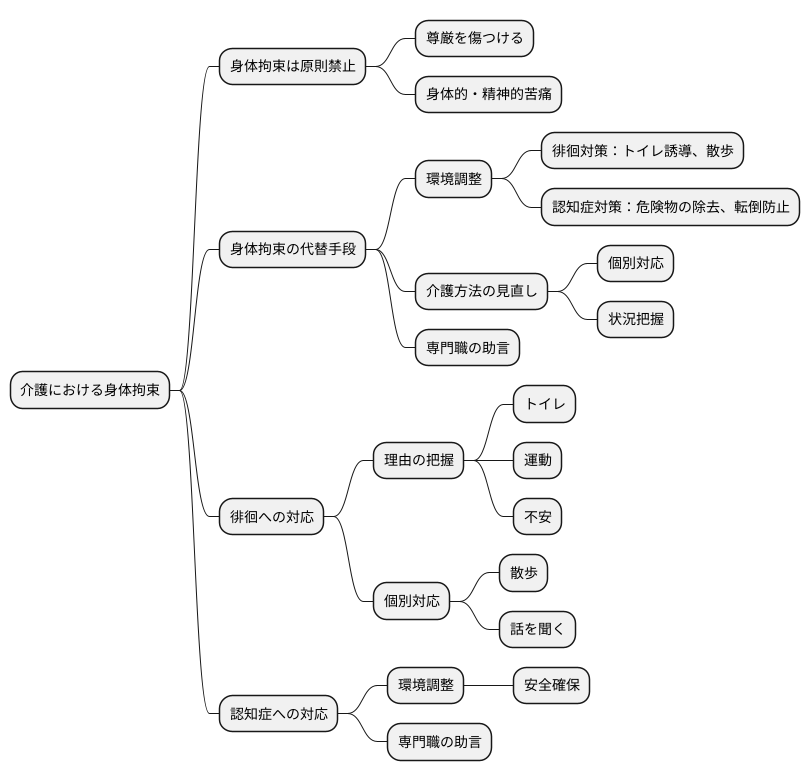

高齢者施設など、人が介護を必要とする現場では、身体を拘束することは原則として禁じられています。厚生労働省が示した指針では、身体の自由を奪う行為をなくすことを目指しています。なぜなら、身体を拘束する行為は、その人の尊厳を傷つけ、身体的にも精神的にも苦痛を与える可能性があるからです。どうしても避けられない場合を除き、身体拘束は行ってはいけません。

身体を拘束する代わりにできることとして、生活する周りの環境を整えたり、介護のやり方を見直したり、一人ひとりに合わせた介護をすることなどが考えられます。その人の様子をしっかりと把握し、適切な介護を提供することで、身体を拘束しなくても済む場合が多いのです。身体を拘束する前に、まずは他の方法がないかをじっくり検討することが大切です。

例えば、徘徊する人がいる場合、なぜ徘徊するのかを考えます。トイレに行きたいのか、単に体を動かしたいだけなのか、何か不安なことがあるのか。理由を探り、トイレへの誘導をこまめにする、散歩に連れ出す、話をじっくり聞いて安心感を与えるなど、状況に合わせた対応をすることで、徘徊を抑制し、拘束する必要性をなくせるかもしれません。

また、認知症の人が、混乱して自分自身や他人に危害を加える可能性がある場合でも、すぐに身体拘束を考えるのではなく、まずは環境調整を検討します。危険な物がないか、転倒しやすい場所はないかなどを確認し、安全な環境を整備することで、拘束を避けられる可能性があります。さらに、専門職による評価や助言を受けることで、より適切な対応策を見つけることができます。身体拘束は最後の手段であり、常に代替手段を優先的に考えることが重要です。

身体抑制の条件

身体抑制は、利用者の方の自由を制限する行為であり、慎重に行われなければなりません。やむを得ない場合にのみ、限定的に認められており、その条件として「切迫性」「非代替性」「一時性」の3つが挙げられます。

まず、「切迫性」とは、利用者本人または他者の生命、身体に差し迫った危険が予想される状態を指します。例えば、自傷行為によって出血の危険がある場合や、他者への暴力行為によって怪我を負わせる恐れがある場合などがこれに該当します。単なる危険性ではなく、今まさに危険が起きようとしている、もしくは起きている状況であることが重要です。

次に、「非代替性」とは、身体抑制以外の方法ではその危険を回避することができないということを意味します。具体的には、声かけや見守り、環境調整といった他のあらゆる手段を尽くしても効果がなく、身体抑制以外に危険を回避する方法がないと判断される場合のみ、身体抑制が選択できます。身体抑制に至るまでの過程を記録し、なぜ他の方法では不可能だったのかを明確にする必要があります。

最後に「一時性」とは、身体抑制はあくまで一時的な措置であるべきで、可能な限り短時間で解除することが求められるという点です。身体抑制は根本的な解決策ではなく、緊急措置であることを認識しなければなりません。危険が去ったと判断された時点で、速やかに解除する必要があります。そして、身体抑制を行った時間やその理由、利用者の状態などを記録に残し、今後のケアに役立てることが大切です。また、継続的に身体抑制が必要となる場合は、専門家(医師や介護支援専門員など)に相談し、身体抑制によらない、より適切なケアの方法を検討していく必要があります。

| 要件 | 意味 | 具体例 |

|---|---|---|

| 切迫性 | 利用者本人または他者の生命・身体に差し迫った危険が予想される状態 | 自傷行為による出血の危険、他者への暴力行為による怪我の恐れ |

| 非代替性 | 身体抑制以外の方法では危険を回避できない | 声かけ、見守り、環境調整などの手段を尽くしても効果がない場合 |

| 一時性 | 身体抑制は一時的な措置で、可能な限り短時間で解除する | 危険が去った時点で速やかに解除、身体抑制の時間・理由・利用者の状態を記録 |

適切な対応

人の体を動かないようにする行為は、慎重に行わなければなりません。それは、利用者の方の安全を守るために行うものですが、自由を制限することにもなるからです。そのため、必ず正しい手順を踏む必要があります。

まず、必ずお医者さんの診察と指示が必要です。体を動かないようにする行為は医療行為にあたるため、お医者さんが必要だと判断し、指示を出した場合のみ行うことができます。自己判断で行うことは絶対に避けてください。

次に、ご家族への説明と同意も必要不可欠です。ご家族に、なぜ体を動かないようにする必要があるのか、どのような方法で行うのか、どれくらいの時間行うのかなどを丁寧に説明し、理解と同意を得る必要があります。利用者の方の大切な権利に関わることなので、ご家族との信頼関係を築きながら進めることが大切です。

そして、いつ、どのような理由で、どのくらいの時間、体を動かないようにしたかを記録に残すことも重要です。これは、適切な対応が行われたことを証明するだけでなく、後から見直すことで改善点を見つけることにも役立ちます。記録は、事実にもとづいて正確に書き、誰が見てもわかるようにしておく必要があります。

さらに、体を動かないようにしている間も、利用者の方の状態を注意深く見守る必要があります。体に負担がかかっていないか、苦しそうにしていないか、精神的に不安定になっていないかなどを常に確認し、少しでも異変があればすぐに対応しなければなりません。場合によっては、お医者さんに連絡したり、体を動かないようにするのをやめたりする判断も必要になります。利用者の方の安全と安心を守るためには、常に気を配り、寄り添うことが大切です。

| 手順 | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 医師の診察と指示 | 医療行為であるため、医師が必要だと判断し指示を出す。 | 利用者の安全確保 |

| 家族への説明と同意 | なぜ、どのように、どれくらいの時間行うのかを丁寧に説明し、理解と同意を得る。 | 利用者の権利尊重、家族との信頼関係構築 |

| 記録 | いつ、どのような理由で、どのくらいの時間行ったかを記録する。 | 適切な対応の証明、改善点の発見 |

| 状態の観察 | 負担、苦痛、精神状態などを常に確認し、異変があれば対応する。 | 利用者の安全と安心の確保 |

倫理的な配慮

人が自ら自由に動いたり行動したりすることを制限する身体拘束は、倫理的に注意深く考えなければならない重大な問題を含んでいます。身体を拘束することは、その人の持つ尊厳を傷つけ、基本的な人権を侵害する可能性があるため、軽々しい気持ちで行うことは許されません。深く考え、慎重な判断が求められます。

身体拘束を行うという判断を下す前に、拘束以外の方法を徹底的に検討することが必要不可欠です。例えば、見守り体制を強化したり、環境を調整したり、声かけや気分転換といったケアに工夫を凝らしたりすることで、身体拘束を避けられる場合が多くあります。本当に身体拘束が必要かどうかを多角的に検討し、必要最小限にとどめるよう努めなければなりません。

身体拘束を行う際は、相手の気持ちを理解し尊重することが大切です。なぜ身体拘束が必要なのか、どのような方法で行うのか、どのくらいの時間拘束するのかなどを、相手に分かりやすく丁寧に説明し、納得してもらうよう努力しなければなりません。身体拘束は、恐怖や不安、強いストレスを与える可能性があります。そのため、相手の気持ちに寄り添い、共感的な態度で接し、安心感を持ってもらえるよう努めることが重要です。

身体拘束を行う場合でも、拘束時間をできる限り短くしたり、拘束の程度を軽くしたりするなど、常に負担を軽減する方法を考え続けなければなりません。定期的に拘束の状態を見直し、必要に応じて拘束を解除するなど、柔軟な対応が必要です。身体拘束はあくまで最終手段であり、人の尊厳と人権を守ることを最優先に考え、行動することが重要です。

| 身体拘束の倫理的問題 | 重要なポイント |

|---|---|

| 尊厳の尊重と人権の保護 | 身体拘束は人の尊厳を傷つけ、基本的人権を侵害する可能性があるため、軽率な実施は避け、慎重な判断が必要。 |

| 代替手段の徹底的検討 | 拘束以外の方法(見守り体制の強化、環境調整、声かけ、気分転換など)を徹底的に検討し、拘束を避ける努力をする。 |

| 必要最小限の実施 | 身体拘束は本当に必要か多角的に検討し、必要最小限にとどめる。 |

| 理解と尊重に基づく説明 | 拘束の必要性、方法、時間などを相手に分かりやすく丁寧に説明し、納得してもらう。 |

| 共感的な態度 | 身体拘束は恐怖や不安、強いストレスを与える可能性があるため、相手の気持ちに寄り添い、共感的な態度で接し、安心感を与える。 |

| 拘束時間の短縮と程度の軽減 | 拘束時間をできる限り短く、拘束の程度を軽くするなど、負担軽減に努める。 |

| 定期的な見直しと解除 | 定期的に拘束の状態を見直し、必要に応じて拘束を解除する。 |

| 最終手段としての位置づけ | 身体拘束は最終手段であり、人の尊厳と人権を守ることを最優先に考える。 |