介護保険の支給限度額を知ろう

介護を学びたい

先生、「区分支給限度基準額」って、介護保険で月に使える上限金額のことですよね?

介護の研究家

その通りです。介護保険で利用できるサービスの費用には、月に使える上限額が決められています。これを「区分支給限度基準額」と言います。介護の必要度が高いほど、この限度額は高くなります。

介護を学びたい

限度額を超えたらどうなるんですか?

介護の研究家

限度額を超えたサービス利用分は、全額自分で支払うことになります。ですから、サービスを利用する際は、限度額を超えないように注意が必要ですね。福祉用具の購入や住宅改修にも、それぞれ別の限度額が設定されていますよ。

区分支給限度基準額とは。

介護サービスを受ける際に、利用できる金額の上限について説明します。この上限は「区分支給限度額」と呼ばれ、介護の必要度に応じて毎月決められています。介護の必要度が高いほど、利用できる金額の上限も高くなります。サービスを利用する際には、この限度額を超えないように調整する必要があります。もし限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分の費用は全額自分で負担しなければなりませんので、注意が必要です。

また、介護保険では、特定の福祉用具の購入や住宅改修にも利用できます。福祉用具の購入には、年間10万円まで利用できます。住宅改修では、例えば、段差をなくしたり、手すりを設置するなどの改修に、自宅で20万円まで利用できます。

介護保険サービスの利用限度額

介護保険制度を利用する上で、サービスの利用には限度額があることを理解しておくことが大切です。この限度額は「区分支給限度基準額」と呼ばれ、利用できるサービスの量や種類に上限を設けています。この制度は、限られた財源の中で公平にサービスを提供するために設けられています。

利用限度額は、要介護度によって異なります。要介護度は、心身の状況に応じて1から5までの段階に分けられており、数字が大きいほど、介護の必要性が高いと判断されます。そのため、要介護度が高いほど、利用できるサービス量も多くなり、限度額も高くなります。例えば、要介護1の方は、身の回りの簡単な動作に一部支援が必要な状態なので、限度額は比較的低く設定されています。一方、要介護5の方は、常に介護が必要な状態であるため、限度額は高く設定されています。

限度額は、月単位で計算されます。毎月のサービス利用計画を立てる際には、この限度額を意識することが重要です。限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分の費用は全額自己負担となります。家計への負担を避けるためにも、ケアマネージャーと相談しながら、限度額内で必要なサービスを計画的に利用するようにしましょう。

また、限度額を超えてサービスを利用せざるを得ない場合もあります。そのような状況になった場合は、市区町村の窓口やケアマネージャーに相談することで、他の制度やサービスの紹介など、適切な支援を受けることができます。費用の心配やサービス内容について疑問があれば、一人で悩まずに相談することが大切です。相談することで、安心して介護保険サービスを利用できるようになり、生活の質を維持向上させることに繋がります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| サービス利用限度額 | 介護保険サービスの利用には、区分支給限度基準額と呼ばれる限度額があります。限度額を超えた分は全額自己負担となります。 |

| 限度額の決定要素 | 要介護度によって異なります。要介護度が高いほど、限度額も高くなります。 |

| 限度額の計算 | 月単位で計算されます。 |

| 限度額を超えた場合 | 超えた分の費用は全額自己負担となります。市区町村の窓口やケアマネージャーに相談することで、他の制度やサービスの紹介などの支援を受けられます。 |

| サービス利用計画 | ケアマネージャーと相談しながら、限度額内で必要なサービスを計画的に利用しましょう。 |

| 相談窓口 | 市区町村の窓口やケアマネージャーに相談できます。 |

限度額を超えた場合の自己負担

介護保険制度では、利用できるサービスの量に上限が設けられています。これは、限られた財源を有効に活用し、より多くの方にサービスが行き渡るようにするためです。この上限額のことを「区分支給限度基準額」といいます。

この区分支給限度基準額を超えてサービスを利用した場合、その超過分の費用は全額自己負担となります。例えば、月に利用できるサービスの限度額が3万円だとします。この月に4万円分のサービスを利用した場合、超過分の1万円は全て自分で支払わなければなりません。

自己負担額の発生を防ぐためには、利用状況をこまめに確認することが大切です。介護サービス事業者からは、定期的に利用明細書が提供されます。この明細書には、利用したサービスの種類や回数、そして利用金額が記載されていますので、しっかりと確認しましょう。

また、ケアマネージャー(介護支援専門員)に相談することも有効な手段です。ケアマネージャーは、利用者の状況や希望に沿って、限度額内で必要なサービスを効果的に利用するためのケアプランを作成します。ケアプランに基づいてサービスを利用することで、限度額を超えてしまい、予期せぬ自己負担が発生するリスクを減らすことができます。

ケアプランの作成にあたっては、利用者本人や家族の希望を伝えることが重要です。どのようなサービスをどのくらいの頻度で利用したいのか、日常生活で困っていることは何かなどを具体的に伝えることで、より適切なケアプランを作成してもらうことができます。また、定期的にケアマネージャーと連絡を取り合い、状況の変化や新たな要望などを伝えることも大切です。そうすることで、常に状況に合ったサービスの利用が可能になり、無駄な出費を抑えることにも繋がります。

| 介護保険サービスの利用限度額 | 超過した場合 | 自己負担額を防ぐ方法 | ケアプランの重要性 |

|---|---|---|---|

| 区分支給限度基準額という上限が設定されている。限られた財源を有効に活用し、より多くの方にサービスが行き渡るようにするため。 | 超過分の費用は全額自己負担となる。 | 利用状況をこまめに確認する(利用明細書の確認)。 ケアマネージャーに相談する。 |

利用者の状況や希望に沿って、限度額内で必要なサービスを効果的に利用するためのケアプランを作成してもらう。 利用者本人や家族の希望をケアマネージャーに伝える。 定期的にケアマネージャーと連絡を取り合い、状況の変化や新たな要望などを伝える。 |

福祉用具購入費の補助

介護保険制度では、要介護状態にある方の生活を支え、自立を促進するため、特定福祉用具の購入費用に対する補助が用意されています。この制度を利用することで、介護に必要な用具にかかる経済的な負担を軽減することができます。

特定福祉用具とは、介護保険制度において認められた、要介護者の日常生活を支援するための用具のことです。具体的には、移動を助けるための車椅子や歩行器、歩行補助杖、そして快適な睡眠を確保するための特殊寝台、体位変換を容易にするための床ずれ防止用具、排泄を助けるためのポータブルトイレなどが挙げられます。これらの用具は、要介護者の状態に合わせて適切に選択することが重要です。

特定福祉用具の購入費用に対しては、年間10万円を上限として補助が支給されます。ただし、全額補助ではなく、利用者負担も発生します。費用の1割または2割が自己負担となり、残りの9割または8割が保険給付となります。この負担割合は、要介護状態や所得に応じて変動します。例えば、要介護度が高い方や所得が低い方は、自己負担割合が軽減される場合があります。具体的な負担割合については、お住まいの市町村の窓口や介護保険の相談窓口で確認することをお勧めします。

特定福祉用具を購入する際には、事前に市町村への申請が必要です。申請手続きには、介護認定を受けていること、医師の意見書、福祉用具専門相談員のアドバイスに基づいた選定など、いくつかの要件があります。必要な書類や手続きの流れについても、市町村の窓口で確認できます。購入前にしっかりと確認し、スムーズに手続きを進めるようにしましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 制度の目的 | 要介護状態にある方の生活を支え、自立を促進するため、特定福祉用具の購入費用を補助 |

| 対象 | 要介護者 |

| 特定福祉用具の例 | 車椅子、歩行器、歩行補助杖、特殊寝台、床ずれ防止用具、ポータブルトイレなど |

| 補助額 | 年間10万円を上限として、費用の9割または8割を補助(1割または2割が自己負担) |

| 自己負担割合 | 要介護状態や所得に応じて1割または2割 |

| 申請 | 市町村への申請が必要(介護認定、医師の意見書、福祉用具専門相談員のアドバイスに基づいた選定など) |

住宅改修費の補助

介護保険制度では、高齢者が住み慣れた家で安心して暮らし続けられるように、住宅の改修費用の一部を補助する制度があります。 この制度を利用することで、バリアフリー化を進め、転倒などの事故を予防し、自立した生活を送ることを支援します。

住宅改修の対象となる工事は、手すりの取り付け、段差の解消、床材の変更、引き戸への変更、トイレや浴室の改修など、高齢者の生活のしやすさを向上させるための工事です。 具体的には、玄関や廊下、階段、居室、トイレ、浴室など、日常生活でよく使う場所に手すりを設置することで、移動の際の支えとなり、転倒の危険性を減らすことができます。また、床の段差をなくしたり、滑りにくい床材に変更することで、つまずきや滑りを防ぎます。和式トイレから洋式トイレへの変更、浴室への手すりの設置、浴槽のまたぎを低くする工事なども対象となり、高齢者が安全に、そして楽に使えるようになります。

この補助を受けるためには、まず、担当のケアマネージャー(介護支援専門員)に相談し、必要な改修内容を検討する必要があります。 ケアマネージャーは、利用者の状態や住宅の状況に合わせて、適切な改修計画を作成し、アドバイスをしてくれます。そして、必ず介護保険の指定を受けた業者に工事を依頼する必要があります。工事費用の上限額は原則として20万円で、費用の1割または2割(所得に応じて)を利用者負担とし、残りの9割または8割が補助金として支給されます。ただし、過去に同一住宅で改修工事を行い、補助を受けている場合は、その金額を差し引いた金額が支給されます。

工事完了後、市区町村の窓口に必要書類を提出し、承認を受ければ、補助金が支給されます。申請に必要な書類や手続きは、市区町村によって異なる場合があるので、事前に確認することが大切です。この住宅改修費の補助制度を活用することで、高齢者がより安全で快適な住環境で暮らし続けられるようになり、自立した生活を長く維持することに繋がります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 制度概要 | 高齢者が住み慣れた家で安心して暮らし続けられるよう、住宅改修費用の一部を補助 |

| 対象工事 | 手すりの取り付け、段差の解消、床材の変更、引き戸への変更、トイレや浴室の改修など |

| 工事箇所例 | 玄関、廊下、階段、居室、トイレ、浴室など |

| 申請手順 | 1. ケアマネージャーに相談 2. 介護保険指定業者に工事依頼 3. 工事完了後、市区町村に必要書類を提出 |

| 補助金額 | 上限額:20万円 利用者負担:1割または2割 (過去補助受給額は差し引かれる) |

適切なサービス利用計画を

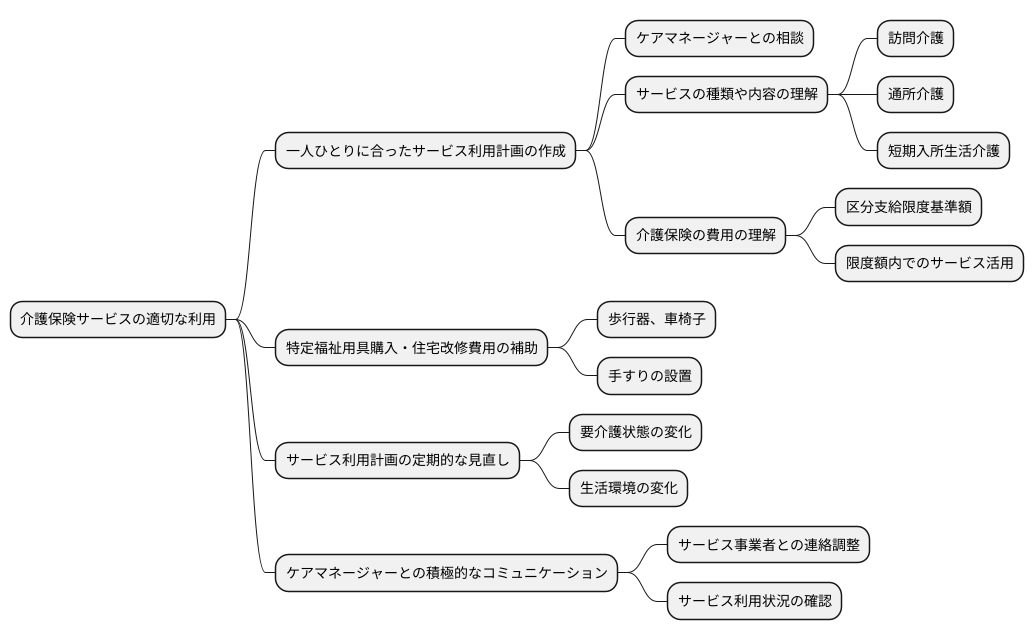

介護を必要とする方が、その人らしい生活を送るためには、介護保険サービスを適切に利用することが重要です。そのためには、ケアマネージャー(介護支援専門員)と相談しながら、一人ひとりの状況に合わせたサービス利用計画を立てることが欠かせません。

この計画を立てる際には、介護保険制度で利用できるサービスの種類や内容について理解しておくことが大切です。例えば、訪問介護や通所介護、短期入所生活介護など、様々なサービスがあります。それぞれのサービスの特徴や利用できる時間数などを把握することで、自分に合ったサービスを選択できます。また、介護保険の費用についても知っておく必要があります。介護保険サービスには、区分支給限度基準額が設定されており、利用できるサービスの費用には上限があります。限度額を超えた分は自己負担となるため、限度額内で必要なサービスを最大限に活用することが大切です。

特定福祉用具の購入費用や住宅改修費用に対する補助制度も、介護保険には含まれています。歩行器や車椅子などの福祉用具の購入や、手すりの設置などの住宅改修を行う際に、費用の一部が補助される場合があります。これらの制度を理解し、利用することで、生活の質を向上させ、負担を軽減することができます。

サービス利用計画は、一度作成したら終わりではありません。定期的にサービス利用状況を確認し、必要に応じて計画を見直すことが重要です。例えば、要介護状態の変化や、生活環境の変化などに応じて、サービスの内容や時間数などを調整する必要があります。

ケアマネージャーは、利用者の状況や希望に沿ったサービス計画の作成だけでなく、サービスを提供する事業者との連絡調整や、サービス利用状況の確認など、様々な支援を行います。そのため、ケアマネージャーとは積極的にコミュニケーションを取り、疑問点や不安な点を相談することが大切です。そうすることで、安心して介護保険サービスを利用することができます。介護保険制度を有効活用し、質の高い介護サービスを受けられるように、適切な計画と情報収集を心掛けましょう。