要介護認定の鍵、主治医意見書の重要性

介護を学びたい

先生、「主治医意見書」って介護認定の審査でどれくらい重要なんですか?

介護の研究家

とても重要だよ。コンピューターによる一次判定の結果を覆す力を持っているくらいだね。認定調査員の特記事項と一緒に、審査会が最終的な介護認定を判断する際の重要な資料となるんだ。

介護を学びたい

一次判定を覆すほどの力があるって、具体的にどういうことですか?

介護の研究家

例えば、コンピューターが軽い介護度と判定したとしても、主治医意見書で日常生活に大きな支障があると書かれていれば、より重い介護度と認定される可能性があるということだよ。要介護認定は、機械的な判断だけでなく、医師の医学的意見も重視されているんだ。

主治医意見書とは。

「介護」と「介助」について、お医者さんの意見書(正式には「主治医意見書」と言います)の役割を説明します。この意見書は、介護が必要かどうかを判断してもらうために市区町村に申請した際、市区町村が申請者の担当のお医者さんからもらうものです。この意見書には、申請者の体の病気やけがの状態、日常生活でのできること・できないこと、どんな介護や看護のサービスが必要か、その他特別な注意点などが医学的な見地から書かれています。介護が必要かどうかの判断は、調査員が家を訪ねて調べたり、コンピューターで一次判定したり、介護認定審査会で二次判定したりする手順で行われます。お医者さんの意見書は、この二次判定で使われます。調査員が気づいた特別な点と合わせて、お医者さんの意見書をもとに最終的な判断がされます。お医者さんの意見書は、コンピューターが一次判定した結果を変えるほどの力を持っている、とても大切なものなのです。

主治医意見書とは

要介護認定を受けるためには、主治医意見書が欠かせません。この書類は、お医者さんが介護を必要とする方の状態を医学的な視点から詳しく見て、本当に介護が必要かどうか、どのくらいの介護が必要なのかを判断するために作られます。

市区町村に要介護認定の申請をすると、市区町村は申請した方の担当のお医者さんに意見書を書いてもらうようにお願いをします。この意見書には、申請している方の病気や怪我の状況がどれくらいなのか、日常生活でどのくらい困っているのか、どんな介護サービスが必要なのかなど、医学の専門家だからこそ分かる詳しい情報が書かれています。

例えば、歩くのが難しいのか、食事を一人でするのが難しいのか、服を着替えるのが難しいのかなど、日常生活の中でどの動作がどの程度難しいのかが具体的に書かれます。また、これらの難しさの原因となっている病気や怪我についても説明されます。さらに、これらの状態を改善するために、どのような医療や介護が必要なのかについても、お医者さんの考えが示されます。

主治医意見書は、介護が必要な方の状況を正しく理解し、最適なケアプランを作るための大切な資料となります。ケアプランとは、介護サービスの内容や時間などを具体的に決めた計画書のことです。この計画書を作る際に、主治医意見書の内容が参考にされます。つまり、主治医意見書は、適切な介護サービスを受けるために、とても重要な役割を果たしていると言えるでしょう。

| 主治医意見書の役割 | 主治医意見書の内容 | 関係者 |

|---|---|---|

| 要介護認定のために、医師が医学的視点から被介護者の状態を判断し、介護の必要性や程度を評価する。最適なケアプラン作成のための重要な資料。適切な介護サービスを受けるために重要な役割を果たす。 | 病気や怪我の状況、日常生活の困難度、必要な介護サービス、困難な動作とその程度、原因となる病気や怪我、状態改善に必要な医療や介護 | 被介護者、医師(主治医)、市区町村 |

意見書の内容と役割

意見書は、介護が必要な状態かどうかを判断するための大切な書類です。この書類は、ただ病気を診断するだけの診断書とは違います。病気や怪我の状態だけでなく、日常生活での困りごとや、どのくらい介護が必要なのかを専門家の立場から詳しく説明するものです。

意見書には、まずどのような病気や怪我をしているのか、その原因や今の状態、そしてこれからの治療方針が書かれます。例えば、骨折や脳卒中といった病気や怪我の名前だけでなく、いつからどのように症状が現れ、どのように変化してきたのか、そして今後どのような治療を行う予定なのかが具体的に書かれます。

次に、日常生活での様子が詳しく書かれます。具体的には、食事、入浴、トイレ、着替えといった毎日の生活で、どの程度自分でできるのか、どれくらい人の助けが必要なのかが記録されます。一人でできるのか、少し手伝えばできるのか、それとも全くできないのか、といった細かい状況が自立度の評価として記録されます。

さらに、認知機能の状態についても書かれます。これは、周りの状況を理解したり、自分の意思を伝えたり、物事を記憶したりする能力のことです。例えば、日付や場所がわかるか、家族を認識できるか、簡単な計算ができるかといったことが評価され、日常生活にどの程度影響が出ているのかが記録されます。

これらの情報は、介護の必要性を判断する上で非常に重要です。意見書をもとに、どの程度の介護が必要なのか、どのようなサービスが必要なのかが決められます。そのため、医師は患者さんを丁寧に診察し、必要な情報を正確に書く責任があります。そして、患者さんや家族も、日常生活の様子や困っていることを医師にきちんと伝えることが大切です。

| 項目 | 内容 | 重要性 |

|---|---|---|

| 病気や怪我の情報 | 病名、原因、現状、治療方針など | 介護の必要性を判断するために非常に重要 |

| 日常生活の様子 | 食事、入浴、トイレ、着替えなどにおける自立度 | |

| 認知機能の状態 | 状況理解、意思伝達、記憶力など | |

| 意見書全体の役割 | 介護が必要な状態かを判断する | |

| 医師の責任 | 患者を丁寧に診察し、必要な情報を正確に書く | 意見書作成における重要な役割 |

| 患者・家族の役割 | 日常生活の様子や困っていることを医師に伝える |

認定審査における重要性

要介護認定は、適切な介護サービスを受けるために必要な手続きです。この認定を受けるための審査は、大きく分けて二段階で行われます。まず最初の段階である一次判定は、コンピューターシステムを用いて行われます。認定調査員が家庭訪問などを通して集めた情報をもとに、コンピューターが自動的に要介護度を判定します。この一次判定は、全国どこでも同じ基準で判定できるという利点がありますが、画一的な判断となるため、申請者一人ひとりの状況を詳しく反映することが難しい場合もあります。例えば、持病による痛みや精神的なつらさなどは、数字だけでは捉えきれない部分が多くあります。

そこで、次の段階である二次判定では、介護認定審査会がよりきめ細やかな審査を行います。審査会は、医師が書いた意見書や認定調査員が気づいたことなどを参考に、一次判定の結果を再検討します。特に医師の意見書は、一次判定の結果を変えるだけの力を持つこともあり、要介護認定の最終決定に大きな影響を与えます。例えば、コンピューターでは判断できない認知症の進行状況や、日常生活にどの程度支障が出ているかなど、医師の専門的な見解が重要になります。また、認定調査員が実際に申請者と接する中で気づいた、生活上の困りごとや支援が必要な場面なども、審査会では重要な情報として扱われます。このように、二次判定は、様々な情報を総合的に判断することで、より申請者に合った適切な介護度を決定するための重要な役割を担っていると言えるでしょう。

| 判定段階 | 方法 | 特徴 | 課題 |

|---|---|---|---|

| 一次判定 | コンピューターシステムによる自動判定 | 全国統一基準による公平な判定 | 個々の状況の反映が難しい(痛みやつらさなど数値化困難な要素) |

| 二次判定 | 介護認定審査会による審査(医師意見書、認定調査員記録等を参考) | きめ細やかな審査、個々の状況への配慮(医師の専門的見解、生活状況の把握など) | – |

主治医との連携

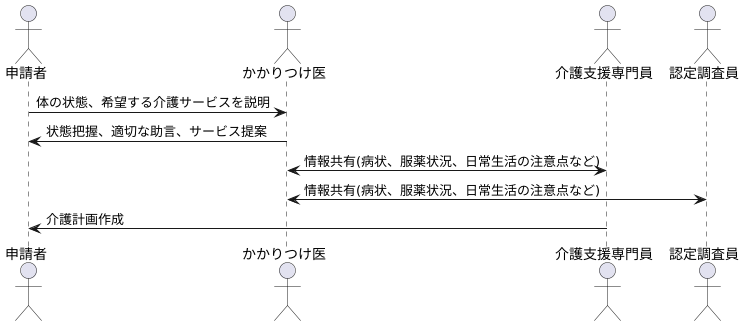

要介護認定を滞りなく進めるには、普段からかかりつけ医と良い関係を築いておくことがとても大切です。

申請する人は、自分の体の状態やどのような介護サービスを受けたいのかを、かかりつけ医によく説明する必要があります。例えば、日常生活でどのような動作が難しくなっているのか、家事や外出にどの程度の手伝いが必要なのかなどを具体的に伝えることで、かかりつけ医は状態を正しく把握できます。

かかりつけ医は、申請者の状態を丁寧に把握し、適切な助言や支えをする役割を担います。病状だけでなく、日常生活の状況も考慮した上で、どのような介護サービスが適しているのかを一緒に考え、申請者にとって最適な提案をすることが重要です。

さらに、介護支援専門員や認定調査員とも連携し、必要な情報を共有することで、より実効性のある介護計画を作ることができます。例えば、かかりつけ医は、申請者の病状や服薬状況、日常生活での注意点などを介護支援専門員や認定調査員に伝えることで、よりきめ細やかな介護計画の作成に役立ちます。

かかりつけ医と申請者、そして介護に関わる人たちが協力し合うことで、申請者の生活の質を高める適切な介護サービスの提供が実現します。例えば、定期的な訪問診療や健康管理のアドバイス、リハビリテーションの提案など、かかりつけ医の専門的な知識と経験は、介護サービスの内容を充実させる上で欠かせません。

申請者は、自分の状態や希望を伝え、かかりつけ医の助言を聞きながら、積極的に介護サービスの利用について検討していくことが大切です。かかりつけ医との良好な関係は、安心して生活を送るための大きな支えとなるでしょう。

まとめ

要介護認定を受けるには、主治医意見書が欠かせません。この書類は、お医者さんが申請者の状態を医学的な視点から詳しく評価し、適切な介護サービスにつなげる大切な役割を担っています。

要介護認定の審査では、主治医意見書の内容が大きな影響力を持ちます。場合によっては、一次判定の結果を変える力さえ秘めているのです。そのため、申請する側も、書く側も、正確な情報をやり取りすることが重要になります。

申請者は、自分の体の状態や困っていることをお医者さんにきちんと伝えるようにしましょう。些細なことでも、日常生活に影響があれば、遠慮なく相談することが大切です。包み隠さず話すことで、お医者さんはより的確な意見書を作成できます。

お医者さんは、申請者の状態を丁寧に詳しく書く必要があります。例えば、歩くのがどれくらい大変か、食事や着替え、トイレなどにどれくらい介助が必要かなど、具体的な状況を記載します。医学的な専門用語だけでなく、誰にでも分かりやすい言葉で表現することも大切です。

申請者とお医者さんの間でスムーズな意思疎通を図り、必要な情報を共有することで、より良い介護サービスの提供につながります。介護を必要とする人が、適切な支援を受けられるよう、主治医意見書は重要な役割を果たしていると言えるでしょう。

| 誰が | 何をする | 目的 |

|---|---|---|

| 要介護認定の申請者 | 自分の体の状態や困っていることを医師に伝える | 正確な情報に基づいた主治医意見書の作成 |

| 医師 | 申請者の状態を丁寧に詳しく書き、誰にでも分かりやすい言葉で表現する | 要介護認定の審査、適切な介護サービスの提供 |