寝たきり高齢者の現状と課題

介護を学びたい

先生、「寝たきり」ってよく聞く言葉ですが、介護と介助の場面でどのように使われているのでしょうか?

介護の研究家

良い質問ですね。「寝たきり」は、長期間にわたって床に就いたままで、起き上がったり自由に動いたりすることが難しい状態を指します。6ヶ月以上寝ている状態が続くと「寝たきり」と判断されることが多いですが、明確な定義はありません。厚生労働省が定めた「寝たきり度」という基準も参考にされます。

介護を学びたい

なるほど。6ヶ月以上というのは目安なんですね。寝たきり度というのは、どのように評価されるのですか?

介護の研究家

寝たきり度は、日常生活における動作の自立度を評価することで判定されます。例えば、食事や排泄、着替えなどを自分で行えるか、介助が必要か、全くできないかといった項目で評価し、寝たきりの状態を段階的に分類します。この評価によって、必要な介護や介助の内容を決めるのに役立ちます。

寝たきりとは。

「介護」と「介助」という言葉に関して、『寝たきり』について説明します。『寝たきり』とは、はっきりとした定義はありませんが、だいたい六か月以上、寝ている状態のことを指します。厚生労働省が定めた『寝たきり度』という基準もあります。

寝たきりの定義

寝たきりとは、病気やけが、老化など、様々な理由で日常生活での動作が難しくなり、寝ている時間が長くなった状態のことを指します。決まった定義はありませんが、一般的には寝たままの状態が6か月以上続く場合を寝たきりと言います。

寝たきりの状態は、単に寝ている時間の長さだけでなく、日常生活における自立度も重要な要素です。例えば、食事やトイレ、着替え、入浴といった基本的な動作を、どの程度自分自身で行うことができるかによって、寝たきりの程度が判断されます。厚生労働省は「寝たきり度」という基準を設けており、日常生活動作の能力に応じて「自立」「要支援」「要介護」の段階に分けられています。

この寝たきり度は、食事、排泄、移動といった日常生活動作をどの程度自分で行えるかを評価することで判定されます。具体的には、食事では箸やスプーンを使って自分で食べることができるか、排泄ではトイレまで自分で移動し、用を足した後、衣服の着脱を自分で行えるか、移動では一人で歩いたり、車椅子を自分で操作できるかといった点を確認します。これらの動作が困難な場合は、介護の手を借りる必要が生じ、寝たきり度が高くなります。

寝たきりになると、身体の機能が低下するだけでなく、精神的な負担も大きくなります。体を動かす機会が減ることで、筋肉や骨が弱くなり、体力や免疫力が低下しやすくなります。また、社会との接触が少なくなることで、孤独感や不安感を抱える方もいます。そのため、寝たきり状態は高齢者本人にとってだけでなく、介護を担う家族にとっても大きな課題となっています。適切な介護やリハビリテーションを通じて、寝たきり状態の悪化を防ぎ、生活の質を維持することが重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 寝たきり | 病気、怪我、老化などで日常生活動作が難しくなり、寝ている時間が長くなった状態(一般的に6か月以上) |

| 寝たきり度判定基準 | 日常生活における自立度(食事、トイレ、着替え、入浴などの基本動作をどの程度自分で行えるか) |

| 寝たきり度の段階 | 自立、要支援、要介護 |

| 寝たきり度評価項目 | 食事(箸やスプーンの使用)、排泄(トイレへの移動、用足し、着脱)、移動(歩行、車椅子操作) |

| 寝たきりの影響 |

|

| 寝たきりへの対策 | 適切な介護とリハビリテーションによる悪化防止と生活の質の維持 |

寝たきりの原因

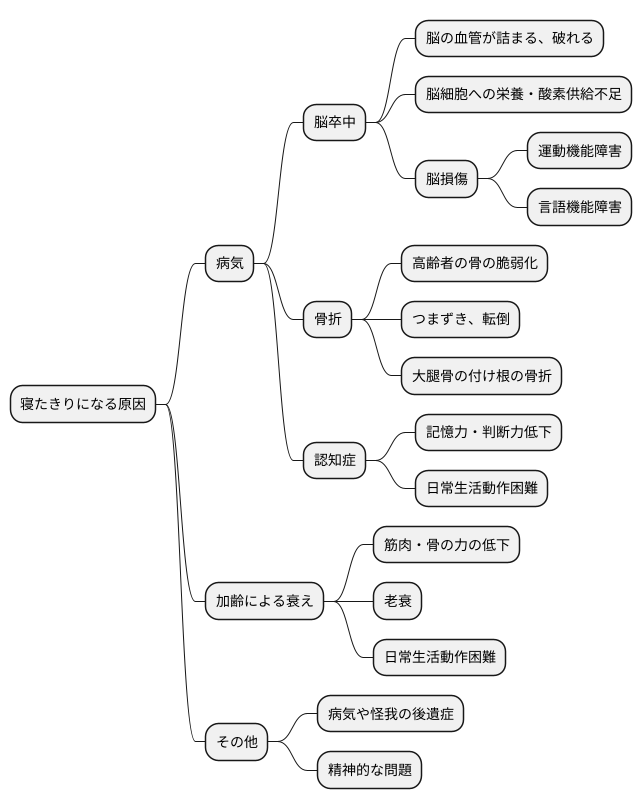

寝たきりになる原因は実に様々ですが、大きく分けて病気によるものと、加齢による衰えが原因となるものがあります。病気の中でも代表的なものは脳卒中です。脳の血管が詰まったり破れたりすることで、脳の細胞に栄養や酸素が届かなくなり、脳が傷ついてしまいます。この脳の損傷によって、身体を動かす機能や言葉を話す機能などがうまく働かなくなり、寝たきりになってしまうことがあります。

また、骨折も寝たきりの大きな原因の一つです。特に高齢になると骨がもろくなり、ちょっとしたつまずきや転倒でも骨折しやすくなります。骨折すると、痛みのため動くことが難しくなり、そのまま寝たきりになってしまうことがあります。大腿骨の付け根の骨折は、寝たきりに直結しやすいので特に注意が必要です。

認知症も寝たきりの原因となります。認知症になると、記憶力や判断力が低下し、次第に日常生活を送ることが難しくなります。最初は一人でトイレに行けたり、着替えができたりしても、病気が進むにつれて、誰かの助けが必要になり、最終的には寝たきりになってしまうこともあります。

加齢に伴う体の衰えも、寝たきりの原因となります。歳をとるにつれて、筋肉や骨の力が弱くなり、歩くことや起き上がること、食事をすることなど、日常生活の動作が難しくなることがあります。このような状態を老衰と言います。老衰は、特定の病気が原因ではなく、自然な体の変化によって起こるものです。

これらの主な原因以外にも、病気や怪我の後遺症、心に問題を抱えている場合なども寝たきりの原因となることがあります。寝たきりの状態は、本人だけでなく、家族にも大きな負担をかけるため、日頃から予防を心がけることが大切です。バランスの良い食事や適度な運動、定期的な健康診断などで、健康な状態を維持するようにしましょう。また、転倒しないように家の中の環境を整えたり、手すりや杖などの福祉用具を使うことも効果的です。

寝たきりの予防

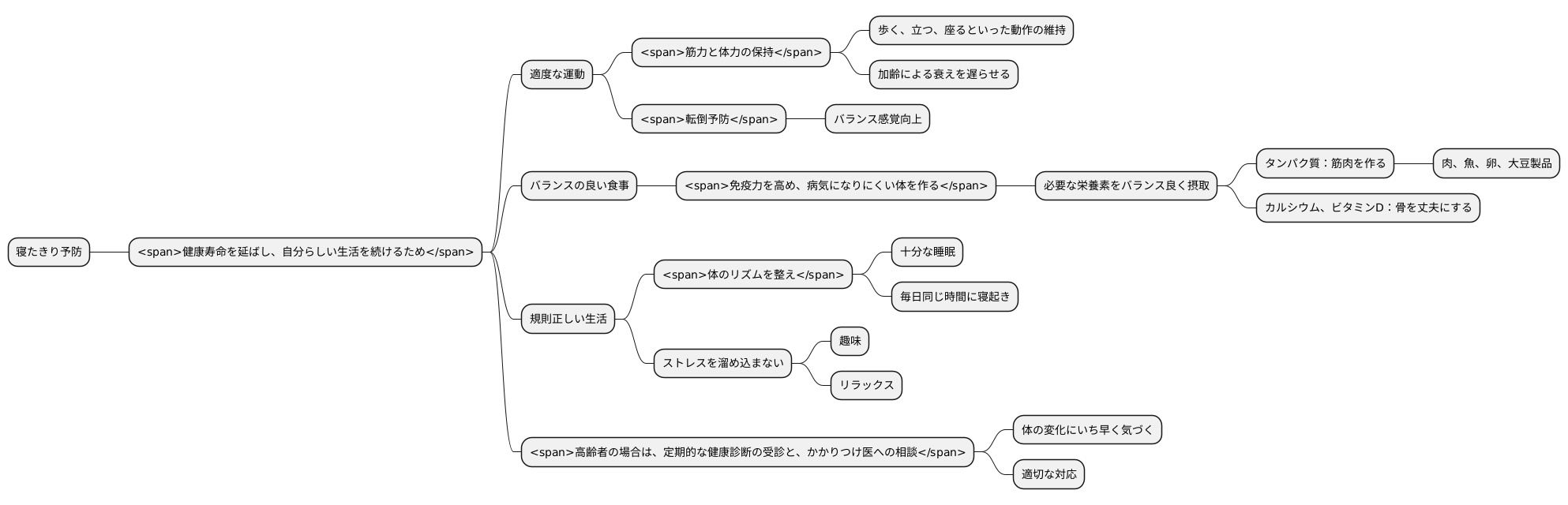

寝たきりの予防は、健康寿命を延ばし、自分らしい生活を続けるために非常に重要です。寝たきりになってしまうと、日常生活の様々な活動が制限され、心身ともに大きな負担がかかります。それを防ぐためには、日頃からの心掛けが大切です。

まず、適度な運動は寝たきり予防の柱となります。歩く、立ち上がる、座るといった基本的な動作を維持するために、筋力と体力の保持は欠かせません。毎日少しでも体を動かすことで、これらの能力を維持し、加齢による衰えを遅らせることができます。散歩や軽い体操など、無理のない範囲で継続することが重要です。また、運動は転倒予防にも効果的です。バランス感覚が向上し、転倒のリスクを減らすことができます。

次に、バランスの良い食事にも気を配りましょう。体に必要な栄養素をバランス良く摂取することで、免疫力を高め、病気になりにくい体を作ることができます。特に、タンパク質は筋肉を作るために不可欠な栄養素です。肉、魚、卵、大豆製品など、良質なタンパク質を積極的に摂り入れましょう。また、カルシウムやビタミンDは骨を丈夫にするためにも重要です。

規則正しい生活を送ることも、寝たきり予防に繋がります。十分な睡眠時間を確保し、毎日同じ時間に寝起きすることで、体のリズムを整え、自律神経のバランスを保つことができます。また、ストレスを溜め込まないことも大切です。趣味やリラックスできる活動を取り入れることで、心身の健康を維持しましょう。

さらに、高齢者の場合は、定期的な健康診断の受診と、かかりつけ医への相談が重要です。体の変化にいち早く気づき、適切な対応をすることで、寝たきりになるリスクを減らすことができます。健康診断で異常が見つかった場合は、医師の指示に従い、適切な治療を受けましょう。

寝たきりの介護

寝たきりになると、日常生活の様々な場面で介助が必要になります。寝たきりの状態は人それぞれ異なり、必要な介助の内容も変わってきます。寝たきりの度合いが軽い方であれば、一部の動作の介助のみで済む場合もありますが、全く体を動かせない方の場合は、食事、排泄、入浴、着替えといった日常生活のあらゆる場面で介助が必要になります。

食事の介助では、誤嚥を防ぐために、食べやすい大きさに刻んだり、とろみをつけたりするなどの工夫が重要です。また、本人の食欲や嗜好に合わせた食事を提供することで、食事の楽しみを維持することも大切です。排泄の介助では、オムツ交換だけでなく、排泄のリズムを把握し、トイレ誘導を行うことで、本人の尊厳を保つよう努めます。

入浴の介助は、安全に配慮しながら、清潔を保つことが重要です。湯温や室温に気を配り、転倒や溺水などの事故を防ぐために、常に付き添いが必要です。着替えの介助では、皮膚への摩擦や刺激を最小限にするよう、柔らかな素材の衣類を選び、丁寧に動作を行います。

寝たきりの方は、褥瘡(床ずれ)ができやすい状態にあります。褥瘡を予防するためには、2時間おきなど、定期的に体位変換を行い、皮膚への圧迫を軽減することが不可欠です。また、皮膚を清潔に保ち、乾燥を防ぐことも重要です。

口腔ケアは、口臭や感染症の予防だけでなく、誤嚥性肺炎の予防にも繋がります。歯磨きだけでなく、口腔内を清潔に保つためのケアも大切です。

寝たきりの方の介護は、肉体的にも精神的にも大きな負担がかかります。家族だけで抱え込まず、地域包括支援センターやケアマネジャーに相談し、介護サービスの利用を検討するなど、周りの協力を得ながら、介護に取り組むことが大切です。

| 生活場面 | 介助のポイント |

|---|---|

| 食事 |

|

| 排泄 |

|

| 入浴 |

|

| 着替え |

|

| 体位変換 |

|

| 口腔ケア |

|

| その他 |

|

社会的な支援

寝たきり状態にある高齢者とそのご家族を支える取り組みは、社会全体で重要な役割を担っています。公的な支援制度の中心となる介護保険制度では、要介護認定を受けた高齢者の方々に対し、多様なサービスが提供されています。

在宅での生活を支える訪問介護では、ホームヘルパーがご自宅を訪問し、入浴や排泄、食事といった日常生活における介助を行います。高齢者の方々は住み慣れた環境で、必要な時に必要な介助を受けることができます。また、介護を行うご家族の負担を軽減する上でも大きな役割を果たしています。

日帰りで利用できる通所介護は、デイサービスセンターなどで提供されています。ここでは、入浴や食事の提供に加え、他の利用者との交流やレクリエーションを楽しむことができます。高齢者の方々の心身機能の維持・向上、そして社会との繋がりを保つ場として重要な役割を担っています。

短期間の入所サービスである短期入所生活介護(ショートステイ)は、ご家族が旅行や冠婚葬祭などで一時的に介護ができない場合などに利用できます。施設で一定期間、宿泊しながら介護を受けることで、ご家族の休息やリフレッシュにも繋がります。また、高齢者の方にとっては、新たな環境での生活体験を通して気分転換をする機会にもなります。

介護保険制度以外にも、各自治体独自の支援制度が設けられている場合があります。例えば、福祉用具の貸し出しや住宅改修への助成など、地域によって様々なサービスが提供されています。これらの制度を有効に活用することで、寝たきり高齢者とそのご家族が安心して生活できる環境づくりに繋がります。地域の窓口に相談し、必要な情報を得るようにしましょう。

寝たきり状態にある高齢者とそのご家族が、地域社会で安心して暮らせるよう、社会全体で支える体制の充実が、今後ますます重要になっていくでしょう。

| サービス | 内容 | メリット |

|---|---|---|

| 訪問介護 | ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴・排泄・食事などの介助を行う |

|

| 通所介護(デイサービス) | 日帰りで利用できる。入浴・食事の提供、レクリエーション、他者との交流 |

|

| 短期入所生活介護(ショートステイ) | 短期間の入所サービス。宿泊しながら介護を受ける |

|

| 各自治体独自の支援制度 | 福祉用具の貸し出し、住宅改修への助成など | 地域によって様々なサービスを受けられる |

まとめ

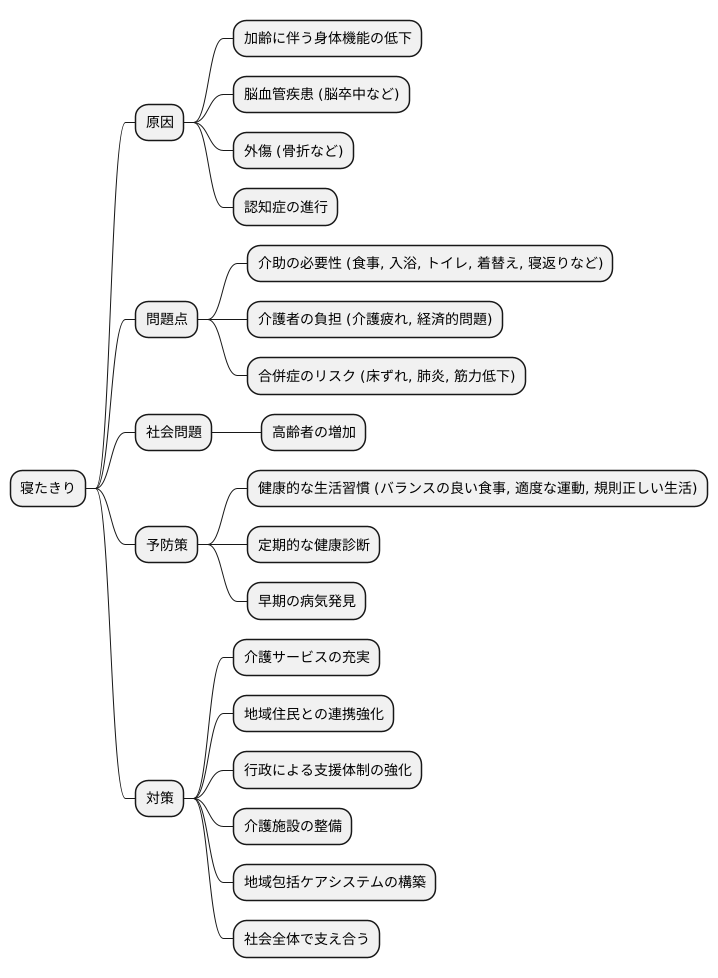

寝たきりの状態とは、病気やけがなどによって、身の回りのことが自分でできず、常にベッドで過ごさなければならない状態を指します。その原因は実に様々で、加齢に伴う身体機能の低下、脳卒中などの脳血管疾患、骨折などの外傷、認知症の進行などが挙げられます。特に高齢化が進む現代社会においては、寝たきりになる高齢者の増加は深刻な社会問題となっています。

寝たきりになってしまうと、日常生活の様々な場面で介助が必要になります。食事や入浴、トイレへの移動、着替えといった基本的な動作だけでなく、寝返りや体位変換といったことも一人では難しくなります。そのため、家族や介護者の負担は大きく、介護疲れや経済的な問題にもつながることがあります。また、寝たきり状態が長引くと、床ずれや肺炎、筋力低下などの合併症のリスクも高まります。

こうした寝たきりの状態を予防するためには、日頃から健康に気を配り、バランスの良い食事を摂ること、適度な運動を続けること、規則正しい生活習慣を維持することが大切です。若い頃から健康的な生活習慣を身につけることで、将来寝たきりになるリスクを減らすことができます。また、定期的な健康診断を受け、早期に病気を発見することも重要です。

さらに、社会全体で寝たきり高齢者とその家族を支える仕組みを整える必要もあります。介護サービスの充実や、地域住民との連携強化を通じて、寝たきり高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる環境づくりが求められます。行政による支援体制の強化、介護施設の整備、地域包括ケアシステムの構築など、様々な取り組みを進めることで、誰もが安心して老後を過ごせる社会を目指していく必要があります。高齢者が健康で、生きがいを感じながら生活できるよう、社会全体で支え合うことが大切です。