自分らしい暮らしの支え

介護を学びたい

先生、「ライフスタイル」という言葉がよく分かりません。介護や介助とどう関係するのですか?

介護の研究家

いい質問だね。「ライフスタイル」とは、普段の生活の仕方、つまり暮らしぶりのことだよ。例えば、朝早く起きて散歩するのが日課の人もいれば、夜遅くまで読書するのが好きな人もいる。それぞれの人の暮らし方のことだね。

介護を学びたい

なるほど、人それぞれですね。それが介護や介助とどう関係するのでしょうか?

介護の研究家

介護や介助が必要な状態になっても、それまでの生活の仕方をできるだけ続けられるように支援するのが大切なんだ。例えば、毎朝散歩していた人が、足腰が弱くなって一人で歩けなくなっても、介助があれば散歩を続けられるかもしれない。そういう風に、その人の「ライフスタイル」を尊重した支援をすることが重要なんだよ。

ライフスタイルとは。

「介護」と「介助」について、『生活様式』という言葉があります。これは、介護保険において、要介護状態や要支援状態になっても、高齢者が住み慣れた地域で、それまでの暮らし方を大きく変えることなく、自分の力で生活できるように、様々なサービスで支えることを目指す考え方のことです。

暮らしの支えとなる介護保険

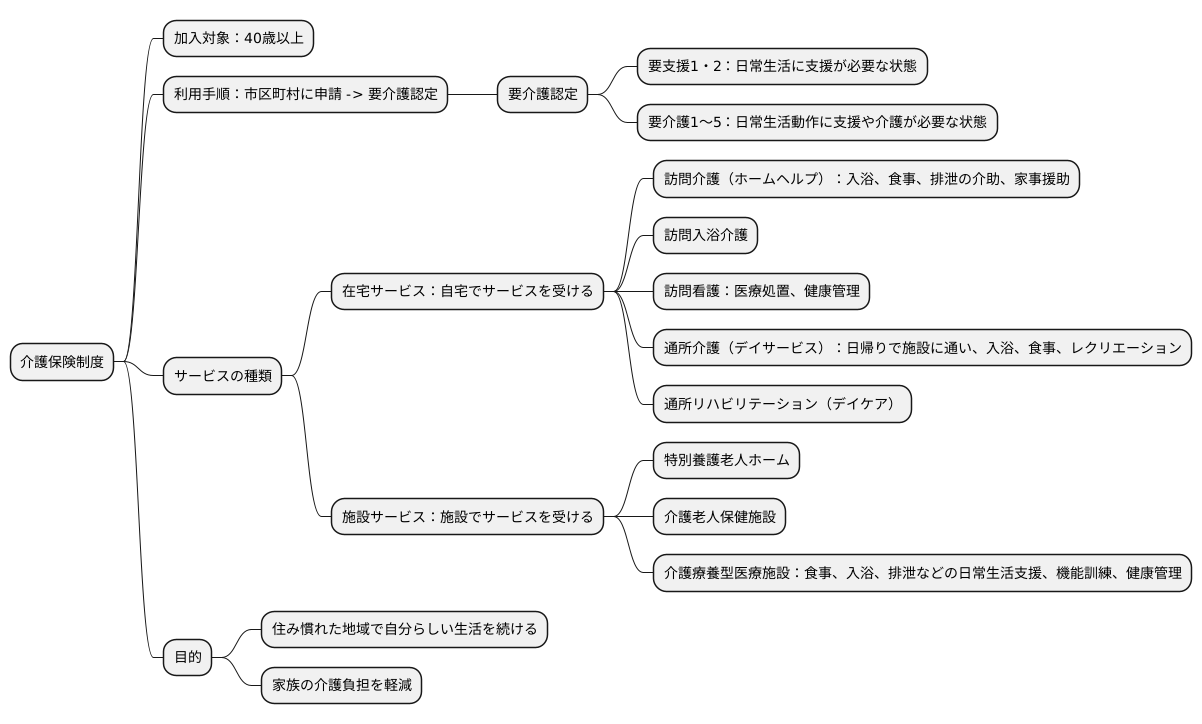

人は誰でも年を重ね、体が弱ってくるものです。歳を重ねても、住み慣れた家で、これまで通りの暮らしを続けたいと願うのは当然のことでしょう。そんな願いを叶えるための大きな支えとなるのが、介護保険制度です。介護保険は、社会全体で高齢者の暮らしを支えるための仕組みであり、40歳以上の人が加入する社会保険制度の一つです。

介護保険を利用するには、まず市区町村の窓口に申請し、要介護認定を受ける必要があります。認定調査の結果、日常生活にどの程度の支援が必要かによって、「要支援1・2」または「要介護1~5」の区分に認定されます。要支援状態とは、まだ介護が必要な状態ではないものの、日常生活に支援が必要な状態です。一方、要介護状態とは、入浴や食事、排泄などの日常生活動作に、ある程度の支援や介護が必要な状態を指します。

介護保険のサービスは多岐に渡り、自宅でサービスを受ける在宅サービスと、施設でサービスを受ける施設サービスがあります。在宅サービスには、訪問介護(ホームヘルプ)、訪問入浴介護、訪問看護、通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)などがあります。ホームヘルパーが自宅を訪問して、入浴や食事、排泄の介助、掃除や洗濯などの家事援助を行うサービスや、看護師が自宅を訪問して、医療的な処置や健康管理を行うサービスなどがあります。また、日帰りで施設に通い、入浴や食事、レクリエーションなどのサービスを受けるデイサービスもあります。

施設サービスには、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設などがあります。これらの施設では、食事や入浴、排泄などの日常生活の支援だけでなく、機能訓練や健康管理なども提供されます。介護保険を利用することで、様々なサービスを受けながら、住み慣れた地域で自分らしい生活を続けることができます。また、介護をする家族の負担を軽減することにも繋がります。介護は肉体的にも精神的にも大きな負担となるため、介護保険サービスを利用することで、家族の負担を和らげ、高齢者と家族がより良い関係を築く助けとなります。

自分らしい暮らしの継続

高齢期を迎えても、住み慣れた地域で、それまでの生活を続けたいと願う人は多いでしょう。介護保険制度は、このような高齢者の願いを叶えるための様々なサービスを提供しています。介護保険制度の目的は、高齢者が可能な限り自立した日常生活を送れるよう支援することです。

在宅サービスは、自宅で必要な支援を受けられるサービスです。例えば、入浴や食事、排泄などの介助が必要な場合、訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅に訪問し、必要な支援を行います。また、看護師による医療的なケアが必要な場合は、訪問看護サービスを利用できます。これらのサービスを利用することで、家族の負担を軽減しながら、自宅での生活を続けることができます。

施設に通ってサービスを受けることも可能です。通所サービス(デイサービス)では、日帰りで施設に通い、食事や入浴、機能訓練などのサービスを受けることができます。他の利用者と交流する機会も得られ、心身のリフレッシュにも繋がります。また、短期間施設に宿泊する短期入所サービス(ショートステイ)は、家族の病気や旅行などの際に利用できます。

介護保険制度では、住宅改修や福祉用具の購入・レンタル費用への補助もあります。住宅改修では、手すりの設置や段差の解消など、自宅での生活をより安全で快適にするための改修工事が行えます。福祉用具は、車椅子や歩行器、ベッドなど、日常生活を支援するための道具です。これらの補助を活用することで、より安心して生活を送ることができます。

このように、介護保険制度は多様なサービスを提供することで、高齢者が住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを続けられるよう支援しています。利用者の状態や希望に応じて、サービスを柔軟に組み合わせることが可能です。ケアマネジャー(介護支援専門員)に相談することで、自分に合ったサービス計画を作成してもらうことができます。

| サービスの種類 | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 在宅サービス | 訪問介護(ホームヘルパーによる入浴・食事・排泄介助)、訪問看護 | 家族の負担軽減、自宅での生活継続 |

| 通所サービス(デイサービス) | 日帰りで施設に通い、食事・入浴・機能訓練、他利用者との交流 | 心身のリフレッシュ |

| 短期入所サービス(ショートステイ) | 短期間の施設宿泊 | 家族の病気・旅行時等の対応 |

| 住宅改修 | 手すりの設置、段差の解消 | 自宅での生活を安全・快適に |

| 福祉用具購入・レンタル | 車椅子、歩行器、ベッド等の貸与・購入 | 日常生活の支援 |

地域でのつながりの維持

住み慣れた地域で暮らし続けることは、高齢者の方々にとって、かけがえのない財産であるこれまでの地域とのつながりを保つ上でとても大切です。長年暮らしてきた場所には、顔なじみの商店の人や近所の人など、気のおけない仲間がいます。このような社会とのつながりは、高齢者の方々の心の支えとなり、孤立を防ぐ大きな力となります。

地域での活動や交流への参加は、社会とのつながりを維持する上で有効な手段です。例えば、地域の趣味のサークルやボランティア活動に参加することで、新しい人間関係を築き、生活に張りを与えることができます。また、地域の行事や催しに参加することで、地域社会の一員としての役割を感じ、生きがいを持つことにもつながります。

介護保険制度は、高齢者の方々が地域で暮らし続けられるよう、様々なサービスを提供しています。その中でも、通所サービスは、日帰りで施設に通い、他の利用者や職員と交流しながら、食事や入浴、機能訓練などのサービスを受けることができます。これは、社会的なつながりを築き、心身の活性化を促す上で役立ちます。また、地域密着型サービスは、それぞれの地域に住む人々の様々な要望に応じた柔軟なサービスを提供することで、高齢者の方々の地域での生活を支えています。例えば、住み慣れた自宅で必要な時に必要なサービスを受けられる訪問介護や、少人数で共同生活を送るグループホームなどがあります。これらのサービスは、高齢者の方々が地域で安心して暮らし続けられるよう、きめ細やかな支援を提供しています。

さらに、地域包括支援センターは、高齢者の方々やその家族にとって心強い味方です。介護に関する相談はもちろんのこと、地域の様々な情報提供や社会参加の支援など、幅広いサポートを行っています。これらの支援を活用することで、高齢者の方々は地域社会とのつながりをより一層深め、より豊かな生活を送ることができます。人生経験豊富な高齢者の方々が地域で活躍することは、地域社会全体の活性化にもつながります。

高齢者の方々が地域で安心して、そして生き生きと暮らし続けられるよう、様々な支援策が用意されています。ぜひ、これらの制度やサービスを積極的に活用し、地域とのつながりを大切にしていきましょう。

| テーマ | 内容 | 具体例 |

|---|---|---|

| 地域とのつながりの重要性 | 高齢者にとって、住み慣れた地域で暮らし続けることは、これまでの地域とのつながりを保つ上で大切。社会とのつながりは心の支えとなり、孤立を防ぐ。 | 顔なじみの商店の人、近所の人 |

| 地域活動・交流の参加 | 社会とのつながりを維持する有効な手段。新しい人間関係を築き、生活に張りを与える。地域社会の一員としての役割を感じ、生きがいを持つことにつながる。 | 趣味のサークル、ボランティア活動、地域の行事 |

| 介護保険制度による支援 | 高齢者が地域で暮らし続けられるよう様々なサービスを提供。 | 通所サービス:日帰りで施設に通い、食事、入浴、機能訓練などのサービスを受ける。 地域密着型サービス:それぞれの地域に住む人々の要望に応じた柔軟なサービスを提供。 |

| 地域密着型サービスの例 | 高齢者が地域で安心して暮らし続けられるよう、きめ細やかな支援を提供。 | 訪問介護:住み慣れた自宅で必要な時に必要なサービスを受けられる。 グループホーム:少人数で共同生活を送る。 |

| 地域包括支援センターの役割 | 高齢者や家族の心強い味方。幅広いサポートを行う。 | 介護に関する相談、地域の情報提供、社会参加の支援 |

| まとめ | 様々な支援策を活用し、地域とのつながりを大切にすることで、高齢者が地域で安心して生き生きと暮らし続けられる。 | – |

サービスの利用方法

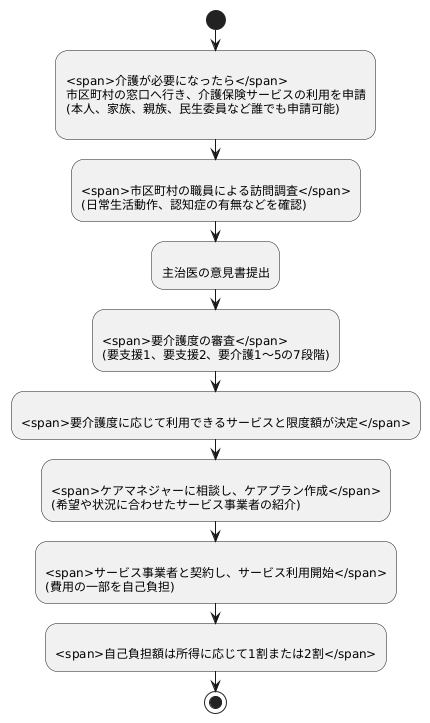

介護が必要になったとき、まず市区町村の窓口へ行き、介護保険サービスの利用を申請する必要があります。この申請手続きは、本人だけでなく、家族や親族、民生委員など、誰でも行うことができます。申請書には、氏名や住所、現在の状況などを記入します。

申請後、市区町村の職員による訪問調査が行われます。調査では、食事や入浴、移動などの日常生活動作がどの程度できるか、また、認知症の有無などを確認します。併せて、主治医による意見書も提出が必要です。訪問調査の結果と意見書を基に、どの程度の介護が必要か審査が行われ、要支援1、要支援2、要介護1から要介護5までの7段階の区分に分けられます。この区分を要介護度と言い、要介護度に応じて利用できるサービスの種類や限度額が定められています。

要介護度が決定すると、介護支援専門員、いわゆるケアマネジャーに相談し、ケアプランを作成します。ケアプランとは、どのようなサービスをどれくらいの頻度で利用するかをまとめた計画書です。ケアマネジャーは、利用者の希望や状況に合わせ、適切なサービス事業者を紹介してくれます。

ケアプランに基づいて、サービス事業者と契約を結び、サービスの利用を開始します。サービスの利用には、費用の一部を自己負担する必要があります。自己負担額は、所得に応じて1割または2割です。残りは介護保険から支払われます。

サービスの内容や費用、手続きなど、わからないことは市区町村の窓口や地域包括支援センターで相談できます。気軽に相談してみましょう。また、厚生労働省のホームページなど、インターネットでも様々な情報を手に入れることができます。

誰もが安心して暮らせる社会を目指して

誰もが安心して暮らせる社会を目指して、介護保険制度は重要な役割を担っています。この制度は、高齢者が住み慣れた地域で、自分らしく生活を送れるように支援するためのものです。制度の仕組みや利用方法を正しく理解することで、高齢者だけでなく、支える家族も安心して暮らせることができます。

少子高齢化が進む現代社会において、介護保険制度の重要性はますます高まっています。誰もが安心して暮らせる社会を実現するためには、この制度をより充実させていく必要があります。今後、ますます増加する高齢者の方々、そして多様化する一人一人のニーズにきめ細かく対応していくことが求められます。

介護を支える人材の確保と育成も、重要な課題です。質の高い介護を提供するためには、専門的な知識と技術を持った人材が必要です。介護の仕事に従事する人々が働きがいを感じ、長く続けられるような環境づくりが不可欠です。これらの課題を解決していくことで、高齢者が安心して地域で生活できる、支え合いの社会を築いていくことができます。

介護保険制度は、社会の変化に合わせて常に進化を続けています。制度の内容が変更されたり、新しいサービスが追加されることもあります。常に最新の情報を確認し、制度を正しく理解することが大切です。自分や家族にとってどのようなサービスが最適なのかを考え、上手に利用することで、より豊かで安心できる生活を送ることができるはずです。介護が必要になった時、どこに相談すれば良いのか、どのようなサービスを受けられるのかなどを事前に知っておくことで、いざという時に慌てずに済みます。地域包括支援センターなどに相談すれば、様々な情報を提供してくれます。制度を理解し、積極的に活用することで、誰もが安心して暮らせる社会の実現に貢献できるはずです。

| テーマ | 内容 |

|---|---|

| 介護保険制度の役割 | 高齢者が住み慣れた地域で、自分らしく生活を送れるように支援する。 |

| 少子高齢化と介護保険 | 制度の重要性が増し、高齢者の増加と多様化するニーズへの対応が必要。 |

| 介護人材の確保と育成 | 質の高い介護提供には専門人材が必要。働きがいのある環境づくりが不可欠。 |

| 介護保険制度の進化 | 社会の変化に合わせて常に進化。最新情報を確認し、制度を理解して活用することが大切。 |