改正された老人保健法:高齢者医療確保法

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の違いがよくわからないのですが、教えていただけますか?特に老人保健法との関係で説明してもらえると嬉しいです。

介護の研究家

なるほど。確かに似ている言葉で紛らわしいよね。簡単に言うと、「介護」は日常生活を送るのに支えが必要な人の全体的な世話をすることで、食事や入浴、排泄の介助だけでなく、生活の相談に乗ったり、精神的な支えになったりすることも含まれるんだ。一方、「介助」というのは、特定の動作や行為を補助すること。例えば、階段の上り下りを手伝ったり、服を着るのを手伝ったりする行為のことだよ。老人保健法(今は高齢者の医療の確保に関する法律)では、これらのサービスを提供するための仕組みが作られていたんだよ。

介護を学びたい

そうなんですね。ということは、「介護」の中に「介助」が含まれていると考えることもできるのでしょうか?

介護の研究家

その通り!「介護」は包括的な支援で、「介助」はその中の一つと考えていいよ。例えば、高齢者の日常生活を支えるために、食事の「介助」をしたり、入浴の「介助」をしたりすることは「介護」の一部なんだ。老人保健法は、こういったサービスを高齢者に届けるための法律だったんだよ。今は高齢者の医療の確保に関する法律に変わっているけどね。

老人保健法とは。

『老人保健法』という言葉について説明します。この法律は1983年に施行され、国民の高齢期における健康維持と適切な医療確保を目的としています。具体的には、病気の予防や治療、体の機能を回復させる訓練といった保健事業を総合的に行うことで、国民全体の健康向上と高齢者の福祉の向上を目指しています。

この法律では、国民一人ひとりが自立と助け合いの精神に基づき、年を重ねるにつれて起こる心身の変化を自覚し、常に健康を保ち、高めるように努めること、高齢者の医療費を皆で公平に負担することなどを基本的な考え方としています。また、国民は高齢期の健康維持のために、職場や地域、家庭で適切な保健サービスを受けられる機会が与えられると定められています。

この『老人保健法』は2008年に大きく改正され、『高齢者の医療の確保に関する法律』という名称に変わりました。

老人保健法の目的と概要

昭和五十八年に施行された老人保健法は、高齢者の健康を保ち、適切な医療を受けられるようにすることを目的としていました。人々が年を重ねても健康に暮らし、必要な医療を適切に受けられるようにするために、病気の予防や治療、体の機能を回復するための訓練などの保健事業を総合的に行うことで、国民全体の健康を良くし、高齢者の福祉をより良くすることを目指していました。当時、高齢化社会の到来が予測され、高齢者が健康で安心して暮らせる社会の仕組みを整えることが急務となっていた時代背景の中で、この法律は作られました。

具体的には、健康診断や健康に関する相談、健康についての指導、体の機能を回復するための訓練といった様々なサービスを提供することで、高齢者が自分の力で生活できるよう支援し、生活の質を高めることを目指しました。また、医療費の負担を軽くする仕組みも取り入れ、高齢者がお金の心配をせずに必要な医療を受けられるようにと考えられました。

老人保健法の制定によって、高齢者への保健医療サービスを提供する仕組みが強化されました。例えば、市町村などが地域の実情に合わせて高齢者の健康増進のための計画を作り、実施することが定められました。また、高齢者の健康状態を定期的に確認するための仕組みや、必要な医療や介護サービスにつなげるための仕組みも作られました。これらの取り組みは、高齢者の健康をより良くし、福祉の向上に大きく役立ちました。しかし、介護保険制度の導入に伴い、平成十四年に廃止され、その役割は介護保険法へと引き継がれました。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 目的 | 高齢者の健康維持と適切な医療提供 国民全体の健康増進と高齢者福祉の向上 |

| 背景 | 高齢化社会の到来への対策 |

| 具体的なサービス内容 | 健康診断、健康相談、健康指導、機能回復訓練など 高齢者の自立支援と生活の質の向上 医療費負担の軽減 |

| 制度による変化 | 高齢者への保健医療サービス提供体制の強化 市町村による健康増進計画の策定・実施 健康状態の定期確認と医療・介護サービスへの連携 |

| 経過 | 平成14年に廃止、介護保険法へ移行 |

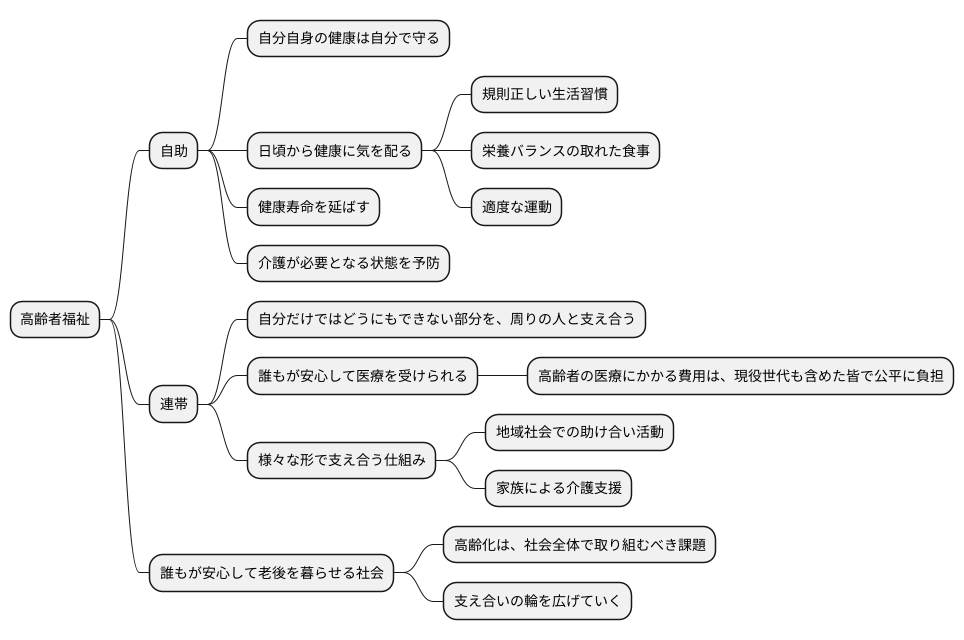

自助と連帯:基本理念

人は誰でも年を重ね、心身ともに変化が現れます。老後の生活を安心して送るためには、自分自身の健康は自分で守るという意識を持つことが大切です。これが「自助」の精神です。規則正しい生活習慣を身につけ、栄養バランスの取れた食事を摂り、適度な運動を続けるなど、日頃から健康に気を配ることで、将来の介護が必要となる状態を予防し、健康寿命を延ばすことに繋がります。

しかし、どれだけ健康に気を配っていても、病気や怪我をする可能性は誰にでもあります。加齢に伴う身体機能の低下は自然なことであり、誰しもが避けることはできません。そのような時、自分だけではどうにもできない部分を、周りの人と支え合うことが重要になります。これが「連帯」の精神です。高齢者の医療にかかる費用は、現役世代も含めた皆で公平に負担することで、誰もが安心して医療を受けられるようにします。また、地域社会での助け合い活動や、家族による介護支援など、様々な形で支え合う仕組みを作ることも大切です。

「自助」と「連帯」は、高齢者福祉の支えとなる二つの柱です。高齢者自身が健康管理に積極的に取り組む「自助」の努力と、社会全体で高齢者を支える「連帯」の仕組みがうまく組み合わさることで、誰もが安心して老後を暮らせる社会を作ることができます。高齢化は、個人や家族だけの問題ではなく、社会全体で取り組むべき課題です。職場や地域、家庭など、あらゆる場面で「自助」と「連帯」の精神を大切にし、支え合いの輪を広げていくことが、これからの社会にとって、より一層重要になってくるでしょう。

保健サービスへのアクセス

誰もが歳を重ねても、健康に過ごせるように、様々な保健サービスが利用できるようになっています。法律でも、高齢者が住み慣れた場所で必要な保健サービスを受けられるようにと定められています。これは、職場や地域、家庭など、生活の様々な場面で、健康を保つためのサービスを受けられるようにすることを意味しています。

市町村では、保健師や栄養士による健康相談、健康診断、健康教室など、様々な保健事業を実施しています。これらの事業を通して、病気の予防や早期発見、健康な生活習慣の確立を支援しています。また、医療機関とも連携し、病院や診療所での受診がスムーズに行えるようになっています。

高齢になると、体の機能が衰え、日常生活に支障が出ることもあります。そのような場合でも、リハビリテーションを受けることで、身体機能の維持・向上を図り、自立した生活を送れるように支援しています。

住み慣れた自宅で療養生活を送りたいという高齢者も増えています。在宅医療では、医師や看護師が自宅を訪問し、医療サービスを提供します。これにより、通院の負担が軽減されるだけでなく、住み慣れた環境で安心して療養生活を送ることができます。また、介護が必要な高齢者には、訪問介護やデイサービスなどの介護サービスも提供されています。これらのサービスは、高齢者の心身の負担を軽減し、家族の介護負担の軽減にも繋がっています。

このように、高齢者の様々なニーズに対応したサービス提供体制の整備が進んでいます。これは、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる地域包括ケアシステムの構築にとって重要な取り組みです。今後ますます高齢化が進む社会において、これらの保健サービスは、高齢者の健康で豊かな生活を支える上で、なくてはならないものとなるでしょう。

| サービスの種類 | サービス内容 | 目的/効果 |

|---|---|---|

| 保健事業 | 健康相談、健康診断、健康教室など | 病気の予防、早期発見、健康な生活習慣の確立 |

| 医療機関との連携 | 病院や診療所での受診支援 | スムーズな医療アクセス |

| リハビリテーション | 身体機能の維持・向上のためのリハビリ | 自立した生活の支援 |

| 在宅医療 | 医師、看護師による自宅訪問医療 | 通院負担の軽減、住み慣れた環境での療養 |

| 介護サービス(訪問介護、デイサービスなど) | 介護サービスの提供 | 高齢者、家族の心身負担軽減 |

法律の改正と名称変更

平成二十年に、それまでの老人保健法が大きな見直しを受け、『高齢者の医療の確保に関する法律』へと名前が変わりました。この法律の変更は、急速に進む高齢化や医療制度改革といった社会背景を受けて、高齢者の方々が安心して医療を受けられるようにするための取り組みをより強化する必要性が高まったことが理由です。

今回の見直しでは、医療費の負担割合についても見直しがされました。高齢者の皆さんの医療費の負担を軽くすると同時に、医療を提供する側の体制も安定させることを目指しています。その具体的な内容の一つとして、後期高齢者医療制度が新たに作られました。

新しい法律では、医療費の負担を軽くすることに加えて、病気にならないようにするための予防医療の推進や、地域で協力して医療を提供する体制の強化といった内容も盛り込まれました。これは、高齢者の方々が住み慣れた地域で、不安なく医療を受けられる環境を作ることを目的としています。例えば、健康診断の受診を促したり、地域にある病院や診療所が連携して、一人ひとりに合った医療を提供できるようにする取り組みなどが含まれます。

この法律改正は、高齢化が進む社会において、医療保障をこれからもしっかりと続けていく上で、大切な一歩となりました。高齢者の方々が安心して生活を送れるよう、医療面での支援を充実させることは、社会全体の安定にもつながります。今後も、社会の変化に合わせて、より良い制度となるよう見直しや改善が続けられていくでしょう。

| 改正前 | 改正後 | 改正の背景・目的 |

|---|---|---|

| 老人保健法 | 高齢者の医療の確保に関する法律 | 高齢化の進展、医療制度改革に伴い、高齢者の医療確保の強化が必要となったため。 |

| – | 後期高齢者医療制度 | 高齢者の医療費負担の軽減と医療提供体制の安定化。 |

| – | 予防医療の推進、地域医療連携の強化 | 高齢者が住み慣れた地域で安心して医療を受けられる環境づくり。 |

高齢者医療確保法の意義

高齢化が進む現代社会において、高齢者の医療をどう守っていくかは、私たちにとって大きな課題です。医療費の増加への対策、そして質の高い医療を将来にわたってどう提供していくのか、その解決策の一つとして「高齢者の医療の確保に関する法律」、通称「高齢者医療確保法」が重要な役割を担っています。

この法律は、高齢者医療のための安定した財源を確保することを目指しています。高齢化によって医療費が増え続ける中、限られた財源をどのように有効に活用していくかが問われています。この法律に基づき、国、都道府県、市町村、そして医療保険者が協力して、責任を持って医療費を負担する仕組みが作られています。

また、医療サービスの質の向上と効率化も、この法律の大切な目的です。高齢者が住み慣れた地域で、必要な医療を適切に受けられるように、医療機関同士の連携や、地域包括ケアシステムの構築を推進しています。高齢者の健康状態をしっかり把握し、必要な医療を必要な時に提供することで、無駄な検査や入院を減らし、医療資源を有効に活用することに繋がります。

さらに、高齢者の健康寿命を延ばし、より良い生活を送れるように支援することも、この法律が目指すところです。医療だけでなく、介護サービスや地域福祉との連携も強化することで、高齢者が健康で安心して暮らせる地域社会づくりを後押ししています。

高齢者医療確保法は、高齢化社会における医療保障の柱として、私たちが安心して歳を重ねていける社会の実現に貢献しています。高齢化がますます進む中で、この法律の役割は今後ますます大きくなっていくでしょう。私たち一人ひとりがこの法律の意義を理解し、支えていくことが大切です。

| 高齢者医療確保法の目的 | 内容 |

|---|---|

| 高齢者医療のための安定した財源を確保 | 国、都道府県、市町村、医療保険者が協力して医療費を負担する仕組みを構築 |

| 医療サービスの質の向上と効率化 | 医療機関同士の連携、地域包括ケアシステムの構築を推進し、適切な医療提供を実現 |

| 高齢者の健康寿命を延ばし、より良い生活を送れるように支援 | 医療・介護サービス・地域福祉との連携強化で、健康で安心な地域社会づくりを推進 |

今後の課題と展望

人が年を重ねるにつれて増えていく医療の費用は、社会全体の費用を増やし、国の財政を圧迫する大きな要因となっています。これからますます高齢化が進むと、医療費を抑えつつ、より良い医療を提供できる仕組みを作ることがとても大切になります。

そのために、病気になる前に防ぐための医療や、健康な状態で長生きできるようにするための取り組みをもっと積極的に行う必要があります。

また、医療と介護の連携をもっと深めることも重要な課題です。多くの高齢者の方々は、複数の病気を抱えていることが多く、医療と介護の両方のサービスが必要です。医療と介護がしっかりと連携することで、高齢者一人ひとりの状態に合わせた適切なサービスを提供することができるようになります。例えば、病院で治療を受けた後、自宅での生活に戻る際に、介護サービスと連携することで、スムーズな在宅復帰が可能になり、再入院のリスクを減らすことにも繋がります。

高齢化が進む社会において、医療保障を続けていくためには、これらの課題に真剣に取り組む必要があります。具体的には、地域包括ケアシステムの構築や、ICTを活用した遠隔医療の推進など、様々な取り組みが考えられます。

高齢者の方々が安心して暮らせる社会を作るためには、私たち一人ひとりが高齢化の問題に関心を持ち、社会全体で支え合うという気持ちが大切です。例えば、地域での見守り活動への参加や、高齢者の方々との交流など、できることから少しずつ始めていくことが重要です。そうすることで、高齢者の方々が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるようになり、地域社会全体の活性化にも貢献できます。

| 課題 | 解決策 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 医療費の増加 | 予防医療、健康寿命延伸への取り組み | 医療費の抑制、健康な状態の維持 |

| 医療と介護の連携不足 | 医療と介護の連携強化 | 高齢者一人ひとりに合わせた適切なサービス提供、スムーズな在宅復帰、再入院リスクの減少 |

| 高齢化社会における医療保障の持続性 | 地域包括ケアシステム構築、ICTを活用した遠隔医療推進 | 高齢者の安心した生活 |

| 高齢者の生活支援 | 地域での見守り活動への参加、高齢者との交流 | 高齢者の安心した生活、地域社会の活性化 |